はじめに

本稿では、代替実習におけるロールプレイとピア評価の実践についてご紹介します。

筆者が所属する東京医療保健大学和歌山看護学部では、2021年度になり、COVID-19感染対策による臨地実習の制限が緩和されました。しかし、急激な感染の再拡大に伴い、臨地実習の受け入れが中止となったため、代替実習を余儀なくされた期間もありました。その中でも、「看護過程の展開、必要な看護の計画と実践・評価」を実践する機会を確保するために、看護実践場面のロールプレイと学生間によるピア評価を行うことにしました。

急性期看護学実習の概要

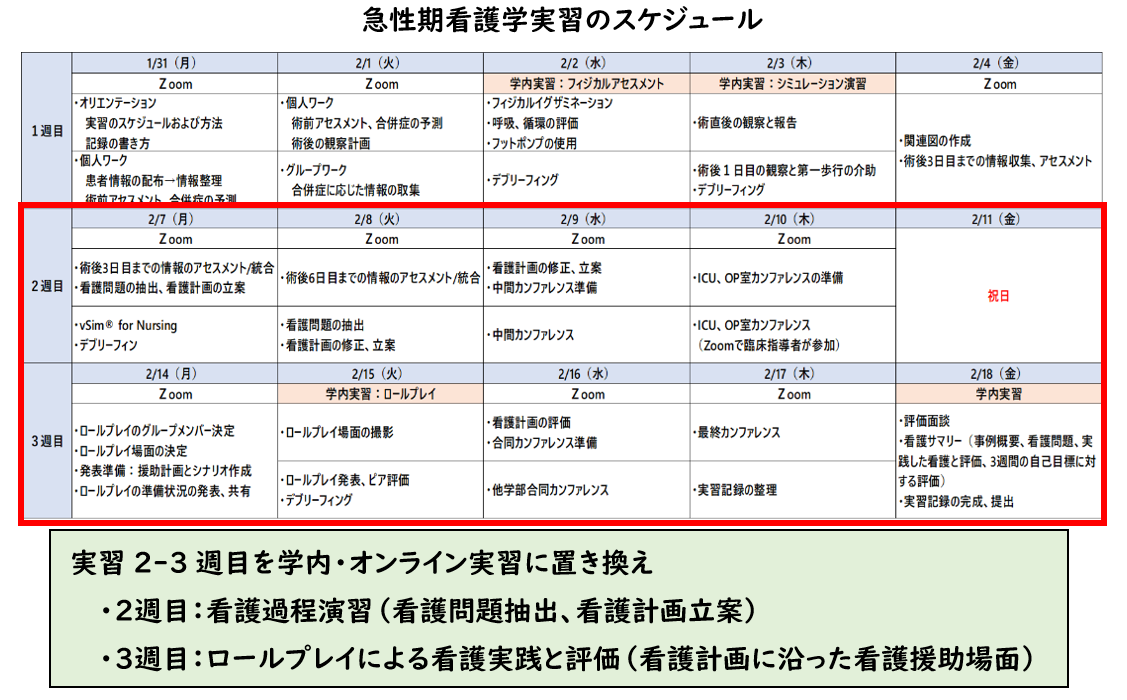

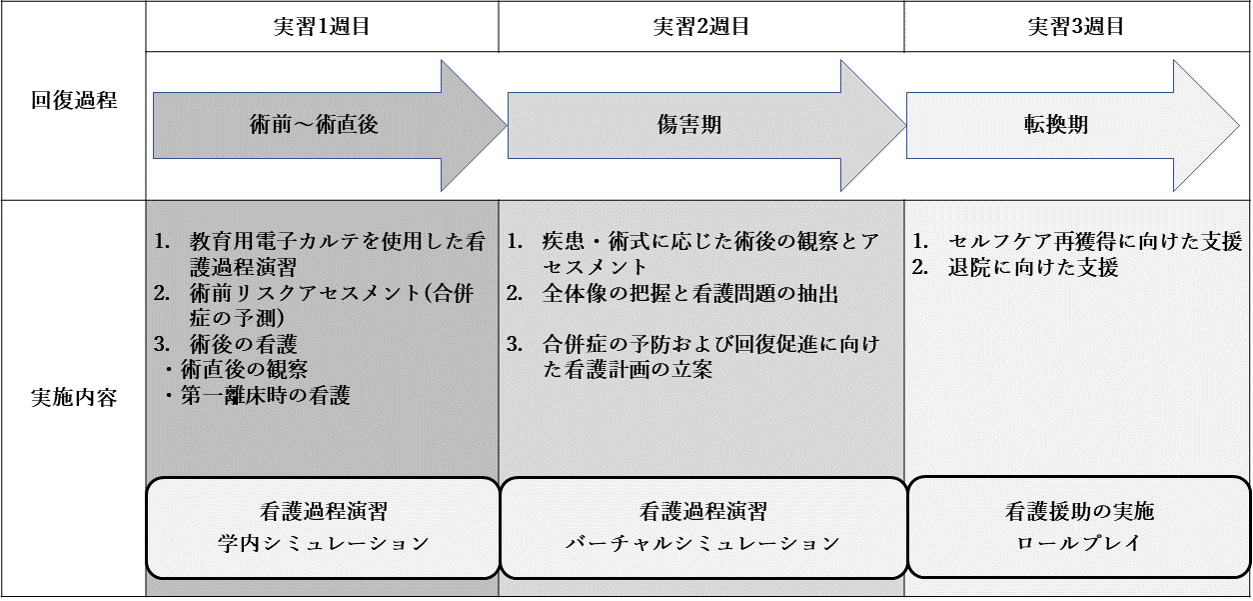

本学の成人急性期看護学領域では、「生命の危機状態にある患者の心身の侵襲や苦痛が最小限となり回復力を最大限にする看護を学ぶこと」を目標に、周手術期にある患者を対象とした実習を3年次後期~4年次前期にかけて行っています。実習の目標に到達するためには、①手術侵襲と生体反応・回復過程、②術後の観察と合併症予防・回復促進に向けた看護、③セルフケアの再獲得に向けた看護、④退院に向けた看護、の理解が重要となります。しかし、臨地実習の受け入れが中止になることで、②、③、④の実践を行う機会が失われることになります。

こちらの記事で述べたように、2021年度の実習は、従来の3週間の臨地実習を1週間の学内実習と2週間の臨地実習とし、学内実習で①、②を学修してから臨地実習に臨めるように計画していました。しかし、2022年1月からのCOVID-19「第5波」に伴い、臨地実習の受け入れが中止となったため、学内・オンライン実習の中でも、看護の計画~実践・評価の機会を確保するために、「オンラインで行うロールプレイとピア評価」を計画しました。もともと1週目の学内実習では教育用電子カルテ『Medi-EYE』の事例を用いてシミュレーション演習を行う計画でしたので、2~3週目の代替実習でも同じMedi-EYE事例を用いることにしました。

ロールプレイとピア評価の実際

ロールプレイとピア評価のねらい

- 自らが立案した計画に沿った看護を実践する機会とし、看護のイメージ化を図る。

- 学生が患者役、看護師役の両者を経験することにより、他者理解を促進する。

- 患者へのケアに対する他者からの評価をもとに、立案した援助計画の改善を行う。

ロールプレイまでの流れ

- 実習初日に、Medi-EYE事例から受け持ち患者を決定し、情報の収集・分析を行っていきます。

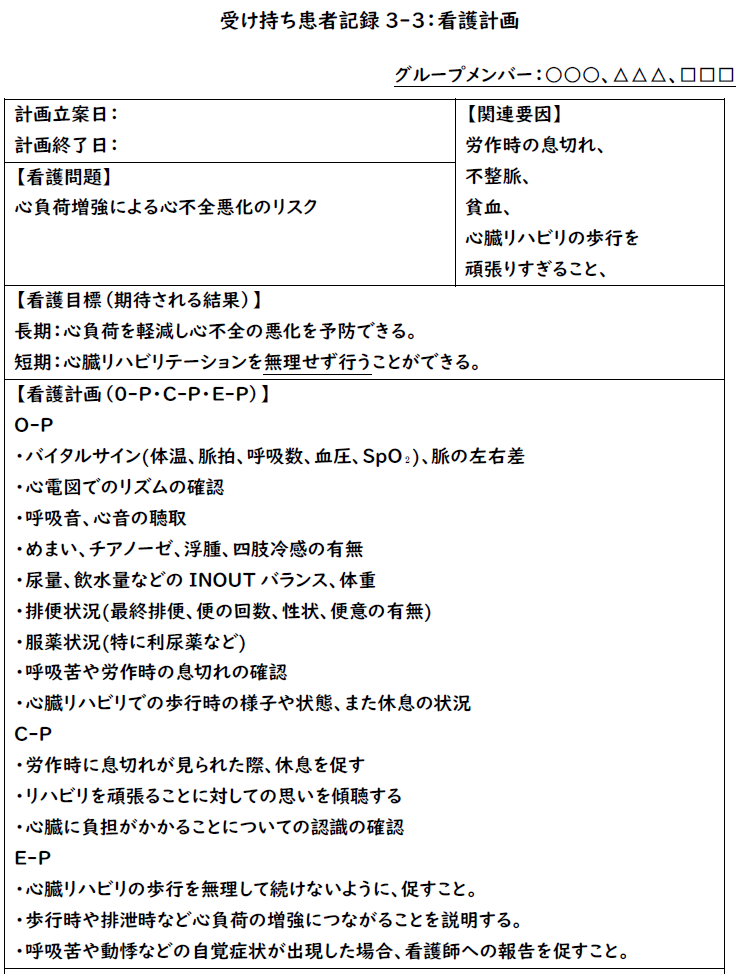

- 実習1~3週目まで、カルテ情報の公開範囲を順次拡大していき、情報の収集・分析、看護問題の抽出、優先順位の決定・看護計画の立案を行います。

ロールプレイの実施方法

【ロールプレイ前日(オンライン)】

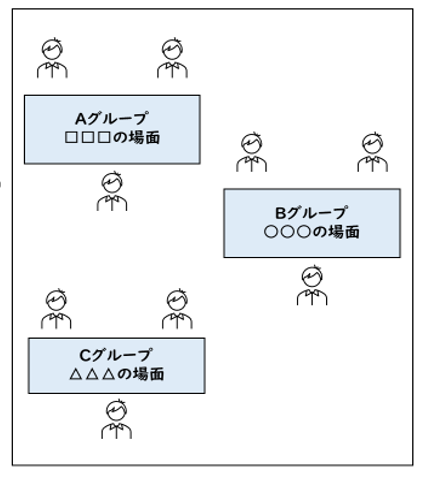

- 受け持ち事例ごとに、2~3名でグループを編成します。グループは、看護計画および実施したい援助場面が類似したメンバー編成とし、学生が主体的に決定します。

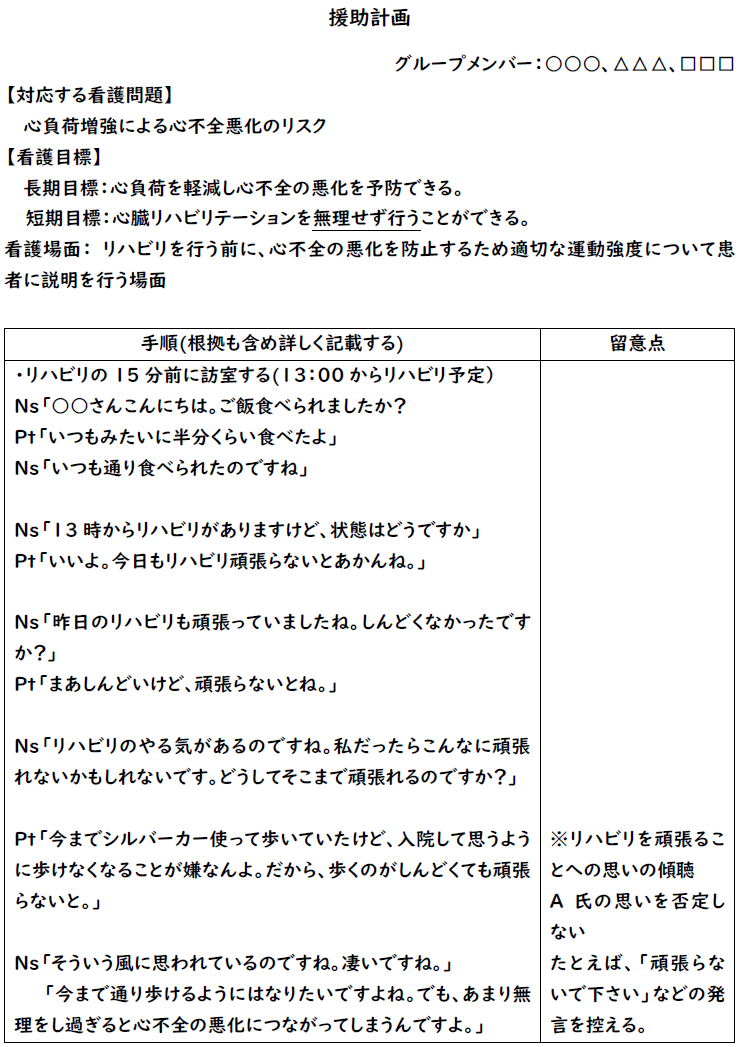

- グループ決定後、(1)看護計画に基づいた看護援助の場面、(2)援助場面での到達目標、(3)援助場面の詳細(実施内容と流れ、配役:看護師・患者・家族など、留意点、必要物品……)について話し合い、シナリオを作成していきます。グループディスカッションはZoomのブレイクアウトルームを用いました。

↓資料を作成

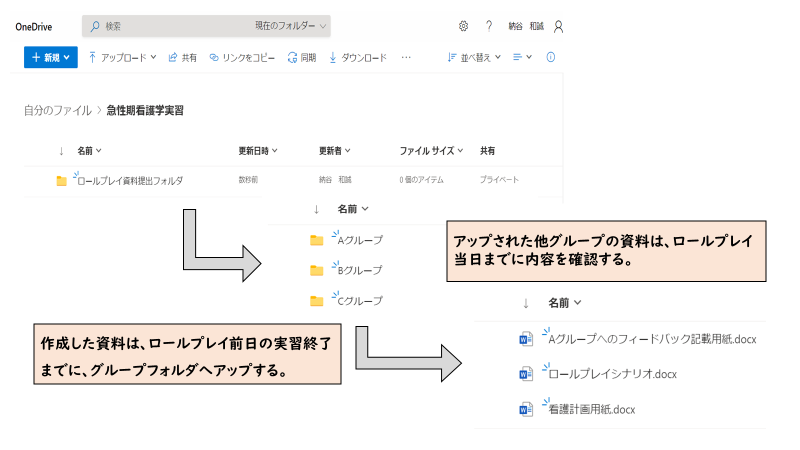

- 作成したシナリオおよび対応する看護計画用紙を、グループごとにOne Drive内のフォルダへアップします。このフォルダは、実習クール内の学生全員が閲覧可能であり、翌日のピア評価に向けて、すべてのグループの計画を確認しておきます。

【ロールプレイ当日(学内)】

- 午前は、各グループに別れてロールプレイ動画(10分以内の長さ)を撮影します。

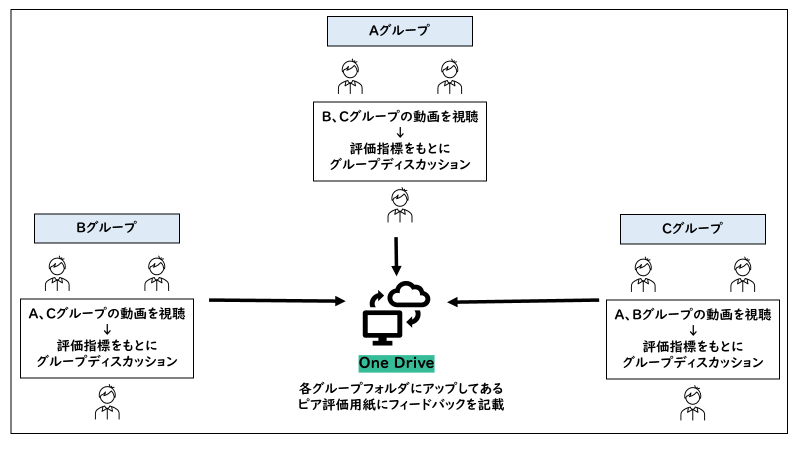

- 撮影した動画は、One Drive内の各グループフォルダにアップします。

- 午後からは、各グループで他グループのロールプレイ動画を視聴→評価指標をもとにグループで話し合い→ロールプレイ内容に対するフィードバックを行います。

- 他グループからのフィードバック内容を参考にグループメンバーで振り返りを行い、看護計画および援助計画の修正を行います。

.png)

.png)

ロールプレイとピア評価を振り返って

今回、臨地実習が制限された中で、計画した看護を実践する機会を確保することを目的に、ロールプレイを企画しました。学生自身が患者や家族役となることで、「看護の受け手」として客観的に看護の評価を行うこともでき、良い経験になったと考えています。また、学生同士で相互評価を行う機会を通して、他者への評価を自己の課題としても捉えることができていました。

」サムネイル2(画像小)_1650874098963.png)