現代の国民病である糖尿病

糖尿病は血糖値が慢性的に高くなる疾患であり、三大合併症(眼、腎臓、神経)など全身的な症状を伴う生活習慣病です。令和元年国民健康・栄養調査では、20歳以上のうち糖尿病が強く疑われる者(糖尿病有病者)は14.6%(男性19.7%、女性10.8%)、糖尿病の可能性を否定できない者(糖尿病予備軍)が12.7%(男性12.4%、女性12.9%)であると報告されました1)。これは人口推計値から推計するとそれぞれ約1196万人、約1055万人にのぼります2)。そのため、糖尿病は現代の国民病とも言われています。

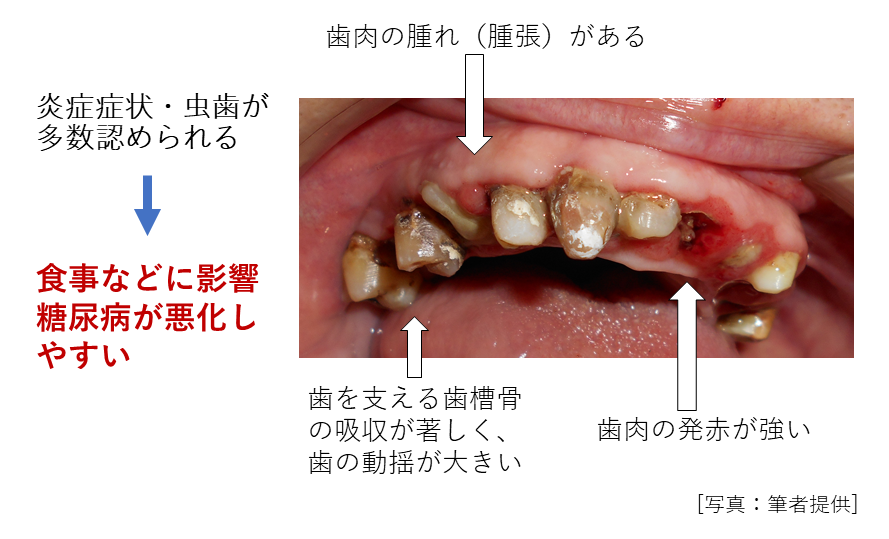

歯周病と糖尿病は互いに影響する

図1は糖尿病患者の重度歯周炎の様子です。第1回の連載でも述べた「歯周医学」の中でも歯周病と糖尿病の関連は数多くの研究が進められ、糖尿病の人は歯周病になりやすい、また逆に歯周病の人は糖尿病になりやすいという相関関係が認められています。

最近の研究で、歯周病菌の産生する酵素が血糖値を調節する物質を分解することが報告されましたので紹介しましょう。

●エビデンス1

2022年に長崎大学歯学部と岩手医科大学の研究グループは、歯周病菌の作る酵素が血糖調節を行う生理活性ペプチドであるインクレチンを分解することを明らかにしました3)。主に小腸から分泌されるインクレチンは、血糖値を下げるホルモンであるインスリンの分泌を促進する機能があるほか、血糖値を上げるグルカゴンの分泌を抑える働きもあります。インクレチンは食後数分~15分以内に上昇し、食後の血糖上昇に対して作用することで、食後の血糖値の維持に貢献しています。

本研究では、歯周病菌のポルフィロモナス・ジンジバリスが作るペプチド分解酵素(ペプチダーゼ)のDPP7(ジペプチジルペプチダーゼ7)が、インクレチンやインスリンを分解することを明らかにしました。

インクレチンはヒトの体内ではDPP4により速やかに分解されて数分後には活性を失いますが、本研究では歯周病菌由来のDPP7はDPP4より速い速度でインクレチンを分解することが判明しました。つまり、歯周病菌によってインクレチンの血糖値を下げる効果が十分に得られなくなっているのです。

●エビデンス2

また、2021年に滋賀医科大学の前川聡教授らの研究グループとサンスター株式会社が共同研究で報告した内容では、定期健康診断の結果と医療機関の診療情報(診療報酬明細書=レセプト)を基に、年代ごとに血糖コントロール指標と歯の本数の関係を分析しました4)。

その結果、30代以上の年代でHbA1c値や空腹時血糖値が高いほど歯の本数が少なく、糖尿病予備軍(空腹時血糖110-125mg/dL)でも正常値群(同110mg/dL未満)と比べて歯数が少ないことが明らかとなりました。

歯周病と糖尿病の影響しあうメカニズム

●糖尿病が歯周病に影響するメカニズム

糖尿病の主要症状の一つとして「口渇」がありますが、唾液分泌が減少すると唾液が口腔内細菌を洗い流す自浄作用が弱まるだけでなく、唾液に含まれるラクトフェリンや分泌型IgAなどの抗菌物質が働きにくくなり、虫歯菌や歯周病菌が増殖しやすくなります。

また、糖尿病は三大合併症(眼、腎臓、神経)があるため多剤内服になる傾向にあり、その副作用としての口渇も懸念されます。

歯周病は歯周病菌が産生する毒素などによって起きた炎症反応で、歯の周りの歯周組織(歯肉、歯槽骨等)が破壊される病気です。糖尿病では感染症に弱く創傷治癒も遅延するため、歯周病で侵された組織の回復が悪く、歯周病が進行しやすくなります。

●歯周病が糖尿病に影響するメカニズム

一方、歯周病菌が糖尿病の進行に及ぼす分子生物学的メカニズムとして、次のような機序が考えられています。

歯周病菌の内毒素は脂肪細胞からTNFαなどのサイトカインの産生を誘発し、TNFαはレセプターを介して骨格筋細胞や脂肪細胞の糖の取り込みを阻害します。その結果、インスリン抵抗性となりⅡ型糖尿病が進行します。

また、第1回の連載でも述べたように、歯を失う原因の第1位は虫歯を凌いで歯周病ですが、歯を失うと食事に支障が出て偏食傾向になり、栄養バランスも乱れてさらなる生活習慣病の発症にもつながりやすくなります。

歯磨きが少ないと糖尿病になりやすい

●エビデンス

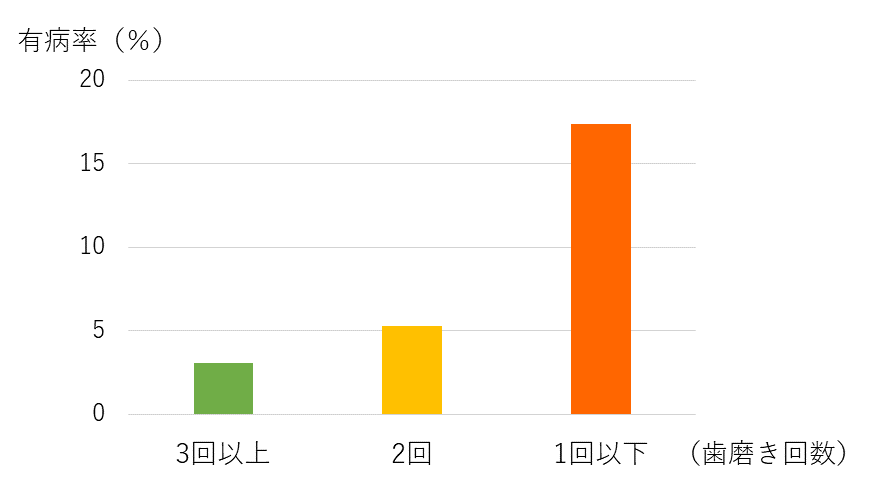

2016年、虎ノ門病院の桑原政成氏らが報告した研究では、歯磨きの頻度が低いと糖尿病などの生活習慣病の有病率が高くなることを明らかにしました5)。

この研究では、健康診断を受けた85,866人(男女、平均47.0歳)を対象に「毎食後」、「少なくとも1日1回」、「1日1回未満」の3群の基準で歯磨き習慣を調べ、糖尿病や脂質異常症、高血圧症等の有病率を算出しました。その結果、「1日1回未満」群は、「毎食後」群よりも糖尿病(オッズ比:2.03)および脂質異常症(オッズ比:1.50)の有病率が有意に高くなったのに対し、高血圧症、高尿酸血症および慢性腎臓病の有病率は、歯磨き頻度によって有意な差を認めませんでした(図2)。

含嗽薬をうまく活用しよう

さて、虫歯リスクの高い糖尿病のある人の歯には過去の虫歯治療で詰めた修復物や冠が多く、そのような複雑な歯の状況では、歯ブラシのブラッシングでは歯垢は完全に除去できません。歯間ブラシやデンタルフロス等の補助的清掃用具を使っても、残念ながら限界があります。そこで効果が期待できるのが含嗽薬、いわゆるうがい薬です。

塩化ベンザルコニウム等の消毒成分を含む含嗽薬でブクブクすると、機械的に清掃が困難な狭い隙間を消毒でき、磨き残しの食渣(食物残渣)や歯垢も洗い流せます。しかも、糖尿病のある人によく見られるブラッシングで出血しやすい腫れた歯肉も効果的かつ安全に消毒できます。

また、アズレンスルホン酸ナトリウムを含有する含嗽薬は消炎作用に加えて創傷治癒促進作用もあるため、糖尿病で傷んだ歯肉の組織回復にもつながります。

虫歯および歯周病予防のため、ブラッシング後の仕上げで含嗽薬を口に含み、しっかりブクブクうがいをすることをお勧めします。

* * *

Nさん(81歳、男性)は毎月内科を受診され、食事療法や薬物療法で糖尿病をコントロールされていますが、歯周病でぐらつく歯もあり義歯(入れ歯)で何とか食事をしている状況です。現在、歯科には歯周病が進行しないように定期的な口腔清掃で受診されています。

「いつもブクブクしてるで。調子よく食べれてるわ」

来院されるたび笑顔で話をされるNさんでした。

【引用文献】

1)厚生労働省:令和元年国民健康・栄養調査,〔https://www.mhlw.go.jp/content/001066903.pdf〕(最終確認:2023年12月16日)

2)不破雷蔵:糖尿病は日本の成人のうち2251万人が「強い疑い」「可能性否定できず」(2020年公開版).2020年12月31日,〔https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/c399ba8fd6c47f6d76142c52dfb35b11233b6316〕(最終確認:2023年12月16日)

3)Nemoto Y et al: Expanded substrate specificity supported by P1' and P2' residues enables bacterial dipeptidyl-peptidase 7 to degrade bioactive peptides. Journal of Biological Chemistry (2022年1月12日付掲載)

4)Kayo Hamada, Hiroshi Maegawa et al: Glycemic control and number of natural teeth: analysis of cross-sectional Japanese employment-based dental insurance claims and medical check-up data. Diabetology International誌(2021年8月28日,電子版)

5)Kuwabara M et al: Association between toothbrushing and risk factors for cardiovascular disease: a large-scale, cross-sectional Japanese syudy. BMJ Open. 2016 Jan 14; 6(1): e009870

【参考文献】

1)島谷浩幸:頼れる歯医者さんの長生き歯磨き,わかさ出版,2019