難聴はどんな病気?

難聴とは、音や声が聞こえにくい、あるいはまったく聞こえない病態のことで、音が耳から入って脳にある聴覚中枢で感じるまでの過程のどこかに問題が生じることで発症します。

日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会は、難聴になることによって日常生活にさまざまな悪影響が出ることを報告しています1)。

難聴が及ぼす日常生活への悪影響

・必要な音が聞こえず、社会生活に影響を及ぼす

・危険を察知する能力が低下する

・家族や友人とのコミュニケーションがうまくいかなくなる

・自信がなくなる

・認知症発症のリスクを大きくする

・社会的に孤立し、うつ状態に陥ることもある

ところで、耳の症状に口が関連することは海外では古くから知られており、日本でも1899年に高山歯科医学院(現・東京歯科大学)の雑誌『歯科医学叢談』4巻2号に「歯科ト耳科トノ関係」という論文が掲載されました2)。

では、口に関連する疾患と難聴の関係について具体的にみてみましょう。

難聴と顎関節症とのかかわり

◎エビデンス

口を開けたり閉めたりするときに顎が痛い・音がする、口が開きにくいといった顎関節症がある人には、隣接する耳や頭、首、肩などにも痛みなどの症状が出るケースがあり、顎関節症の治療により耳症状が改善したという報告もあります。

2017年に報告された学術文献調査3)によれば、顎関節症患者がもつ耳症状は、耳閉感(74.8%)を筆頭として耳痛などが続き、難聴は38.9%を占めました(図1)。

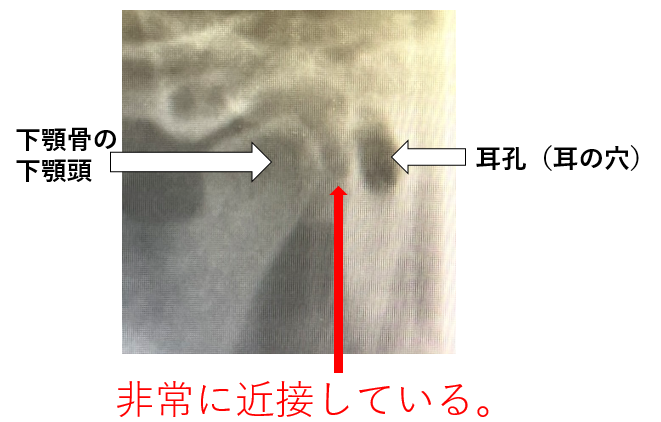

このように難聴は顎関節症に高頻度で併発しますが、その大きな理由に「耳と顎関節の距離の近さ」が挙げられます。

では、解剖学的な顎関節周囲の構造について解説します。

耳と顎関節は近接している

図2のX線写真のように耳の穴(耳孔)と顎関節にある下顎頭は個人差はありますが、非常に近接しています(1cm前後)。

そのため顎関節症では、顎の開閉時に発生するクリック音(クキッ、コリッという音)や捻髪音(パチパチ、パリパリという音)も大きな不快音として聞こえることがあります。

しかも、顎関節は他の関節とは違い、左右の両側にあるという特徴的な構造をしているため、噛み合わせのアンバランスなどで関節周囲に歪みが生じれば、容易に顎関節症が起きるリスクがあります。

顎関節に何らかの問題点があれば、ダイレクトに耳へ影響が及ぶ可能性があるのです。

おたふく風邪も難聴の原因の一つ

流行性耳下腺炎(おたふく風邪、ムンプス)も難聴の原因となることをご存じでしょうか。

流行性耳下腺炎は、唾液を分泌する唾液腺の一つである耳下腺でムンプスウイルスの感染により炎症が起きる疾患です。

とくに3~6歳で罹患しやすく、発熱や頬の腫れ・痛み、食欲不振などの症状が出ますが、通常は1~2週間で問題なく回復します。まれに髄膜炎、脳炎といった重篤な合併症を起こすことがあるほか、難聴を生じることがあります。また難聴が生じた場合、症状が長引くこともあるため要注意です。

耳下腺はその名の通り、耳の前下方で耳のすぐ近くにあり、炎症が起きれば耳に何らかの影響が及ぶことは容易に推察されます。

◎エビデンス

2018年に日本耳鼻咽喉科学会(現・日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会)の委員会が報告した研究内容によると、2015~2016年にかけて発生した流行性耳下腺炎によって難聴を併発した患者が多かったため、全国的な大規模調査(耳鼻咽喉科を標榜する3,906施設から回答あり)を行いました4)。

その結果、2年間で少なくとも359人が難聴を発症し、発症年齢は幼児・学童期および30歳代の子育て世代にピークができました。

大半は片側の耳だけに症状が出ましたが、5%近くの人が両側性となり、日常生活に支障が出たために補聴器または人工内耳の装用が必要になった人もいました。

歯が少ないと難聴になりやすい

◎エビデンス

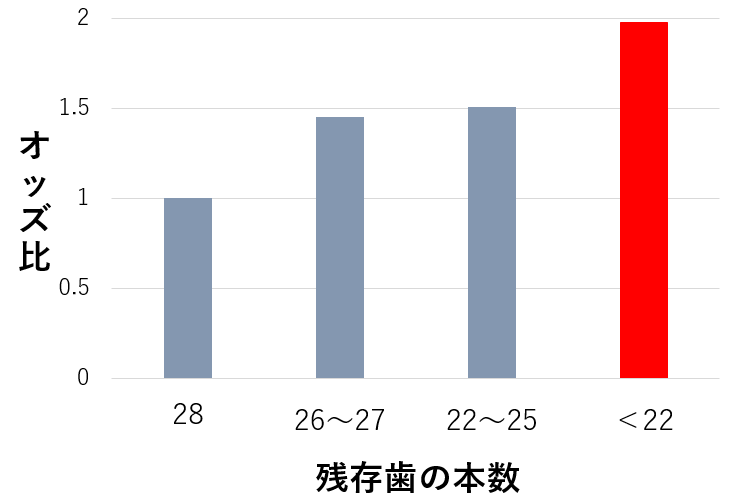

2021年に愛媛大学のグループが報告した研究内容によれば、八幡浜市と内子町に在住する1,004名(36~84歳・男女)を対象として、歯の数と難聴の有症率との関連性について調査が実施されました5)。

この調査ではWHO(世界保健機関)が採用する難聴の基準を基に、歯科医師または歯科衛生士が口腔内診査を行い、難聴の有無と残存歯数を確認しました。

その結果、残存歯数が減少するほど難聴の有症率が増加し、歯数が22本未満の人は歯が28本ある人と比較して、難聴を発症する割合が2倍近くになりました(図3)。

このメカニズムとして、歯数が減る→噛み合わせが不安定になる→顎関節症になりやすくなる→難聴患者が増加する、といった流れが推察できますが、歯の数を保つために歯磨きが重要なのは言うまでもありません。

難聴は単に音や声が聞こえにくくなるだけでなく、会話などのコミュニケーションに支障をきたし、社会性の妨げになる可能性もあります。ですから、耳の聞こえの機能を正常に維持するためにも、歯磨きを中心とした口の健康管理に努めましょう。

* * *

Uさん(80歳代、女性)は坂道で転倒した際、右腕を骨折しただけでなく顔面も強打し、前歯と奥歯合わせて3本を失いました。

そのため、当院の整形外科で骨折治療を受けるとともに、歯科にて義歯(入れ歯)を作ることになりました。

Uさんはもともと耳が遠く、治療の内容説明や義歯の痛み等の症状確認など、耳元で大きな声で話し掛けねばならず、内容によっては筆談でやり取りする必要がありました。

ところが、義歯が完成してしっかり噛めるようになると、滑舌がよくなっただけでなく、耳も聞こえやすくなったのか、会話もスムーズにできるようになりました。

義歯治療との直接的な因果関係は明らかではありませんが、高齢患者が多い当院では似たようなケースをときどき経験しています。

[引用文献]

1)日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会:難聴について:難聴の影響〔https://www.jibika.or.jp/owned/hwel/hearingloss/〕(最終確認:2025年3月5日)

2)湖 柳生:歯科ト耳科トノ関係.歯科医学叢談4(2):5-11,1899

3)Porto DTI et al: Prevalence of otologic signs and symptoms in adult patients with temporomandibular disorders: a systematic review and meta-analysis. Clin Oral Investig 21(2): 597-605, 2017

4)守本倫子ほか:2015~2016年のムンプス流行時に発症したムンプス難聴症例の全国調査.日耳鼻121:1173-1180,2018

5)Tanaka K, Miyake Y,Kato H et al: Higher number of teeth is associated with decreased prevalence of hearing impairment in Japan. Arch Gerontol Geriatr, 2021

_1685342416837.png)

_1678352053026.png)