噛むことと視力は関係する

視力には、水晶体(目のレンズ)の厚みを調節して遠近の焦点を合わせる機能がかかわります。レンズ調整に働く筋肉が毛様体筋(もうようたいきん)であるので、毛様体筋の働きが弱まると視力が低下する可能性があります。

目にある毛様体筋は咀嚼筋(顎の開閉に作用する筋肉)群などの顔面筋と連動しており、しっかり咀嚼したり表情を豊かにしたりすると毛様体筋の働きを高めることが期待できます。噛むことも視力の維持に関連しているというわけですね。

しかし、近年はファストフードに代表されるように、軟らかくて、飲み込みやすい食品が多い傾向にあります。食べやすい食事で噛む回数が減少すると、顔面にある筋肉の筋力が弱まり、視力に影響する可能性があります。

視力低下対策として、スマホやPCなどによる目の酷使を控えて目を休ませることも大切ですが、よく噛む食習慣を身につけることも重要なのです。

よく噛むと目の機能がアップする可能性も

◎エビデンス

2007年に北里大学のグループが報告した研究では、咀嚼と目の機能の間に関係があるか否かを調べるため、学生たちを対象として実験を実施しました1)。

この研究では、20歳代の学生10人が毎分80回で10分間ガムを噛んで、目の結膜(白目の部分)や眼輪筋(目の周囲の筋肉)の「酸素化ヘモグロビン」の濃度を測定し、血流量を解析しました。

その結果、ガムを噛んだ後に結膜の血管の酸素化ヘモグロビン濃度が10人中9人で上昇し、血液量が1.67倍に増加したことが明らかになりました。

また、ガムを噛んだ後には目の瞳孔が小さくなって、ピントの調整がしやすくなっていることも判明しました。

この研究結果は、顎でしっかり噛むことが自律神経を刺激し、目に届く血液量を増やしてピント調節に有効に働くなど、目の機能にプラス効果をもたらす可能性を示唆しています。

口唇閉鎖力と視力の関係

◎エビデンス

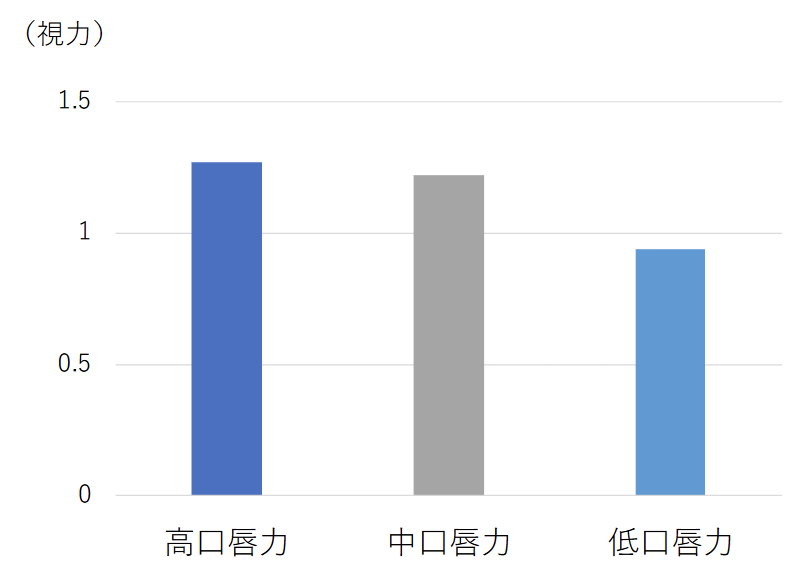

2007年に岡山大学のグループが報告した研究では、小学5・6年生の口唇閉鎖力(唇を閉じる力)と視力の関連性について調べています2)。

その結果、口唇閉鎖力が強い(高口唇力)児童の視力の平均が1.27となったのに対して、弱い(低口唇力)児童では0.94になり、0.3以上の視力の差があることが分かりました(図1)。

ちなみに、口唇閉鎖力の弱い子供の多くは、いつも口を半開きにしている「お口ポカン」の状態にあり、これは「口唇閉鎖不全症」の症状の一つです。およそ3割の子供に見られる口唇閉鎖不全症には、視力低下のほかにも下記のような問題点があることが判明しており、速やかに歯科や耳鼻咽喉科を受診することが望ましいです。

・唾液の蒸発により口内が乾燥し、虫歯や歯周病になりやすくなる。

・口内の乾燥は、口臭の原因になる。

・口唇や頬・舌の力のバランスが乱れ、歯並びや噛み合わせが悪影響を受ける。

・口呼吸によって、風邪やインフルエンザなどの感染症に罹患しやすくなる。

・慢性鼻炎やアレルギー性鼻炎と関連することもある。

・顔つきや姿勢が歪んでくる可能性もある。

学校保健指導における視力と虫歯

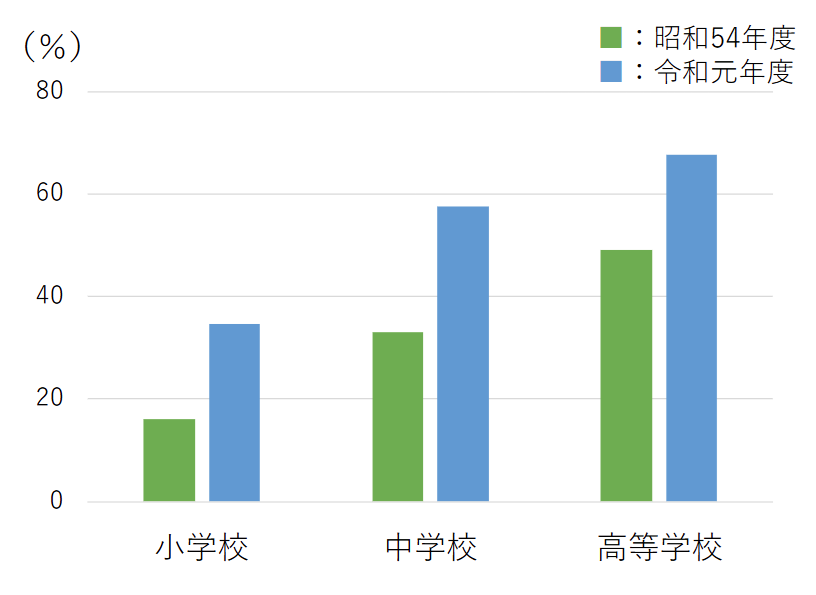

現在、日本では虫歯が年々減少傾向にありますが、子供の裸眼視力は年々悪化して1.0未満の割合が増加しており、40年前と比較すると図2のような差が出ています3)。

虫歯と視力低下は、子供にとって重要な健康問題であることから、幼稚園や学校などでの保健指導等の予防対策が求められます。

◎エビデンス

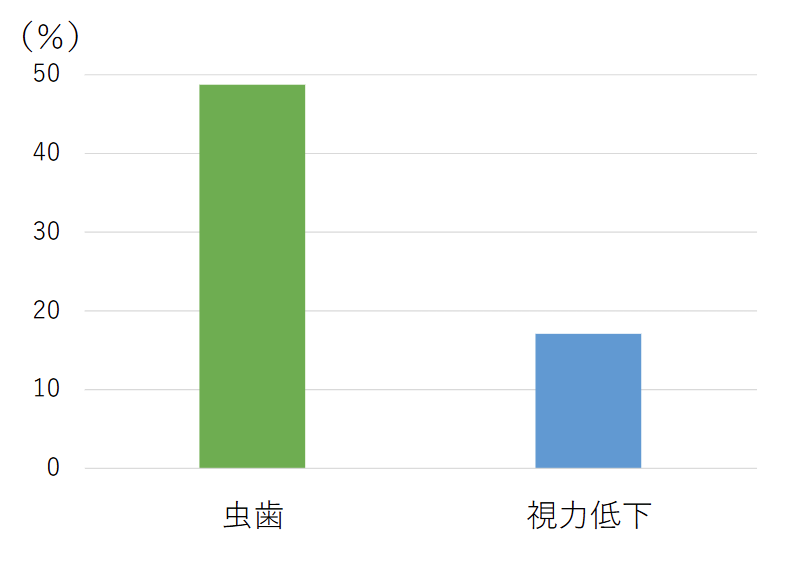

2017年に弘前大学のグループが報告した研究では、大学生が過去に受けた保健指導(虫歯と視力)を比較検討し、どのような傾向があるかを質問紙により調査しました4)。

その結果、学校で視力に関連する保健指導が「あった」と回答した者は303人中52人(17.2%)となり、虫歯に関連する保健指導が「あった」と回答した者の148人(48.8%)と比べ、統計学的に有意に少なくなりました(図3)。

つまり、学校における保健指導が「あったかどうか覚えていない」「なかった」と回答した者が視力では実に8割以上もいたことになり、目の健康管理が疎かになっている実態が明らかになったのです。

先述の通り、噛むことも視力に影響しますし、虫歯の保健指導はとても大事ですが、目の健康管理も意識したいところですね。

* * *

開業医からの抜歯依頼で当院歯科を受診したTさん(80歳代、男性)。

右下奥歯の歯根が割れて、5本つながったブリッジがグラグラになり、「歯がグラついて噛めない」とTさんは話していました。

当院で麻酔して抜歯後、そのまま当院での継続治療を希望されたため、欠損した歯を補うために義歯(入れ歯)を作製することになりました。

およそ1か月後、完成した義歯を装着し、使い始めたTさん。初めての義歯でしたので最初は違和感があったようですが、何回か調整して慣れてきた頃に「近頃、文字が読みやすくなりましてな」と、いつもの眼鏡を額にのせて待合室の健康雑誌を読んでいました。

直接的な因果関係は分かりませんが、歯を治して視力が向上する可能性を感じましたね。

1)浅川賢,石川均,庄司信行ほか:咀嚼による眼自律神経系への影響.自律神経44(2);98-103,2007

2)岡崎好秀ほか:発達期における口唇閉鎖力と視力の関係について.口腔衛生学会雑誌57(4),443,2007

3)文部科学省:学校保健統計調査-令和元年度(確定値)の結果の概要.[https://www.mext.go.jp/content/20200319-mxt_chousa01-20200319155353_1-3.pdf](最終確認:2025年10月3日)

4)髙橋つかさ,葛西敦子,田中完:大学生の視力に対する意識と保健指導に関する研究―う歯との比較―.弘前大学教育学部紀要115(1);105-112,2017

」サムネイル2(画像小)_1655700691661.png)