乳幼児に流行する手足口病

手足口病はその名前が示すように、手足の皮膚や口の粘膜に水疱性の発疹ができる急性ウイルス感染症で、子どもの夏風邪の一つです。

口の中の痛みから見つかることも少なくなく、国内での流行ピークは夏季が中心です。

近年は2~3年おきに大流行しますが、2024年は前倒しで早い時期から流行し始めて1)、群馬県や鹿児島県などの10府県を超える地域で警報が発令され、全国的に流行拡大しました。

ウイルス感染が原因のため、栄養不足や睡眠不足、ストレスなどによる免疫力(抵抗力)の低下があれば、発症リスクが上がります。

患者の9割が5歳以下で乳幼児が過半数を占めるとされますが、低頻度で成人でも認められます。

予後は基本的に良好で、通常は1週間程度で発疹は消失して自然治癒します。また、高熱が出る頻度は高くありません。

ただし、髄膜炎や脳炎といった中枢神経系の重篤な合併症を伴うと、高熱が続く、嘔吐する、頭痛がする、ぐったりして視線が合わない、水分が摂れないなどの異常が見られます。速やかに小児科や内科などの医療機関を受診してください。

原因ウイルスの型はさまざまで鑑別も難しい

手足口病は5類感染症の定点把握疾患であるため、全国で約2,000ヵ所の指定された小児科定点から毎週、感染者数が報告されます。

原因ウイルスはエンテロウイルスやコクサッキーウイルスなどで、インフルエンザ同様、流行する年によってウイルスの型が異なります。

◎エビデンス

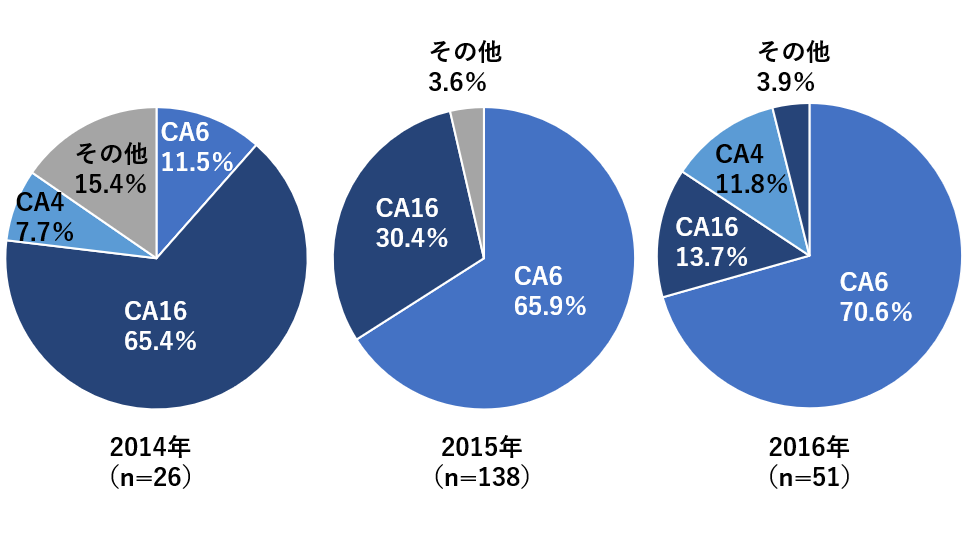

2017年に東京都健康安全研究センターの鈴木愛氏らが報告した研究では、都内定点医療機関から提供された手足口病患者の検体を用いてウイルスの遺伝子検査を実施し、その種類(型)について調べています2)。

その結果、2015年、2016年ともにコクサッキーウイルスA6型(CA6)が最も多くなりましたが、年により拡散するウイルスが異なることも確認されました(図)。

人から人への感染経路として、唾液・鼻水中のウイルスによる飛沫感染が主ですが、水疱を触って指に付着したウイルスから接触感染するケースや、糞口感染(便中に排泄されたウイルスが口に入る感染)も認められます。

特に、この疾患になりやすい乳幼児が集団生活する保育施設・幼稚園などは、子ども同士の距離が近く濃厚接触が生じやすい環境で、かつ衛生観念が未発達のため、集団感染が発生しやすく要注意です。

口の中に発疹ができるウイルス感染症として、単純ヘルペス感染症、帯状疱疹、ヘルパンギーナ、麻疹、風疹などがありますが、別原因による発疹やビタミンBの不足などによる口内炎との鑑別が難しいのが実情です。

治療法と流行防止

有効なワクチンはなく、予防薬や特効薬もありません。また、原因がウイルスのため、通常の細菌感染による風邪で用いる抗菌薬も効果がありません。

通常は症状を抑える対症療法だけを行い、ホームケアしながら回復を待ちますが、発熱や頭痛、口の中の水疱が破れることによる疼痛などに対して解熱・鎮痛薬を使うことがあります。

基本は、安静にして栄養分をしっかり摂り、体を休めることが重要です。口の痛みで飲食が困難ならば、のど越しのよい食事で脱水や栄養不足を防ぎましょう。

ところで、学校保健安全法は手足口病の登校(園)に関して出席停止を定めていません。

その理由として、治った後も比較的長期間で便中にウイルスが排泄され、感染しても発病せずにウイルス排泄が継続する可能性もあるため、症状がある急性期のみ登校(園)停止をしても流行阻止の効果が期待できないことが挙げられます。そのため日本小児科学会は、登校(園)基準を「本人の全身状態が安定しており、発熱がなく、口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく普段の食事がとれる場合は登校(園)可能である。ただし、手洗い(特に排便後)を励行する」3)としています。

手足口病の予防策:アルコール消毒が効きにくいことに注意

感染力が強い手足口病の原因ウイルスの感染を防ぐ方法をまとめました。

◎マスクを着用する

咳やくしゃみによる飛沫感染を防ぐため、家庭内(家族間)でも「うつさない」「うつらない」という双方の観点からマスクの着用を心がけましょう。

◎こまめに手洗いする

接触感染を防止するために手洗いを十分にすること、便などの排泄物を適切に処理することが重要です。日頃から手が触れやすいスイッチやドアノブ、おもちゃ、トイレ回りなどは特に注意してください。

手洗いは流水と石けんで丁寧に手の平や甲、指の間などをこすり洗いし、手指に付着しているウイルスをよく洗い流すことが大切です。保育施設などの乳幼児が集団生活する場所では、おむつ交換時は排泄物を適切に処理し、入念に手洗いするようにしましょう。

◎適切な消毒薬で消毒する

手足口病の原因ウイルスはアルコール消毒剤が効きにくいので、おもちゃなどの消毒には希釈した塩素系消毒剤(次亜塩素酸ナトリウム)が効果的です。

◎タオルや食器を共有しない

タオルや食器(皿やフォーク、スプーン、お箸等)に付着したウイルスは接触することによって伝播します。手洗いした後のタオルは決して共用せず、ペーパータオルなどの使い捨てのものを使いましょう。

* * *

口の中の痛みで当院歯科を受診されたMちゃん(5歳、女子)。特に発熱はないものの「口の中が痛い」と言って食欲が落ちていました。お母さんは、「先月の歯科健診では虫歯はないと言われました」と話していました。

口の中を見ると虫歯や歯ぐきの炎症はなく、歯磨き状況も良好。口内炎も疑いましたが、それも粘膜に見当たりません。

ただ、その代わりに左寄りの口唇と頬の粘膜にポツポツと数ヵ所の小さな水疱が認められました。Mちゃんに痛いところを確認すると、ちょうどそのあたりを指さしました。

「これは手足口病?」と推察して手の平を見ると、やはり小さな水疱がいくつか認められたため、病院内の内科受診を勧めました。

口に痛みがあると、歯科を真っ先に受診される人も多いので、筆者としても見逃さないようにしたい疾患です。

1)国立感染症研究所:週別病原体別手足口病由来ウイルス2023&2024年,2024〔https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/iasr/graph/iasrgv/42024/data2024115j.pdf〕(最終確認:2025年6月17日)

2)鈴木愛ほか:手足口病患者から検出されたエンテロウイルスの遺伝子解析(2014年度~2016年度),東京都健康安全研究センター年報68,49-54,2017〔https://www.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/files/archive/issue/kenkyunenpo/nenpou68/10-suzuki.pdf〕(最終確認:2025年6月17日)

3)日本小児科学会予防接種・感染症対策委員会:学校、幼稚園、認定こども園、保育所において予防すべき感染症の解説(2025年4月改訂版),p.24,2025〔https://www.jpeds.or.jp/uploads/files/20250430_yobo_kansensho.pdf〕(最終確認:2025年6月18日)

1)厚生労働省:手足口病.感染症情報

〔https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/hfmd.html〕(最終確認:2025年6月18日)

2)国立健康危機管理研究機構:手足口病.感染症情報提供サイト

〔https://id-info.jihs.go.jp/diseases/ta/hfmd/010/hfmd.html〕(最終確認:2025年6月18日)

_1685342416837.png)