さて、第8回に続いて、「いきなり問題編」です。こんなのいかがですか?

こちら、第109回(2015年)医師国家試験の問題です(109I31)。食中毒といえば医学に関する問題ということになりますが、この問題、常識で解けるような気もします。つまり、第8回でお話しした「一般教養問題」に近いかもしれません。

そうなんです。食中毒というと細菌やウイルスが原因と思われるかもしれませんが、このような「自然毒」による食中毒というのもあるんですね。このコラムは本来、微生物・感染症に関するちょっとしたお話を紹介するところなんですが、今回はちょっと趣向を変えて、食中毒は微生物だけが原因ではありませんよ、ということを強調したかったので、「自然毒」のお話をしようと思います。といいますのも、実は医学部では、このような自然毒による健康障害の講義ってほとんどされていないんです。そのため、本学では食中毒の講義を担当している私がやっているというわけなんです・・・。

ところで、この問題の正解はもうおわかりですね。国試対策講義じゃないですが、選択肢解説をしてみましょうか。

正解はどれだ!?

a.たらの芽

これは×です。たらの芽(図1)は私、大好きなんですよ。春から初夏にかけて出回ります。私は天ぷらにするのが好きで、ちょっと苦くて独特の香りが初夏を感じさせます。調べてみたら、なるほど、今はハウス栽培が可能になったので、ポピュラーな山菜になっているのですね。

b.青いトマト

これも×です。「青い」というのは日本語の妙で、実際には「緑色の」トマト(図2)ですね。品種として完熟しても緑色のミニトマトがあるようで、「サングリーン」っていうんだそうです。

関西ローカルの番組ですが、カンテレの「ウラマヨ!」っていう番組でスーパーマーケットの特集をやっていて、いろんな種類のミニトマトをプラスチックのカップに山盛りにする「詰め放題販売」を紹介していました。これをやられると原価割れしてお店が損をするという「おトクな裏ワザ」として、緑色のミニトマトがいちばん高いんですよ、というのがお店の方のお話でした。でもまあ、ミニトマトはサラダの色添えに使われることが多いので、緑色はあんまり人気がないのかもしれません。でも、とってもおいしいんだそうですよ。

c.芽キャベツ

こちらも×ですね。芽キャベツ(図3)って私、キャベツを間引く(?)ときに出てきて、捨てるのがもったいないから売られているもんだと勝手に想像していましたが、そんなことはないんだそうです。普通のキャベツとは異なる独立した品種なんだそうで、1つの株に50個以上の実ができるんだそうです。

見るからにかわいいですね。茹でてマヨネーズをかけるだけでも、ちょっと苦味があって、とてもおいしいですよ。

d.発芽した大豆

こちらも×です。発芽した大豆といわれても何のことかわかりませんが、これ、いわゆる「豆もやし」のことですね。もやしナムル(図4)によく使われます。私の大好物でして、焼肉屋さんでは「ナムル盛り合わせ」ではなく、単品の「もやしナムル」を注文します。

e.ジャガイモの新芽

正解はこちらです。そうなんです、これが食中毒の原因になります。図5に示したジャガイモの芽、あるいは緑色のジャガイモには、ソラニンやチャコニンという物質が含まれています。実際にジャガイモを食べて中毒症状が出た事例1)を紹介しますね。

(事例1)

2013年6月11日、大阪府内の小学校で、調理実習においてジャガイモを食べた24名のうち4名に腹痛、下痢、吐き気等の症状が出た。なお、残ったものを分析したところ、100gあたり平均約50mg(0.05g)のソラニンやチャコニンが含まれていた。

(大阪府2013年6月13日付報道発表資料)

(事例2)

2010年7月16日、東京都内の中学校で、生徒が自分達で育てたジャガイモを茹で、皮付きで食べたところ、1時間後に29名のうち9名に気分が悪い、嘔吐、頭痛等の症状が出た。なお、残りものの茹でジャガイモを分析したところ、100gあたり平均約40mg(0.04g)のソラニンやチャコニンが含まれていた。

(東京都健康安全研究センター研究年報(2011) 第62号別冊)

ソラニン・チャコニンの症状閾値、つまり症状が出る最小摂取量は50mg、そして致死量は150~300mgといわれています。事例1の大阪府の事例ですと、300~600gのジャガイモを食べると死ぬ可能性があったことになります。厚生労働省の食中毒統計調査によると、2009年から2013年にかけて、ソラニン・チャコニンによる食中毒の年間発生件数は1~3件なのですが、患者総数は5~42人2)と、集団食中毒となりやすい傾向があります。

事例2の記述では「生徒が自分たちで育てたジャガイモ」と明記されています。これは想像ですが、生物実習において校庭でジャガイモを育て、収穫したジャガイモを家庭科の調理実習で使う、というように、小学校では一連の実習カリキュラムとして計画されているのかもしれません。こういう場合、天候の状況などでジャガイモの生育が遅れてしまっても、調理実習の日が決まっているのでちょっと無理して、小ぶりのジャガイモ、緑色のジャガイモでも使ってしまう、ということがあるのかもしれませんね。

キノコやフグが持つ“自然毒”

一番はじめに「緑のジャガイモ」「ジャガイモの芽」を紹介してしまいましたが、実は自然毒による食中毒は、毒キノコやフグによるものが事件数としては多く、死亡例もしばしば発生しています。

キノコの毒と迷信

毒キノコといえば、ベニテングタケみたいな、真っ赤な色をしていて、それこそ「毒々しい」外観をしているような感じを想像してしまいますが、実際にはそうでもないようなんです。

たとえばですが、図6の「ドクツルタケ」、とてもおとなしそうな見た目をしていますが実は猛毒で、致死量は8 gといいますから、1本分で十分死に至るんだそうです・・・。なんとも恐ろしい・・・。

ところで、キノコには「迷信」みたいなものがあります。たとえば「茎が縦に裂けるきのこは食べられる」「毒きのこは派手な色をしているから、地味な色であれば食べられる」「虫が食べるきのこは人間も食べられる」「干して乾燥させたり、塩漬けにしたりすれば食べられる」「カサの裏がスポンジ状であれば食べられる」などといったものです。これらはすべて根拠のないウソです。

これも昔に見たテレビ番組の受け売りですが、山で採ってきたキノコを机の上に並べて、「この中から食べられるキノコを教えてください」と聞かれた場合、たとえキノコの専門家であっても自信を持って答えることはできないんだそうです。キノコの専門家は、この種類の木の下に生えているからマツタケだとか、湿って日が当たらないところに生えているから○○タケだというふうに、キノコの生育環境を種類の判断に重視しているようなんです。よってキノコ狩りを安全に行うためには、その山のキノコの専門家にいっしょに歩いてもらうしかないのかもしれません。

フグ毒のおはなし

毒キノコは食中毒統計(病因物質別)では「植物性自然毒」に分類されるのですが、一方で「動物性自然毒」の代表は、毎年患者が出ている「フグ」です。患者数は2023年で10名、さかのぼって2022年で11名ですが、同年に死者1名が出ています。

実は私、フグも大好きなんですよ。関西ではフグの刺身のことを「てっさ」、ふぐ鍋のことを「てっちり」といいますが、その由来は「鉄砲」です。江戸時代には銃身をグニャッと曲げた鉄砲を店頭にぶら下げているのがふぐ屋だったそうで、このカンバン、「うちは当たらないよ」という意味だったんですね。大学生時代、「フグを食べに行こう」と同級生を誘ったのですが、「危なくないのか?」と真顔で聞いてこられてビックリしました。関東出身の人だとそういう考えの人が少なくないのかもしれないですね。

実際、フグは安全な食べ物でして、普通のお店で出されるフグに危険はありません。なのにどうして食中毒統計調査でフグが原因として上がってくるかといいますと、これ、自分で釣ったフグを自分で調理して「当たって」しまうことがあるからなんです。防波堤釣りをする方ならよくご存じでしょうが、たまに小さいフグが釣れることがあります。小さいけれど一人前のフグと同じように「ブー」って膨らみますよね。そういうフグでも、立派に毒があるので要注意なんです。

もう20年くらい前になりますが、同級生と居酒屋にいったところ、たまたまカウンターで内科の教授がお一人で呑みながら大将と話していたのですが、「中野君、微生物だったらこれみてくれよ」ということで、捌いている途中でまな板に乗ったままのトラフグを見せられました。大将いわく、精巣と卵巣の両方がある「雌雄同体」のトラフグだったんだそうです。ご存じでしょうか、フグの精巣は「白子」といってとても美味なのですが、卵巣は猛毒です。この場合白子を食べてもいいのかどうか、大将はやはり危険だから止めようと思っていたみたいですが、なぜか私がやってきたために、微生物の専門家に聞いてみようということになったんだそうで・・・。

たしかに、フグの毒である「テトロドトキシン」は、もともとは海水中の細菌が産生し、食物連鎖を経てフグの体内で生物濃縮されるということは聞いたことがありましたが、雌雄同体のフグの精巣に毒があるかどうかは、さすがに当時の私には分からなかったです・・・って、いまでも分からないですよぅ・・・。

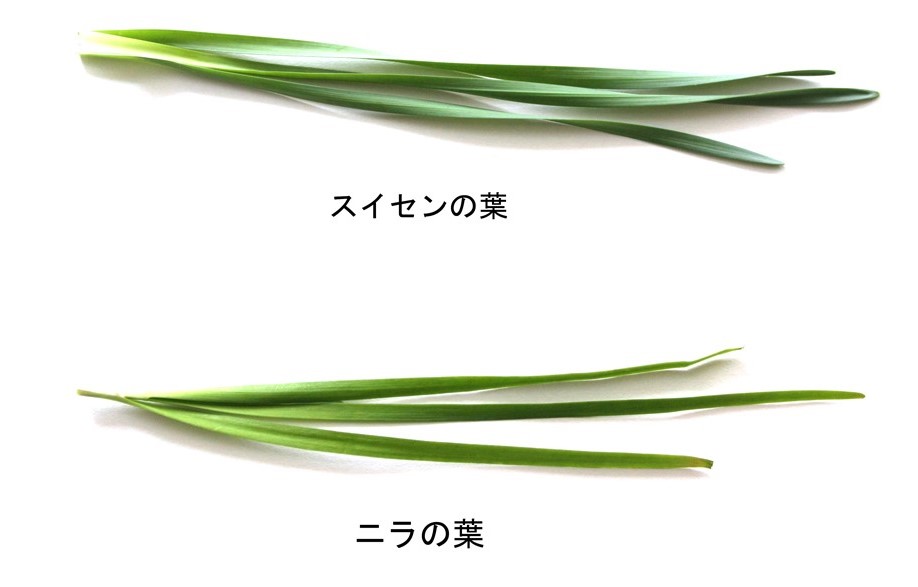

ニラとスイセン、よく似た葉を誤食!?

自然毒による食中毒で最近問題となっているのは、野草や山菜などです。現在もっとも多いのは、スイセンの葉をニラと間違えて食べることで、2022年には京都市の子育て支援施設の給食での事例(図7)があります。

そこで、インターネットのサイトをいろいろ見てみて、スイセンの葉とニラの葉がよく似ているようすがわかる写真を探してみました(図8)。

ニラとスイセンを間違えての誤食について、厚労省や市町村などが注意を呼びかけています(図9)。その理由は、最近の事例での患者や死者の多くは高齢者だからなんだそうです。

厚労省が注意喚起しているものの中には、江戸時代に紀州藩の華岡青洲が世界初の全身麻酔に用いたチョウセンアサガオや、歴史的に有名な有毒植物であるトリカブトなどが列挙されています。そりゃあ、名前を聞いたら誰でもわかるとは思うんですが、実際には外観で判断しないといけないわけです。食用と確実にわかる植物以外は食べないなど、十分な注意が必要ですね・・・。

.png)

今回のお話は、たらの芽、もやしナムル、そしてフグと、私の大好物の紹介みたいになってしまいましたが、自然毒による食中毒、みなさんも十分注意してくださいね。

1)田野井慶太朗:一緒に考えよう。食品照射のよいところ、不安なところ.東京大学食の安全研究センター・第16回サイエンスカフェ,p.27,〔http://www.frc.a.u-tokyo.ac.jp/wp-content/uploads/20150107_handouts.pdf〕(最終確認:2024年6月12日)

2)厚生労働省:自然毒のリスクプロファイル:高等植物:ジャガイモ,〔https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082078.html〕(最終確認:2024年6月12日)

_1695266438714.png)