第2回では、ヒトは未成熟なままでこの世にうまれるため、身体をあまり動かせない時期に脳が著しく発達するという特徴があることを紹介しました。

第3回では、身体を動かせない時期を経験することで却って発達するのかもしれない、気分や感情の多彩さについて紹介します。

恐怖から生まれる「不快」

生理的早産を経験するヒトは、生まれた時から死の恐怖に基づく不快という感覚を獲得することになります。なにせ、ヒトの赤ちゃんは誕生直後は、歩けない、動けない、食べられない、目もあまり見えていない状況です。もし、大人が同じ状況(歩けない、動けない、目も見えない、食べられないなど)だったら、たぶん思いっきり助けを呼ぶと思います。「生きていけない、ムリムリ―!!!」と。

……このような死の恐怖や自分では何もできないという無力感が「不快」という情動を発生させているわけです。

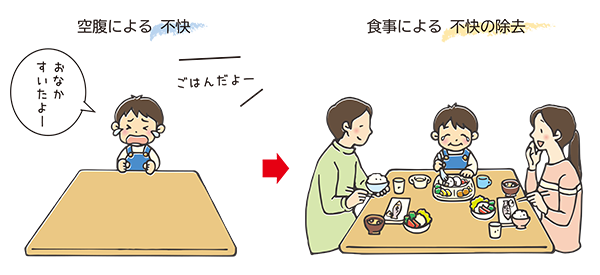

しかし一方で、この不快という情動が、人間という生き物の豊かさにつながります。たとえば、

・おなかが減る→不快なので泣く→ごはんをもらえる→快(不快の除去に成功する)

・眠いのに寝られない→不快なので泣く→抱っこしてもらう→眠れる(不快の除去に成功する)

・足がかゆい→不快なので泣く→母親に薬を塗ってもらう→かゆみがなくなる(不快の除去に成功する)

このようにして、赤ちゃんは自分が行動することで不快を除去できること、自分が行動することに他者が応えてくれることを学びます。

自分が行動すると不快を除去できるところに「自信(自分が行うことが結果をもたらすと信じることができる)」が生まれ、自分の行動に他者が応えてくれることで「他者信頼(自分が行うことに対する応答性があると信じることができる)」が生まれるわけです。

感情の分化

さて、快と不快の感情がうまれることまでは話題にしましたが、その後の子どもの発達に伴って、どんな感情がいつごろ生まれるのでしょうか。感情は生まれながらにもっているわけではありませんので、子どもの発達段階に応じた感情の発生を調べた研究者に、ルイスやブリッジスという人たちがいます(後述)。

ルイスもブリッジスも、6ヵ月くらいで怒りの感情が生まれることを提唱していて、怒りの感情とは別に悲しみの感情がうまれることも述べているのです。

さて、ヒトはどうして怒りや悲しみの感情をもつようになるのでしょうか。

不快な状況に対して泣き叫ぶという行為をとると、周囲の人が気づきやすくなります。さらに、周囲の人も気づきますから、その行動をとっているときの身体内部の感覚(たとえば心拍数が上がっている、視覚や聴覚からの情報が頭に入りにくくなる、など)が記憶されていきます。この、不快な状況であることに気づいた時の、心拍数の上昇や、視覚や聴覚からの情報が頭に入りにくくなっている状況を過去の記憶と照らすと、「怒る」という感情に近い表現ということになります。

一方で、不快な状況に直面した時に、無力感を感じると力が抜けてしまうような感覚が生まれることがあるかもしれません。泣き叫んでも助けが来なかったりすると、なおのこと無力感が強くなることでしょう。このように、自分では状況を打ち破る力を発揮するという判断にならずに、脱力感や無力感が生じる状況であることに気づいた時の身体内のエネルギーの低下が、「悲しみ」の感情に近い表現といえることでしょう。

このようにして、当初は「不快」だけだった情動認識が、不快に対する認識が充実することによって「怒り」や「悲しみ」などの基本的な感情として認識されるようになります。

感情に「気づけるようになる」ということ

ところで、先ほどの項目で、基本的な感情として「認識される」としました。そう、感情は生まれるというより、気づくものなのです。

たとえば、虐待の一種類であるネグレクト(養育放棄)を子どもが受けるとどうなるか、考えてみましょう。前述の通り、

・おなかが減る→不快なので泣く→ごはんをもらえる→快(不快の除去に成功する)

・眠いのに寝られない→不快なので泣く→抱っこしてもらう→眠れる(不快の除去に成功する)

・足がかゆい→不快なので泣く→母親に薬を塗ってもらう→かゆみがなくなる(不快の除去に成功する)

という流れを書いて不快の除去という意味での快の気づきを紹介しました。

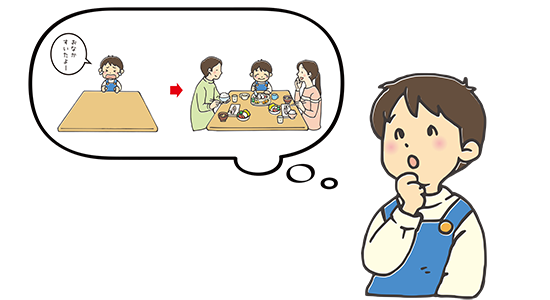

この「気づく」という行為には、自己洞察ができるくらいの心理的な余裕が必要です。おなかがすいてしんどい時に「ああ、私は不快なんだ」と言語を使って述べる人はほとんどいません。ご飯をもらったり抱っこしてもらったりして不快を除去してから、「ああ、さっきは大変だった」と記憶を元に振り返ることで、徐々に不快な場面を予測できたり冷静に表現できたりするようになるのです。

一方でネグレクトを受けると、

おなかが減る→不快なので泣く→泣いてもそのまま→あきらめた頃にご飯が出る→やや快(不快の除去が一定程度できる)

このような流れになり、これでも一定の学習はされるのですが、泣いている時の身体感覚やその際の行動や感覚と関係なく不快が緩和されます。

その場合、共同注視の回(第1回参照)で述べてきたような同時性や連続性による記憶の強化が行われないため、不快の存在には気づくのですが、怒りや悲しみの感情の存在には気づきにくくなります。

つまり、前の項目で怒りと悲しみの感情への気づきを紹介しましたが、怒りや悲しみの感情に気づくためには、怒りや悲しみをもつような場面を経験した後に、誰かに助けてもらったり自分で行動したりして怒りや悲しみが緩和した経験があることが重要なのです。

人は多彩な感情を「もっている」生き物と表現されがちですが、多彩な感情に「気づける」ための経験をしていることが影響しているというわけです。

子どもの感情への気づき

感情について、どのような感情がいつごろ芽生えるのか、子どもに対する調査を行った人が何人かいます。前述したように、一人はルイス、もう一人はブリッジス*です。

ルイスは、乳幼児期の感情の発達について研究を行った発達心理学者で、1940年代に子どもたちの観察を通じて感情の発露と時期について発表しました。ルイスの調査に基づく説では、ヒトの子どもはおおむね6ヵ月目頃までに「嫌悪」から「怒り」と「恐怖」という感情が生まれ、「興味」から「驚き」という感情が生まれると主張しています。また、36ヵ月目頃には親や周囲の人の存在を認識することで「自尊心」「罪悪感」「恥」といった感情が生まれるとも述べています。

ルイスと同時期に子どもの情緒発達についての論を述べたアメリカの心理学者であるブリッジスは、生後6ヵ月には、不快の情緒がうまれてから、怒り、嫌悪、恐れ、の3つが生まれると述べていて、ルイスが述べている自尊心、罪悪感、恥については希望、不安、恥などという表現でおおむね5歳ごろまでに獲得されると述べました。

感情を通じて予測力をつける

ルイスとブリッジスの二人に共通する見解は、生後半年くらいで嫌悪、怒り、恐れ(恐怖)の感情が存在するという点です。生後半年という時期は、もちろん言葉での感情表現はできない時期です。そのため、大人になってからでも、これらの感情に気づいた時に言葉ではない方法で他者に伝える可能性が高いかもしれません。

言葉以外で感情を伝える例

嫌悪…顔をしかめて嫌悪を表現する

怒り…声の大きさや口調の早さで怒りを表現する

恐れ…目をそらしたり腰が引けたりして恐れを表現する

たとえば、生後1年未満の時期に「ひとみしり」とよばれる、なじみのある人以外に対する恐怖がうまれます。この現象は、子どもが人の顔や声を認識できるようになることで、なじみのない人に対する違和感がうまれて恐怖の感情がうまれることでみられる行動です。このひとみしりには、言語での感情表現はありませんから、「恐怖」であるかどうかは本人も周囲の大人自身も明確にはわからないので、現象として「ひとみしり」とよばれます。

「ひとみしり」が起きた時に、周囲の人がにこやかに「あらあら、隠れちゃったわね、大丈夫よ、この人は知り合いだから」のように伝えることを繰り返すと、何ヵ月かのひとみしり経験の間に子どもは、以下のようなことを学習します。

「知らない人に出くわして隠れても周囲の人はにこやかに過ごしていて、実際に恐怖体験が実現することはなかった。……ということは、知らない人に出会った時でも周囲の人の反応を見れば、その人のことを警戒しなくてもいいかどうかがわかるということだ」

そうすると、知らない人を見た時の違和感に基づく恐怖の感情についても、その理由とその後の展開を予測できるようになり、親の後ろに隠れたり泣いたりしなくても、その知らない人に挨拶をしたりすることで困る結果にはならないということが学習されていきます。

そして、このような予測に基づく挑戦が学習体験になるということが、幼児期の学習における快の体験を支える基盤になっていきます。その話題は、次の回にて。