今回は微生物の研究や感染症の診断などに必須の機器である「顕微鏡」についてお話ししようと思います。

最古の顕微鏡

顕微鏡の発明については、微生物学の教科書の始めの方に必ず載っています。発明したのはオランダ人のレーウェンフックという人です。彼が試行錯誤しながら作り上げた顕微鏡は(図1、2)のようなものでした。その構造は図2右の模式図を見るとわかりやすいです。レンズは板の上の方にあいている穴に嵌め込まれています。これは凸レンズで、自分で苦労してガラスを磨いて作ったようです。レンズは1枚の単純な構造で、現存するもので最高倍率は266倍だそうですが、彼が細菌の観察に用いたものはおそらく400倍以上の倍率だったと思われます。たった1枚の凸レンズですから、いまでいう「虫眼鏡」ととくに違いはないのですが、それでも数百倍の倍率が得られたというのはたいしたもんです。そして、現在の光学顕微鏡は通常、見たいものをスライドグラスというガラス板の上に載せますが、彼の顕微鏡は針の先にくっつけたようです。さらにピントを合わせるために試料を前後や上下に動かすねじがついているのが見て取れます。

.png)

彼が顕微鏡(図1、2)で観察したさまざまな物体は英国のロンドン王立協会の機関誌に掲載されましたが、彼自身はお医者さんでも科学者でもなく、呉服商人だったらしいです。図3は彼が歯垢を材料としてその中にいる細菌を観察した像ですが、今でいう「桿菌」(図中A、 F)だけではなく、「球菌」(同E)や「らせん菌」(同G)、そして運動性のある菌(同B、 C、 D)まで観察していますから、驚異的な観察眼ですねえ・・・。

光学顕微鏡のしくみ

図4は現在の光学顕微鏡の例です。試料は本体まんなかにみえる黒い水平の板である「ステージ」の上に載せますが、レーウェンフックの顕微鏡のときにお話ししたとおり、スライドグラスというガラス板に乗せて観察します。

試料の真上にある筒状のものが「対物レンズ」です。こちら、倍率を変えるために1台の顕微鏡に複数個がセットでくっついていることが普通で、レボルバーという仕組みでクルクル回して切り替えることができます。一方、のぞき窓についているレンズが「接眼レンズ」で、図4の顕微鏡では両目で覗けるように2つありますね。これは、双眼鏡筒と呼ばれます。このように、現在の光学顕微鏡は対物レンズと接眼レンズの組合せで像を拡大するような仕組みです(一時代前の顕微鏡ではその間に「中間レンズ」というのがあったのですが、最近の顕微鏡は「無限遠光学系」と呼ばれ対物レンズと接眼レンズだけで像をつくるので、むしろ光学系はシンプルになっています)。たとえば対物レンズが100倍、接眼レンズ10倍の場合、総合倍率は1000倍になります。

また、昔の光学顕微鏡は接眼レンズと対物レンズが一直線上の光軸に並んでいたため真上から覗かなければならず、けっこう窮屈な姿勢になっちゃったのですが、いまの顕微鏡は図5のように、プリズムをうまく組み合わせて光軸を曲げ、自然な姿勢で覗けるように接眼レンズを斜めに配置しています。また、意外と重要なのが光源でして、こちらはステージの下側にあります。光学顕微鏡は光を試料にうまく当ててやらないと観察することができません。昔の顕微鏡はステージの下に丸い鏡がついていて、顕微鏡を窓側において外の光をうまいこと試料に当てるようにその鏡の角度を変えていました。その後、電球が使われるようになりました。電球が高温になるのでやけどに注意! だったんですが、最新の顕微鏡ではLED照明になっています。ステージの下にはコンデンサーと呼ばれる集光レンズがついていて、とくに高倍率になった場合に視野が暗くなってしまうのを防いでいます。

[ニコン公式ホームページ:ECLIPSE Ei.正立顕微鏡.製品・サービス,〔https://www.microscope.healthcare.nikon.com/ja_JP/products/upright-microscopes/ei〕(最終確認:2024年3月18日)より引用]

電子顕微鏡のしくみ

可視光線を用いる光学顕微鏡では1000倍程度が拡大の限界です。さらに高倍率にするためには可視光よりもっと波長が短い「波」を用いることが考えられ、紫外線やエックス線などが試された時代があったようですが、ルスカ(Ruska E)が1931年、可視光線より波長が短く、加速電圧で波長が調節できるという特徴をもった「電子線」を用いた電子顕微鏡を開発しました。現在の電子顕微鏡には「透過型電子顕微鏡(TEM)」と「走査型電子顕微鏡(SEM)」の2種類があります。ここでは、上記で説明した光学顕微鏡と構造がより近いTEMについてご説明します。

図6は筆者が愛用し続けてきた電子顕微鏡ですが、これを見ていただくとその構造がよく分かります。鏡筒の上部に黒くて太い電線が繋がっていますが、ここに電子銃があって、フィラメントを高温にして熱電子を発生させ、これを高圧で加速させて電子線とします。鏡筒のまんなかへんに試料を差し込むところがあって、その上下にはコイル(電磁石)がいくつかあります。コイルで電子線を曲げるのですが、これが光学顕微鏡でいう「対物レンズ」と「接眼レンズ」の働きをして像が拡大されるんです。ただ電子線は目では見えませんので、底に蛍光板があって、そこに像がボヤッと映り、それをのぞき窓から見たり、必要に応じて拡大鏡で観察する、というわけです。電子線によって光る蛍光板を観察することになりますから、かつてはTEMを使用する際には部屋を暗くしないといけませんでした。

写真を撮るときには蛍光板のさらに下にフィルム室があって、蛍光板をどかすとフィルムが感光するしくみです。また、電子線は真空中でしか飛びませんので、鏡筒内は真空にしなければならず、本体の後ろで真空ポンプがいつもゴーッとうなっています。真空ポンプを冷却するためにはずっと水を流し続ける必要があります。図6のH-300は比較的小型の電子顕微鏡なのですが、「小型」とはいっても、それでもなかなか大がかりな機械でした。

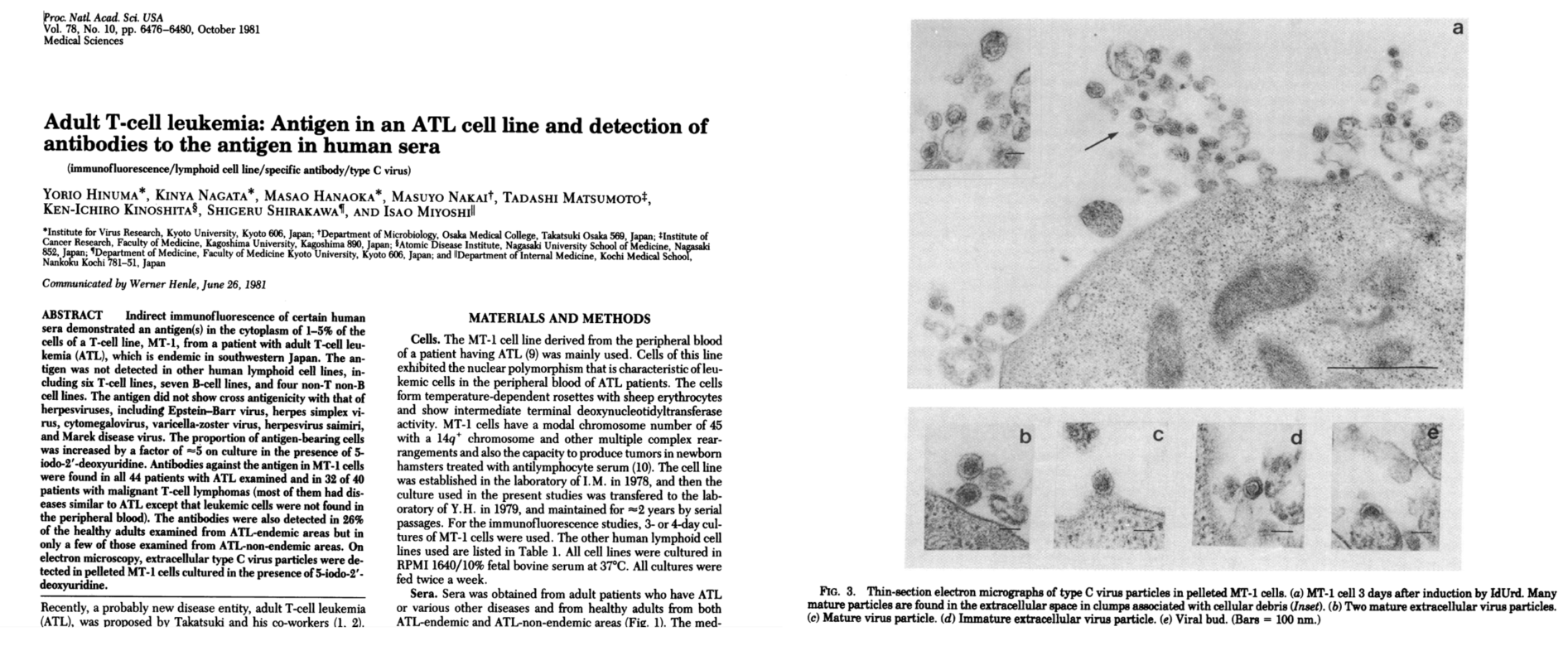

ATLの原因ウイルスを世界で初めて撮影した顕微鏡

当教室の自慢をひとつ。成人T細胞白血病(ATL)という白血病があります。地域集積性があって九州などに患者さんが多いのですが、この白血病の原因がウイルスであることを京都大学ウイルス研究所の日沼頼夫先生のグループが発見しています。そのときの論文にウイルスの電子顕微鏡写真が掲載されていて、これが論文の共著者である当教室の先々代の教授、中井益代(ますよ)先生と教室員の先生方が世界で初めて撮影したものなんです(図7)。この写真は当教室で使用していたH-500という電子顕微鏡で撮影したものですが、当時の電子顕微鏡は振動に弱く、大学の前に線路がある阪急電車が走ると画像がぶれて鮮明な像が得られないため、論文用の写真を撮るために終電が出発してから実験していたとか、当教室にはさまざまな逸話?武勇伝?が残っております。

最新型の電子顕微鏡

今の電子顕微鏡はさらに進化しています。本学の研究支援センターには最新型の透過型電子顕微鏡である日立HT7800があります(図8)。

[日立ハイテクホームページ:透過電子顕微鏡 HT7800シリーズ、〔https://www.hitachi-hightech.com/jp/ja/products/microscopes/sem-tem-stem/tem-stem/ht7800.html〕(最終確認:2024年3月8日)より引用]

よく見ると、もう鏡筒の下部にのぞき窓がありませんね。蛍光板を直接観察するのではなく、スクリーンカメラで撮影した像をディスプレイで観察するため、部屋を暗くする必要はありません。もちろん撮影もフィルムではなく、撮像素子を用いてデジタル画像が得られるようになっています。大学の前を阪急電車が走っても大丈夫。徹夜で実験する必要はなく、ほとんどの操作はマウスやトラックボールで行えます。当教室の呉 紅講師、電顕技師の藤岡良彦主幹は、電子顕微鏡を用いて得られたデータを使って研究発表を続けています。最近では新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)をコンピューターで立体的(3D)に再構築した像を観察して発表した論文が日本臨床分子形態学会の論文賞をもらっています1)。ウイルスの3D画像は当教室のサイトにもアップしております。

.png)

さて、ここまで「顕微鏡の歴史」を見てきました。最初の顕微鏡を作ったレーウェンフックは呉服商人だったようですが、たぐいまれなる好奇心でいろんなものを観察しました。それこそ湖の水の中の藻類から、今回ご紹介した自分の歯垢に巣くう細菌、自分の血液に存在する赤血球、そして精子まで観察してるんですからすごいもんです。実は私も子どもの時は顕微鏡でいろんなものを観察するのが大好きな少年だったのです。ということで、次回は私、とろろ自身の「顕微鏡とのおつきあいの歴史」をお話しします。おたのしみに。

1)Hong Wu、 Fujioka Y, et al: Three-dimensional reconstruction by electron tomography for the application to ultrastructural analysis of SARS-CoV-2 particles, Medical Molecular Morphology 55: 60–67, 2022

_1695266438714.png)