本連載は今回が最終回です。お付き合いいただきまして、ありがとうございました。看護を学んだ人々が、共通して知っていて欲しいと私が考えていることを、述べてきました。汗にまみれ、悲しみや不条理、後悔で心が引き裂かれるような場面にも耐えなければならないにもかかわらず、看護は素敵な仕事だと思います。ケアによって、他者の力が引き出されるのを目の当たりにでき、自らも喜びを感じることができるからです。

しかし看護は、相手を傷つけてしまうこともある仕事です。自分の失敗を振り返ると、それは体調が悪かった、不満があったなど、自分本位になっているときでした。いつも100%の完全な状況を保てるわけもありませんが、80%くらいの状態で仕事に向き合い、市民(病者 ・家族、健康な人々も含めて)に向き合えると良いなと思います。

看護実践には看護をしようとする意思、体力、知力、技術力が必要です。落ち着いて行動できる、あたたかい気持ちで対応できるには、看護職自身の心の安定が必要です。「どうしよう」と慌てて、頭が真っ白では困りますから、そういうときに自分を取り戻す方法を、ぜひ学生時代に見つけておいて欲しいです。今回は『看護学への招待』(ライフサポート社・2015年)の第1部1章をもとに、修正加筆をしています。

ナイチンゲールの世紀は

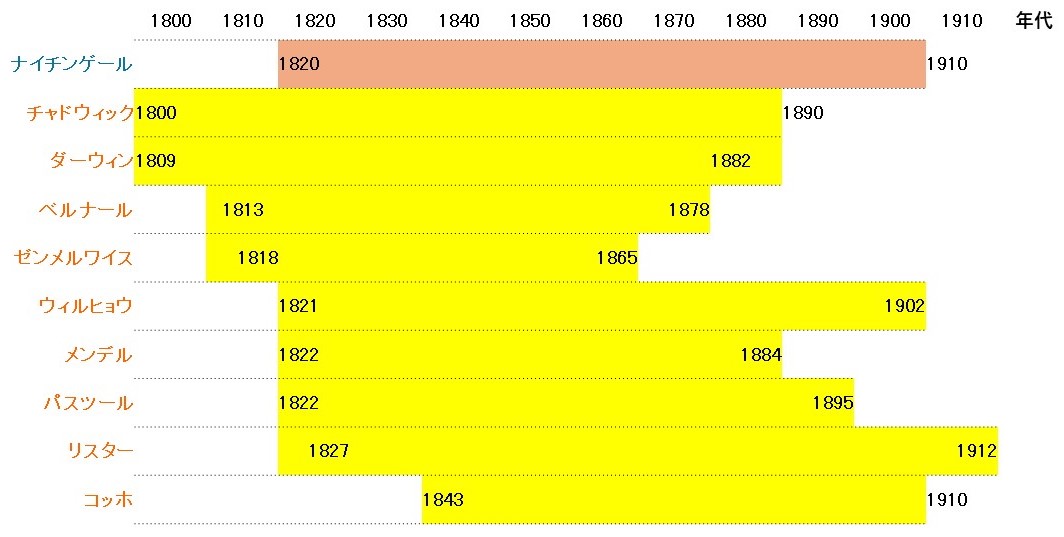

近代看護・看護学の祖であるナイチンゲール(Nightingale F)は、19世紀を生きた人です。1820年に生まれ、1910年に亡くなりました。英国はヴィクトリア女王の時代、日本では江戸から明治に世の中が動いた世紀です。19世紀は近代医学が始まった世紀であり、近代看護学が始まったのも同じ世紀です。この時代の先駆的な人々に共通した力は、鋭い観察力、疑問を確かめるための実験、そして優れた洞察力ではないでしょうか。

ナイチンゲールの同世代には、近代医学の祖と言われる人々が大勢います(図)。公衆衛生のチャドウィック(Chadwick E)、進化論のダーウィン(Darwin CR)、生理学のベルナール(Bernard C)、消毒法のゼンメルワイス(Semmelweis IP)とリスター(Lister J)、病理学のウィルヒョウ(Virchow R)、遺伝学のメンデル(Mendel GJ)、細菌学のパスツール(Pasteur P)とコッホ(Koch R)。今日の医学につながる発想を生んだ人たち、それまで説明できなかった現象を、観察と実験と洞察から、次々と説明した人たちです。

ベルナールは、生物には外部環境(個体にとっての環境)と内部環境(細胞にとっての環境)の2つの環境があると提唱し、「生命機構はすべて、それらがどのように変化しようと常に唯一の目的を持つ。それは内部環境のなかで生命の状態を定常に維持するということである」1)と結論付けました。これはキャノン(Cannon WB)の内部環境の恒常性(ホメオスタシス)の理論につながり、今日では常識になっています。産褥熱は消毒で防げると、手の消毒によって産褥熱の発生を激減させたのがゼンメルワイスですね。このときは病気の原因になる細菌はまだ発見されていませんでした。病原菌が初めて発見されたのは 、1876年のコッホによる炭疽菌の発見ですから、ゼンメルワイスが亡くなった後でした。ゼンメルワイスは医師の手から産褥熱がうつることに気がつき、手洗いを導入しましたが、周囲には受け入れられないまま亡くなりました。

もっともゼンメルワイスが、手から産褥熱がうつるのではないかと気がついたのは、助産師管理の産室では起こらず、医師管理の産室で産褥熱が起こり、その違いが手洗いだったと言われていますので、助産師のほうが進んでいたわけです。ナイチンゲールも『看護覚え書』で「看護婦は一日中こまめに自分の手をきれいに洗うことを心掛けねばなりません。顔もそうできれば、なお良いのです」2)と、手洗いの必要性を述べています。COVID-19のパンデミックを受けて、手洗い、換気が脚光を浴びましたが、すでにナインゲールが指摘していたことでしたね。

メンデルを古いとは、誰も言わないでしょう。パスツールやベルナールを古いとも言わないのと同じように、ナイチンゲールも古くありません。19世紀は、近代看護・看護学と近代医学が、共にその土台を作った世紀なのです。

ナイチンゲールの指摘はすごい

『看護覚え書』(1860)には、広範囲にわたる看護の場面と、看護技術が具体的に書かれています。適当に開いたページを見ても、何かヒントが見つかるでしょう。ナイチンゲールは看護の原則を示し、それが今日でも変わらないという点で看護の祖であり、『看護覚え書』は看護学を学ぶ人々の必読書です。実は『看護覚え書』以外にも、看護書は書かれていました。日本では武士出身の町医者であった平野重誠(1790~1867)が、1832(天保3)年に『病家須知(びょうかすち)』を著しています3)。この書名は、病人がいる家に須(すべから)く知っていて欲しいこと、という意味ですが、『看護覚え書』に共通する内容がたくさん書かれています。しかし、世界に普及したのは『看護覚え書』でした。大英帝国が世界で権勢を誇っており、英語が世界に普及していたことが影響したのでしょう。

第1回でも述べましたが、『看護覚え書』では換気が強調されています。清潔で酸素が足りている空気を保つことの重要性を述べ、そのために窓を開けて換気を行うことが必要と言っています。部屋の空気のアセスメント方法も示しています。「その空気に少しでもむっとするものを感じたら、換気は不十分」4)、「じっとしている時に顔にかすかな空気の流れを感じるくらい」5)と具体的です。患者が呼吸する空気を外気と同じだけ清浄に保つことが看護師の目標6)だと述べています。今日、病院の空気は空調設備で守られていますが、空調が効いているから換気は関係ないのではなく、空調下における病室の空気が清潔で酸素が足りているかをアセスメントするのは、看護師の役割です。

「故意にしろ偶然にしろ、患者を突然起こすようなことは絶対にしないというのは良い看護の『必須条件』です。寝入りばなを起こされると、患者はたいていもう眠れなくなってしまいます」7)。今でこそ、寝入りばなは深い徐波睡眠に入り、徐波睡眠を十分取ることが疲労の回復に必要であること、徐波睡眠からの覚醒はつらいことは知られています。『看護覚え書』が書かれた当時、脳波が測れたわけでもなく、睡眠に周期があることもわかっていなかったのに、ナイチンゲールは観察とその結果の比較を積み重ね、今日の看護につながる原則を示しています。今から40年以上も前の話ですが、一晩以上かかった分娩を終えて病室でようやく眠りに入ったところを、「母子手帳を貸してください」という声で起こされました。その後はもう眠れなくて、その助産師の顔は今でも目に浮かぶくらい、恨めしく思っています。産後や病気からの回復に、睡眠は最も大事といって良いでしょう。看護職の都合で、患者の回復の妨げをしてはいけません。

同じページにこんな記載もあります。「患者というものはたいてい、たとえば家の近くの建設現場に足場を組むような大きな音は平気でも、部屋のドアの向こうで聞こえる囁き声、特に聞き慣れた人の囁き声は耐え難いものなのです」8)。囁き声が、足浴で上昇した皮膚血流を下げてしまうという現象を実験中に体験したとき9)、囁き声はいけないんだ、と納得したものですが、のちにこの文章にめぐり合って、びっくりしました。なーんだ、ナイチンゲールがもう言っていた、と。

ナイチンゲールが指摘したことを、一つひとつ検証したら、素晴らしいテキストができると思いますが、どれだけの人と時間がかかるかは、予測できません。

<後編へ続く>

引用文献

1)オルムステドJMD,オルムステドEH著,黒島晨汎訳:クロード・ベルナール 現代医学の先駆者,p.170―171,文光堂,1988

2)ナイチンゲール著,小林章夫,竹内喜訳:対訳看護覚え書,うぶすな書院,1998

3)平野重誠著,小曽戸洋監訳:病家須知翻刻訳注篇,農村漁村文化協会,2006

4)前掲2), p.17

5)前掲2), p.23

6)前掲2), p.27

7)前掲2), p.73

8)前掲2), p.73

9)菱沼典子:私たちがであう丸ごとの「からだ」,聖路加看護学会誌6(1):65-70,2002

」サムネイル2(画像小)_1643620035963.png)