はじめに

第2回では、GBS理論を用いた大学4年間の全体設計を紹介し、単元「ヘルスアセスメント:呼吸・循環フィジカルアセスメント」のADDIEモデルの授業設計について、「分析」フェーズおよび「設計」フェーズの【学習目標】【評価】【学習手段】まで解説しました。第3回では、第2回の続きとしてADDIEモデルの「設計」フェーズにおける【授業の組み立て】と、「開発」フェーズを中心に解説します。

ADDIEモデルにおける「呼吸・循環フィジカルアセスメント」の「設計」「開発」

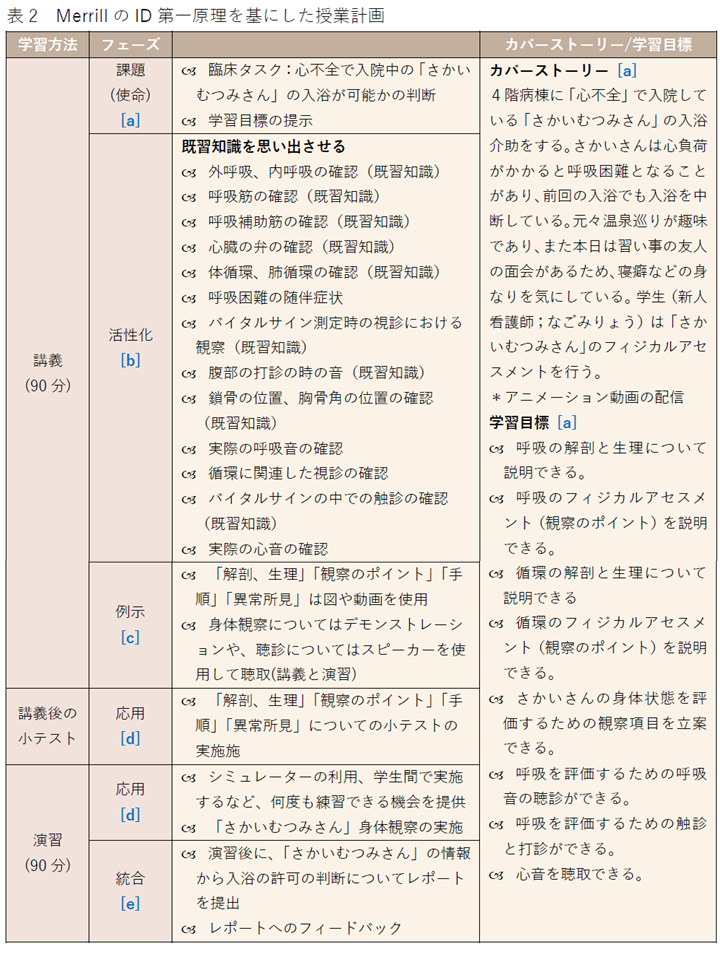

ADDIEモデルの「設計」において、第2回では【学習目標】【評価】【学習手段】を決めました。そのほかの「設計」として、【授業の組み立て】(どのように授業を組み立てるか)について検討する必要があります。今回は、GBSとMerrillのID第一原理を基にして授業を設計していきます。「開発」では、単元の計画、授業の流れのまとめ、教材や学習環境を準備するフェーズとなるため、「設計」と同時並行で授業計画について開発します。

GBSの要素である「カバーストーリー」「役割」「使命」の設計

カバーストーリーは、導入的文脈設定として学生に示す必要があります。ここで、臨床をイメージさせることが重要となり、そして、どのような使命が与えられ、患者のどのような問題を解決しなければいけないのか明確にして、文脈に臨床実践を落とし込んでいきます。そのため、各授業で「カバーストーリー」「使命」は変わります。「役割」については大きくは変わりませんが、成長していく過程で新人看護師の看護実践のレディネスは変わっていきます。

カバーストーリー

4階病棟に「心不全」で入院している「さかいむつみさん」の入浴介助をすることになりました。さかいさんは活動によって心臓への負荷がかかり、呼吸困難となることがあり、前回の入浴でも途中で呼吸困難となったため入浴を中断しています。元々温泉巡りが趣味であり、また本日は習い事の友人の面会があるため、寝癖などの身なりを気にしています。これから、新人看護師;なごみりょう(学生)は「さかいむつみさん」のフィジカルアセスメントを行います。

使命

なごみさん(学生)は、「さかいむつみさん」の本日の入浴の許可を判断するために、呼吸と循環のフィジカルアセスメントをすることになりました。あなたならどのような観察項目を立案し、観察して判断しますか。

役割

新人看護師(なごみりょう;3ヵ月の看護師)

MerrillのID第一原理を基にした【授業の組み立て】の「設計」と「開発」

臨床実践中心型カリキュラムでは、学習課題を現実的(臨床的)なタスクとし、授業が臨床での場面を想起することができ、そのタスクを解決することで学習目標が達成できる授業となる、課題中心型学習を設計するとしています。そこで、「MerrillのID第一原理」(表1)をもとにして、【授業の組み立て】の「設計」と「開発」をしていきます。

| 課題(Problem) | 現実に起こりそうな問題に挑戦する |

|---|---|

| 活性化(Activation) | すでに知っている知識を動員する |

| 例示(Show me) | 例示がある |

| 応用(Let me) | 応用するチャンスがある |

| 統合(Integration) | 現場で応用し,振り返るチャンスがある |

課題(Problem):現実に起こりそうな問題に挑戦する。

「課題」は、上記の「使命」と同じ位置付けとなります。臨床タスクをここで問題提起として提示し、また、学習目標を明確にします。学習目標を達成することで、臨床のタスクは解決できるように意図的な設計が重要となります。

今回は、心不全で入院中の「さかいむつみさん」の入浴の許可の判断を臨床タスクとして、学習目標を示します。「呼吸・循環のフィジカルアセスメント」に関連した学習目標であり、知識については「観察のポイントの理解」と、運動技能は、「呼吸に関連して呼吸音、触診、打診ができる」、循環は「心音の聴取ができる」をあげます。以下は問題提起となるアニメーション動画であり、授業の導入として流します(表2[a])。

活性化(Activation):すでに知っている知識を動員する。

「活性化」では、関連する既習知識や経験を思い出してもらいます。関連する認知構造を活性化することで学習は促進されます。活性化による学習は、新しい知識を整理するための構造を思い出したり、その構造が「例示」の際のガイダンスの基盤となり、「応用」の際のコーチングの基盤となり、また、「統合」の際は省察の基盤となります1)

今回は目標に合わせて、既習知識を思い出してもらったり、資料を確認してもらい、学生に説明してもらう機会として質問項目をあげます。時間の関係上、すべてを問うことはできませんが、授業計画の開発として準備をします。活性化した後は次のフェーズである例示を行い、また、活性化し例示することを繰り返しながら授業を展開します(表2[b])。

例示(Show me):例示がある

新しく学ぶことを単に情報として「伝える」のではなく「例示」していきます。学習目的に合致した例示方法を採用することが重要であり、 適切なガイダンス(指針)を学習者に与えます。運動技能の習得時には、学ぶ技術の例示を観察することで学習は促進されます。一般的な情報や背景にある構造を具体例と関係づけるように指導することで効果が高くなります1)。

運動技能や手順については、図や動画を示します。また、デモンストレーションを行います。呼吸音や心音の正常音、呼吸音の副雑音、心雑音は実際にスピーカーを使用して聴かせたり、実際に聴診器で聴いてもらったりします。言語情報の目標については、解剖と生理や異常のある身体所見については図や動画を示します(表2[c])。

応用(Let me):応用するチャンスがある

学習は、新しい知識を学習者が応用することで促進されます1)。また、フィードバックやコーチング技法を使って、失敗できる安心な環境を作り、誤りを発見して修正しながら、徐々に支援を少なくしていきます1)。

講義終了後、呼吸、循環の解剖、生理や観察のポイント、異常所見の判断について、事後テストを行います。また、演習時に手順やスキルについて、シミュレーターなどを使用して、練習する機会を提供します。胸部を聴診する手順や呼吸音、心音を何度も実施、聴診してもらい、異常音との鑑別がつくように練習します。練習後は「さかいむつみさん」の身体所見となる情報を収集して、異常所見を鑑別します(表2[d])。

統合(Integration):現場で応用し、振り返るチャンスがある。

新しい知識やスキルを現場での業務の中に統合(転移)します。学習者に新しい知識やスキルを省察し、討議し、あるいは正当性を主張させることによって、認知構造に新しい知識を統合します1)。

今回の臨床タスクは、心不全で入院中の「さかいむつみさん」の入浴の許可の判断です。「応用」のフェーズで「さかいむつみさん」の身体所見となる情報を収集しており、その情報から「入浴の許可の判断(フィジカルアセスメント)」についてレポートを提出してもらいます。その後は教員からのフィードバックを受けます(表2[e])。

ADDIEモデルにおける「呼吸・循環フィジカルアセスメント」の「実施」「評価」

ADDIEモデルの「実施」では、授業計画や演習の計画に準じて授業、演習を実施します。

「評価」は、学生の定期試験の成績や授業アンケートの評価、また、ADDIEモデルの各フェーズそれぞれの評価を行います。今回の単元では、臨床実践中心型カリキュラムの学習効果の評価を目的に、「授業設計」「タスクの理解」「タスクの負荷」「内発的動機づけ」などに関連したアンケート調査を追加して実施します。

認知的徒弟制:モデリング(1年生)

1年生は、認知的徒弟制の「モデリング」の工程となります。今回の臨床タスクは、心不全患者における入浴の許可の判断です。そのためには、フィジカルアセスメント、心不全の病態アセスメントをした上で判断が求められます。単に、フィジカルアセスメントを教授するのではなく、臨床タスクを提示した上で、そこで判断するための知識、スキルを学習させます。

今回の学習目標は、判断するための知識、スキルの習得となる下位目標を上げました。「判断する」ことについて、1年生では全ての知識を網羅させることはできないため、教員が支援(足場かけ)として、学習終了後の「さかいむつみさん」のフィジカルアセスメントのレポートの提出後に、フィードバックとその事例の判断について例示します。

まとめ

第3回は、ADDIEモデルの「設計」と授業計画の「開発」について解説しました。臨床実践中心型カリキュラムの目的に準じた設計として、各授業で「カバーストーリー」「使命」を設計する必要があり、MerrillのID第一原理に基づいて課題中心型学習の設計を行います。学習と臨床との関連性を高めるための方法として、全体タスクとなる臨床タスクの「課題」の決定と、「活性化」「例示」「応用」「統合」の設計について紹介しました。

1)C.M.ライゲルース,A.A.カー=シェルマン編著,鈴木克明,林雄介監訳:第3章IDの第一原理.インストラクショナルデザインの理論とモデル,p.45-63,北⼤路書房,2016

![第3回:臨床実践中心型カリキュラムにおける授業設計[2]](https://www.nurshare.jp/assets/public/article/10567/【臨床実践中心型カリキュラム】_サムネイル大_1712049340639.png)