今回からはいよいよ、クリティカルケア看護と在宅看護の領域を橋渡しするトランスレーショナル教育の実例についてご紹介させていただきます。4回はクリティカルケア看護の教育の中に、どのように在宅看護の教育内容をトランスレーションしているのかについてご紹介します。次回の第5回では、在宅看護の教育におけるクリティカルケア看護学教育へのアプローチをご紹介します。最終回の第6回では、クリティカルケア看護学と在宅看護学の分野横断の共同研究活動についてご紹介します。

トランスレーショナル教育を支える本学の体制

これまでにもお伝えしてきたように、本学の教育・研究体制は3つの領域、すなわち、トランスレーショナル看護領域(成人看護学分野と基礎看護学分野)、ファミリーヘルス看護領域(母性看護学分野、小児看護学分野、精神看護学分野)、コミュニティヘルス看護領域(老年看護学分野、在宅看護分野、地域看護学分野)で構成されており、これらのトランスレーショナル教育を推進しています。

それを可能にするために学部の体制にも特徴があります。たとえば、研究室は領域・分野が混合で配置され、他領域・他分野の助教同士が同室となっています。こうした学部の体制も、領域間や分野間の情報共有がしやすくなり、縦(学年・分野)、横(領域)間のトランスレーショナルを容易にしている秘訣の一つだと思います。教員が他分野の授業の進捗や学生の学習修得の状況を把握するなど、情報交換を日常的に行うところからトランスレーショナル教育は始まっているといえます。

クリティカルケア看護と在宅看護のトランスレーショナル教育が目指すもの

「生活者として病む人を捉える」というとありきたりな表現になってしまいますが、看護基礎教育においては、生活の視点から病気や治療を捉えて看護を思考・実践することができる人材の輩出が重要です。

ところが、長年臨床でクリティカルケア看護に携わってから学部教育にかかわった私は、看護展開において学生が抽出する看護問題が精神面の問題に偏りすぎていることに驚くことがあります。学生は不安や精神的ストレスを問題に挙げ、ケア計画には「傾聴」の文字があります。不安やストレスを問題視しているにもかかわらず、その根本的な原因である患者の病気や行われている治療に関しては、それをどのように捉え、どのように看護実践につなげていくのか、という看護職としてのアセスメントが非常に薄いのです。病気や治療によりどのような心身の反応が出ており、それが患者の生活や人生にどんな影響を与えているのか、患者の望む生活・人生に戻るために逆算すると、看護職としての自分はどう考え、どんなケアを行い、どんなリソースをどのように調整することがよいのか、それを思考し説明する力が弱いのです。

看護職が治療と生活の両方にかかわる専門職でありうるためには、目の前の患者の「疾病と治療」と「患者の生活・人生」の間の関連を紐解きながら、看護を思考できる能力が必要だと感じています。クリティカルケア看護が在宅看護とのトランスレーションを強化したい理由は、身体を考えるときにその人の生活を見据えることができる、また生活を見るときに身体状況を考慮できる、つまり、医療と生活を統合して看護を思考できる人材育成に他なりません。

「ひとつながりの生活」の中でのクリティカルケアをイメージできる演習設計の実際

クリティカルケア看護におけるトランスレーショナル演習の位置づけ

本学のトランスレーショナル教育の代表例として、クリティカルケア看護と在宅看護のトランスレーショナル演習があります。このトランスレーショナル演習は、一通りの臨床看護技術演習および事例展開を終えた後、それまでに得た知識と技術を統合して行う、看護における臨床推論シミュレーション演習として位置付けています(図1)。急性期の病態を、入院前、退院後の生活と関連付けてアセスメントし、回復促進、悪化予防のための看護を導き出せることを目指しています。

トランスレーショナル演習の設計

在宅看護シミュレーション演習

クリティカルケア看護と在宅看護のトランスレーショナル演習は、在宅看護シミュレーション演習、クリティカルケア看護学シミュレーション演習、統合カンファレンスで構成されています。まず午前中に在宅看護シミュレーション演習として50分2コマで、在宅療養における病状悪化の場面を取り挙げます。こちらは第5回で島村先生より詳細をご紹介しますが、自宅での療養者の生活に関する詳細な設定のもとに行われます(図2)。療養者宅に看護師が訪問すると呼吸困難を訴えている、という設定で、状態把握のための観察と、医師へ報告するタイミングや情報を考えることまでを演習します。

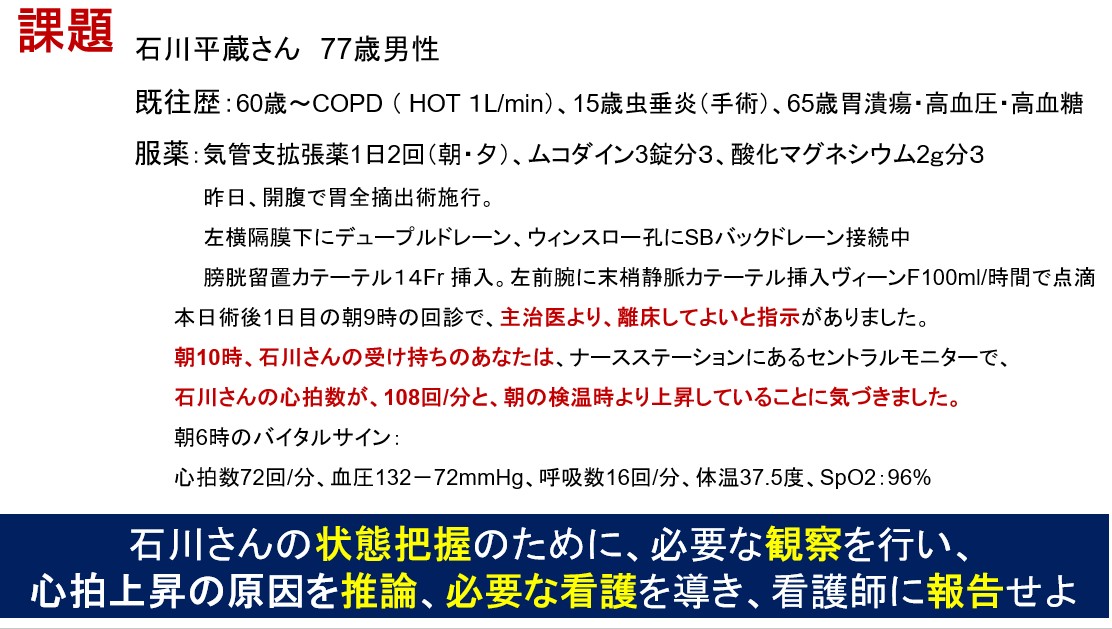

クリティカルケア看護学のシミュレーション演習

クリティカルケア看護学のシミュレーション演習は、同日の午後に50分2コマかけて、「午前中に演習した在宅療養者が、1年後に胃がんのために胃全摘出術を受けた」という事例設定(図3)で行います。術後1日目の急な心拍上昇を目の前にしたときに、何を推論し、何を観察し、どう判断するのかについて高機能シミュレーターを使って演習します。学生は、午前中に同一の事例について在宅における状態悪化を学習していますので、「あの石川さんが手術したんだね」と、家で療養する患者をイメージしながら演習を進めることができます。教員は、シミュレーターから咳嗽音を出したり、肺音を水泡音に設定したり、呼吸音の左右差をつけたりして、呼吸のトラブルを推論できるように準備をします。

演習は、まずグループ単位でのブレインストーミングを行い、その後、演習室で実際に高機能シミュレーターを用いてデモンストレーションを行う学生と、講義室で映像を通して俯瞰的にデモンストレーションを観察する学生に分かれ、講義室と演習室を遠隔システムで中継して行います(図4)。

デモンストレーションを行う学生には、すべての思考を声に出して伝えるように指示し、デモンストレーションを講義室で観察している学生たちには自由にディスカッションしてよいことを伝えています。学生はこれまで学んだ急性期看護の知識から、心拍上昇をもたらす可能性がある事象を複数挙げ、観察しながら仮説の検証を行い、最終的に自分のアセスメントをISBARC(「I:報告者」「S:状況」「B:背景」「A:判断」「R:提案」「C:指示の再確認」)を用いて、看護師に報告するところまでを演習します。一連のデモンストレーションには10分間の制限を設け、デモンストレーション後には、演習室と講義室の学生が一緒に合同デブリーフィングを行います。

振り返りを容易にするツールとして、オンラインの行動記録システムを使っています。教員はあらかじめ、期待される学生の行動をシステムに登録し、その行動が出現したタイミングをシステムに記録します。そのため学生は、客観的事実として自分の行動の順序性も含めて振り返ることができます。振り返りの視点は、推論・観察の根拠、適切性、順序性とし、報告の適切性も全員で振り返ってディスカッションします。このデモンストレーションからデブリーフィングまでの一連の過程を3ラウンド実施し、最終的には、在宅看護の教員とクリティカルケア看護学の教員が一緒になって統合カンファレンス(図5)を行います。

本トランスレーショナル演習から学生が学んでいること

デモンストレーションとデブリーフィングを重ねるごとに、学びを活かして学生のアセスメントや行動は改良、洗練されていきます。たとえば、初回のデモンストレーションでは、学生はシミュレーターが咳をしているにもかかわらず、何も問診せずに血圧測定をはじめたり、術後1日目だというのにドレーンの排液を確認しなかったりします。そして、その後のデブリーフィングによって、それまで学習してきたはずの知識を、目の前の状況の中で活用できていないことを自覚します。

デブリーフィングを重ねるごとに、学生同士の意見や教員のフィードバックが活かされてきて、患者に意図的に質問したり、身体に触れて反応を確かめるなどの行動ができるようになってきます。また、手術侵襲への生体反応としての体液や代謝の変化、麻酔による気道の変化、縫合部からの出血リスクなどを推論し、観察結果をもとに原因と考えられる情報の除外、絞り込みをしていけるようになります。

デブリーフィングでは「術後出血は起きていたら一大事だから、絶対に確認しなくてはならない」など、優先順位に関する意見も挙がります。また、「平蔵さんはもともと痰が多いから痰詰まりでSpO2が下がっているんじゃないか?」「平蔵さんは頑固で、状態の悪化を自分で報告しないから、こちらから具体的に聞かないといけない」など、午前中に学んだ患者の既往歴や性格、生活を考慮したフィジカルアセスメントの必要性に関する意見が出てきます。さらに、必要な看護を導き出す段階では、「平蔵さんは長年COPDを患ってきて自分で痰を出せるのが強みだから、痛みをとって自分なりのやり方で自己排痰できるようにする」など、患者の特性を意識した急性期看護を導くことができるようになってきます。

統合カンファレンスでは、在宅看護の教員も一緒に演習の振り返りをします。学生の気づきをもう一歩後押しし、術後1日目に起きたこのイベントを、退院後患者が自宅で平穏無事な生活を続けるためにどう考えたらよいか、という視点で振り返ります。患者自身が悪化の徴候に気づけるようになるための支援、自己管理方法の獲得につなげられるような支援、利用可能なリソースとその活用方法、などに気づけるように問いを投げかけていきます。こうした実践と振り返りの反復により、学生は、今だけでなく、退院後までを見据えた術後1日目の看護の在り方を学んでいきます。

統合カンファレンスの後、授業の学びを自由に記載するリフレクションシートでは、学生が観察やアセスメントの重要性とともに、退院後の生活や患者の強みを生かすことの重要性に気付けていることが読み取れます。シートをテキスト分析した結果(図6)では、「在宅」と「入院」、「観察」や「アセスメント」と「シミュレーション」、「今」と「生活」、「原因」と「症状」などが共起関係にあり、本トランスレーショナル演習が、「病態・治療と生活の両方をつないで看護を思考できる」という目標の達成に寄与できていると評価しています。

おわりに

今回は、本学が推進しているクリティカルケア看護と在宅看護のトランスレーショナル教育の一部をご紹介しました。昨今、看護界はタスクシフトや特定行為など、さまざまな潮流の中にあります。そうした時代の中だからこそ、看護基礎教育において、看護師は何をする人なのか、自分なりの看護のアイデンティティを形成するための基盤教育はことさら重要であると感じます。今回ご紹介したトランスレーショナル演習は、目の前の患者の状態と医学的指示を理解でき、退院してもずっと続く患者の生活の中の一時点として今を捉え、より適切な医療を判断・実践できるための看護教育といえます。次回は在宅看護の視点からトランスレーショナル教育をご紹介します。

_1647589280205.png)