家族形態の変化と少子高齢化の進展により、地域社会が縮小していくなか、高齢者自身が持てる力を発揮し共にこれからの地域社会を創り上げる必要性に迫られています。ハード面では地域包括ケアシステムの推進により、さまざまな体制の整備が進んでいますが、ソフト面では人材の育成における基礎教育の重要性がいっそう高まっているのではないでしょうか。そこで、『看護学テキストNiCE老年看護学概論(改訂第4版)』(南江堂、2023)を編集された千葉大学の正木治恵先生に、看護基礎教育において老年看護学を学ぶ意義や重要な点、そして本書に込めた考えや読者へのメッセージを寄せていただきました。(NurSHARE編集部)

昨今、高齢者ケアほど社会的関心が高い領域はないだろう。個人の問題から地域社会の問題、そして国家政策上の問題として取り扱われ、さまざまな課題が多様な人々によって論じられている。高齢化率30%というまさに日本が迎えている超高齢社会は、既存の枠組みを超えていく、あるいは超えざるを得ない閾値に達している。世界中がこの課題への対策を模索している現在、超高齢社会の先頭を走る日本の高齢者施策やケアは、世界中から関心の的になっている。このような時代にあって看護学を専門とする者は、高齢社会のケアの担い手としてその力量が問われると共に、そのケアの担い手となる若者を育てていく使命を持つ。

現代の若者に「老いを生きる」対象の理解は可能か?

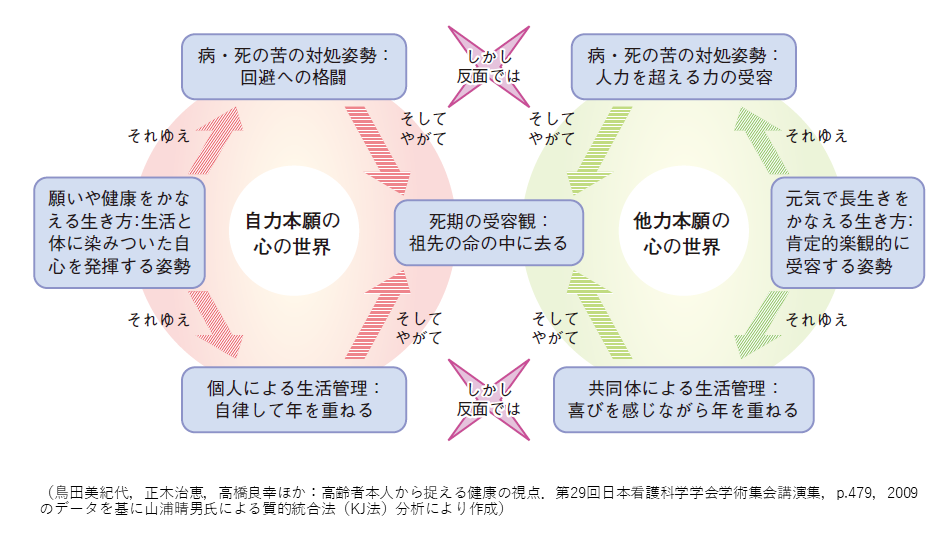

社会構造や価値観の変化に伴い核家族化が進み、現代の若者は高齢者と接する機会が少なく、暮らしの中で日々の声を聴く機会がない。そのため、高齢者をステレオタイプに捉えがちになる。ステレオタイプ(固定観念)には、自分では何もできなくなる人という否定的なイメージの一方で、穏やかな人、敬われるべき人という肯定的なイメージもある。しかし実際はそのような画一的な像ではない。そこには65歳から115歳まで多様な高齢者像が存在するのである。老化という身体面への影響は少なからず避けられないものであるが、それは年齢に応じて一様ではなく、その経過も異なる。高齢者は長年の人生が凝集されその人らしさが形作られた存在である。そのため、からだや暮らしにも、それぞれの人によって異なった老いの現れ方があり、多様性や個別性が現れている。また、高齢者個々の視点から老年期をみると、1年未満であることもあれば50年以上になることもあるなど、老いの現れ方は本人ですら予測しづらい事象である。このように、「老いを生きる」対象の理解は、表層的な捉え方を見直すことから始まる。

老年看護学の学習を経て、臨地実習に飛び出した学生は、宇宙人のように思えた認知症の高齢者の方が、実習期間を通してズシリと重みをもつ存在として認識されるような体験をする。そこでは、認知症の高齢者一般の捉え方から、喜怒哀楽を表現し、得てして若造である自分さえも気遣ってくれることに気付くのである。すなわち、「老い」に対する固定観念から自由になり、目の前にいる高齢者にかかわることを通してケアの専門家として理解を深める。教科書を用いた机上の学習と、高齢者の生の反応にその時その場で接する体験学習を通して、「老いを生きる」対象を真実性を持って理解できるのである。

[正木治恵:老いを生きることの意味.NiCE老年看護学概論(正木治恵,真田弘美編),改訂第4版,p.16,南江堂,2023より引用]

高齢者の尊厳あるケアとは?

老年期とは、老化の諸相が顕著に現れ、死で閉じられる人生の最終ステージであり、その過程で多様な様相が現れる。元気な高齢者として活発に活動している時期もあれば、老年症候群や疾病を患い、自分の思うような日常生活を送れない時期もある。人間は、年齢を重ねていくにつれ衰え、いずれは他者のケアを受ける状態になる。それは正常な身体の変化であり、自然の摂理ともいえる。ただ、老年看護学を学ぶ若い人たちにとって、「老い」のプロセスとそれを自覚する高齢者を一人称で理解することは困難なことであろう。

では、どのように、ケアの担い手となる若者に、高齢者ケアを伝えるのか。高齢者自身は物言わぬ場合も多い。それゆえ、ケアの担い手としては、高齢者が置かれている状況に敏感であらねばならない。

高齢者の尊厳あるケアとはどういうものなのか。

「恥ずかしい思いをさせないこと、プライドを傷つけないこと」

簡単なことかもしれない。しかし、簡単ではない現実がそこにある。

むしろ学生の方が臨地実習の中でこのことに敏感に反応しているともいえよう。ただ、そのような人として全うな感覚は、時に状況に流されやすく、様々な優先事項が先行する中で、失ってしまう可能性がある。学生が自然に持つ「人として恥ずかしい思いをさせたくない、プライドを傷つけたくない」という思いを尊重し、それを実現できる看護方法を身につけてほしい。そのためには理論的基盤を持ってその重要性を理解しておくことが重要になる。

「いかなる身体条件、生活条件にあっても人間的に生きることができる、それはケアによって」。老年看護学はその信念を育て、それを実践する具体的な看護方法を提示するものである。

[正木治恵:対象特性.NiCE老年看護学概論(正木治恵,真田弘美編),改訂第4版,p.153,南江堂,2023より引用]

人間学が基盤となる老年看護学テキスト

人間としての晩年期を豊かに生きるとはどういうことなのか、そこには看護の対象としての人間理解が根底にあらねばならない。そのため『NiCE老年看護学概論』では、老年看護に活用できる理論・概念を豊富に示した。サクセスフルエイジングやライフストーリーなど高齢者ケアに多く用いられている概念もあれば、セルフケア、コンフォート、レジリエンス、スピリチュアリティなど、幅広い対象に用いられている概念も取り上げている。

理論や概念は、看護現象への多様な見方を提示し、未経験であったり説明しにくい現象について根拠だった説明を可能にする。理論や概念を参照して看護実践の意味を探究することを通して、看護現象固有の価値を認識できたり、改善に向かう新たな気づきを得ることができる。本章の執筆者たちは、提示する理論や概念がいかに高齢者ケアに適用可能かについて探究を重ねた人たちである。別章には、最近注目されているリロケーションダメージやACPについても取り上げた。高齢者像が多様となり、かつそれに応じて支援を多様に検討していくために、これらの理論・概念は欠かせない。

本書では、高齢者が個性的に豊かな生を創造していく存在であることを信じ、それを実現していくための支援の根幹として、以下2つの目標を提示した。

• 目標1)豊かな生の創出・支援

• 目標2)生かし生かされる地域づくり

その2つの目標について簡単に紹介する。

1)豊かな生の創出・支援

豊かな生とは、老いをどのように生きるかにかかわり、その個人のみに帰するのではなく、周囲との関係性の中で実現するものであると捉えている。そこには、それまでの人生の中でその人が心を傾けてきたことが、変化する社会環境や関係する人々との相互作用の中で増幅しているかもしれない。この人はこれまでの人生の中でどんなことに心を傾けてきたのだろうか、今ここで何に関心を向けているのだろうか、何を大切にしたいと思っているのだろうか、その問いを持ちながら関わるプロセス自体に、豊かな生の創出・支援のヒントがある。

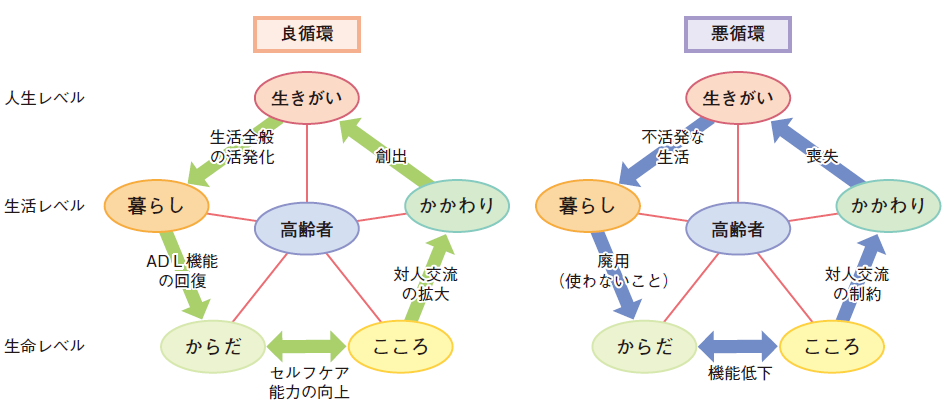

老いのプロセスに沿いながら、豊かな生を創出するために必要な支援として、以下を含めた。

• ADL機能を維持・回復すること

• セルフケア能力を高めて健康の維持・増進を図ること

• 健康上の問題を予測し予防すること

• 対人関係・社会交流を創り出すこと

• 死の瞬間まで生命の尊厳と安楽を維持すること

本書の支援内容を提示する項では、多くの老人看護専門看護師が執筆している。彼らは老年看護の奥深さに魅かれ、現場の質を高めるために何が必要か、日々考えながら高齢者のケアに携わっている。その点で本書には、「概論」といえども臨床のエキスパートならではの実践的な知識・技術が豊富に盛り込まれている。そこには、老年看護学の本質を実際の看護実践例の中に見いだしてほしいという、先輩看護師から後輩看護師への期待が込められている。

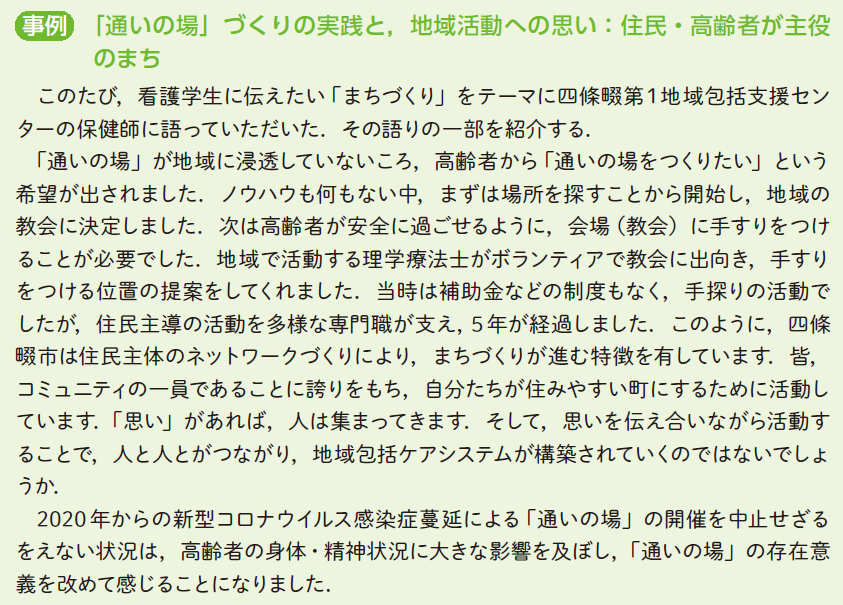

2)生かし生かされる地域づくり

65歳以上の高齢者が総人口の3分の1を占める時代が迫っている。既存の社会システムでは太刀打ちできず、その結果多くの人々の安寧が阻害されてくるのではないかと危惧する。日本政府は、地域包括ケアシステムを提唱した。それは医療・介護と生活・住まいが一体的に提供される連携・統合システムである。そこには、高齢者自身の力である自助に、近隣住民間の支えあいである互助を、共助と公助によって支えることが示されている。本書が初版より提示してきた「生かし生かされる地域づくり」という目標は、看護基礎教育課程が地域包括ケアシステムを前提とした看護へと方向性を転換しようとしている、その先駆けとなった。

ケアされる者とケアする者という2者構造は早晩限界となり、誰もがケアしケアされる相互関係を築ける社会が必須となると考えている。このケアの社会化を推進するためには、高齢者は受け身の存在にとどまらない、かつとどまらせてはいけない。身体の衰退が顕著になろうとも、ケアの本質からは、その人自身が自分を含め他者あるいは何かをケアすることができるのである。多様な人々によって形作られる地域を、互いを生かし互いに生かされていく地域としていくために、本書ではその理念と、実現に向け看護ができる方略を、高齢者が主体となれる実践例と共に示した。

おわりに

21世紀はケアの時代と言われる。

本テキストが、人生の究極的意味としての「老い」について、ケアを担う立場から思索する機会を提供できれば幸いである。

」サムネイル2(画像小)_1655700691661.png)

」サムネイル2(画像小)_1655700691661.png)