看護は人々の健康課題と関わるため、「健康」は看護学の重要な概念の一つです。しかし健康は様々な要素を包含していて、簡単なようで理解が難しい言葉です。今回は、健康と健康課題、そして健康課題と看護の提供スタイルとの関係についての話です。『看護学への招待』(ライフサポート社・2015年)の第1部7章をもとに、修正・加筆をしています。

健康の捉え方

看護は、人々が健康にまつわる課題を持った時、あるいは健康課題を回避しようとする時にかかわります。私たちは健康という言葉を当たり前に使っていますが、実は健康は形として見えるものではなく、非常に抽象的な概念です。「健」は高く堂々と立つ、「康」は固い芯が張っているもみ1)という語源からみると、しっかりと凛と立っている様が目に浮かびます。

しかし新聞の健康欄を見ると、たいてい病気のことが書かれています。マスメディアが取り上げる健康情報は、病気の解説や病気の予防の話が多いのです。健康と病気は対極にあるのか、疾病-健康連続体か、病気は健康の下位概念か等々、健康は様々に論議されてきましたし、これからもされるでしょう。

世界保健機関(WHO)の健康の定義

WHO(World Health Organization) 憲章の前文 (1948)では、健康を “Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity” 「健康は身体的・精神的・社会的に完全に良好な状態であり、たんに病気あるいは虚弱でないことではない」と定義しています。病気や虚弱の有無という軸と、精神的・社会的な状態の良し悪しという軸を立てると、2軸共に最高の時を「健康」ということになります。1999年にこの前文を“Health is a dynamic state of complete physical, mental, spiritual and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity”「健康とは身体的・精神的・霊的・社会的に完全に良好な動的状態であり、たんに病気あるいは虚弱でないことではない」とする改定案が出されました。恒常性の維持と同様に、ある一定の幅での動的な状態を指すことと、価値観や存在を意義付ける「スピリチュアリティ」という概念が新たに加わっています。スピリチュアリティという概念には宗教や信仰も含まれますが、それだけではなく、その人が何を大切に生きているか、その大切なことを守っていられる状態なのか、を意味すると考えられます。しかしこの案は承認されていませんので、現在世界中に流布しているWHOの健康の定義は1948年のものです。

WHOの定義では、身体のみならず精神的、社会的な側面も含むこと、その諸側面か完璧な状態であることとなっています。この定義を額面通りに受け取ると、健康な人っているんだろうかと疑問が湧きます。五体満足で病気もないけれど不平不満だらけで、怒りに満ちて、あるいは鬱々として、あるいは希望を失って暮らしている人々は、健康とは言えないと思います。ここは WHO の定義に同意するところですが、病気や障害があっても、その人らしく生き生きと暮らしている人々は健康にはなれないと考えていいのでしょうか。

疾病・疾患(disease)と病気(illness)

ここで、病気(illness)と疾病あるいは疾患(disease)という似た言葉について、整理したいと思います。病気も疾病も国語辞典で引けば同じ意味ですが、医学では医学的診断がつくものを疾病または疾患と呼びます。しかし一般社会では、疾患や疾病という語はあまり使われませんね。診断がついてもついていなくても、具合が悪ければ病気と言いますね。

疾病・疾患は客観的な判断に基づくもの、病気は主観的な感覚に基づくものというニュアンスを持っています*。 医療者が客観的にみる疾病・疾病の有無と、本人が感じる病気の有無は、時に食い違います。疾患・疾患があってもコントロールできていて病気ではないと主張する人もいますし、疾患・疾病が見つからなくても病気だと主張する人もいるのです。看護においては、両方を考慮すべきと考えています2)。

精神的・社会的に良好とは

健康を考える時、心身の疾患・疾病や病気のほかに、もう1つ大事なのは精神的・社会的に良好であるということです。これはその人自身が自分の有り様に満足しているかどうかではないかと考えています。自分の価値観に沿って生き生きと暮らせているのを満足感が高い、価値観とずれのある生活を満足感が低いとする軸です。健康の下位概念として大事な点だと考えています2)。

診断がついていて、それを適切に自覚していて、かつ自分の価値観に沿った生活を全うできている人々は、疾患/病気はあっても健康的だと思うのです。 診断がついた疾患により、自分の価値観や社会的役割が崩れて混乱している人々が、新しい価値観を見つけ、身体の能力にあった生活を再構築できた時は、健康を回復したと言っても良いのではないでしょうか。

Quality of Life(QOL)

健康について論じるとき、よく使われる言葉に、QOL があります。疾病を治療することのみが望ましいのではなく、本人の満足がいくように生活の質が保たれることが大事だという考えです。例えば生存の長さより、命ある時の人生の質(QOL)を選ぶので、延命治療はしないという選択がされます。慢性疾患と共に生きる際に、なるべくQOLを高める工夫をします。例えば腹圧性の尿失禁で家にひきこもっていた人が、尿取りパッドの使い方を知って外出できるようになったら、QOLが上がったと言います。QOLは評価尺度が開発されており、測定が可能です。

ニーズ論

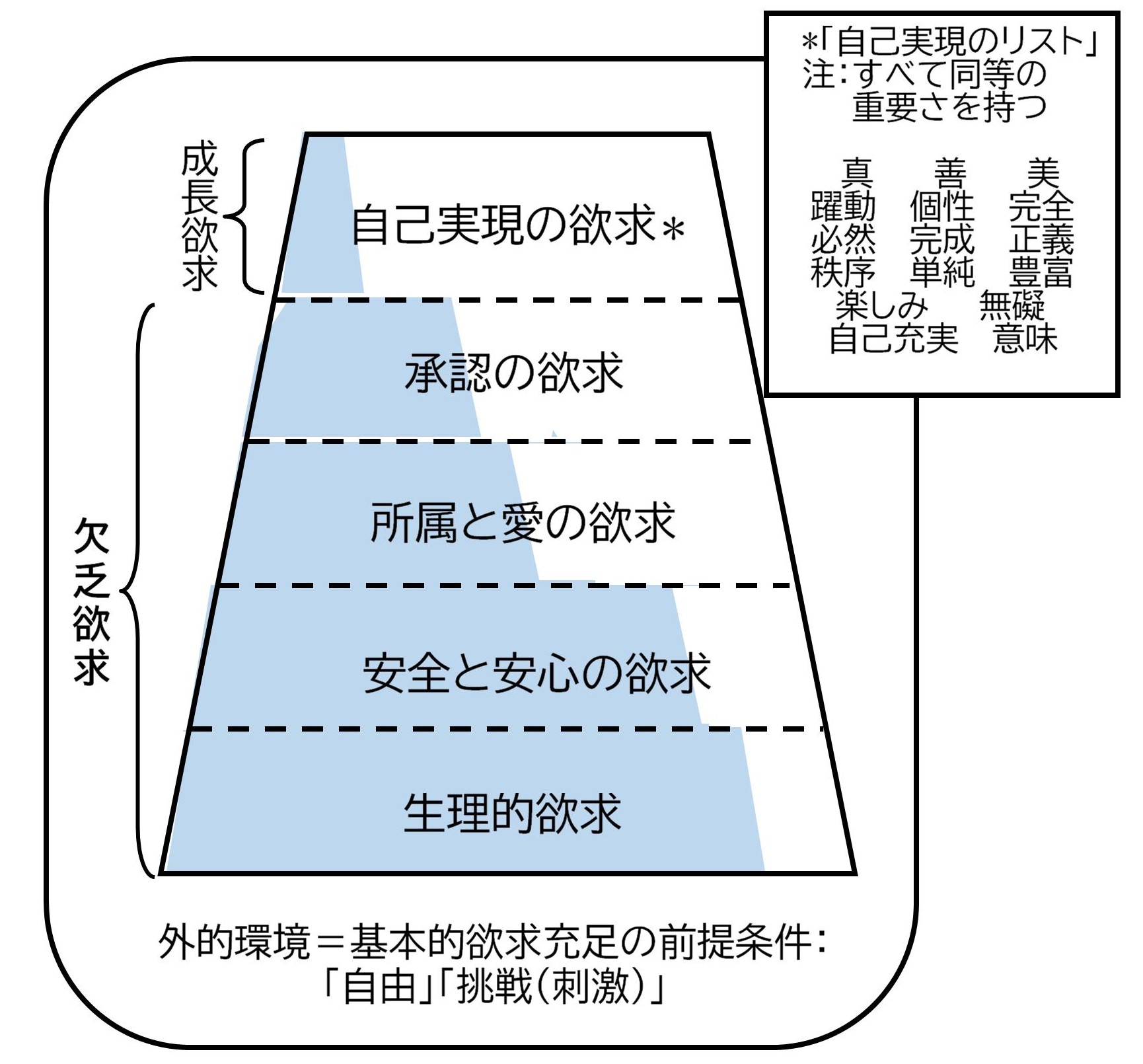

ニーズ論から健康を捉えることもできます。マズロー(Maslow A)は人間の基本的欲求を、生理的欲求、安全と安心の欲求、所属と愛の欲求、承認(自尊心・他者による尊敬)の欲求、自己実現の欲求の5つに分類しました3)。そしてこれらの基本的欲求の前提となる外的環境として、自由・正義・秩序と挑戦を挙げています。さらに生理的欲求は 85%、安全と安心の欲求は 70%、所属と愛の欲求は 50%、承認の欲求は 40%、自己実現の欲求は 10%程度充足されているのが、普通の人間ではないかと述べています。つまり生理的欲求が 100%満たされてから次のニーズを充足させるのではなく、5つ全ての欲求が同時に存在しているのです3) 4)(図1)。

看護は、すべてのニーズの充足度を推測しながら、ケアを考えることになります。生理的欲求を疾患の有無の側面とみるならば、安全と安心の欲求、所属と愛の欲求、承認の欲求、自己実現の欲求は、精神的、社会的、霊的側面に対応するものと考えられます。

健康については、いろいろな考え方があり、今後も論議されていくと思います。自分なりの健康の解釈を学生時代に一度整理しておくと良いと思います。

社会の健康状態:公衆衛生の指標

個人や人々の暮らす地域単位での健康について測定し、得られた状態は、健康度または健康状態という用語が使われます。健康状態の背景にある衛生状況について、個人に関して個人衛生、社会に関しては公衆衛生という用語が使われます。

WHOは健康づくりの前提条件として、①平和、②住居、③教育、④食糧、⑤収入、⑥安定した環境、⑦持続可能な資源をあげています5)。その人の、またその地域の健康度は、衛生状態、疾患の有無だけではなく、その背景にある様々な社会的要因によって決まってきます。人々の健康状態や健康課題は、その社会全体のなかで捉える必要があり、個人の健康状態は社会と切り離されているのではない、という考え方が定着しています。

平均余命、乳児死亡率、主要死因

健康状態を測る指標はたくさんありますが、その地域の衛生状態、栄養状態を良く反映する指標は、平均余命 (その年生まれた子どもが何歳まで生きると予測されるか)と乳児死亡率(その年生まれた子ども1,000人が生後1年までに何人死亡したか)です。平均余命が長く、乳児死亡率が低いほど、その社会の衛生状態は良いと判断されます。

清潔な飲用水が手に入るかどうかで考えてみると、病原体がいる水を飲み水にしている地域では、水を介した感染症の発生が多くなります。上水と下水が区分されているか、上水道がどの程度普及しているかは、公衆衛生上の大きなポイントです。栄養状態が悪ければ発育不全が起こり、体力がなければ様々な疾患で命を落とします。どんな疾患で死亡しているかという主要死因も健康状態の重要な指標です。

健康転換

栄養状態や衛生状態の背景には、食糧があるか、何を食べ、どうしたら丈夫な体を作り、疾患を予防できるかの知識があるかどうかもかかわってきます。食料を購入できる経済力は国民総生産などの経済指標でみることができ、教育の状況は識字率、または義務教育年限と就学率から推し量ることができます。

貧困は栄養状態に影響し、衛生環境の整備や医療システムの整備、教育システムの整備にお金を回せず、知識が普及しません。経済状況が良く、識字率が高いほど、衛生状況は良く、健康度は高くなります。こうした社会的背景と主な疾患から健康状況を捉える見方が「健康転換(health transition)」という概念です。その社会において、どういう疾患が多いかを表す「疾病構造」という用語がありますが、背景となる社会状況から疾病構造の変化が生じることを含めた考え方が健康転換です6)。

健康転換は1相から3相に分類され、第1相の主たる疾病は感染症で、経済状況が悪く、衛生状態も良くない状況です。第2相の主たる疾病は慢性疾患です。経済状況が上向きで栄養が良くなり、衛生状態が良くなり、感染症がコントロールできるようになっている状況です。第3相は高齢人口が増加し、高齢者の退行性疾患が主な健康課題で、経済も教育も衛生状態も高いレベルなのですが、栄養過多や身体機能を使わない生活になっていることが、新たな課題になっている状況です。

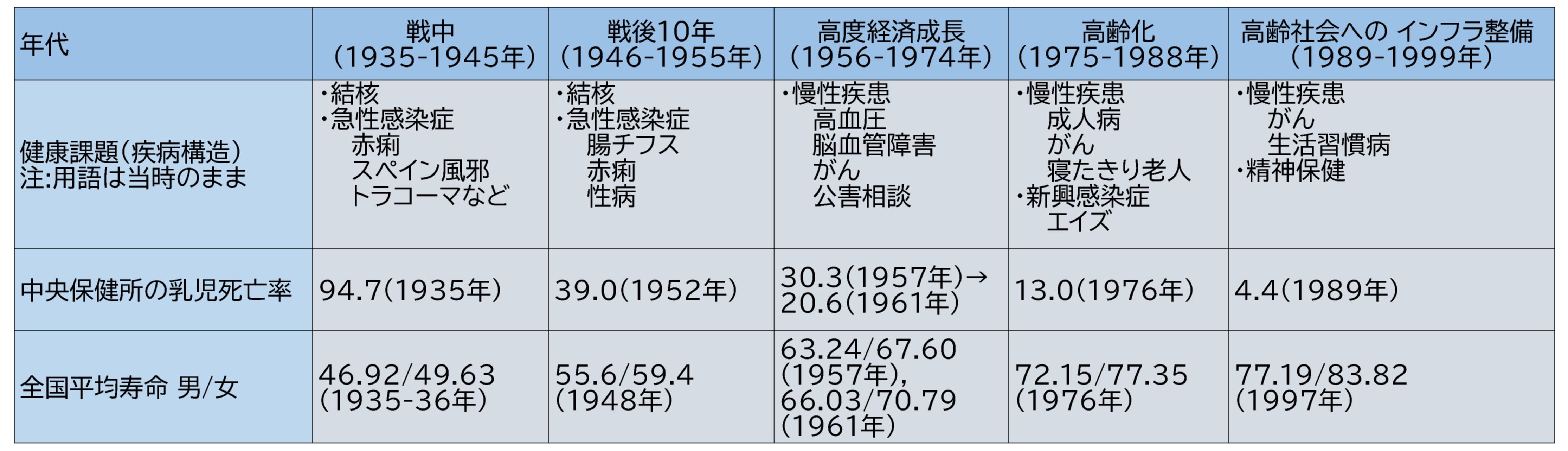

日本の都市型保健所の第1号である中央保健所での、1935年から1999年までの保健師の活動を分析した結果、健康課題によって時代を区分することができ、健康転換第1相から第3相へ移行してきた様子が読み取れました(表1)7)。今日の日本は、世界で最も乳児死亡率が低い国の1つであり、高齢化率は上昇が続いています。2000年代に入って、世界が経験していない次なる健康転換相に移行しているかもしれません。

<後編へ続く>

引用文献

1)藤堂明保:漢字語源辞典,学燈社,1967

2)菱沼典子:看護学における「健康」の概念.聖路加看護大学紀要19:56-63,1993

3)Maslow A著,小口忠彦監訳:人間性の心理学,p.100-111,産業能率大学出版部,1971

4)廣瀬清人,菱沼典子,印東桂子:マズローの基本的欲求の階層図への原点からの新解釈,聖路加看護大学紀要35,p.28-36,2009

5)WHO:オタワ憲章,Ottawa charter for health promotion,1986,〔 http://www.who.int/healthpromotion/conferences/previous/ottawa/en/〕(最終確認2024年11月6日)

6)ブライアント JH:公衆衛生と経済発展―歴史的展望,埼玉公衆衛生世界サミット, WHO/ 埼玉県,1991

7)菱沼典子,成瀬和子,酒井禎子他:日本の都市型保健所における保健活動の変遷―1935年から1999 年までの東京都中央区の活動,聖路加看護大学紀要28,p.1-17,2002