<前編はこちら>

健康転換相と看護活動モデル

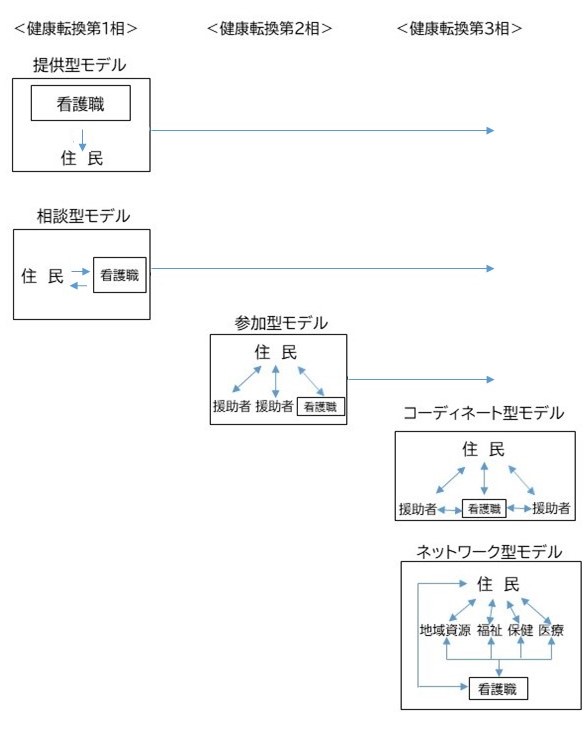

中央保健所の活動に加え、諸外国の健康指標を並べて検討した結果、健康転換の各相に連動して、看護職の活動の仕方が変化していたことがわかりました(図3)1) 2)。これらを看護活動モデルとして5つ抽出できました。

健康転換第1相は感染症が多く、社会は戦後の混乱期で、栄養も清潔な環境も保障されていない状況でした。感染症の蔓延を防ぐことが大きな目的で、看護職が健康問題を見つけ、必要な処理をし、対処方法を教える活動が主で、これを「提供型モデル」と名付けました。

健康転換第2相では、慢性疾患の予防や早期発見、慢性疾患を持った人の生活の工夫が課題となり、個人の健康管理が重要になってきます。 看護職が一方的に情報を提供するのではなく、市民と相談するという活動が出てきました。これを「相談型モデル」としました。また公害による健康被害や障害者支援などには、看護職が援助者の 1 人として活動する「参加型モデル」もとられていました。

健康転換第3相では、直接援助にかかわりながら、個々の市民を取り巻く多くの援助者をつなげる役割を看護職が持つ「コーディネート型モデル」が出てきました。高齢者の生活の保障には、医療・保健・福祉が連携して一元化したサービスを享受できることが求められます。また、医療・保健・福祉およびボランティア等の地域資源をつなげて、連携して支援体制をつくることが看護職の役割となっており、これは「ネットワーク型モデル」と名付けました。

健康転換に連動して看護活動モデルは変化しますが、第1相から第3相への方向性はあるものの、どの時期でも様々な疾病が同時に発生しています。COVID-19が示したように、第3相以降でも新興感染症が課題になりますから、看護職は、疾病の性質に対応して看護活動モデルを使い分けていかなければなりません。個々の健康問題に対応するのにふさわしいモデルを選択し、使いこなす能力が看護職には求められます。

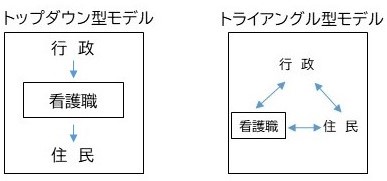

以上の看護活動モデルは、個人や家族単位の健康課題への取り組み方ですが、行政のシステム構築や健康管理業務における看護活動もあります。これには、2つのモデルが抽出できました。一つは看護職が保健活動の企画に入っておらず、決定された保健活動の実施者でしかない「トップダウン型モデル」です。もう1つは1人で生活が困難な高齢者を支えるための活動からでたモデルで、住民と看護職、行政の3者がお互いに連携して健康転換第3相の高齢社会住民全体のニーズに対応する「トライアングル型モデル」です。これからの地域包括ケアの時代には、看護職が住民のパートナーとなり、調査・企画能力も持つトライアングル型モデルが推奨されると考えます(図4)。

人々の健康を守る看護

社会的要因を背後に持つ健康ですから、個々人の努力で健康を保つのみならず、社会がその住民の健康を保てる仕組みを作ることが欠かせません。これを 「ヘルス・プロモーション」と呼びます。ヘルス・プロモーションは健康増進という意味の一般用語ですが、WHOオタワ憲章では、単なる健康増進ではなく、社会が住民の健康を保てる仕組みを作るという固有の意味で用いられています。皆さんが住んでいる町でも、健康都市宣言などを出しているかもしれません。どんなヘルス・プロモーションの具体策がとられているか、健康都市宣言はWHOとどんなふうにつながっているのかを調べてみるといいでしょう。

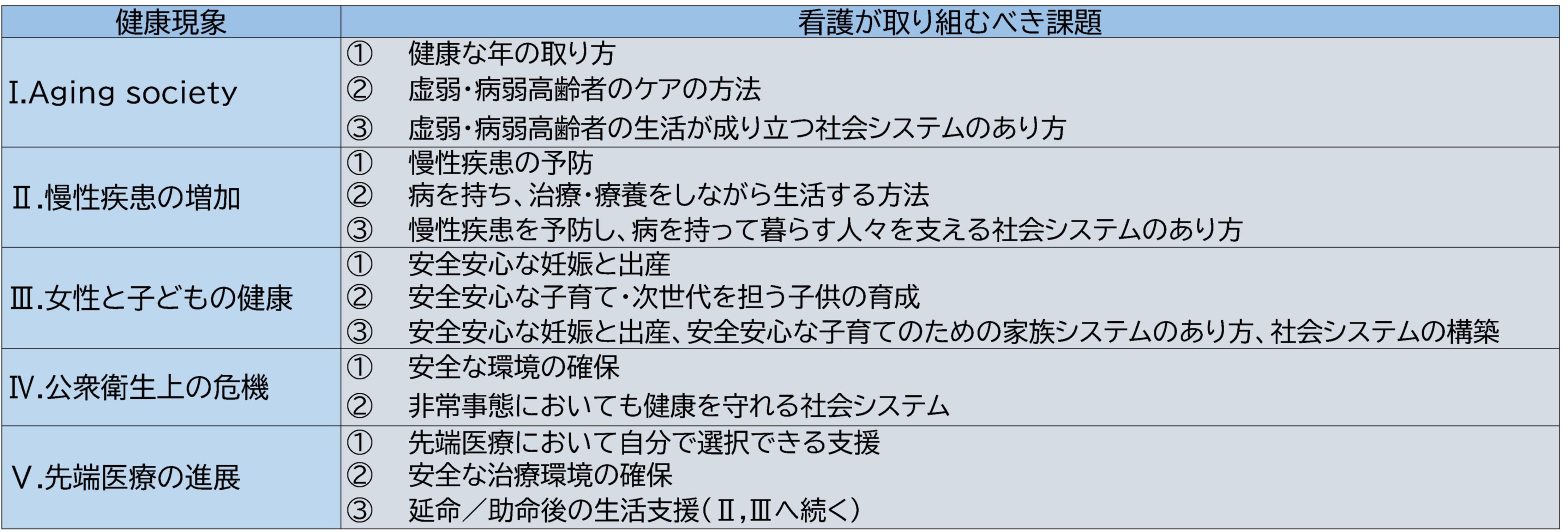

看護は、あらゆる健康レベルの人々、あらゆる成長発達段階の人々を相手にします。つまり、全世界の人々誰もを相手にすることになりますね。日本のみならず、世界の健康課題(表2)にも、目を向けて欲しいです。戦争や紛争地域では、健康の前提が崩れています。健康を守る仕事をする者として、戦争を起こしてはいけないと主張してください。第二次世界大戦において、多くの従軍看護師が戦地に行きました。私自身も戦争は知らない世代ですが、藤岡陽子さんの『晴れたらいいね』(光文社文庫・2017年)を読んで、圧倒されました。戦争はいけない、子・孫を戦地に送るわけにはいかない、後輩の看護師たちを戦場に送るわけにはいきません。

さて、話を戻しましょう。個人の健康レベルは、疾病の予防・健康の増進を目指すレベル、慢性疾患を持ちながら暮らすレベル、生命維持のために医療による補完あるいは代行の必要があるレベル、死が予測できるレベルに分類されることが多いです。生から死までを疾患や病態の重症度と関連させた見方です。

成長発達からみると、新生児(生後4週まで)、乳児(1年まで)、幼児 (満1歳から小学校入学まで)、学童(小学生)、思春期(性的成熟の時期、年齢で区切るのは難しい)、成人期、老年期に区分されます。これは誕生から死までの人の一生の軸です。看護職は、1人の人に対して、成長発達段階による誰にでもある健康課題と、健康レベルによる健康課題の両方をセットにして把握する力が求められます。そして、健康課題によって、その提供モデルを使うかを判断し、実際に活動することが求められます。

引用文献

1)菱沼典子,田代順子,森明子他:日本の都市型保健所における看護活動モデルプライマリヘルスケアの視点から.聖路加看護学会誌6(1):44-49,2002

2)菱沼典子,田代順子,成瀬和子他:健康転換各相に対応した看護活動モデルの検討と開発.聖路加看護学会誌9(1):67-75,2005

_1647426327768.png)

_1701994343947.png)