はじめに

京都橘大学看護学部看護学科では、実習記録のデジタル化に向けた前段階として、学内シミュレーション演習において、臨地実習の学びを支援するシステム(オンラインプラットフォーム)であるF.CESS nurseを導入しました。その後、訪問看護実習にも導入したため、その経緯と運用の実際を紹介したいと思います。

1.学内シミュレーション演習でユーザビリティを確認

いきなり実習記録をデジタル化するのではなく、使用するプラットフォームのユーザビリティを確認することはとても重要です。実際に臨床現場で使用する前に、学生が使いこなすことが可能か、教員の管理機能は十分か、起きうるトラブルとその対処法について検討しておくことで、安全でスムースな導入が可能となります。

本学では学内シミュレーション演習として、「健康回復看護学演習Ⅲ」という科目があります。看護学科3年生前期で履修する必修科目であり、カリキュラムポリシーは“医療ニーズの高い人々に対して看護を実践する能力を養う”です。領域は、急性期、慢性期、終末期のほかに小児看護、精神看護が含まれた領域横断的な科目になります。この科目の急性期、慢性期シミュレーション演習で演習記録のデジタル化を試みました。

演習記録のデジタル化として、F.CESS nurseを導入してみた結果、学生はF.CESS nurseの操作方法はすぐにマスターし、大きな問題はありませんでした。一方で、使用するデバイスやOSによってうまく表示できないこともあり、業者とやり取りをしながら改善する必要がありました。使用した学生からは、「きれいに書けるため整理しやすい」「慣れたら早く仕上げることができる」と肯定的な意見が多く挙がっていました。

また、担当していない学科教員もF.CESS nurseを使用している演習を見学に来るなど、実習記録における導入前に興味関心を持つことに繋がっていたと思います。

なお、本科目のシミュレーション演習の内容はNurSHARE記事『急性期から終末期まで一連の経過を通したシミュレーション教育の展開』で紹介しています。

2.訪問看護実習(生涯健やか看護学実習Ⅲ-1・2)に導入するまでの経緯

デジタル実習記録の導入にあたっては、F.CESS nurseのようなプラットフォームに加え、実習指導者が記録を閲覧するための実習施設用PCと、安定した接続のためのポケットWi-Fiをグループに1台ずつ確保しました。同時に実習担当教員への周知が必要でした。ここでは、F.CESS nurseの使用方法の理解も必要であったため、業者の説明会も含めて実施しました。さまざまな考え方があることから、デジタル実習記録の導入に疑問を持つ教員もいました。ここで、前段階の学内演習で使用していることが大きな説明材料になります。学内演習での使用状況や学生の反応を示すことでどの教員も使用のイメージをすることができました。

次のステップとして、実習施設へのオリエンテーションが必要となります。本学の訪問看護実習は20を超える施設で実習を展開しているため、すべての施設に各担当教員が説明に回りました。施設からは、使用方法に加えて個人情報保護の観点での質問が多くありました。個人情報保護については、記録に記載する内容のルールや学生のリテラシーの状況に加え、F.CESS nurseのセキュリティシステムについて説明しました。このような経過を経て、全ての施設で使用許可が取れたことから、運用開始となりました。

3.訪問看護実習における運用の実際

プラットフォームF.CESS nurseの機能

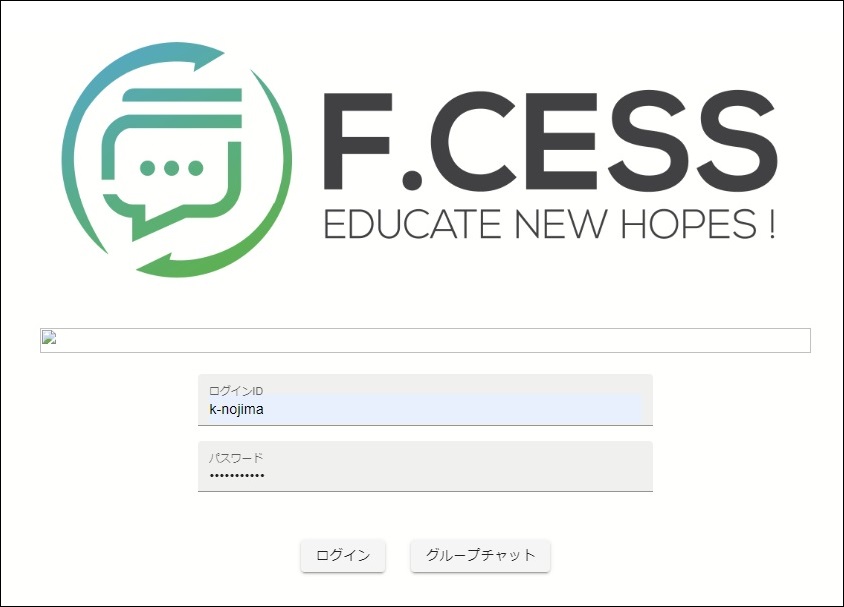

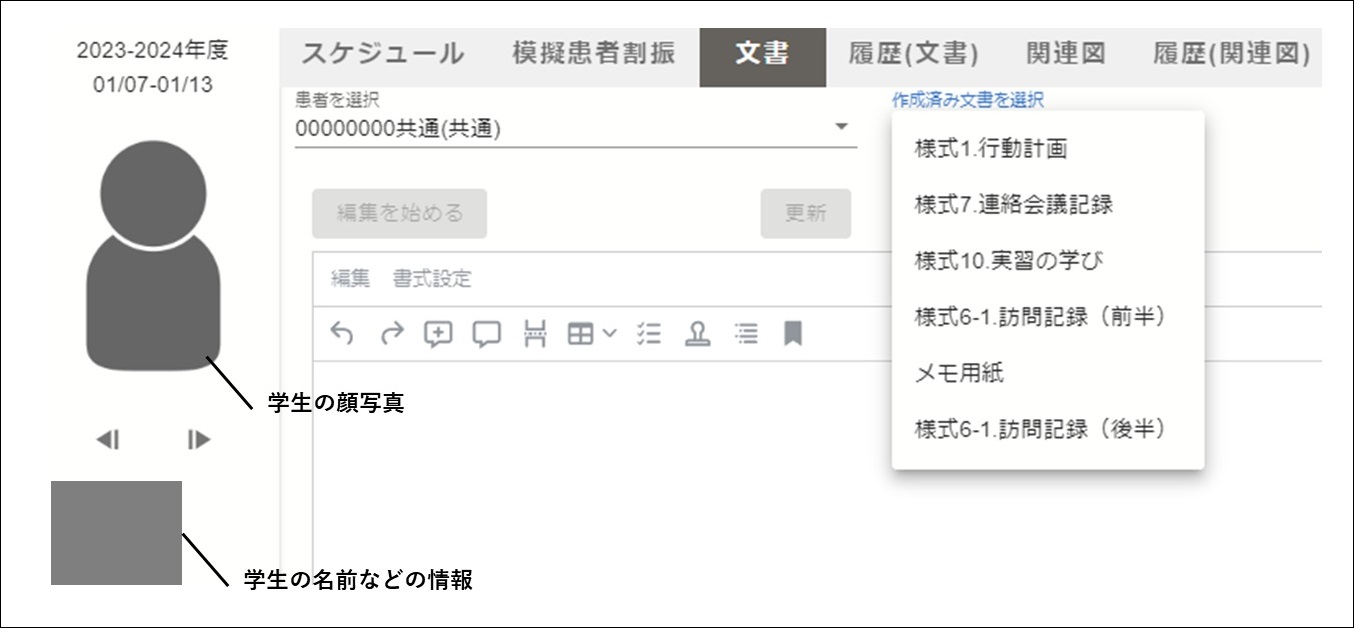

F.CESS nurseでは学生個人のIDとパスワードが設定され、そこからデジタル実習記録にアクセスできます。

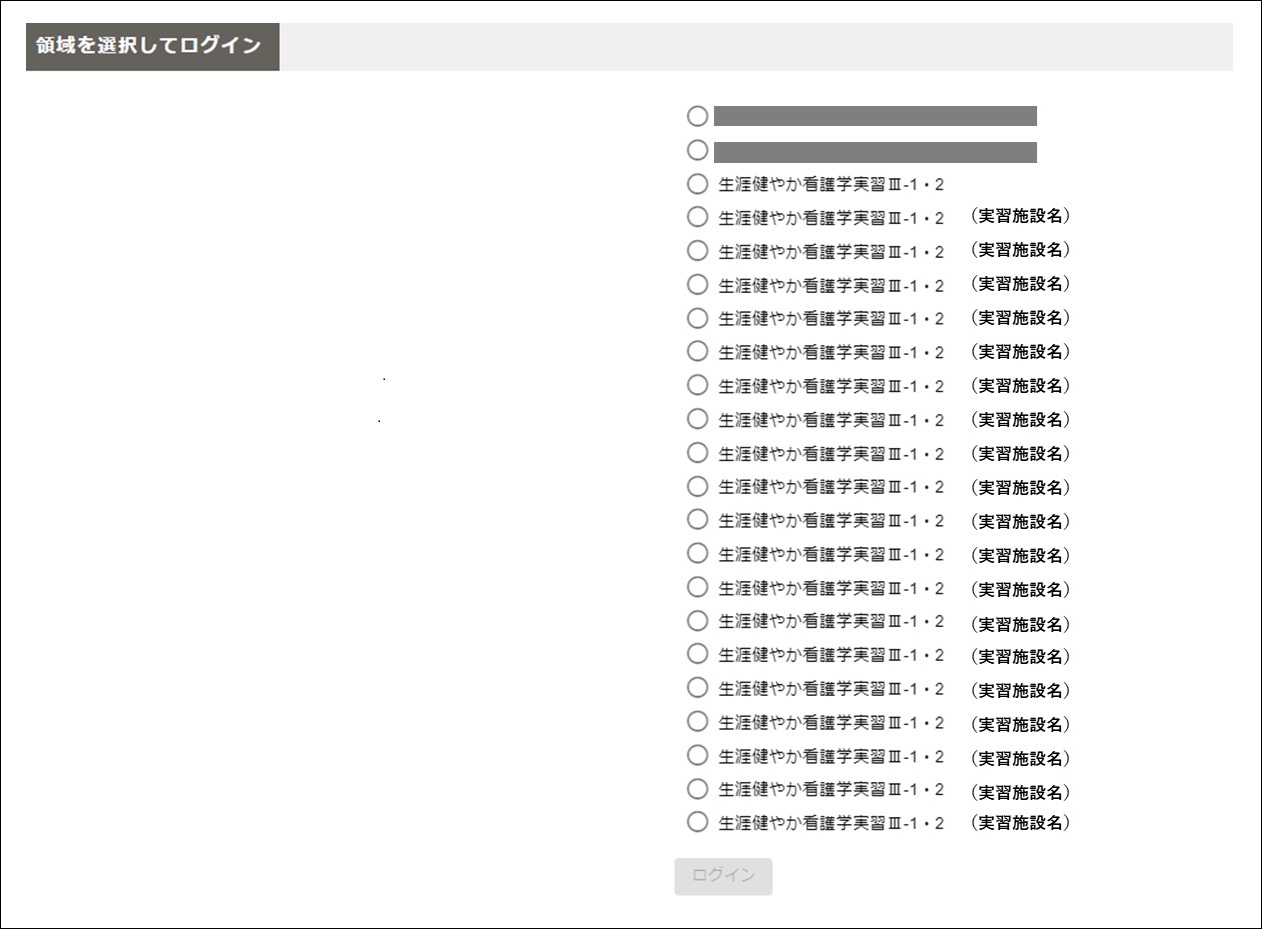

アクセスすると、領域選択のメニューとなり、ここから自分の実習先を選択します。以下の画面は教員用のインターフェイスであり、全ての学生の閲覧権限がありますが、学生は自分の実習先しか表示されません。

学生が自分の実習先を選択すると、自分の実習スケジュールのページが表示されます。ここから記録や閲覧したいクールの記録を選択します。

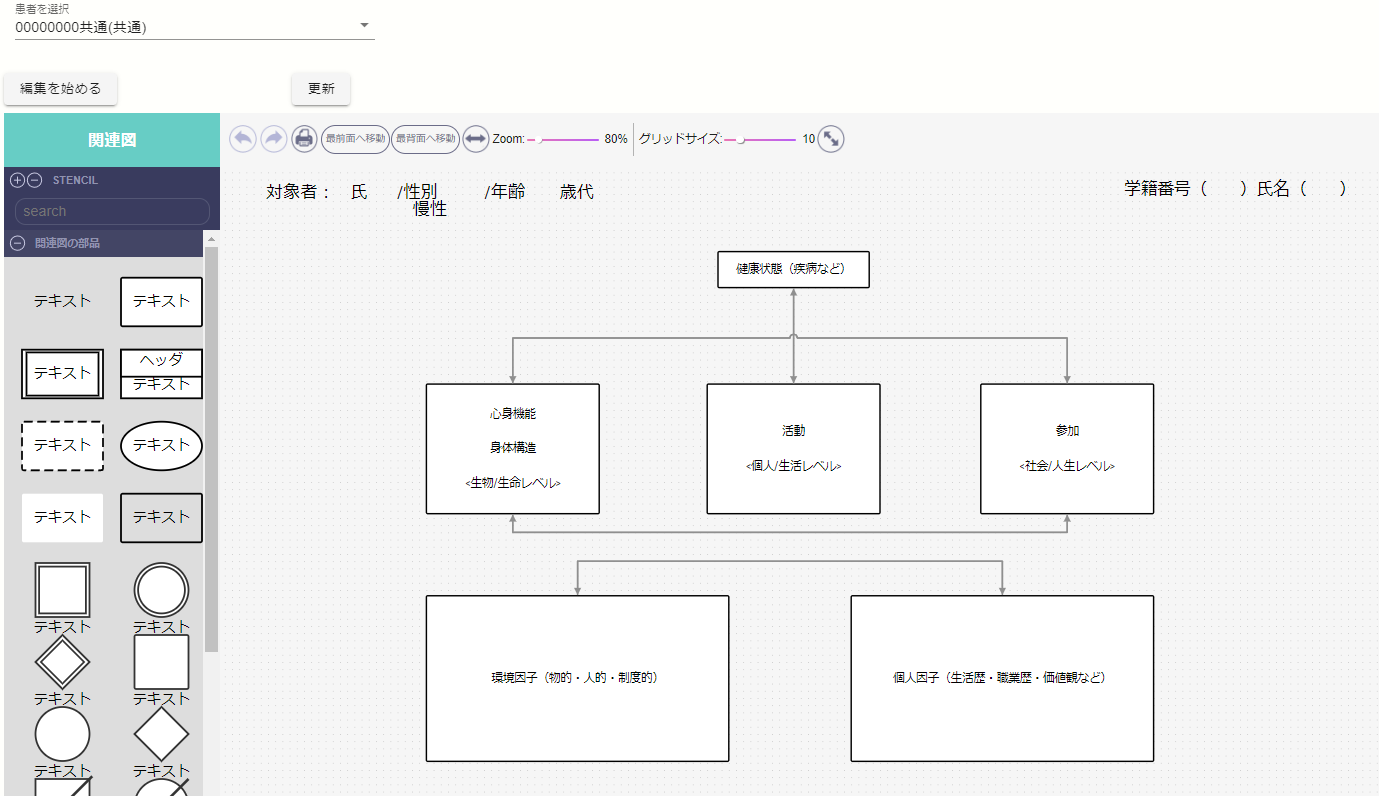

実習記録のページでは新規作成したい記録の様式(フォーマット)や作成した記録、過去の修正履歴を選ぶことが出来ます。本学の実習では、行動計画や訪問記録のような、もともと使用していた記録フォーマットをそのままデジタル化しました。また、本科目では対象の理解のためにICF(国際生活機能分類)を活用していたため、ICF生活機能モデルのフォーマットもデジタル化しました。このように、F.CESSでは任意の記録フォーマットを作成・登録することができるため、さまざまな領域に応じたデジタル実習記録を用意することができます。

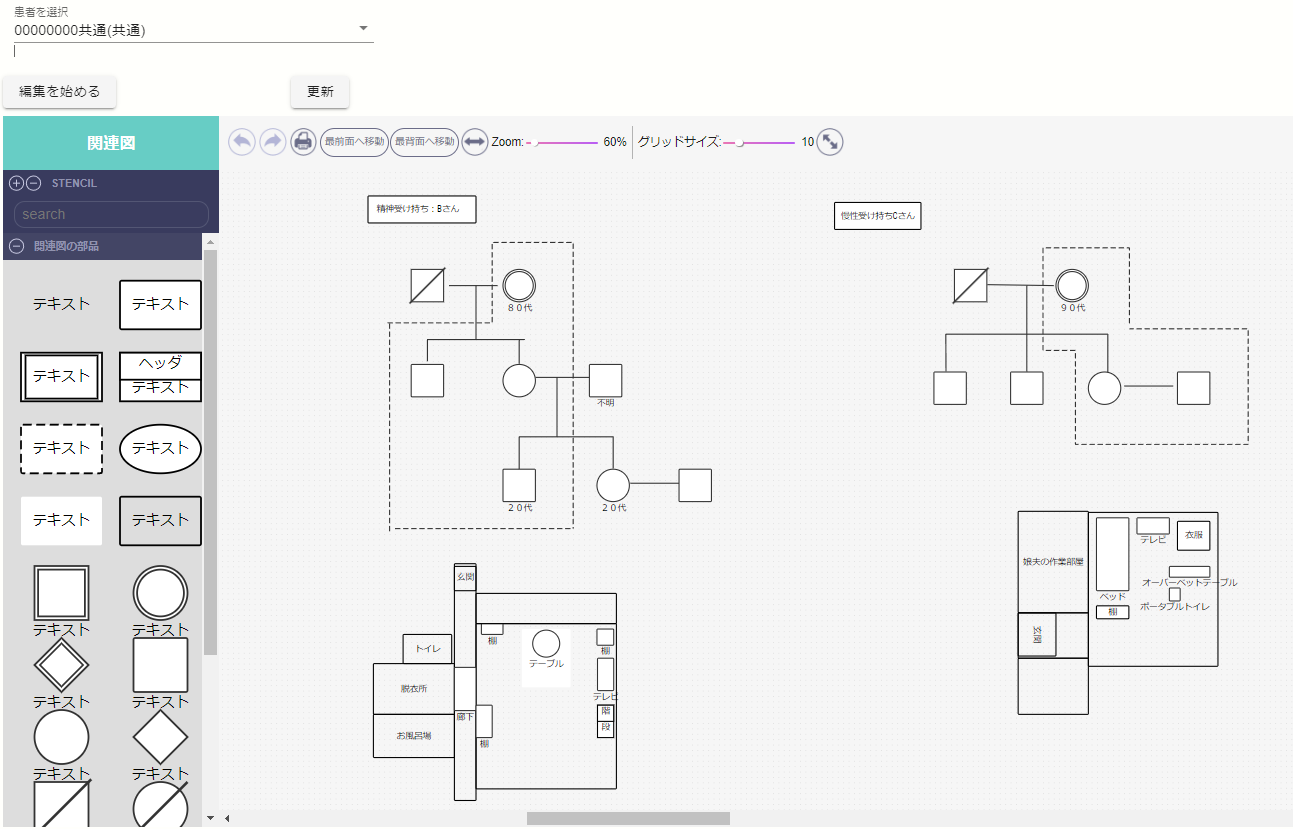

訪問看護実習用に大学として準備したフォーマットはICFの生活機能モデルでしたが、それ以外にも学生は実習に合わせてデジタル実習記録を活用していました。以下は、受け持ち利用者のジェノグラムや訪問する家庭の居宅見取り図をデジタル実習記録上で作成していた例です。より良い看護実践のために必要な情報を効率的にまとめていく様子が見られました。

4.運用の評価

教員の評価としては、導入して1年目であるため、デジタル実習記録を活用してから、全体の成績に大きな差が生じているかは判断できませんが、学生が書いてくる記録の量が増えていることが特徴的でした。それは、デジタル化によって実習の展開に合った記録が行えるようになり、いわゆる「後追い」の記録が減り、その日のうちに振り返りや次の日の計画に手を付けることが出来ていました。これは、毎日の実習に繋がりを持たすことができ、効果的な実習になる可能性があると考えています。

実習指導者の評価としては、記録が読みやすい、仕事の合間にいつでも簡単に見ることが出来るといった意見をもらっています。

学生の評価としては、「使い方に慣れたら、紙媒体の記録より短時間で記録が書けた」、「思いついたことをすぐに書くことができ、あとから構成しやすい」、「きれいに書くことが出来るので気持ちがいい」(原文ママ)などが挙がりました。

おわりに

現代の学生はデジタルネイティブであり、実習記録のような学習教材はデジタル化されていることが常識で、馴染み深いものです。そのため、学習効率が上がることは言うまでもなく、看護学実習への取り組みの姿勢も前向きになるといえます。

一方で、看護学生にとって演習記録や実習記録は学習ツールであることから、利便性や効率性のみならず、学習プロセスとしての視点も重要です。人間の記憶力や創造力については、デジタル媒体より紙媒体の方が、記憶の定着に有利であり、新しい思考や創造的な発想に対しても有効であることが明らかにされています1)。看護学生の学習プロセスにおいても重要な視点であるため、安易に完全デジタル化を掲げるのではなく、デジタル媒体と紙媒体をうまく使い分ける選択肢も念頭に置くことが重要だと思います。

1)Keita Umejima, Takuya Ibaraki, Takahiro Yamazaki, et al: Paper notebooks vs. mobile devices: Brain activation differences during memory retrieval.Frontiers in Behavioral Neuroscience: 2021. doi: 10.3389/fnbeh.2021.634158

![第6回:実習記録デジタル化の実際 [3]―実習支援システムの導入と運用](https://www.nurshare.jp/assets/public/article/10585/【看護実習DX】_サムネイル大_1711450359003.png)

_1718592243035.png)