はじめに

本学の科目「健康回復看護学演習Ⅲ」において、1人の患者が入院をして手術を受ける場面から、退院し在宅へ向かう場面、その後、終末期を迎える場面の一連の流れのシミュレーション教育を実施しました。その中で学習効果を高めるために教育用電子カルテ『Medi-EYE』を活用しました。本稿では、Medi-EYEの活用方法を中心に上記科目におけるシミュレーション教育についてご紹介したいと思います。

シミュレーション教育における学習者の積極的な学習行動

シミュレーション教育は、アクティブラーニング型の学習スタイルにあたります。そのため、学習効果を高めるためには、学習者が積極的に学習行動をとることが重要になります。

シミュレーション教育における積極的な学習行動とは、プレブリーフィングセッションではこれから取り組むシミュレーション教育への心構えを持ち、学習目標や学習条件を確認するなど入念な準備を行うことといえます。

また、シミュレーションセッションでは、シナリオに没入し、十分なパフォーマンスを通して、良い体験をすることといわれています。

そしてデブリーフィングセッションでは、シミュレーションセッションでの体験を教材として、学習目標に向けて積極的にディスカッションを行うことになります。

シミュレーション教育は、学習者がこれらの積極的な学習行動がとれるようにデザインすることが必要となります。学習者の積極的な学習行動において重要な要素の一つであるプレブリーフィングとして行った事前学習で、Medi-EYEを活用しました。

「健康回復看護学演習Ⅲ」の概要

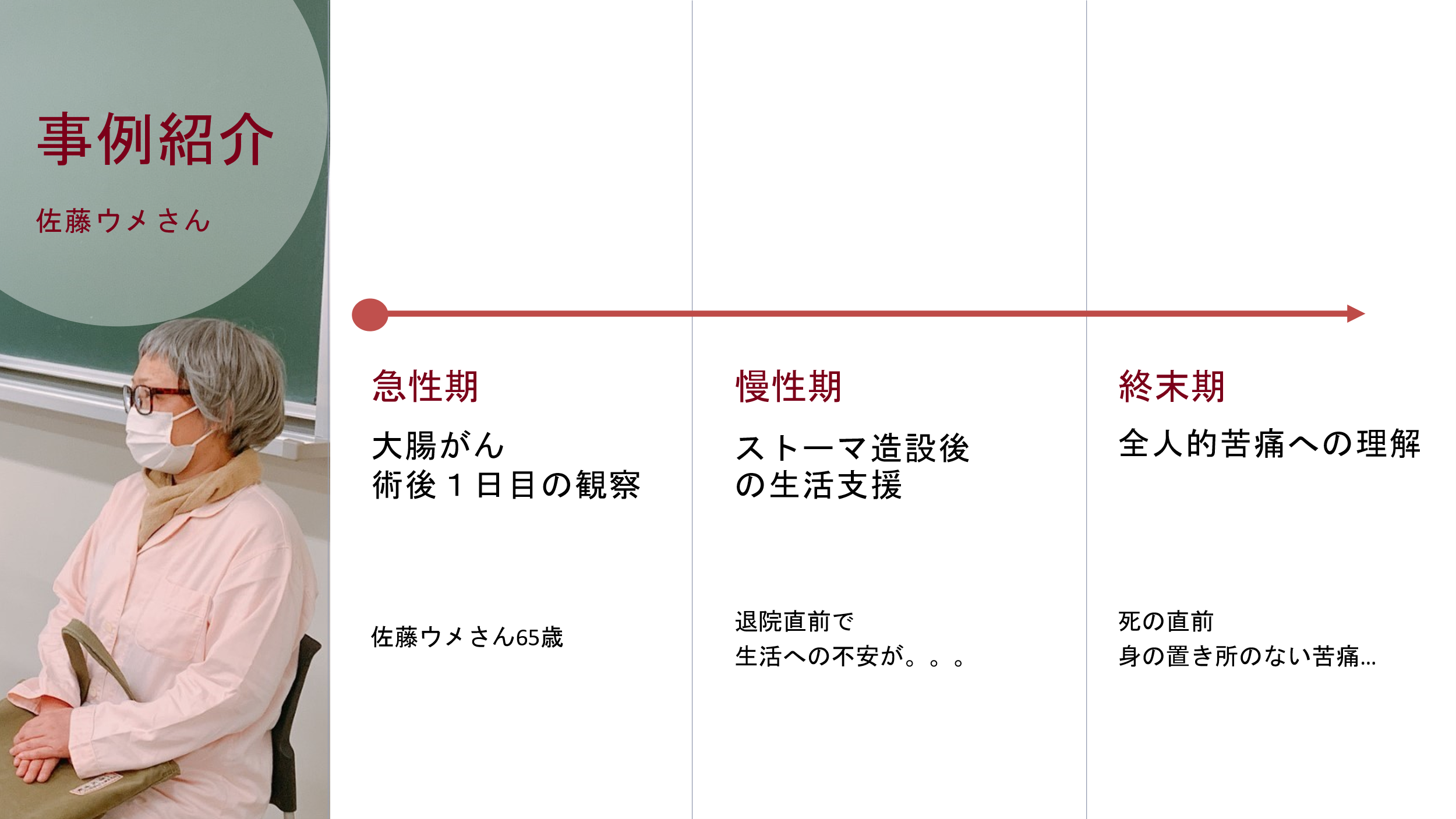

本科目は看護学科3年生前期で履修する必修科目であり、カリキュラムポリシーは“医療ニーズの高い人々に対して看護を実践する能力を養う”です。領域は、急性期、慢性期、終末期のほかに小児看護、精神看護が含まれた領域横断的な科目になります。急性期、慢性期、終末期においては、看護過程展開とシミュレーション演習で構成された演習科目になります。

| 急性期シミュレーション演習 |

| 術後1日目の佐藤さんに対して、1人で全身状態の観察を10分間で実施できる |

| 慢性期シミュレーション演習 |

| 退院2日前の佐藤さんに対して、資料を用いた退院支援の実施を通して、グループで効果的な退院支援方法について検討し、シートに記述できる |

| 終末期シミュレーション演習 |

| 終末期にある佐藤さんの病室で展開されるシミュレーション動画を見て、佐藤さんが抱える全人的苦痛をグループで検討し、シートに記述できる |

シミュレーション教育の展開方法

急性期、慢性期、終末期のシミュレーション教育において、全ての時期を通して1人の患者事例で設定しました。また、急性期では高機能シミュレーター、慢性期と終末期では模擬患者を選択しました。

積極的な学習活動につなげる事前学習

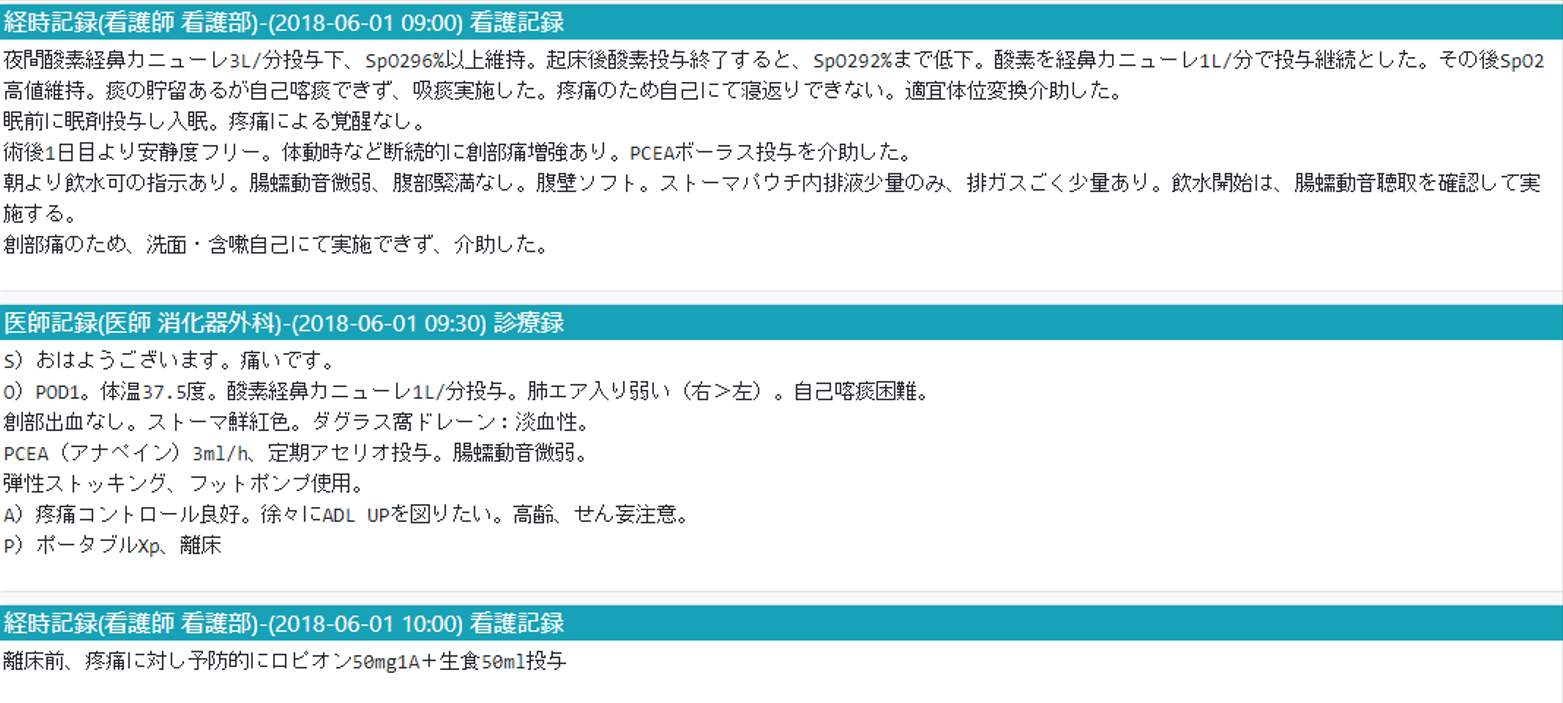

シミュレーション教育における事前学習は学習者のレディネスを高めるために重要な学習活動です。シミュレーション教育に取り組む前に、しっかりと準備をしておかなければ、シミュレーションセッションで十分なパフォーマンスを発揮できなかったり、デブリーフィングセッションで議論が活性化しなかったりします。それでは、学習目標を達成することが難しくなります。そのため、学習者は事前学習で必要な知識や患者のイメージを持っておくことが重要になります。今回はシミュレーション教育で関わる患者の理解を深めることで人物像をイメージでき、シミュレーション演習への没入感を高めることをねらい、教育用電子カルテMedi-EYEを取り入れました。

Medi-EYEの活用により「看護の連続性」にも意識が向けられる

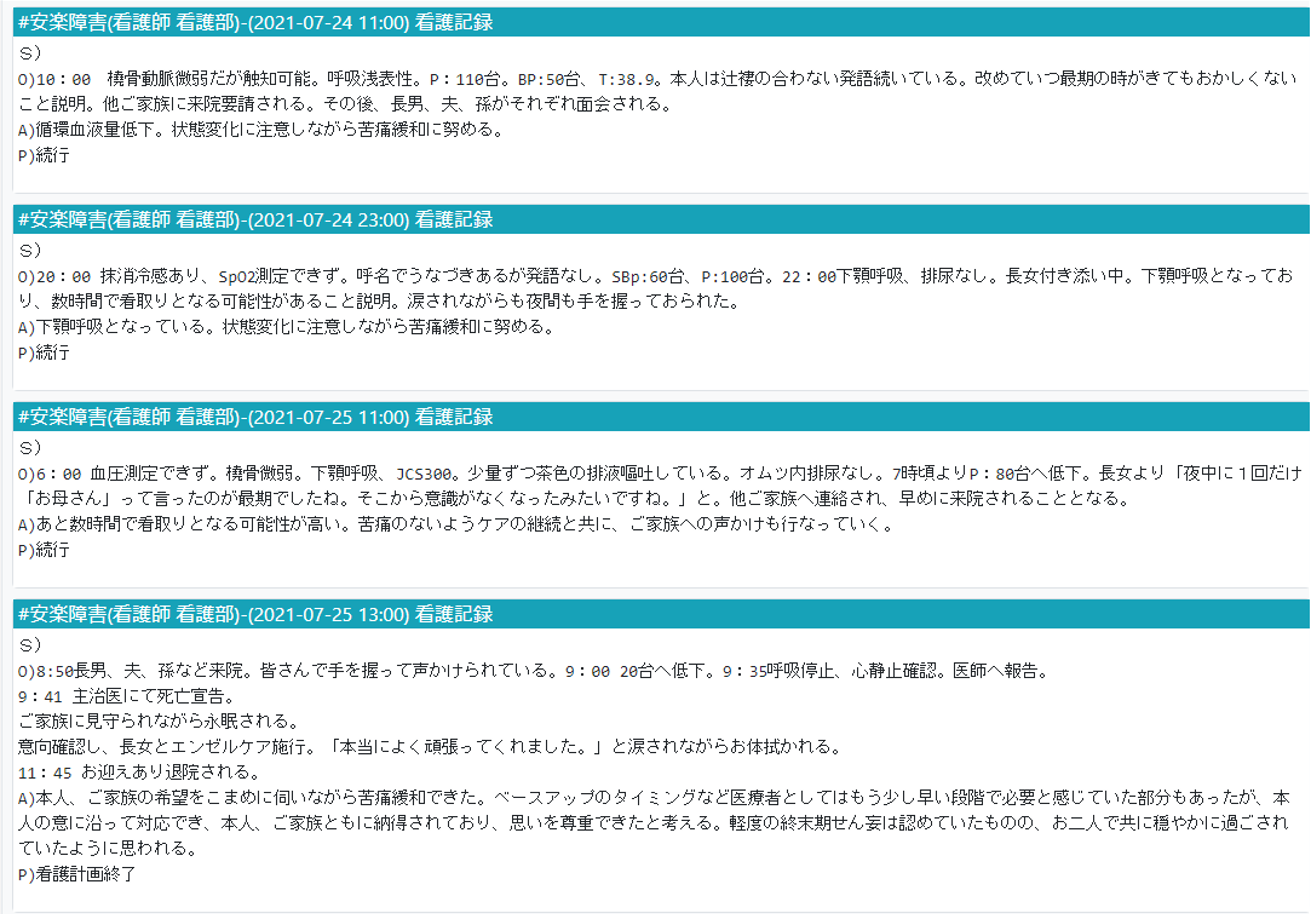

Medi-EYEには、学生がいつの時点のカルテを閲覧できるかコントロールできる機能があります。まず、急性期の患者の入院時から、終末期に亡くなるまでのカルテを作成しました。そして、演習の展開に応じて、段階的に学生にカルテを開示していきました。つまり、急性期のシミュレーションでは術後まで、終末期のシミュレーションでは急性期からすべてのカルテを閲覧できるということです。さらに、すべてのシミュレーションが終了した後には、患者さんが亡くなる最期の部分を開示しました。これは、急性期や慢性期からの身体的・心理的変化、家族を含めた周囲の変化、患者自身の病みの軌跡や受容過程をふまえて、患者の全人的苦痛を理解してもらうねらいがあります。また、患者の急性期から終末期まで一連の経過を通してみることで、患者の変化のみならず、自分たちが考え実践した各時期のケアや関わりも一連のものとして捉えることができます。それは、学生が「看護の連続性」を意識することにつながります。

シミュレーション演習の実際

急性期演習では、高機能シミュレーターを用いて、Medi-EYEに登録した患者事例の術後の身体状態を再現しました。患者の声役は4年生、ファシリテーターは教員が担当しました。学習目標に「…1人で全身状態の観察を10分間で実施できる」と設定しましたので、全員が経験できるようにデザインをしています。2人もしくは3人の学生が連続でシミュレーションを実施したのち、デブリーフィングを行うことで、観察方法や関わり方が比較しやすく、ディスカッションが促進されていました。

慢性期・終末期演習では模擬患者役として、それぞれ4年生・教員が担当をしました。慢性期の学習目標は「…グループで効果的な退院支援方法について検討し…」としており、グループで代表者3名がシミュレーションを実施し、1名が実施するごとにデブリーフィングを行いました。デブリーフィングでは、患者のニーズと退院支援、自己効力感を高める関わりなど、いくつかの視点を決めておき、順番に焦点を当てていく構造化デブリーフィングを実施しました。

終末期の学習目標は、「…佐藤さんが抱える全人的苦痛をグループで検討し…」であるため、代表のグループの学生が順番に模擬患者の病室に入り、コミュニケーションをとったり、看護師との会話を聞いたりしました。その様子を別の教室へ多角カメラで撮影・ライブ配信し、他のグループの学生は別教室で映像を観ながら、グループごとに患者さんが抱えている全人的苦痛を言語化するデブリーフィングを進めていきました。模擬患者役は、全人的苦痛を表現することは臨床経験が必要であったり、演技の難しさもあったりするので教員が担当をしています。

いずれのシミュレーション演習においても、学生には事前にカルテを読み、必要な知識の学習や患者のイメージ化を図ったうえで参加してもらいました。学生が患者を理解したうえで援助計画を作成し、演習前に一度提出することで教員からフィードバックが得られる機会を設けました。

演習を終えて

このように、教育用電子カルテMedi-EYEを活用することで、各病期を通して1人の患者の理解を深めることができました。また、ねらいであった患者のイメージ化について、終末期の演習の頃には、これまでの経過を踏まえた苦痛を見出していました。加えて、演習記録やディスカッションの中で、学生が佐藤ウメさんの人生に興味をもってくれていた記述や発言がありました。この演習の評価については、また別の機会で報告させていただければと思います。

_1666774012717.png)