はじめに

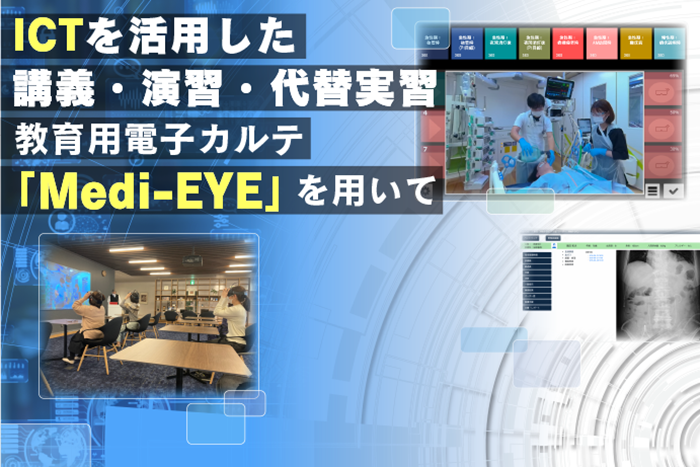

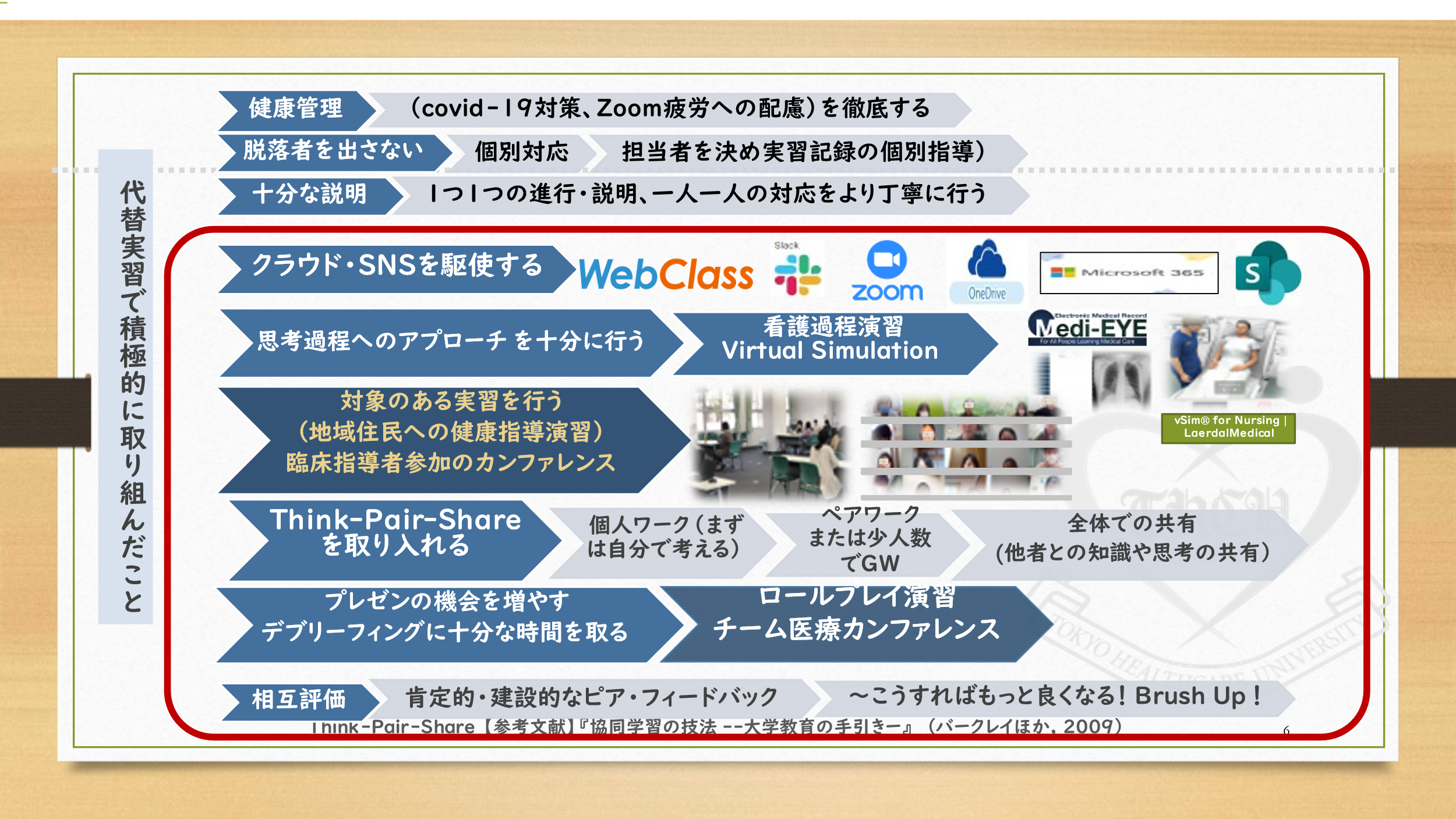

これまで本連載では、代替実習の方法・工夫として、教育用電子カルテ『Medi-EYE』事例を用いたシミュレーション、模擬患者やSA(スチューデント・アシスタント)の活用、『Medi-EYE』とリアルの組み合わせや見学実習とシミュレーション演習の組み合わせ、LMSの活用、ロールプレイやピア評価の導入、他学部合同カンファレンスなど、さまざまに紹介してきました。

しかし、どの方法をとっても、“臨地での実際の患者とのかかわり”と同様の経験を得ることができないところは課題として残ります。そこで、本物の『対象のある看護』を可能な限り実践できるよう、地域住民の参加に取り組みましたので、本稿で紹介したいと思います。

慢性期・回復期看護学実習の位置づけと目的・目標

実習の位置づけ

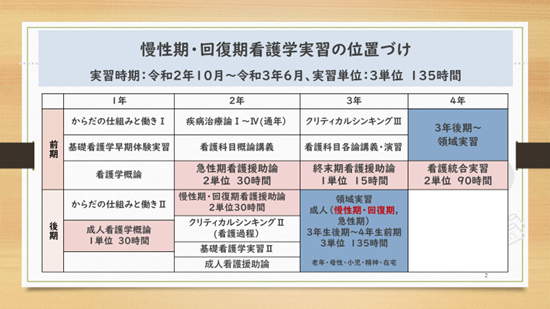

本学では3年生の後期から4年生の前期にかけて領域実習を実施しており、慢性期・回復期看護学実習はこの期間内に位置します。

実習目的・実習目標

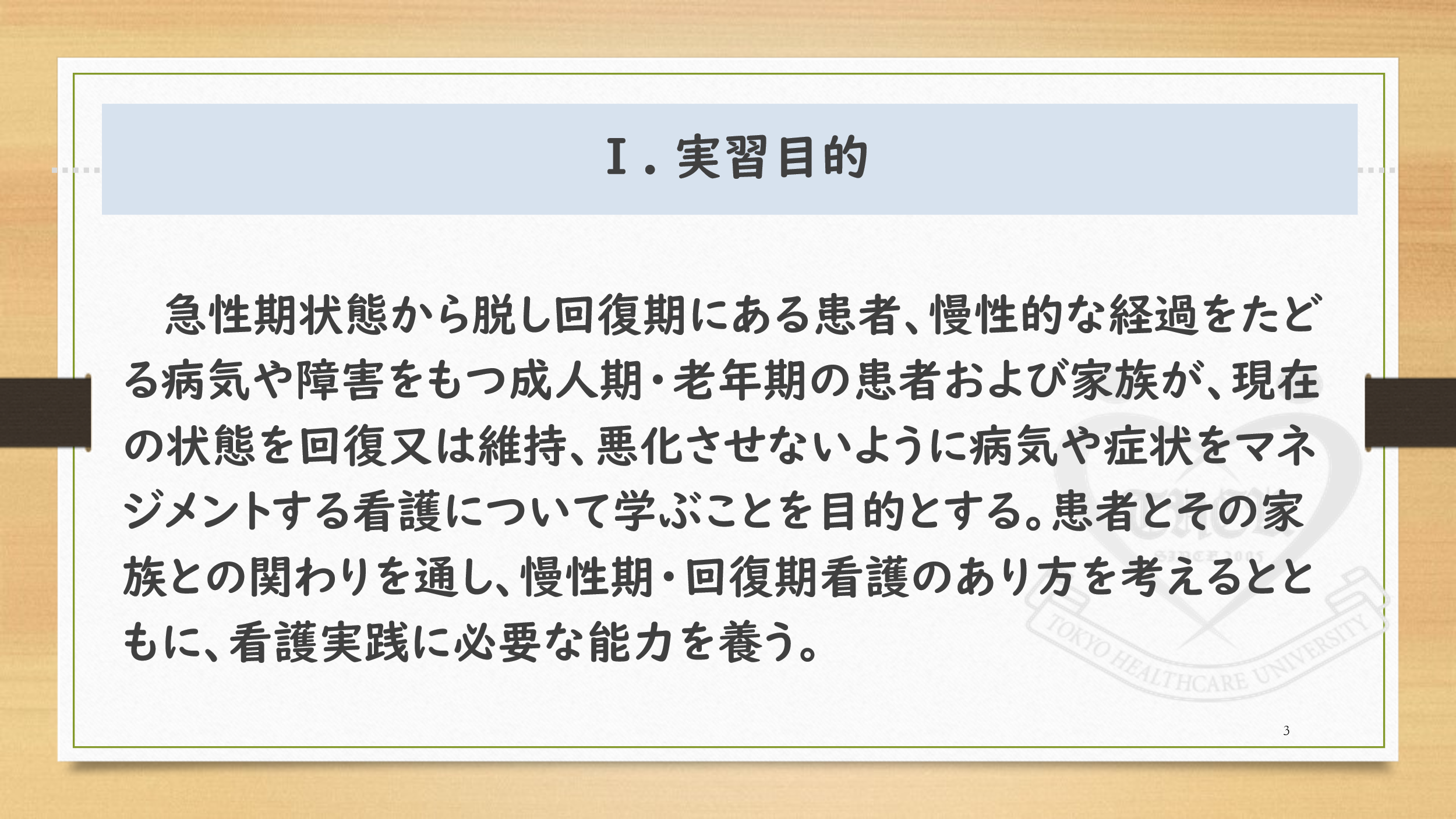

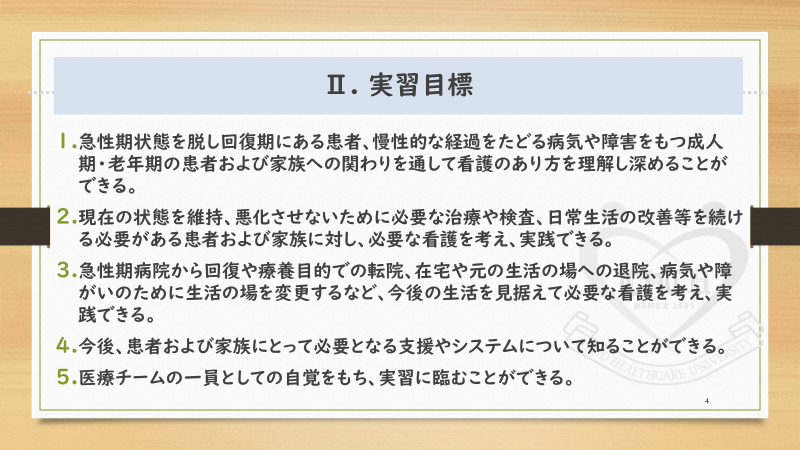

実習目的・実習目標は以下のとおりです。

実習案の検討―地域住民参加の取り入れ

『Medi-EYE』の模擬患者事例を用いた看護過程の展開

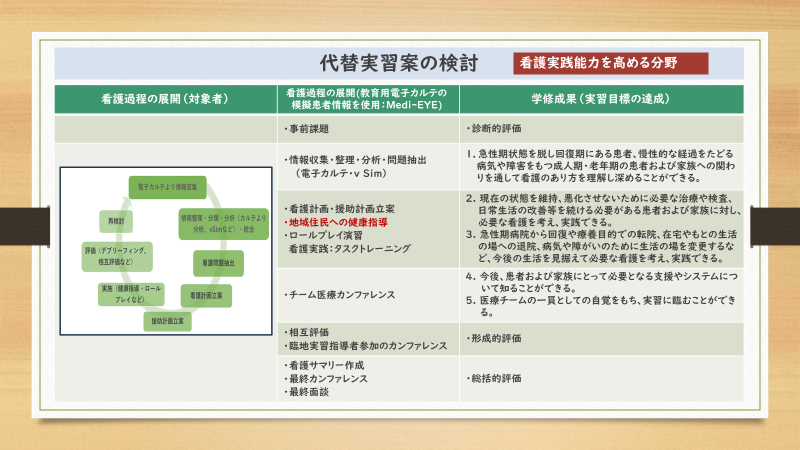

代替実習では、教育用電子カルテ『Medi-EYE』の模擬患者事例を用いて看護過程の展開ができるように設計し、実習目標を達成しうる内容であるかを検討しました。

また、Medi-EYEから学生が当初の予定で行くことになっていた病棟で受け持つ確率の高い疾患の模擬患者事例を選択し、各学生に割り当てました。またその際、3年生のレディネスにあった事例となるように、複雑すぎる情報を削除したり、追加情報を挿入するなど、事例の内容を工夫しました。

学生達は、カルテ上の情報から日々アセスメントを行い、看護問題を抽出し、看護計画や援助計画を立案しました。日々のカンファレンスや中間カンファレンス、最終カンファレンスも実習時と同様に毎日行うようにしました。

また、代替実習では実践できる時間が少ない分、討議や記録に費やす時間を多くとることができることを強みと考え、様々なICTツールや教材を使用して、リアリティを高め思考過程へのアプローチを十分に行えるように工夫しました。

地域住民の参加

なお、臨地でしか経験できない看護実践については、シチュエーション・ベースド・トレーニングを用いましたが、この際、より実際の患者への看護の体験に近づけられるよう、地域住民への健康指導やロールプレイ演習を取り入れました。

そして、これらにおいても模擬患者事例で立てた看護計画・援助計画を用いて実施できるようにすることで、実際に臨地で患者を受け持って実習した場合と同じような流れで代替実習が進められるようにしました。

実習の実施

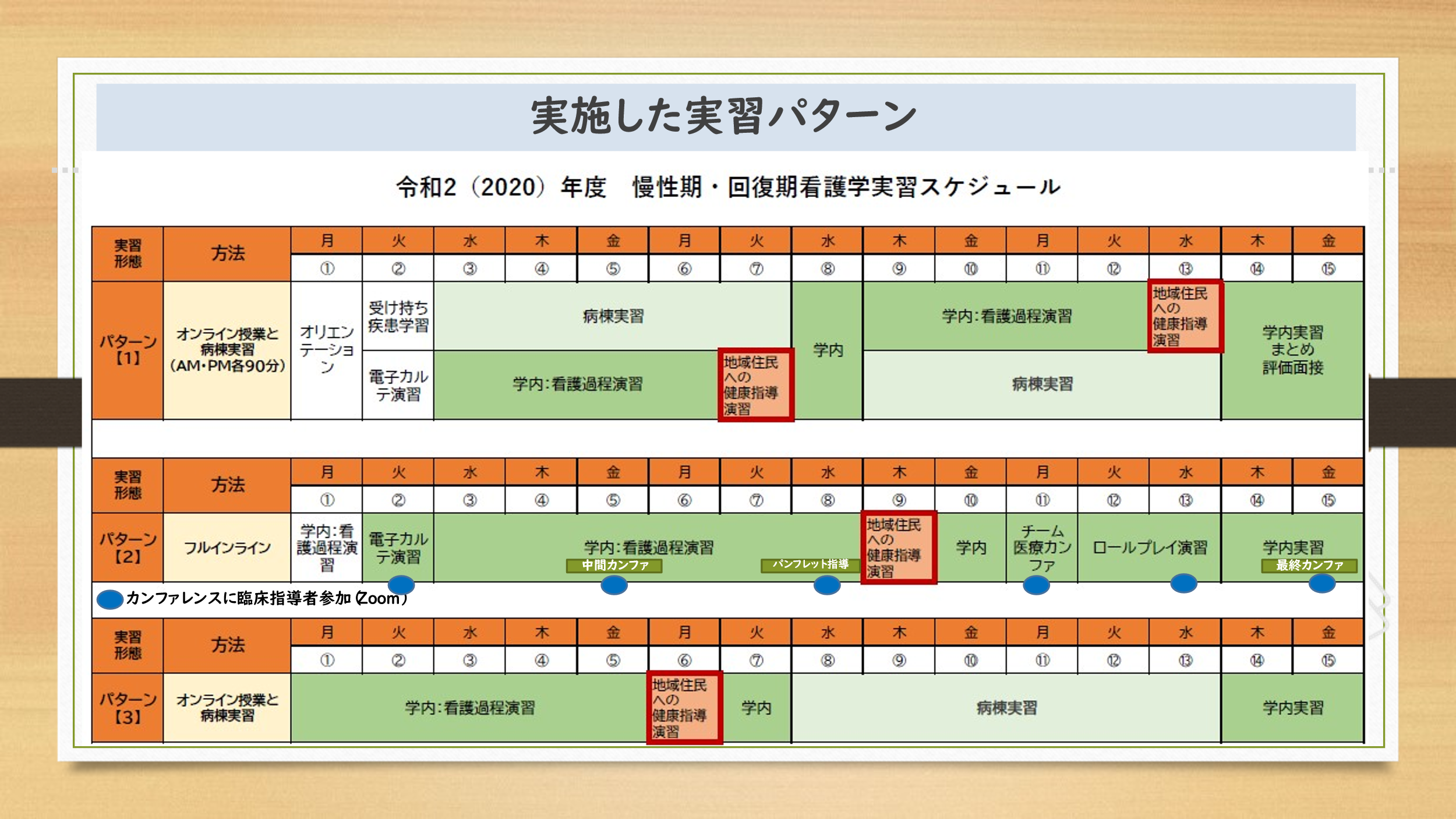

実施した実習パターン

コロナ禍の状況によって2020年度の実習期間では、このように3パターンの代替実習を行いました。時期によっては病棟での臨地実習が行えたクールもありましたが、実習時間や日数、患者との会話時間に制限があったり、在院日数の短縮などにより実習期間を通して一人の患者を受け持つことが難しく、看護の方法について大切な、「知る・わかる段階から使う・実践できる段階に到達させるための機会」を確保することが困難な状況であったため、対象と向き合い健康指導を行う経験を重視し、どのパターンの実習においても『地域住民への健康指導』を組み込みました。

フルリモート実習となったクールでは、カンファレンスに臨床指導者にもWeb会議システム『Zoom』を介して参加していただくなど、学生が看護師と関わる機会を持てるようにしました。

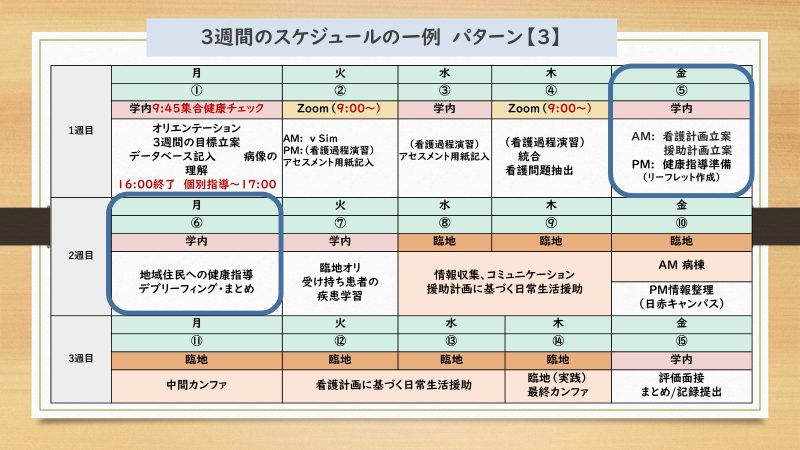

3週間の実習スケジュールの一例です。

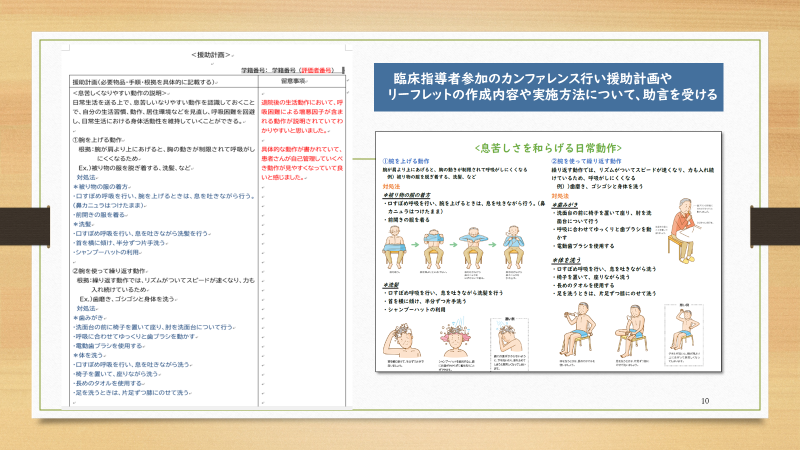

1週目にMedi-EYE事例を用いて情報収集、分析、看護問題抽出、看護計画立案と一連の看護過程演習を行い、事例上での健康問題から、健康指導が行えるよう援助計画と簡単なリーフレットを作成します。

2週目の初日に地域住民の方々に来学していただき、1人の対象者について学生が1名ずつ担当して計画した健康指導を行うように設定しました。

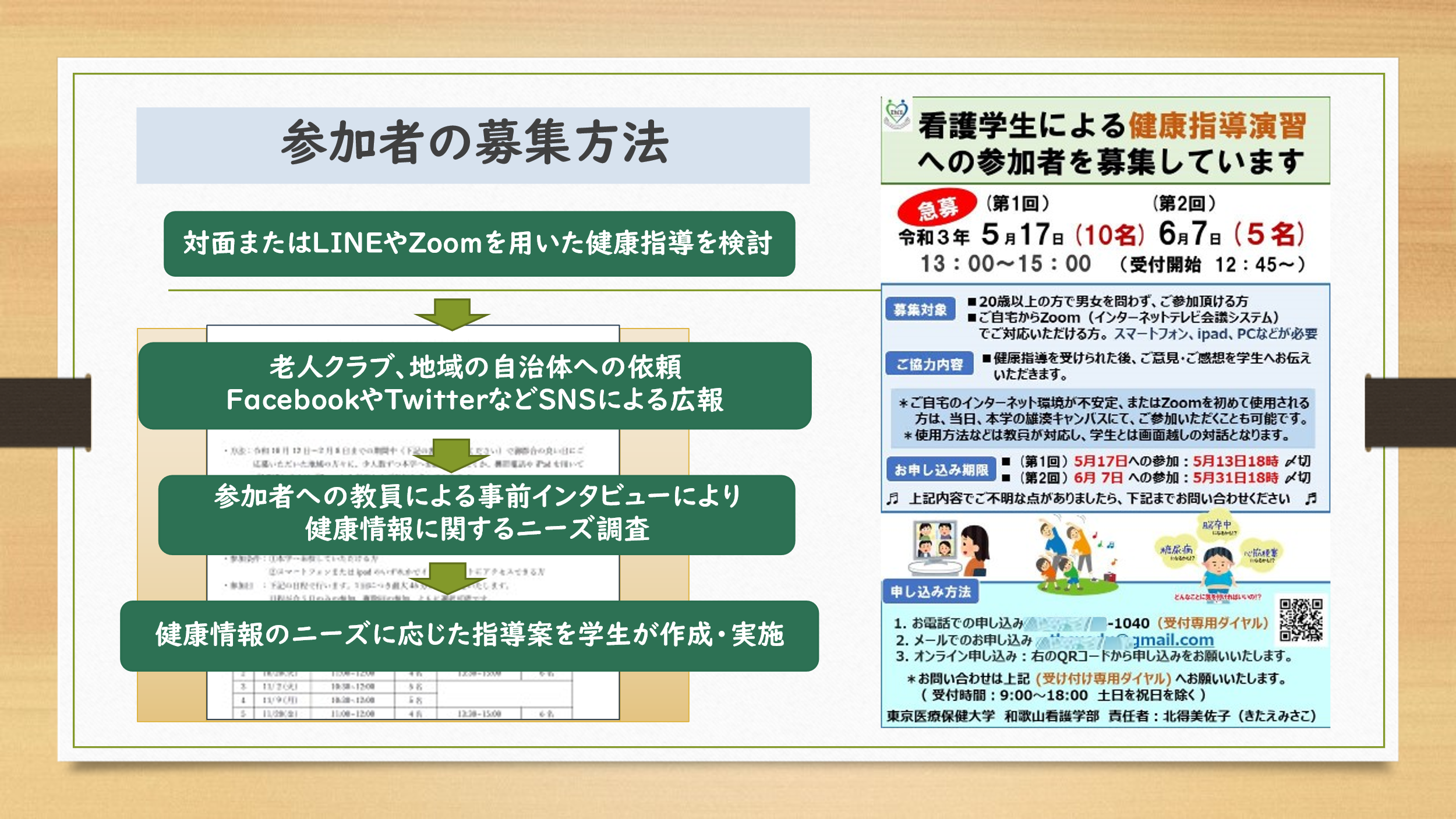

参加者(地域住民)の募集方法

地域住民の募集方法は、大学のHPやFacebook、TwitterなどのSNSによる広報とともに、大学周辺地域の老人クラブや自治体に依頼に伺いました。

コロナ禍ということもあり、対面とZoomを用いた方法の両方で検討していたのですが、遠方からの応募者はなく、大学周辺地域の老人クラブや自治体の活動に参加されている住民の方々が応募してくださったことと、ほとんどの方が固定電話を使用しご自宅にインターネット環境がない状況でしたので、感染対策を十分に行ったうえで対面で行うことに決定しました。

健康指導演習の内容

演習内容については、このような状況の中でも応募してくださった方々にも参加するメリットがあるものにしたいと考え、一人一人の方に電話し、事前にインタビューを行いました。インタビューでは、どのような健康情報の提供を受けたいかということを確認し、学生が立案した援助計画に近いテーマの方を担当できるようにしました。その結果、参加してくださった地域住民の方々の健康情報のニーズに応じた指導案の作成・実施に繋がりました。

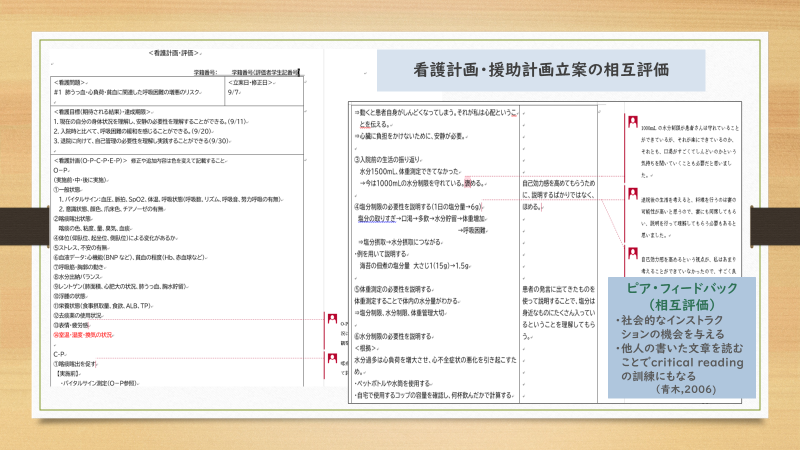

看護計画・援助計画の相互評価

看護計画や援助計画の作成過程においても、根拠についてしっかりと検討したものが作成できるように、学生同士でペアを組んでMicrosoft OneDriveで資料を共有し、相互評価を行いました。

相互評価を行う際には、対話のない状況で文字のみによるコメントの場合、言葉のニュアンスがうまく伝わらず否定的な印象を与えることがあるため、学生達には「どこがどのような理由でよい」ということや「こうすればもっとよくなる」といった肯定的・建設的なフィードバックを意識してもらいました。

また、臨地実習でカンファレンスを行った時のように臨床指導者からのコメントを受ける経験をしてもらおうと考え、カンファレンス時には臨床指導者の方々にもZoomに入っていただき、事例についての簡単な説明を行ったうえで、実際の患者指導の際に注意すべき視点や、リーフレットの内容についても対象者が見やすく関心を持ちやすいものとなるように、アドバイスを受けました。

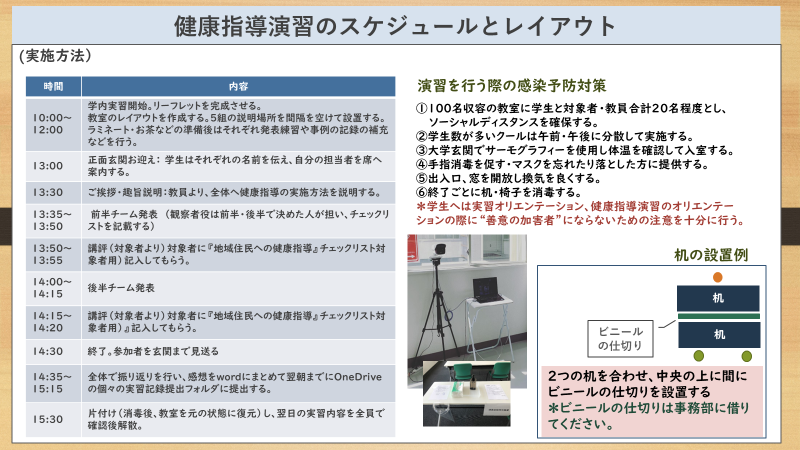

健康指導演習のスケジュールと教室のレイアウト

これが当日のスケジュールとレイアウトです。

午前中は準備にあてました。教室の設営や進行は学生主体で進めるようにしましたが、参加者の方は高齢者の方が多かったこともあり、学生達が『善意の加害者』のような立場にならないためには、どのような注意が必要か、どの位の距離を保ち、どのような角度からどれくらいの大きさの声で説明したらよいかということなどを話し合いながら、十分な感染対策を施し教室を準備し、午後からの指導の練習も行いました。

午後からは前半チームと後半チームに分かれ、それぞれ健康指導の実施もしくは観察者役を担いました。

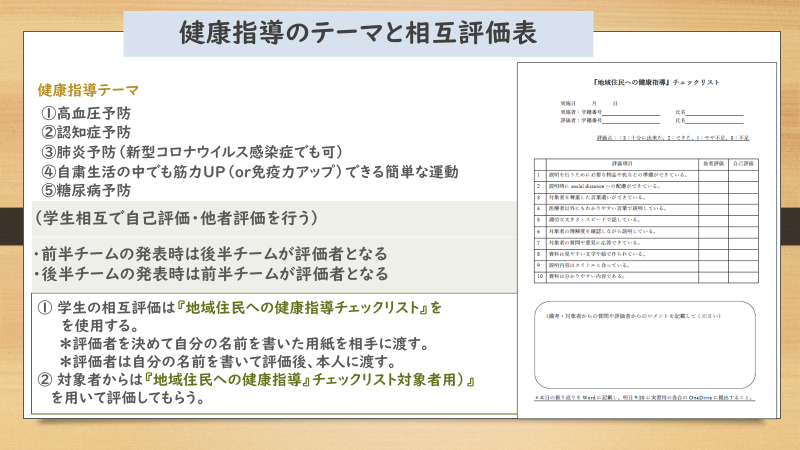

健康指導のテーマと相互評価表

健康指導のテーマは様々でしたが、クールを重ねるうちに、上記のようなテーマが絞られていったため、参加者の方に受けたい指導を選んでいただくようにしました。

また学生も単に健康指導を行うだけでなく、相互に観察者となり、指導の様子をチェックし評価を行うことで、他の学生の指導の視点なども学べるようにしました。

健康指導の実際

これが実際の健康指導演習の様子です。本学では普段より様々な公開講座やイベントがあり、ボランティア活動も盛んなことから地域住民の方々が来学されることが多かったため、ごく自然な雰囲気の中で演習が進められました。臨床現場とは違い、のびのびと、学生も参加者の方々も大変楽しそうに実施していたのがとても印象的でした。

今後も臨床実習へ行く前にこのような機会が持てれば、実習時の過緊張の状態も少しは緩和できるように思います。

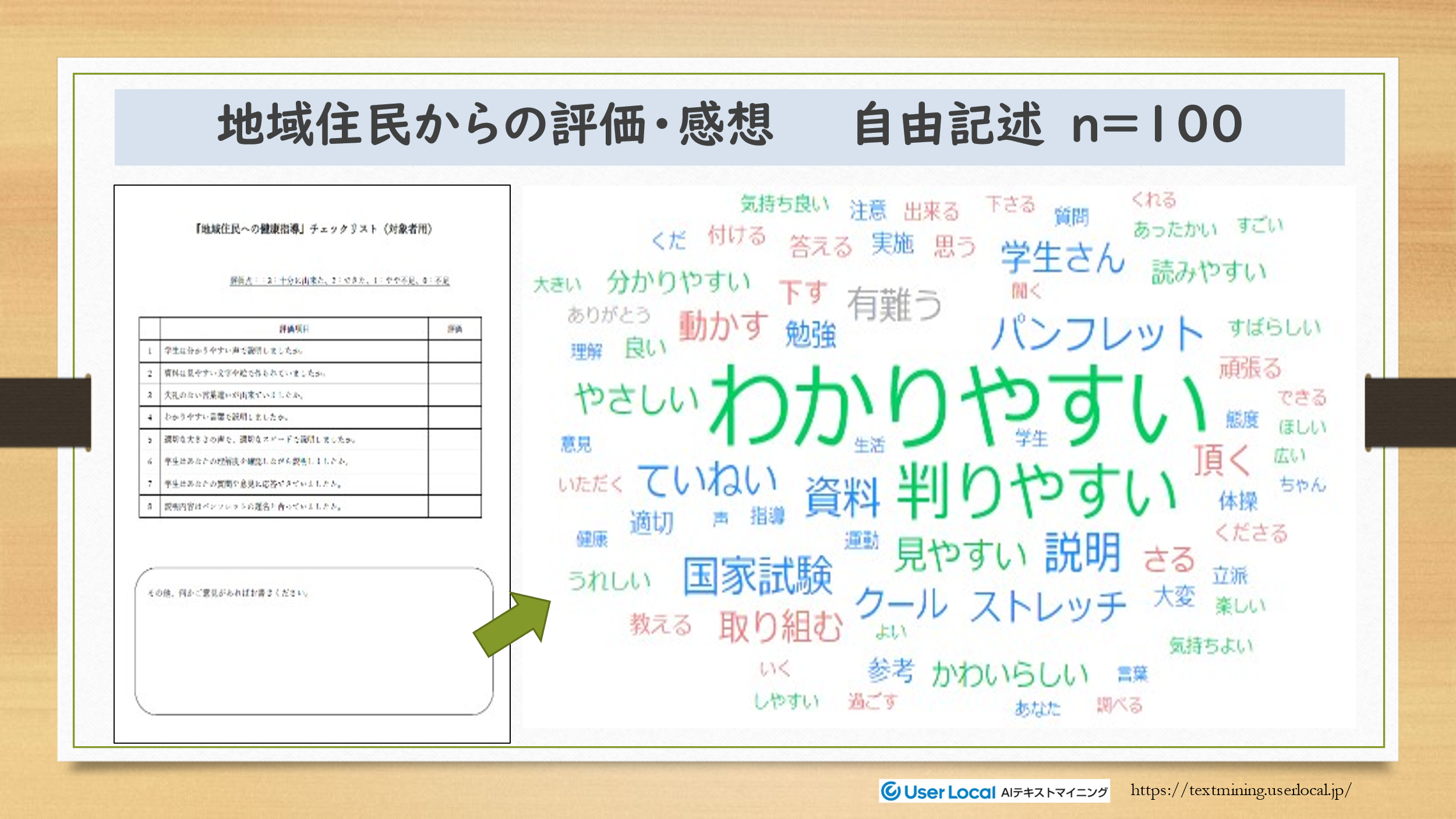

地域住民の評価・感想

健康指導の後のチーム発表の場面では、参加者の方々にも学生への感想を発言いただきました。

また、発表終了後、『地域住民への健康指導チェックリスト』(対象者用)に評価を記入していただきました。チェックリストの自由記述欄には多くのコメントを記載していただき、学生達の大きな励みになりました。

このように、地域住民の方々のご協力のお陰で、この学年の代替実習では年間を通して100名すべての学生が1対1の健康指導演習を行うことができました。

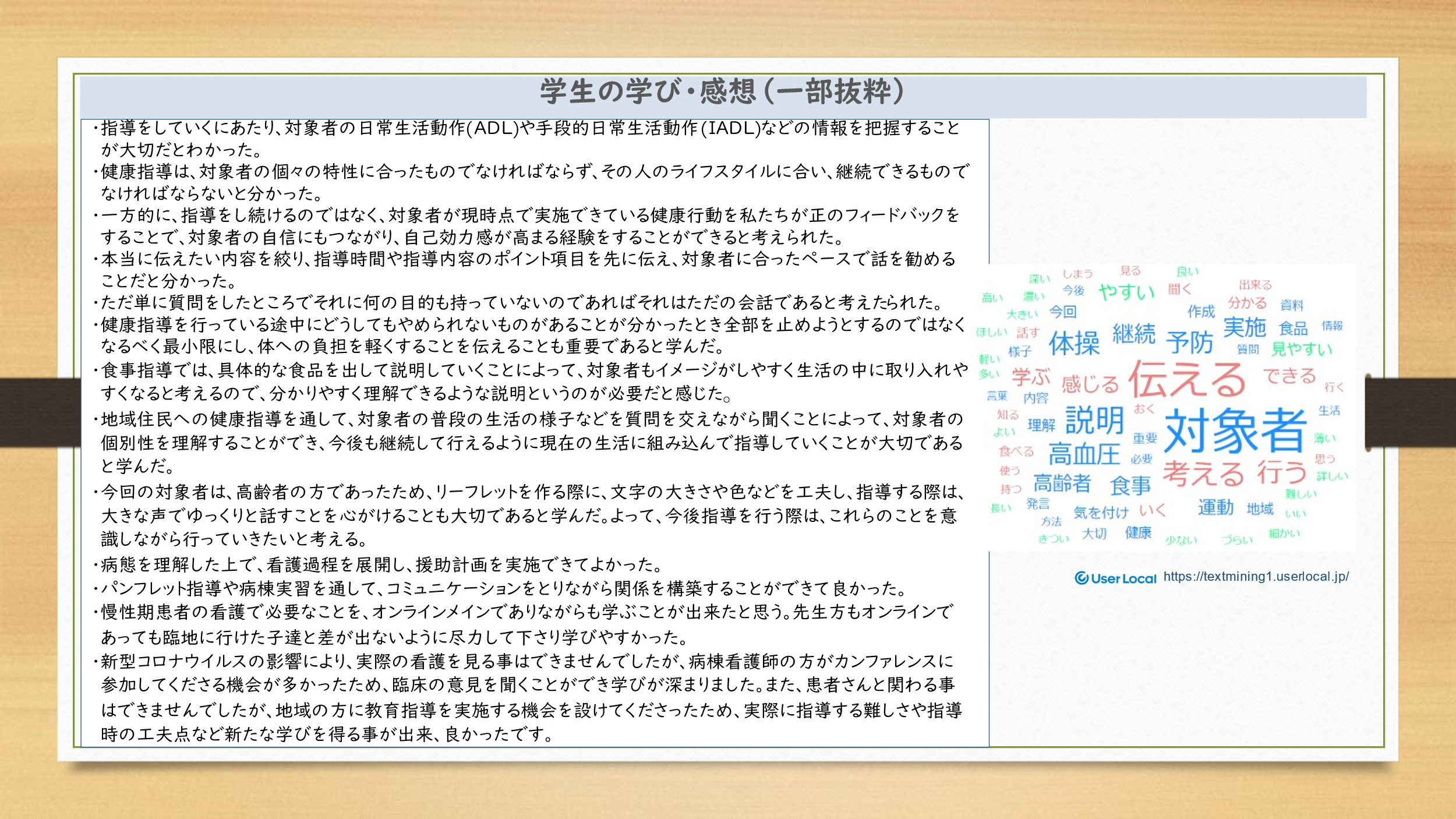

学生の学び・感想(一部抜粋)

健康指導演習の当日または翌日にそれまでの代替実習の成果も含めた形成的評価を行いました。そこで記載されていた学生の学びや感想を一部抜粋して紹介します。

健康指導演習に参加してくださったのは、50代から90代の方々でしたが、もともと他の世代とのかかわりが希薄な世代の学生達にとって、代替実習期間中のこの演習は、貴重な経験となりました。

健康指導は15分間の設定でしたので、極力シンプルなものを作成するように指導していましたが、臨地実習時のように毎日担当している方への指導計画ではないため、対象者の方の返答によって内容を即時にアレンジしていく必要があり、学生にとっては、そこで自身のコミュニケーション方法を振り返る機会となりました。

その他にも、一つのことを説明するためにはそこに関連した多くの知識を身に付けなければ説明できないことや、継続的な指導の大切さについても気づき、個々の対象にあった指導方法を身につける必要があるということを理解できたという感想が多くありました。

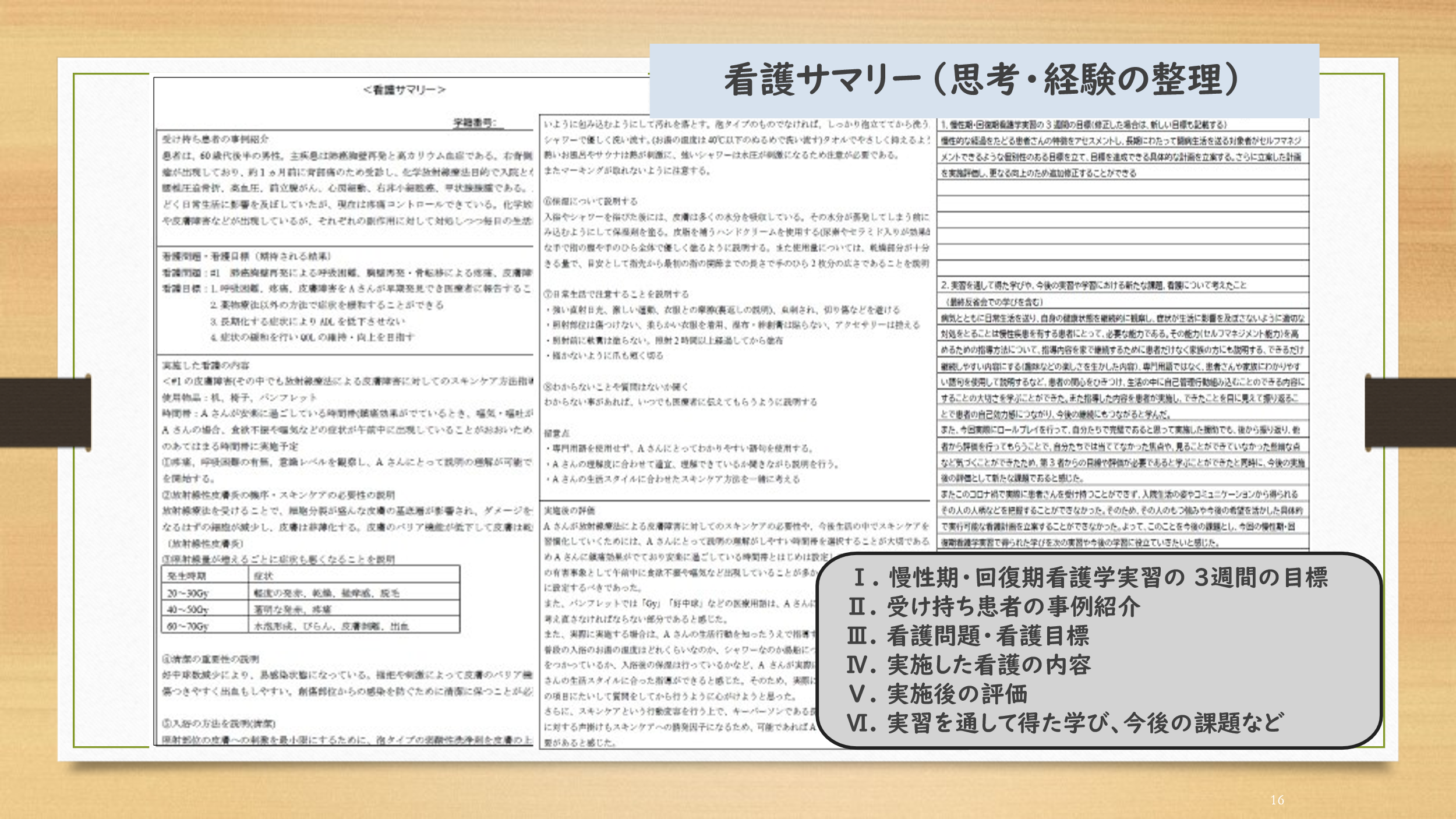

実習のまとめ 看護サマリーの作成(思考・経験の整理)

すべての実習期間を終えたところでは、実習全体について振り返り、学生の思考・経験の整理を目的に、看護サマリーを作成します。

以下はパターン【2】のフル代替実習における実際の看護サマリーの作成例です。Medi-EYE事例での演習から地域住民への健康指導演習、ロールプレイなどのすべてを含めて看護過程の展開として看護サマリーをまとめました。

おわりに

看護学生にとって、臨地実習は看護の方法の学習過程において、知識と実践を繋ぐ最も重要な機会であり、臨床現場での対象者との関わりや臨床指導者から受ける助言に勝る教育は代替実習では行えないことは、筆者自身も実感しているところですが、コロナ禍のような状況にあっても、今回の健康指導演習の経験は、単に知識の習得と理解といった認知領域の習得だけでなく、対人関係および自己の成長に関する内容を中心とした、態度・興味・関心・価値観・習慣などの意思や情緒に関する情意領域や、観察技術・日常生活の援助技術・コミュニケーション技術・健康生活を守るための教育活動などの精神運動領域など様々な看護教育目標の達成を補完できるものであったと言えます。

今後も様々な状況があると思いますが、その時その時の最善の教育を検討していきたいと思います。

※本記事で紹介した画像は【教材シェア】にてスライド表示で閲覧いただけます。

本連載は今回をもって終了となります。本連載が看護教育におけるICT活用の発展に寄与したなら幸いです。(NurSHARE編集部)