はじめに

筆者が所属する大阪公立大学では、多くの他学と同じく、COVID-19感染対策により従来の精神看護学実習を実施することが難しく、代替実習を行ってきました。本稿では2022年度に実施した代替実習とその課題について述べます。

Ⅰ.本学における精神看護学実習の実習目標

本学では、精神疾患のある対象者への看護実践を通して以下の5つの力を養うことを目標に、精神科病床で9日間、精神科デイケア等で1日間の実習を行っています。

-

目標1)対象者と信頼関係を構築する力を養う

-

目標2)対象者を全人的にアセスメントして、対象者に必要な精神看護を考える力を養う。

-

目標3)基本的な精神看護技術を行う力を養う。

-

目標4)対象者の地域生活を促進する看護を行う力を養う。

-

目標5)対象者の体験している倫理的な問題への対処を考える力を養う。

Ⅱ.代替実習の実際

実習目標を達成するために、2週間の代替実習を以下のように行います。なお、本方法ではすべてICTを使用するのではなく、学内で集団精神療法の形式で行う方法も組み合わせています。実習を行う順番に沿って、紹介します。

ICTはオンラインミーティングシステムを利用しています。学内では集団精神療法形式で、5~10人の学生を1グループで(8人を超えないほうがやりやすい)実施しています。学生には患者と同じ視点で集団精神療法をきちんと体験してもらうこと、また学習内容に集中できるように、教員が治療者役のリーダーを行っています。

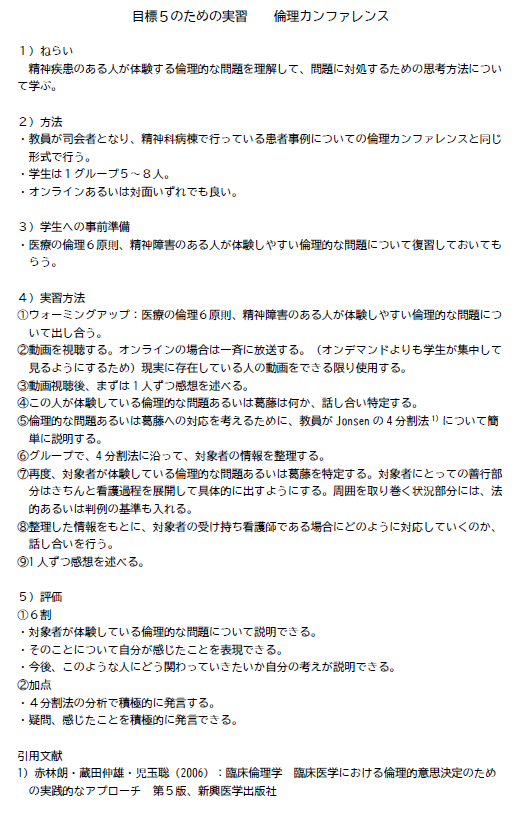

1.1~6日目:目標2・目標3・目標4のための代替実習(表1)

統合失調症あるいは気分障害で精神科病棟に入院している患者のいくつかの場面がわかる動画(市販のDVD等を使用)を使用し、動画の患者を事例として看護過程を展開します。対象者を全人的にとらえるために不足している情報は、教員が対象者の全体像をイメージして事前に作成してロールプレイでの患者役を通して補います。

1日目 オンラインミーティングシステムによる学び

動画を視聴します。動画における患者の精神機能のアセスメントを行い、看護過程展開用紙(セルフケア理論をベースにしたものを使用)を用いて、情報を収集して整理し、患者についての基本的な理解を行います。

2日目 学内での集団精神療法による学び

集団精神療法形式で、事例患者役と学生が面談するロールプレイを実施します。事例患者役は教員が行います。学生は事例患者役に実際に面談を行いながら情報収集をします。面談後の振り返りでは、情報収集のコミュニケーションについても振り返りを行います。

この情報を追加して看護過程の展開を進めます。

3日目 オンラインミーティングシステムによる学び

患者役への2回目の看護面談を行います。2日目の続きの看護面談を行った後、患者の全体像、患者の今後の地域生活における希望を踏まえた入院中に必要な看護についてグループで話し合います。話し合い後、各自、考えをまとめます。

4日目 オンラインミーティングシステムによる学び

3日目のまとめの発表では、患者についての全体像、必要と考える看護ケア、自分が行う看護について、紙面にまとめたものを、発表して、発表内容についての意見をもらいます。さらにグループディスカッションで理解を深めます。

そのうえで、自分が患者に行う看護ケアについて、実際に行うための準備をします。

5日目 学内での集団精神療法による学び

患者役に看護ケアを行います。患者のニーズに沿って、健康問題についての話し合い、心理教育、SST(社会生活技能訓練)、認知療法、地域生活に向けたリハビリテーション、服薬管理方法の検討等の中から学生が選んだ1つを行います。患者の反応から看護ケアの評価を行い、看護計画を修正します。

6日目 オンラインミーティングシステムによる学び

地域生活を送る精神障害のある人の実際がわかる動画を視聴して、当事者の地域生活の実際と、地域生活を送るために必要な看護支援についてグループディスカッションを行います。

それをふまえて、事例患者の地域生活を促進する看護についても再度検討を行い、継続看護サマリーを仕上げます。

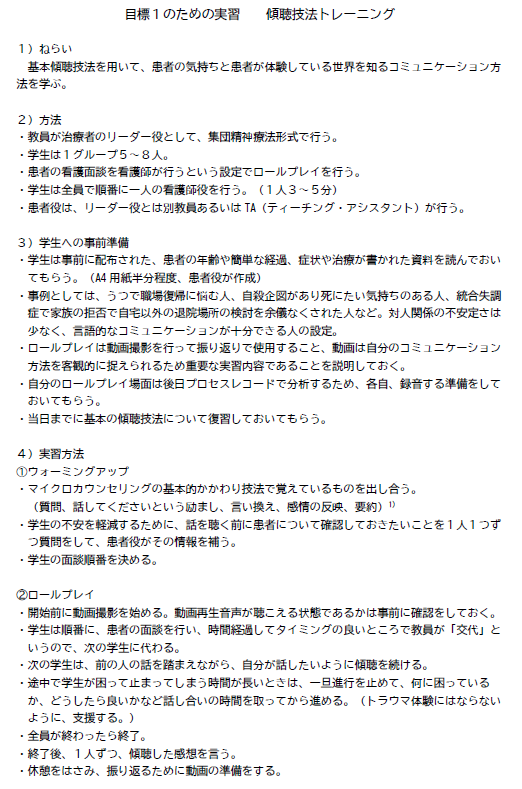

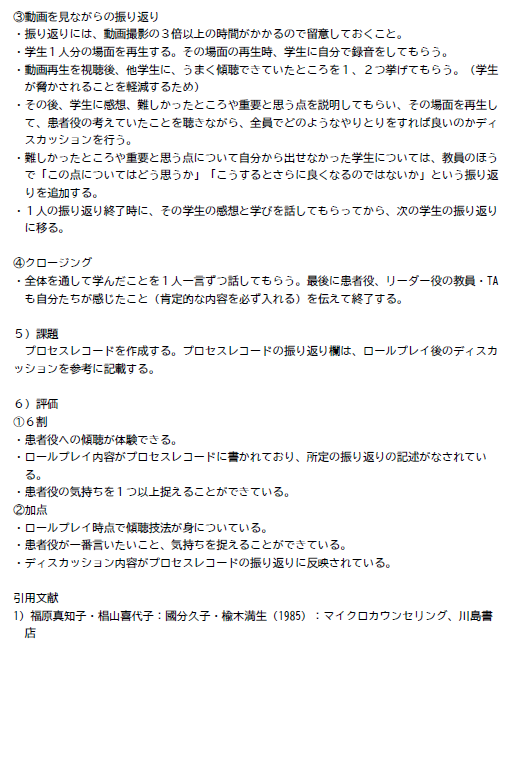

2.7、8日目:目標1のための代替実習

実際の患者への関わりが不足することから、信頼関係を築くためのコミュニケーション技法を学ぶために、傾聴技法トレーニング(表2)とアサーショントレーニング(表3左)を1日ずつ計2日間、集団精神療法形式で行います。傾聴技法トレーニングの中で、自分の実際のやりとりをプロセスレコードに記載して、分析を行います。

|

|

|

表2 傾聴技法トレーニングの実習計画

|

|

|

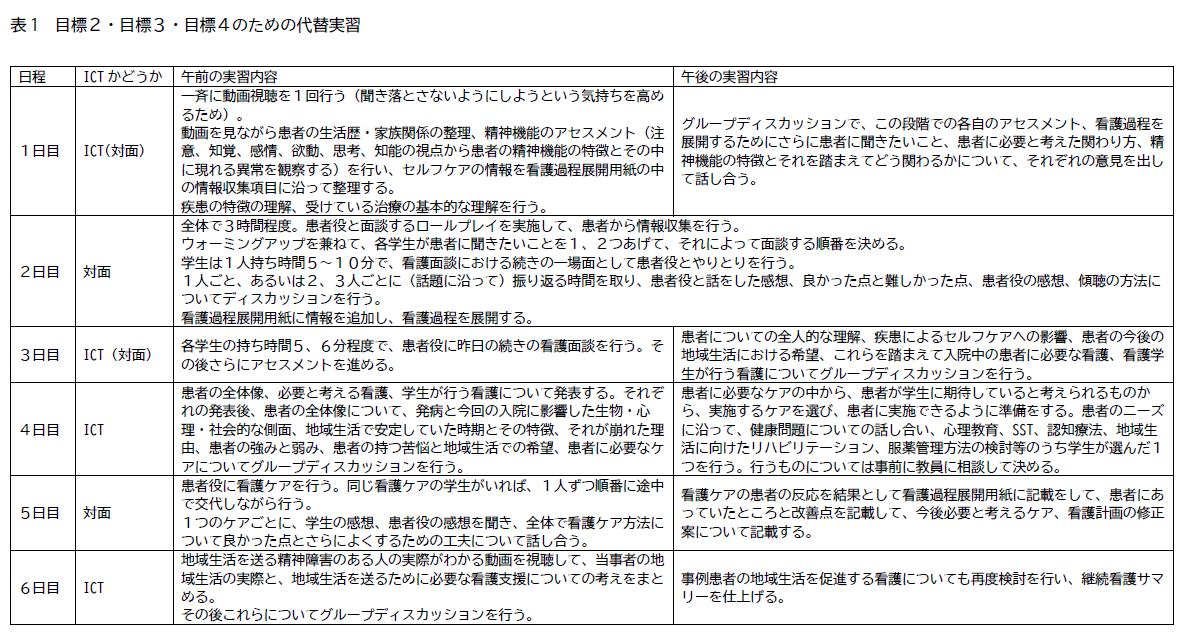

3.9日目:目標5のための代替実習

最終日に、精神障害のある人のドキュメンタリーを視聴し、その人が体験していた倫理的な問題あるいは葛藤に焦点を当てて、対処方法を考えるための倫理カンファレンス(表3右)を体験します。

以上の方法は全部で9日間ですが、個別指導の時間を追加して実習のスケジュールを調整しながら実施しています。病棟実習が一部可能な時は、不足する目標部分の代替実習を行っています。

Ⅲ.代替実習の評価と課題

1.代替実習の学生の反応と課題

学生の反応からは目標についてある程度達成できたと考えています。

信頼関係を構築する力を学ぶ実習については、臨地実習では出来なかった技法が代替実習でより深く学べたと学生には好評でした。看護過程の展開については一事例を全員で考えること、記述の時間が取りやすいことから、代替実習のほうが記述内容は整理されていました。

しかし、患者の全人的な理解、特に患者が体験している倫理的な問題の理解は臨地実習のほうが良くできていました。臨地で体験する緊張感と臨場感、その緊張と困難感を乗り越えて得られる達成感について、残念ながら代替実習では臨地実習に及ばなかったと考えます。

代替実習の中でも、ICTでは全身を使った関係を築けないことから、信頼関係を構築する技術を学ぶためには、ICTのみの実習では困難でした。さらに、この代替実習方法では指導教員が行う集団精神療法の技術が学生の学びに影響するという点も課題でした。代替実習の手法で教育を受けた学生と、臨地実習を行った学生の、実習終了後の精神看護実践能力を比較する研究等の検討も必要と考えています。

2.他の実習方法の検討

本学では VRを用いた学生実習の検討も行いました。幻覚を訴える人への対応など、一場面の学びには役立ちますが、患者を全人的に捉えて看護過程を展開するためには、これまでの人生と苦悩、希望を想像できる患者事例が必要でした。しかし費用の問題もあり、そのようなVR教材を見つける、あるいは作成することが課題として残りました。また、VRでは他に、看護よりも機器操作の学習にすり替わるという問題もありました。

臨地実習に近づけるように、当事者、病棟看護師とのオンラインを通じたやりとりを行っている学校もあります。協力者を見つけることと個人情報保護の工夫が必要ですが、今後、実習病棟や地域生活を送る当事者の協力を得て、オンライン訪問看護のような実習の検討もできるのではないかと考えています。