前回(第8回)では、小脳が多くの情報を分類・整理することで複雑で細やかな運動を実現できること、表情や声色が多彩になり気分の表出や受け取りが上手になること、快と不快の状況に合わせた自己効力感維持の方法を獲得することを紹介しました。

さて、第8回までで扱ってきた知的発達の方法は、他者の心のありようの推察(心の理論)や自己効力感を維持するための励まし合いが代表的ですが、どれも他者の存在を必要としています。

つまり、人は自己効力感を維持して前向きに学習や成長を続けるためには他者の存在が必要ということになります。では、他者の存在が希薄になってしまったら、私たちはどのようにするといいのでしょう。

達成感が低い子どもの存在

これまでの連載で扱ってきた通り、人間の知的発達は発見に対する快感情の発生(快体験)を動機づけにして行われます。とくに幼児期から学齢期は、自己効力感の発生要素である行動達成の機会が多くありますので、頻繁に快の感情を経験して学習を深めていきます。

一方、学齢期の子ども達であっても常に快体験ばかりで満たされているわけではありません。何かに挑戦した時に、ケガをしたりうまくいなかったりすることもあるでしょうし、行動達成や発見の喜びを得てほしいと考える大人が子どもに宿題や課題を与え、子どもがそれを苦痛に感じることもあるでしょう。

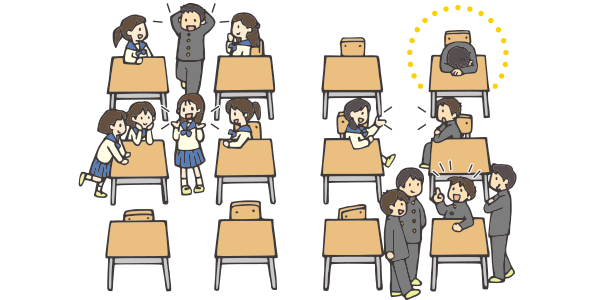

第6回で話題にした通り、自己効力感を高めるには、(1)行動達成、(2)代理的経験、(3)言語的説明、(4)情動的喚起が有効と考えられています。ところが、学習面で後れを感じていたり、スポーツが苦手だったりすると、学校という場では(1)の行動達成を感じにくくなってしまいます。学年をまたいだイベントも多くあって、どの学校(小学校、中学校、高校)でも、低学年の時にそのようなイベントについていくのは大変な苦労があることでしょう。もちろん、学年進行に応じて成長を感じる機会になる可能性が高いものですけれども、達成感を得られないままに終えてしまう生徒もいることでしょう。

このように、多くの人にとって有益だからという理由で設定されている物事は、すべての人にとって有益というわけではありません。集団で取り組む課題では多くの場合、行動達成度が低い人を生み出します。そのような人たちが自己効力感を低下させずに知的発達や精神健康度を維持するには、他者との関係や言語の力が必要になるのです。

聞くことが快体験になるための脳機能

達成経験が得られにくい時に自己効力感を維持する方法の1つは、言語的に勇気づけることです。「きっと次はできる」「自分にはいいところがある」「この間のことは大したことないさ」などの前向きな言葉は、達成経験の低さに前向きな意味をもたらす効果があります。このような経験が効果的になるのは、実は人間の脳の機能のおかげなのです。

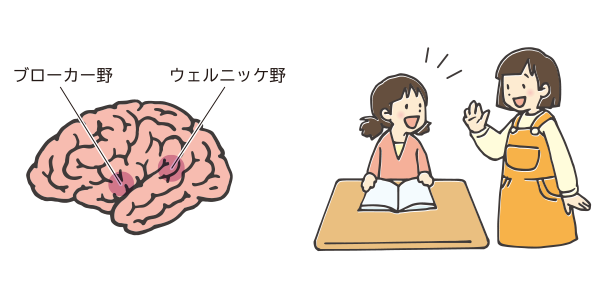

人間の脳の機能のうち、言語情報を理解する機能と、その理解をふまえて話すための機能は、脳の側頭葉から前頭葉の内部にある白質とよばれる部分が担っています。側頭葉には言語情報の理解を促すウェルニッケ野があるのですが、発話を担当する前頭葉のブローカー野とは少し離れた場所にあります。その2ヵ所は側頭葉の内部(白質)を通過する神経線維によって太く結びついているため、人間は言語情報の理解が発話につながり、言語を話すことと聞くことがほぼ同時に行えるようになっているのです。

本来、「聞く」という行為は主体的な行動にはならないのですが、人間の場合はブローカー野とウェルニッケ野の結びつきが強化されるために学齢期くらいから「聞きながら話す」ことができるようになります。そのため、「聞く」行為も主体的な行動にすることができます。

繰り返すようですが、ほかの動物ではおそらく感じることができない「聞くことでの主体的体験」が人間の場合は可能です。そのため、聞きながら言葉を発したり聞いている言葉によってイメージを強化することができます。大人や先輩の声かけやラジオ番組を聞くことが快適に感じられて前向きさを引き出すことができるのは、聞く人にとって聞く行為が能動的な体験になるためなのです。

言葉による動機づけ(勇気づけ)

ここまで話題にしてきた通り、言葉によって人は前向きさをもつことができます。他者からの言葉でも、自分で言葉にすることでも前向きさをもつことができます。「自分にはできる」「次はきっと違う結果が待っている」などの言葉によって、達成経験が少ない日があっても前向きさを維持しやすくすることできます。とくに学齢期は、身体的な成長があることや未来に期待がもちやすいことなどが理由になって、言葉によって前向きさを得やすい時期です。

「やればできる」「きっとうまくいく」「次は大丈夫だ」などの、未来での達成経験を予感させるこれらの言葉は、過去の達成経験を思い出させるきっかけになり、達成度が低い経験をした時でも未来への期待をもとに前向きな行動を発揮させる場合が多いのです。

ただし、言葉によって生じた前向きさは行動を誘発することはできますが、その行動が必ずしも達成経験になるわけではありません。ですから、自分や周囲の人たちによって誘発された行動が達成経験につながるよう、あるいは達成された部分を承認することで達成経験になるよう、周囲の人たちが関与することが必要なのです。

規範や義務に翻弄されるリスク

学齢期の知的発達を支えているのは達成経験だけでなく、言語による動機づけ(勇気づけ)も知的発達の支えになることを紹介してきました。また、言語による動機づけは達成経験をもたらすとは限らないため、行動に伴った承認が必要であることも述べてきました。このことは、学齢期の知的発達や精神的成熟の促進にはいくつかの留意点があることを意味します。

まず、学校や家庭で言葉を交わせる人がいないと感じるようになっていたら、その人は言葉による動機づけを獲得することが難しくなります。とくに、中学校や高校では教科別の担当制になっていくため、学校教員から生徒たちが前向きな声かけを得ることが減っていきます。また、現代の中学校や高校の多くは、個人評価を行う必要性から試験などの形式で能力評価を多く行う傾向にあり、学校でも「する(できる)べき」「し(でき)なければならない」ことが増えます。そのため、生徒間でも声かけの機会が減り、学び合いや支え合いの意識が希薄になりやすいのです。

さらに、中学生や高校生の時期は、身体的には大人に近づいていくために、親世代の人たちは自分の考えが子どもに共感されると勘違いしやすく、かえって感性や感覚の違いが浮き彫りになってきます。現代では親が子どもの職業的な指導者になる(子どもが家業を継ぐ)可能性はかなり低いので、親が子どもに「する(できる)べき」「し(でき)なければならない」と思って話しても権力の濫用にしかならない場合が多いです。つまり、周囲の大人が中学生や高校生になっている学齢期の子ども達に言葉で動機づけたり助言しようとしても、それが相手にとって有効な方法になるとは限らないのです。

前向きさを失いそうになったら

10代半ば以降は目に見えることだけでなく抽象的な出来事を判断する機会が増えていきますので、知的発達や社会性の獲得を続けるためには自己効力感を維持することがとても重要です。ところが、自己効力感の維持に必要な要素の1つである言語による援助の面では、家庭や学校で前向きに言葉を交わし合える人がいないという状況が訪れやすいのです。では、前向きに言葉を交わし合える人が家庭や学校にあまりない状況になったら、どうするといいのでしょう?

1つの方法は、直接には人を介さない方法ですが、詩や音楽や絵画などを通じて前向きさを得る方法です。音楽の歌詞に自分の言葉を見つけたり、言葉にしにくい感覚をメロディや絵画から得たりすることで、自分が理解されない感覚を弱めて前向きに行動しやすくすることができます。

もう1つの方法は、家族や教員以外とのつながりをもてるようにすることです。10代半ば以降は、身体的には大人世代とあまり違いがなくなりますので、対等な関係である場面と保護的な関係である場面が混ざり合っていきます。そのためお互いの意見が衝突したりすれ違ったりしやすく、家族が子どもの最大の理解者でいられるとは限らない状況になります。そこで、家族や教員以外に自分を理解してくれている、自分を尊重してくれていると感じられる存在を見つけるように支援します。その存在は親戚かもしれませんし、友達かもしれませんし、また別のつながりかもしれません。自分を理解してくれていると感じられる存在が何人かいると、普段の自分が感じる状況を前向きにとらえたり柔軟に考えたりすることがしやすくなります。

どちらの方法も、自分の感性や言葉、誰かの指示や指摘といった単独の関係性に従うような関係性から抜け出して、多様な考え方で自分の成長を支える方法です。この方法は、幼児期から学童期初期に獲得したメタ認知を自分の実生活に応用して、知的発達や社会的成熟、さらには自己効力感の維持に役立てるという方法なのです。

補足:子どもの社会的孤立と回復

文部科学省が毎年10月に発表している調査によると、令和2年度の中学校での不登校者数は132,777人で、生徒100人あたり4.09人となります1)。ここでいう不登校の定義は30日以上欠席していることを意味するので、保健室登校をしている生徒などは数に含みません。ちなみに日本財団が2018年末に公表した調査では、「登校はするが教室にはいかない」「教室に行ってもほかと違うことをする」といった「不登校傾向がある」子どもは、実際に長期欠席している子どもとは別に中学生の10%近くいるのではないかと試算されています2)。

ところで、この不登校という用語には「子どもは学校に行くのが義務」であり子ども側の不作為であるかのような感覚を抱かせます。実際には、日本国憲法で規定しているのは「教育を受けさせる義務」がありますので、国や地方自治体や周囲の大人たちが学ぶ環境を作る義務があります。ただ、ここで学ぶ機会が少なくなった子どもや周囲の大人達が、恥や罪悪感を過剰に負ったり当事者に負わせたりすると本末転倒です。恥や罪悪感をあまりもたなくていいように批難の応酬になることなく、精神的な成熟や社会的知性の獲得に向けて本人や家族が人間関係を構築していけるといいのではないでしょうか。このことは、この連載の後半であらためて話題にします。

引用文献

1)文部科学省:令和2年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果,https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1302902.htm(2022年5月15日最終アクセス),2021

2)日本財団:不登校傾向にある子どもの実態調査,https://www.nippon-foundation.or.jp/who/news/information/2018/20181212-6917.html(2022年5月15日最終アクセス),2018