今回は論文詳読についてご紹介したいと思います。以下は連載第1回でご紹介した、カリキュラムの全体像(図1)ですが、後半の第16回に論文の読み方について簡単に講義し、第18回、第20回、第22回、第24回、第26回と5回にわたって論文詳読の講義が入っています(黄色マーカー部分は、検査技術科学専攻の学生の医療統計学の講義を兼ねており、それらの学生の必須受講回を表しています)。

論文の読み方を教える

まず一連の講義の初回(第16回)は論文の読み方の講義です。研究とは論文を読み、実施しながら学ぶものだと思います。今までの講義も論文を読めるようになるためにしてきたと言っても過言ではありません。論文を読む目的は、研究のすべてのプロセスにおいて先行文献を参考にすることで、私は「よい文献を見つけてお手本にする(マネる)」ことだと教えています(図2)。

論文の読み方の例では、以下の在宅緩和ケアにおける褥瘡の予測危険因子の探索に関する論文を使っています(図3)1)。

最初は論文の構成(図4)に関する説明です。

まずはセクションごとに論文を読んでもらい、論文チェックリストをつけてもらいます(論文チェックリストについては後述します)。ここでは論文クリティークの考え方についても次のスライド(図5)のように教えていますが、講義では「徹底的に粗探しをすること」というふうにも言っています。どんな研究にも限界があり、粗探しをしていったらキリがない訳なのですが、学習の初期段階では粗探しのトレーニングをすることは有効だと思っています。

次の3枚が各セクションごとのスライドです(図6~8)。まずセクションごとに論文を読んでもらい、そのセクションでは何を書くべきかについて話した後にそのセクションの内容を簡単に解説し、チェックリストの説明をします。これを抄録、背景、方法、結果、考察、結論と繰り返します。その中で、「わからないことは徹底的に調べながら論文を読もう」と言って、看護や研究に関する知識等についても解説しています。この論文ですと褥瘡とその重症度や、OHスケールなどの褥瘡の危険因子と評価スケール、せん妄などについても解説しつつ進めます。

次回以降に向けての課題を考えてもらう

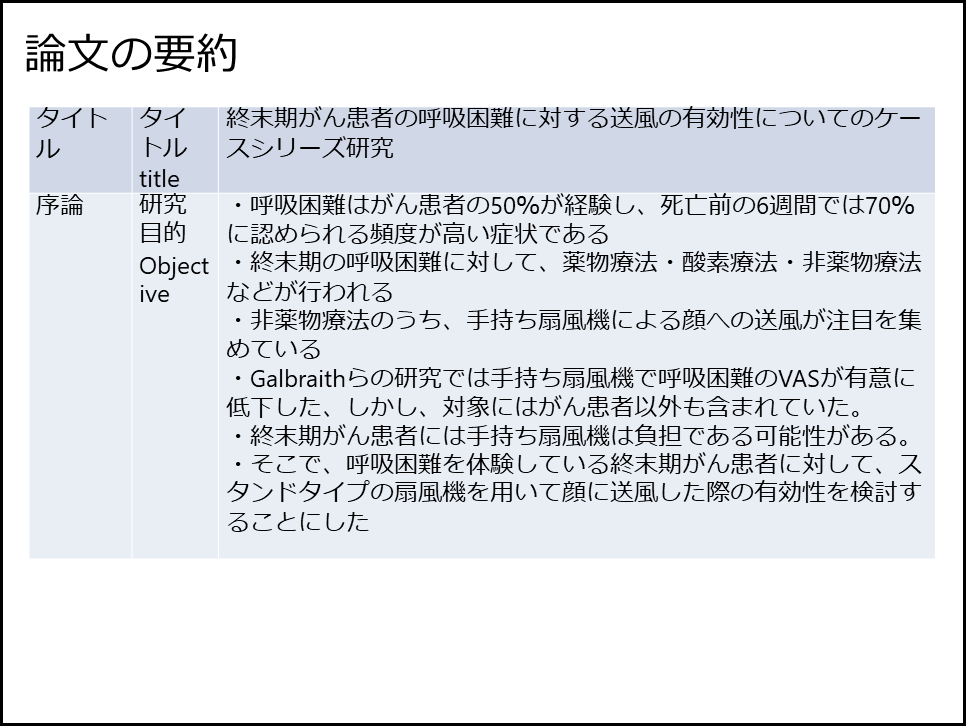

最後に次回からの5回(第18・20・22・24・26回)にわたる論文詳読の課題について話します。各回の論文詳読では事前に論文を提示し、課題を提出してもらいます。課題の1つ目は論文要約テンプレートで、これは論文の要約を2~4ページで、日本語でまとめるように指示しています(図9)

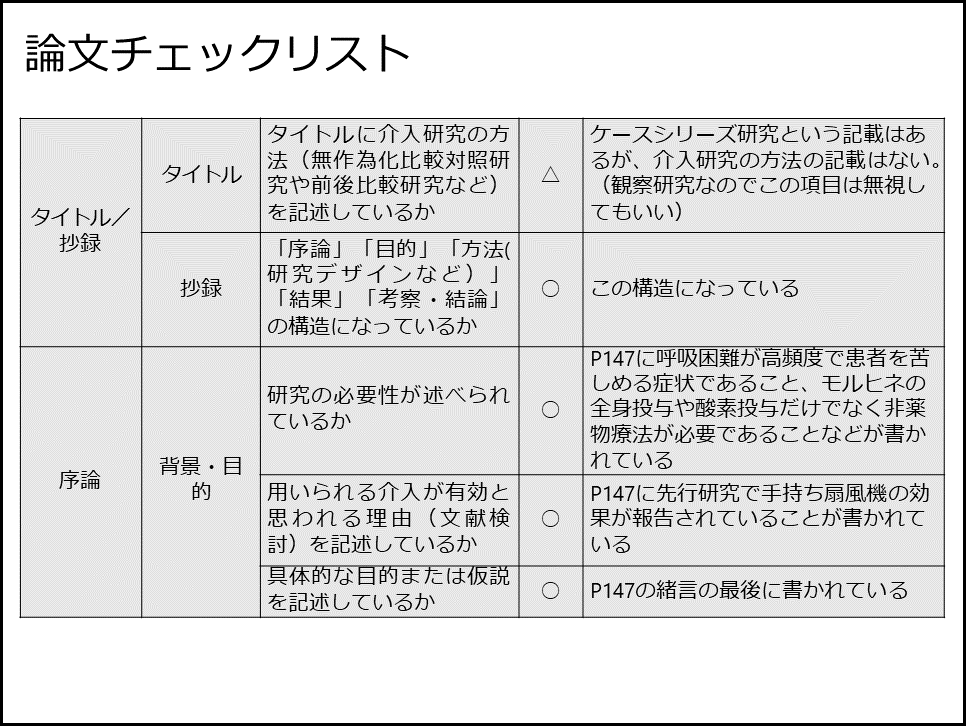

もう1つの課題は論文のチェックリストで、これは書籍『研究手法別のチェックシートで学ぶ よくわかる看護研究論文のクリティーク 第2版』(日本看護協会出版会、2020)2)に掲載されている「クリティークチェックリスト」を使っています。このチェックリストはおそらくCONSORTやSTROBEなどの論文公表ガイドラインを意識したもので、大変標準的なものだと思います。書籍に記載されているWEBサイトからダウンロードして使用することができます。この2点について、講義前にGoogle Classroomに提出してもらっています。

とりあげる論文について

2025年度に採用した論文は以下の5編です。

第1回(日本語、ケースシリーズ研究)角甲純ら:終末期がん患者の呼吸困難に対する送風の有効性についてのケースシリーズ研究3)

第2回(日本語、質的研究)大西奈保子ら:臨地実習で終末期の患者を受け持った看護学生の成長に関連した体験4)

第3回(英語、介入研究)Bruera Eら:Parenteral hydration in patients with advanced cancer: a multicenter,double-blind,placebo-controlled randomized trial5)

第4回(英語、観察研究)Tsugawa Yら:Comparison of Hospital Mortality and Readmission Rates for Medicare Patients Treated by Male vs Female Physicians6)

第5回(英語、系統的レビュー)Hu EA:White rice consumption and risk of type 2 diabetes: meta-analysis and systematic review7)

日本語2本、英語3本で、さまざまな研究方法論に触れてもらえるように選びました。また、本学の卒業研究ではレビュー研究が非常に多いので、ぜひしっかりとした系統的レビューを行って欲しいという思いから、最終回では系統的レビューの論文を選んでいます。英語論文に関しては英語の講義ではないのでDeepLなどの翻訳サイトを使ってよいと話しています。ただし、翻訳サイトを使っても専門用語などはちゃんと調べて、きちんとした日本語で要約を出すように言っています。提出された課題をみると翻訳サイトそのままの論文は一目瞭然です。

論文詳読の実際

論文詳読の実際について、第1回の論文を例に少し説明します。まず、論文の要約(図10)について説明した後に、学生の理解を深めるように方法論や看護についても講義します。

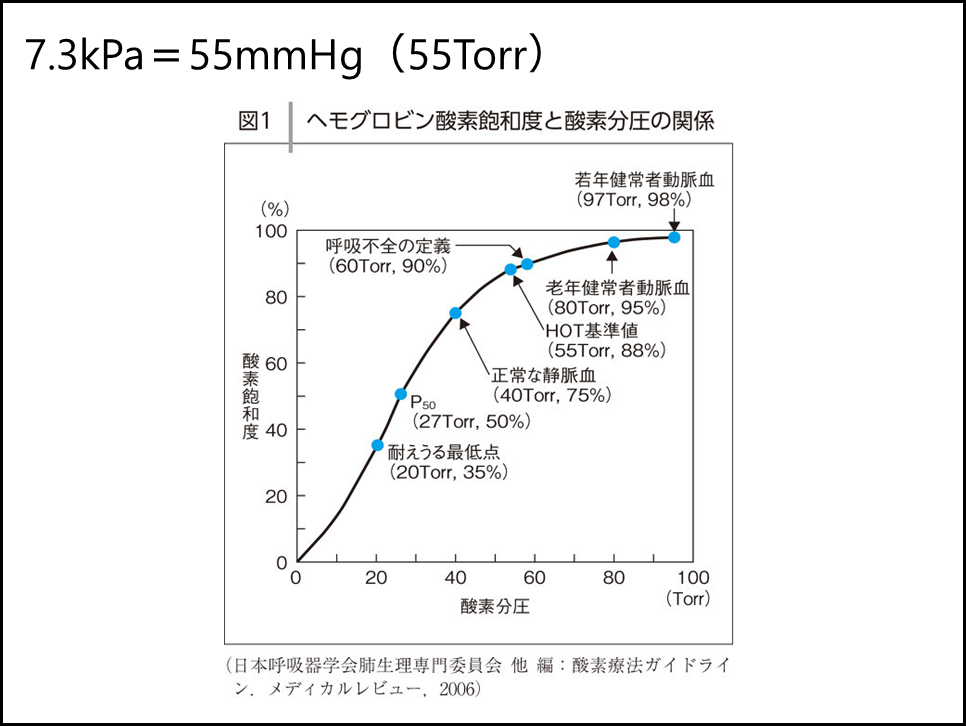

この論文ですと、まずケースシリーズ研究(図11)について講義した後に、呼吸困難と呼吸不全(図12)の違いや先行研究についても少し解説しています。

その後に、方法のところでは適格基準、除外基準の1つ1つを設けた理由や測定項目でなぜ何を測定したかなどを説明しています。この論文では向精神薬を間違えて抗精神病薬と書いてありましたので、この2つの違いについても説明しました。結果は主に実際の図表の見方を説明しています。

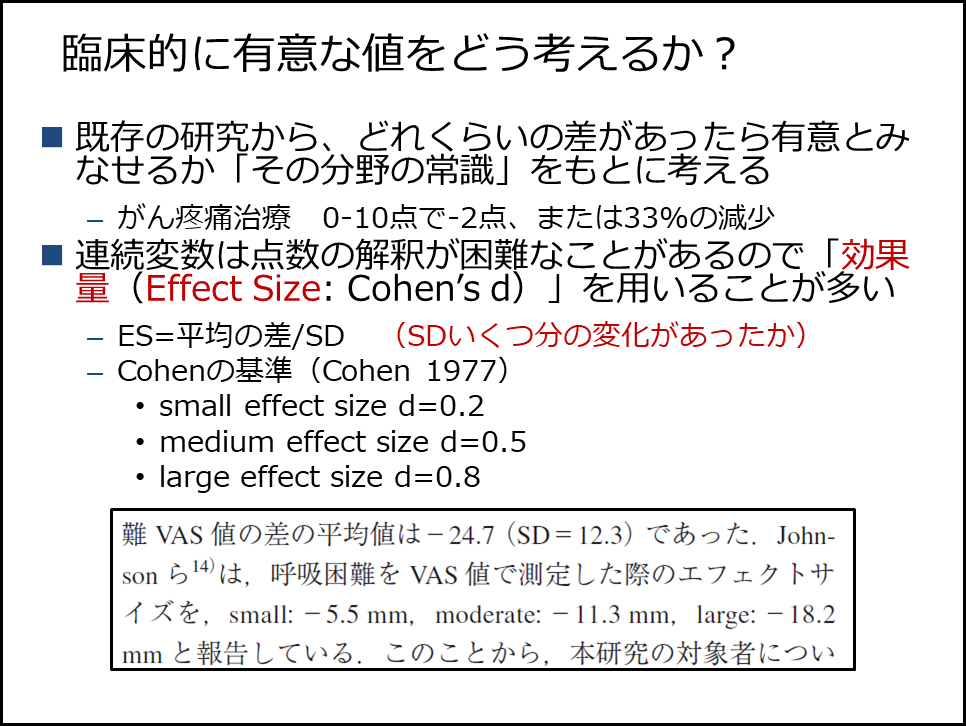

考察に関しては結果をどう解釈するか、この論文でしたら呼吸困難軽減の程度をどう評価するかが重要なので、実際に本講義で以前に使ったスライドをもとにして、効果量(エフェクトサイズ)の考え方をしっかり教えています(図13)。

最後にこの論文全体を評します(図14)

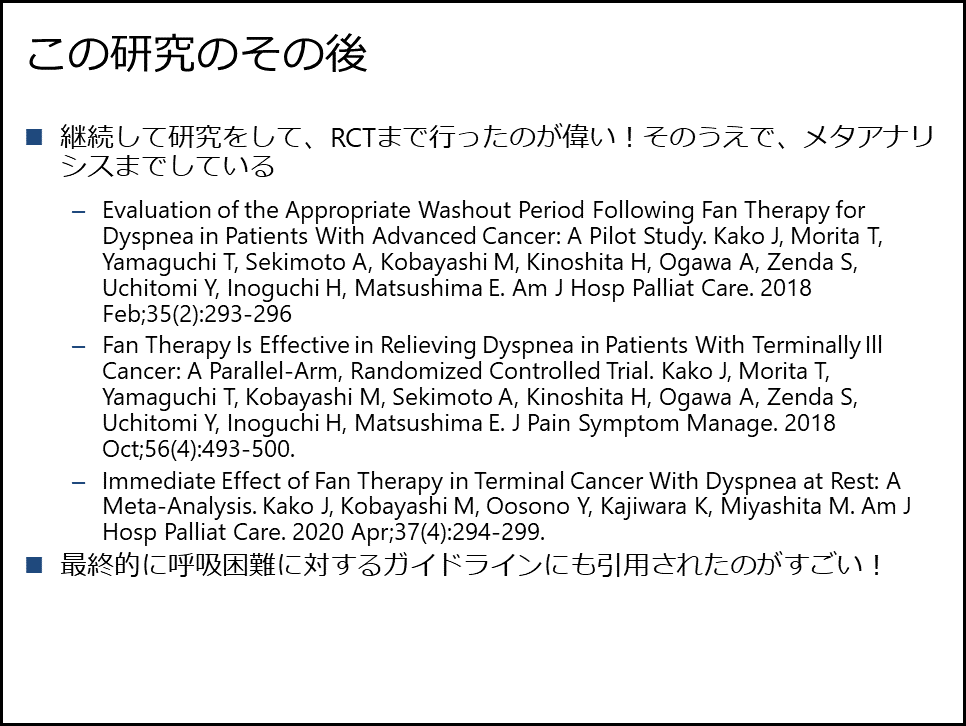

この研究はその後についても知っていたので、少し追加しました(図15)。

ここまで終わってから、論文チェックリスト(図16)を一通りおさらいしてこの講義は終了です。たいていの講義は1時間くらいで終わっています(残りの30分程度を、研究の実際という研究紹介に充てています。連載第1回参照)。

おわりに

論文詳読に関する学生の感想は「思ったより論文が読めた」「講義を聞いて、自分の読み方が浅い・甘かったことに気づいた」というものが多いです。今は翻訳サイトや検索エンジン、生成AIもあるので、本当に論文を読むのが楽になりました。ただ、提出された課題をみると、しっかり考えて学習した人と、とりあえずこなした人との差は大きいです。5本読めば随分力がつくと思うのですが、どうでしょうか。

本講義は2024年度までは論文詳読は看護学専攻の若手の先生方に協力していただき、各グループ7人程度で10グループをつくり、グループワークの形で進行してきました(先生方ありがとうございました!)。しかし、カリキュラム改訂に伴う時間割の変更でこの講義が臨地実習と重なってしまい、多くの先生方にご協力いただくのが難しくなったため、2025年度から私が一人で全員に講義するように変更しました。グループワークのほうがより細やかな指導ができ、かつ、さまざまな先生方のお話を聞けるのでよいのは間違いないと思いますし、全員に対する一斉講義の評価はまだできていないのですが、2025年に行ってみた感想では、やる気がある学生については十分できそうだという点です。逆にいうと、やる気がない学生には一斉講義は向かない気もしています。このへんの評価や修正は今後の課題と考えています。

1)西崎久純,石川奈津江,平山英幸ほか:在宅診療を受けているがん末期患者における褥瘡の予測危険因子.Palliative Care Research 12(3):271-276,2017

2)牧本清子,山川みやえ:研究手法別のチェックシートで学ぶ よくわかる看護研究論文のクリティーク,第2版,日本看護協会出版会,2020

3)角甲 純,關本翌子,小川朝生ほか:終末期がん患者の呼吸困難に対する送風の有効性についてのケースシリーズ研究.Palliative Care Research 10(1):147-152,2015

4)大西奈保子, 田中 樹:臨地実習で終末期の患者を受け持った看護学生の成長に関連した体験.日本看護学教育学会誌31(3):23-34,2022

5)Bruera E,Hui D,Dalal S et al:Parenteral hydration in patients with advanced cancer:a multicenter,double-blind,placebo-controlled randomized trial.J Clin Oncol 31(1):111-118,2013

6)Tsugawa Y,Jena AB,Figueroa JF et al:Comparison of hospital mortality and readmission rates for medicare patients treated by male vs female physicians.JAMA Intern Med 177(2):206-213,2017

7)Hu EA,Pan A,Malik V et al:White rice consumption and risk of type 2 diabetes:meta-analysis and systematic review.BMJ 344:e1454,2012