この連載も徐々に終盤に近付いてきました。今回はレビュー研究です。本学の卒業研究ではレビュー研究を行う学生が多いので、レビュー研究については1回分しっかり時間を取って教えています。

系統的レビュー

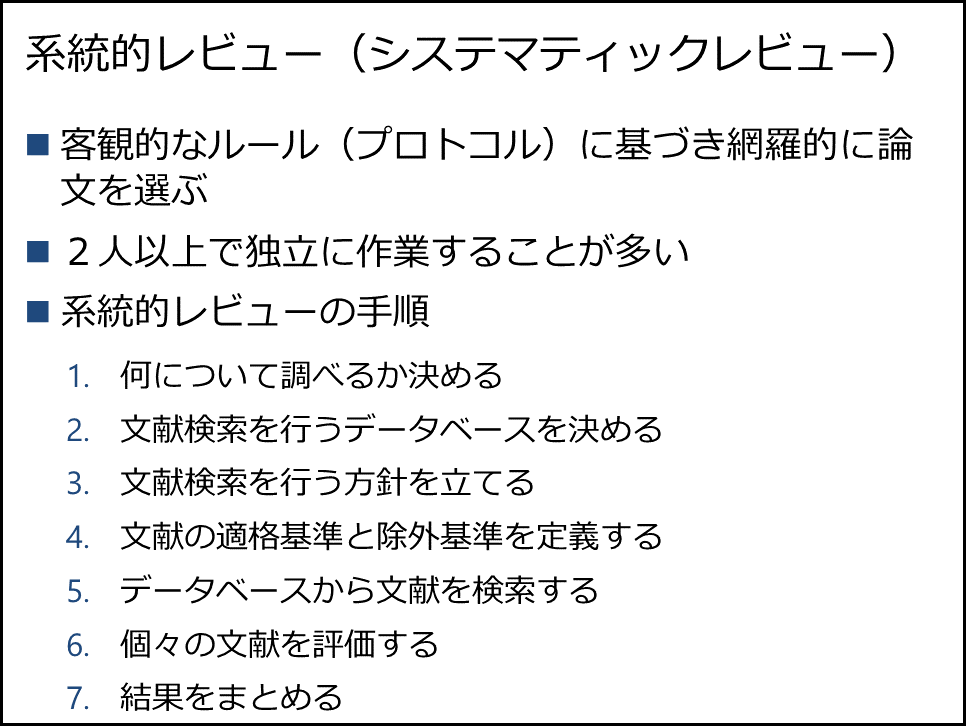

まず最初に文献レビューとレビュー研究の違いを教えます。文献レビューは過去の先行研究を調べることで、研究の際には必ず行うことですが、レビュー研究とは「あるテーマや視点で過去の先行研究を調べ、論文にまとめること」と教えています。次にナラティブレビューについて簡単に話した後に、メインの系統的レビューに入っていきます。系統的レビューで用いる論文は,早期からの緩和ケアに関するコクランシステマティックレビューです1)。学生にはレビュー研究をするなら、できるだけ系統的レビューの方法論に沿って進めるように話しています(図1)。

まずはデータベースです。東北大学ではPubmed、MEDLINE、CINAHL、PsycINFOなどのデータベースが使用できます。文献検索についてはすでに教えています(第14回参照)が、Web of ScienceやGoogle Scholar、臨床試験登録などからも論文を探すことを教えています(図2)。

次は論文の検索ルールで、検索ルールを策定して論文を探すことが系統的レビューであると教えています。何も教えないと学生は検索ルールを最初からかなり絞って行うことが多いのですが、検索ルールは、最初はかなり広くとって、タイトルや抄録をみて絞っていくことを教えています(図3)。

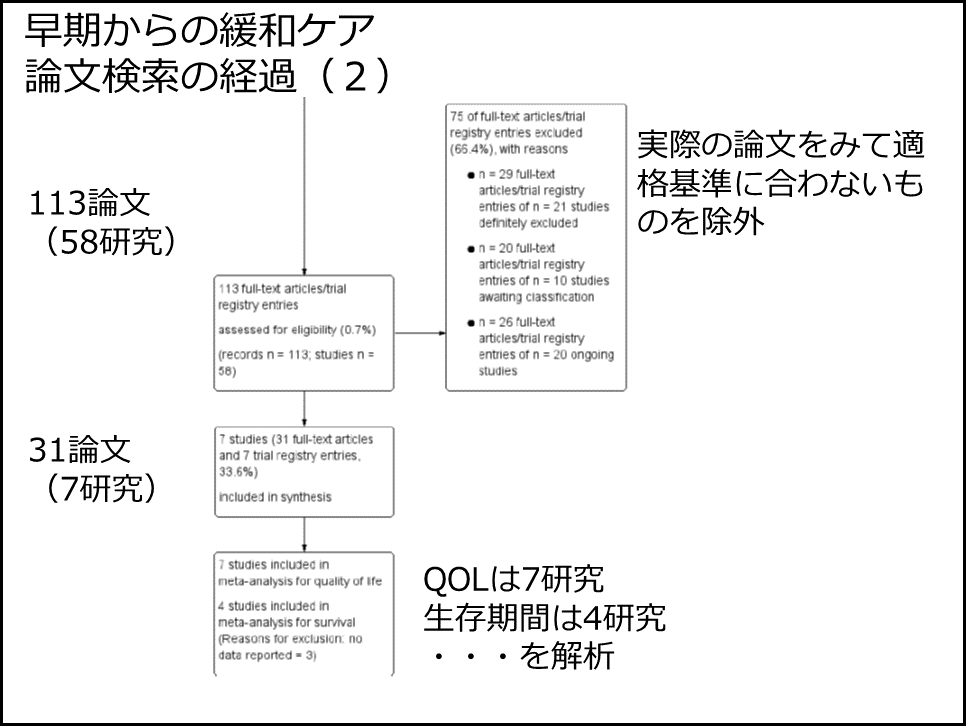

この例では重複を除外して16,999件の論文が最終的に7つの研究にまで絞られました(図4~6)。この作業はものすごく大変ですが、漏れなく論文を探すには必要なプロセスだと思います。また、この作業は原則として2名で行うように話しています(実際にはしていない学生が多いと思いますが)。

論文を同定したら、研究の質の評価のところまで簡単に話しています(図7)。

メタアナリシス

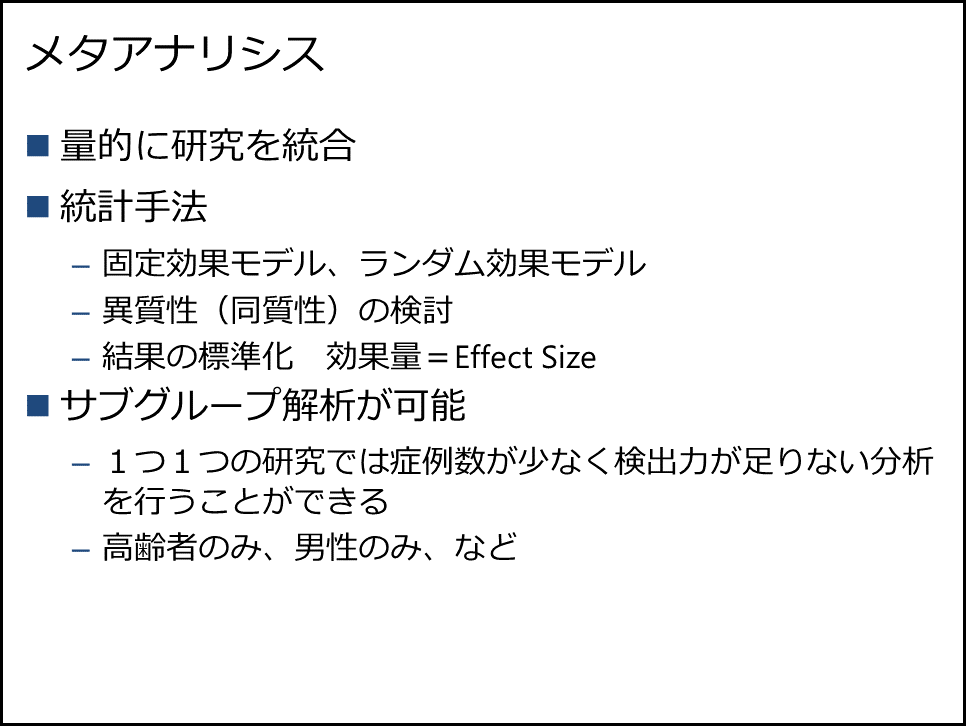

次はメタアナリシスです。メタアナリシスとはご存じのように量的に研究を統合する手段で、固定効果モデル、ランダム効果モデルなどは言葉だけ教えていて内容には触れていません。効果量については、前半の統計学的検定のところで臨床的有意性の判断基準として教えています。臨床的有意性や効果量は試験でもよく出すところです(図8)。

例1 早期からの緩和ケアのQOLに対するメタアナリシスの結果

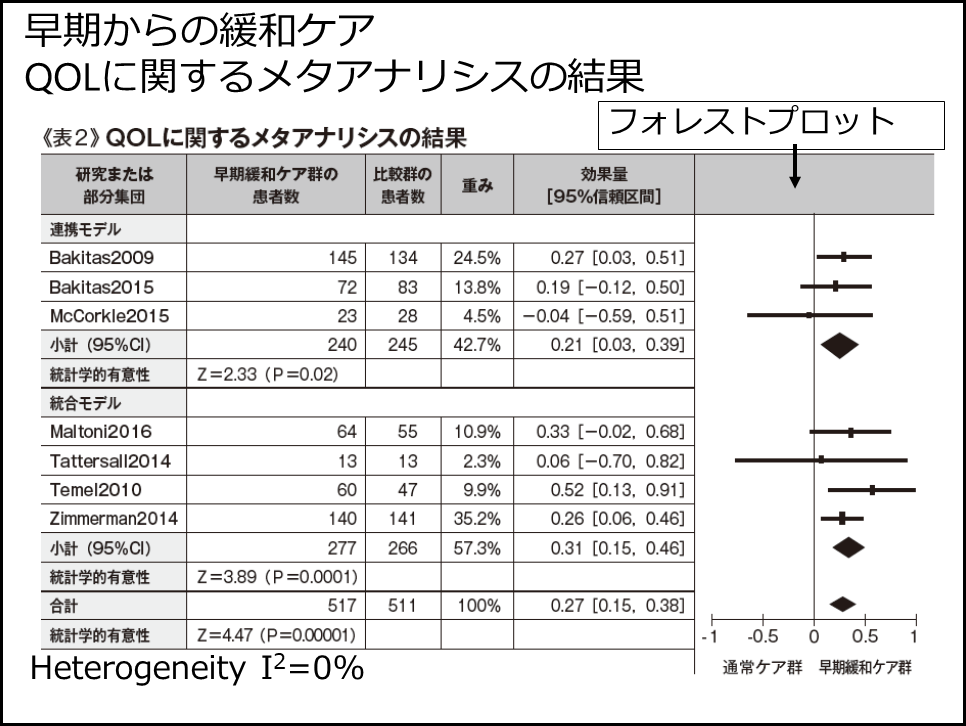

次のスライドは早期からの緩和ケアのQOLに対するメタアナリシスの結果です(図9)。このフォレストプロットの読み方を教えています。この例では異質性の統計量はI2=0%です。

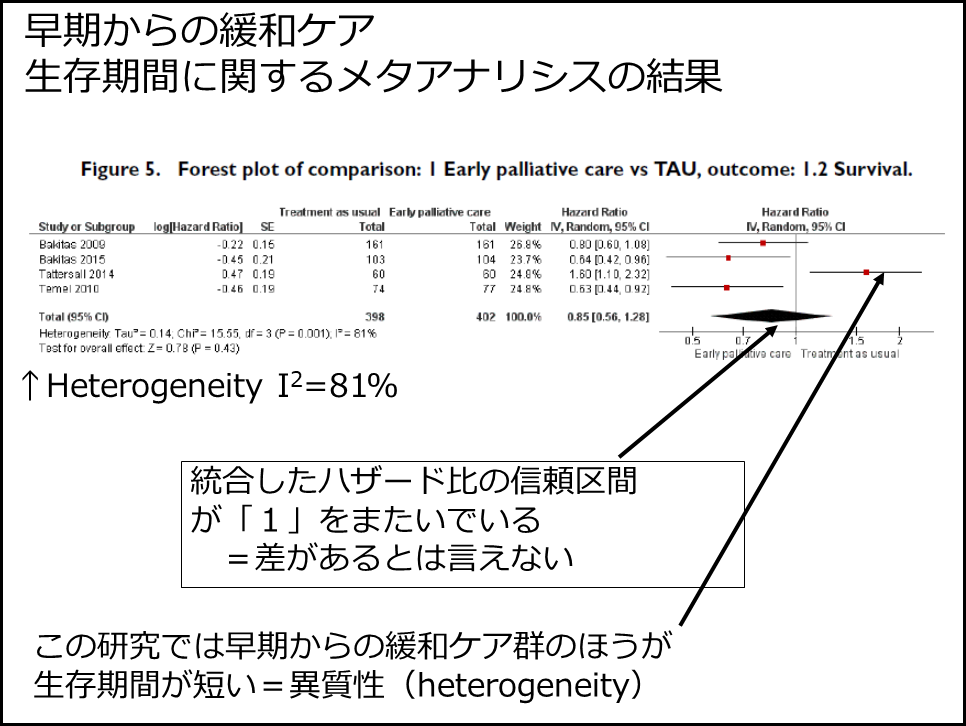

例2 早期からの緩和ケアの生存期間に対するメタアナリシスの結果

この次のスライドは生存期間に関するメタアナリシスの結果で異質性がI2=81%となっています(図10)。これは生存期間を延長するという報告が3件であるのに対して、生存期間を短縮するという研究が1件みられるからです。このような異質性がみられる場合には研究結果の統合に慎重にならなくてはなりません。たとえば男性に対してプラスの効果があり、女性に対してマイナスの効果がある薬剤があった場合に、全体ではプラスマイナスゼロとはなりません。異質性について話したあとは、感度分析とサブグループ分析について話しています。感度分析とは一般的に条件を少し変えて結果が変わるか、変わらないかを調べることと教えています。また、一部の研究や集団だけ取り出して分析することをサブグループ解析と教えています。感度分析は一般的に条件を少し変えて結果が変わるか、変わらないかを調べることです。本例では、純粋なランダム化比較試験とクラスターランダム化比較試験を含んでいますが、純粋なランダム化比較試験に絞った場合でも結果が変わらないことが示されています。

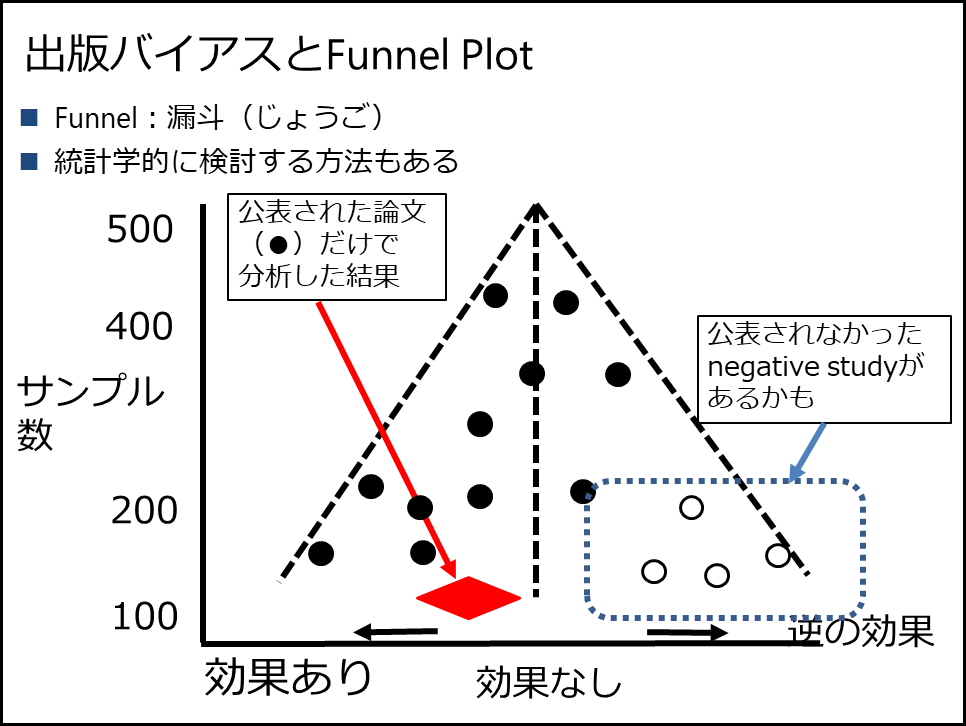

メタアナリシスとバイアス

次はメタアナリシスとバイアスです。メタアナリシスに関するバイアスにはさまざまなものがありますが、出版バイアスに関しては次のスライドのように少し丁寧に教えています(図11)。最後にネットワークメタアナリシスについて簡単に例を挙げて教えて、メタアナリシスは終了です。

質的研究の統合

質的研究の統合に関しては、私自身がやったことがないので、本当に簡単にだけ教えています(図12)。本当はもう少し丁寧に教えなくてはならないといつも思います。質的研究の統合の例は、緩和ケアにおける看護師の役割というメタシンセシスで、28の質的研究を主題分析的に統合したものです2)。また量的研究であっても質的研究であっても必ずしも統合するとは限らないので、列挙して総括しているような研究もいくつか例を挙げて話しています。ここでは手前味噌ではありますが、自分の研究が含まれている論文を出しています3,4)。歴史に残るような研究を出すことは非常に難しいですが、自分の研究が系統的レビューに含まれると、自分の研究でも何かしら後世の役に立っていると思えますよね。学生にも系統的レビューに含まれることは名誉であり、そのような研究を目指して欲しいと話しています。

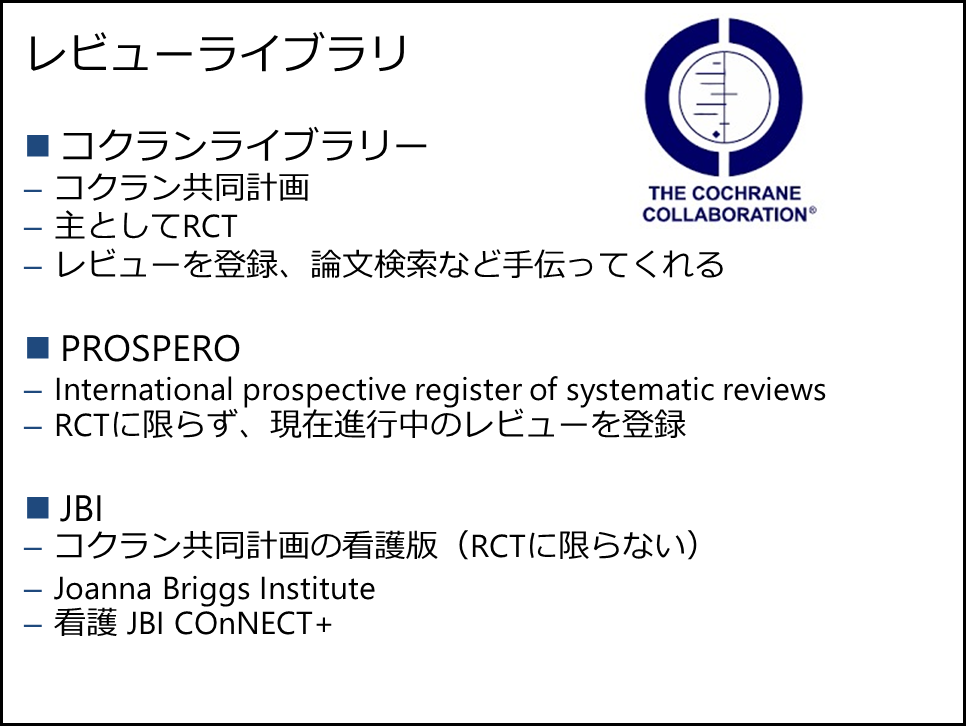

レビューライブラリ等

最後はレビュー研究についての補足事項です。まずはレビューライブラリとしてコクランライブラリー、PROSPERO、JBIについて話します(図13)。学生には同じレビューが同時に進行する無駄を省くためにもPROSPEROへの登録を勧めています(が、実際にしているかはわかりません)。

その次にさまざまなレビューのタイプとして、定義はやや曖昧なものの、Integrated review、Scoping review、Rapid reviewなどについて話しています。

そして、系統的レビューやメタアナリシスの報告方法としてPRISMA声明についても簡単に話し、これに沿ってフローチャートや論文を書くように話しています。

最後に診療ガイドラインと系統的レビューの関連性について話し、GRADEやAGREEIIなども言葉だけ紹介しています(図14)。

このいちばん最後のスライドは私見極まるものです。学生の卒業研究をみていると「日本語だけちょっと調べました」「ちょろっと調べて勉強しました」という研究が散見されます。もちろん、学生の能力ややる気によってどこまでできるかは変わってくるのですが、やはり研究として行うにはしっかりした系統的レビューを行って欲しいと思っています(図15)。

最近では、卒業研究の学生を筆頭執筆者として行った系統的レビューが英文誌に掲載されるケースもちらほら出てきました。当然ながら、指導教員のご努力あってのことではありますが、私もうれしく思っています。

1)Haun MW et al:Early palliative care for adults with advanced cancer.Cochrane Database Syst Rev6(6):2017 / CD011129

2)Sekse RJT et al:The nurse's role in palliative care: A qualitative meta-synthesis.J Clin Nurs27(1-2):e21-e38,2018

3)Gutierrez Sanchez D et al:The quality of dying and death measurement instruments : A systematic psychometric review. J Adv Nurs74(8):1803-1818:2018

4)Xu S et al:A systematic review of instruments measuring the quality of dying and death in Asian countries.Qual Life Res32(7):1831-1842,2023