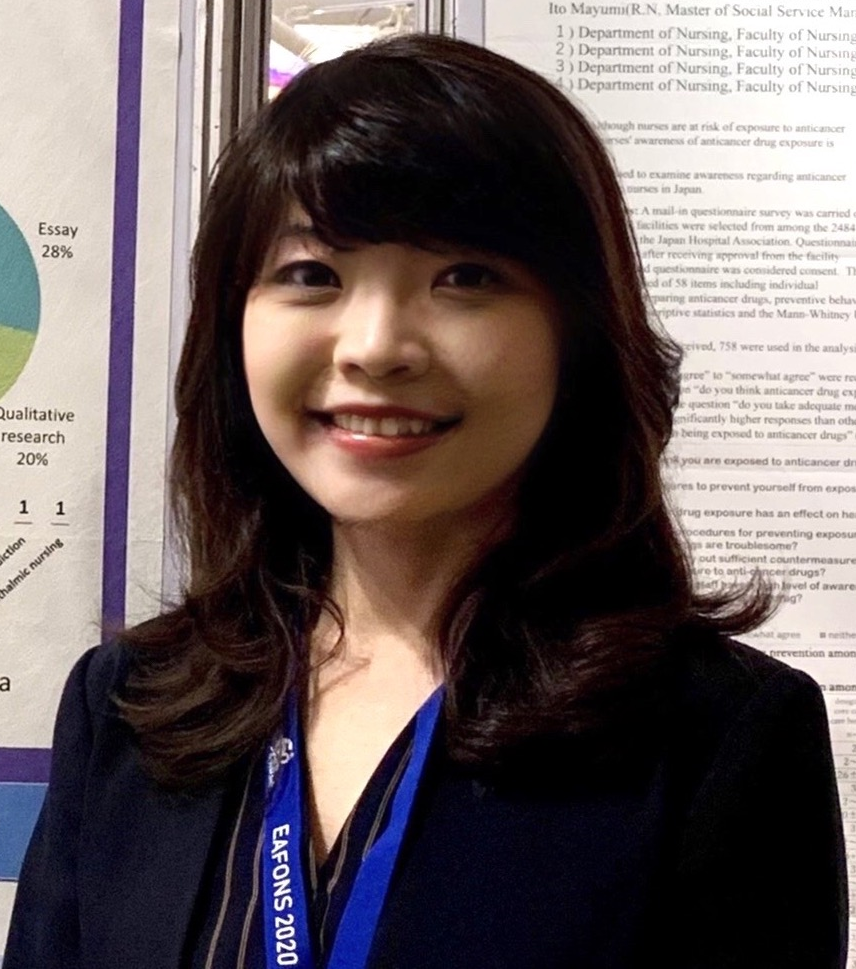

こんにちは。前回は、博士号取得後に産科関連医療事故の判例研究の分析に取り組んだことをきっかけに、医療における安全に関する研究が増えたことをお伝えしました。ところで、医療における安全ってなんでしょう? それがわからなければ、何を問題にするべきなのか、どのように改善が求められるのかもわかりません。そこで今回は、「医療における安全」について考えてみたいと思います。

医療の安全は「管理」「確保」されるもの?

医療における安全研究に取り組み始めると、「安全管理」「安全確保」という言葉をやたらと耳にすることになりました。そのたびに、私はいつも“安全って「管理」されたり「確保」されたりするものなの?”と違和感を覚えました。

この感覚には、私が2000年4月に読んだある新聞記事が影響していました。その記事は、1999年1月11日、横浜市立大学医学部附属病院の手術室で起きたいわゆる「患者取り違え事故」の後に、同病院に起きた変化を報じていました。

事故以来、同病院では様々な対策を打ち出した。1ヶ月後に出来た最初の事故防止マニュアルでは、何かにつけて「患者確認」が求められるようになった。患者は10m歩くたびに担当医や看護師に呼び止められ、手術前には自分で足の裏に油性ペンで名前を書くことになった。詳細な事故防止マニュアルは、医師らを「安全の迷路」に追い込ませた——「本人確認は2回が安全か、3回か、それ以上なのか…」。事故を恐れた医師らは診療に委縮し、出血を伴う措置や検査を制限し始めた。入院予定の患者を他病院に移したり、夜間は患者に拘束具をつけたりすることも多くなった。マニュアル順守のしわ寄せで、研修医や看護師はカルテ整理などの残業が増え、「安全対策のために疲労の限界」、「いつ重大事故が起きてもおかしくない」という声も聞かれるようになった。1)

わが国の医療事故の中でも、この事故が社会に与えた衝撃は非常に大きく、国や学会、職能団体、全国各地の医療機関で様々な対策が講じられました。私が安全研究に取り組むことになったのも、その一つの表れだと思います。

こうした動向は、確かに、患者にとって安全な医療を受ける権利の拡大を意味するのでしょうが、結果として医療の場から診療の機会を奪い、患者の安全と安楽を犠牲にすることへとつながっているともいえます。安全対策の強化がかえって重大事故の温床になるという皮肉、事故を恐れて診療に委縮せざるを得なくなった事情の背景に、医療における安全「確保」、安全「管理」という視点がはらむ問題が見え隠れしていないでしょうか2)。

ちなみに、この事故のあと同病院は、病院組織による様々な取り組みに加え、自主的に勉強会を開くなどの取り組みを続け、現在では医療安全対策に取り組む施設のオピニオンリーダー的存在となっています。

医療における安全とは?

そこで、「安全」という概念について調べてみたところ、安全問題をテーマとした論著は多数存在するものの、「安全」をきちんと定義したものは、当時なかなか見当たりませんでした。諦めかけたその時、『安全学索隠』という本に出会いました。著者の辛島氏は、詳細な概念分析に基づき「安全」を以下のように定義していました。

「安全」とは所定の目的を達成してなおかつ別に害毒の伴わないことであり、欠くことなくまるまる通過する状態を意味する。前提条件としては経緯の中に波乱や不安を含み得る、いいかえれば変化を前提として成り立つものである。これに対して「安泰」とは結果の無事が将来にわたり続くことであり、「事」のない状態のまま時が推移していく状態を意味する。波乱や不安の要素が一切ないことを前提条件とし、変化を否定する方向に働くものである。3)

これを読んで、私は、医療における「安全」とは変化を前提として成り立つものであり、「安全」から波乱や不安の要素を排除してしまっては「安泰」を求めることになってしまうことに気付かされました。変化は、人間の心身の状態にとって、医療にとって、最も基本的で不可欠な要素です。医療の現場で変化を否定し「安泰」を志向するということは、病状の悪化・回復・治癒といった人間の自然な生命過程から目を背けることになり、先の例を挙げれば、事故を恐れて診療・処置・検査に委縮する事態へとつながり得ます。いわゆる「安全至上主義」は、「安泰」のための「事なかれ」が目的となってしまっている状態を指すのでしょう。

では、「安泰」と対比されるところの「安全」は、医療においてどのようなものとして考えられるでしょうか。辛島氏によれば、「全」の字を含む「安全」の語は、厳密には、一切の害毒や欠陥を含まないことであり、全滅の意味での「破滅」を反対語とします4)。しかし、安全は本来、十全であることと無事であることを共に含む言葉であり、実際のところその内実は多様であって、「破滅」と「安全」を両端とする連続線上のどの地点に落ち着きどころ(辛島氏は「安分点」と呼びます)を見出すか、いかにしてその落ち着きどころをより「安全」に近づけていくかが重要なポイントとなるのでしょう。

安全は「形成」されるもの

実際、医療従事者が個々の患者・家族と向き合い十分に交わり合う中で彼らの思いを知り、可能な対応について情報提供し、患者・家族自身の力で落ち着きどころを見出し、目的を達成できるように支援する場面を、私は博士課程で取り組んだ研究『看護のアートにおける表現』でいくつも描き出しました。この研究では、個々の産婦が自身の苦悩に対峙すると共に、その産婦の苦しみに助産師が共に向き合って、安全で満足のいくお産に向けて納得のいく共通ラインを設定していくプロセスがいきいきと具現化されています。医療の現場とは、このように患者・家族と医療従事者との関係性が色濃く反映される、個性際立つ場です。だからこそ医療従事者は、自らの仕事に魅力ややりがいを感じることができるのではないでしょうか。

医療における安全は「守られる」ものというより「創られる」ものであり、患者・家族と医療従事者が協働して「形成」していくものであるのでしょう。医療における「安全形成」のダイナミクスは、患者と医療従事者による対話が拓く関係構築のプロセスと換言できるかもしれません。

引用文献

1)読売新聞(2002年4月17日)朝刊

2)谷津裕子:第1章 医療における「安全」とは何か.いのちの倫理学,桑子俊雄(編),p.1-22,コロナ社,2004

3)辛島惠美子:安全学索隠—安全の意味と組織,p.27-39,八千代出版,1986

4)前掲3),p.54-56

_1695266438427.png)

」サムネイル2(画像小)_1655700691661.png)

_1695266438714.png)

」サムネイル2(画像小)_1643620035963.png)