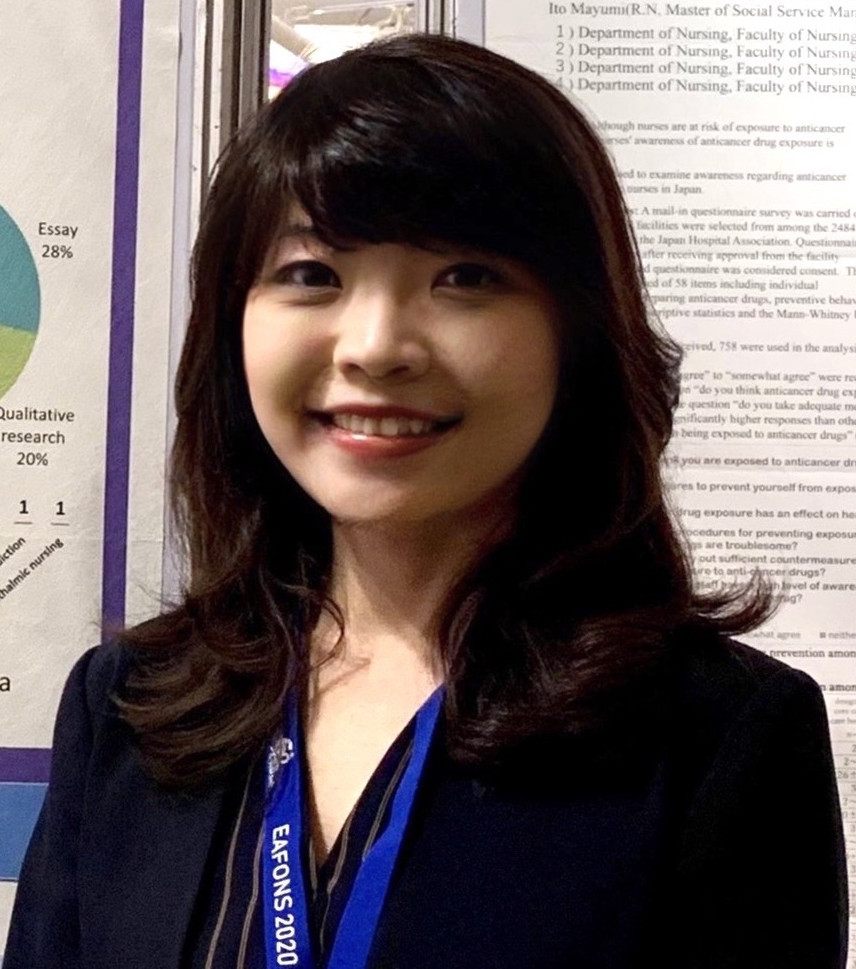

こんにちは。気がつけばこの連載も7回目。私の看護学生時代から博士後期課程までの研究の旅がようやく終わったところです。「ゆっくり研究散歩」ではありますが、ゆっくり過ぎて自分でもびっくり(笑)。ここまでお付き合いくださって、ありがとうございました。研究散歩の旅はまだ続きます!

博士号取得後に取り組んだ判例研究

2001年3月に博士号を取得した春、私は母校の日本赤十字看護大学に講師として採用していただきました。専門領域は母性看護学・助産学。大学院では基礎看護学領域で学びましたが、助産師としての臨床経験と教育経験があったこと、そして、ちょうど母性看護学・助産学の講師のポストが空いていたことが、採用の理由のようです。

ある日、当時の上司で同大学教授であった平澤美恵子先生から「今度、厚生労働科学研究費補助金で産科医療の安全について研究することになったんだけど、一緒にどうですか?」とお誘いいただきました。産科医療の安全という、初めて取り組む研究課題に「私にできるだろうか」と一瞬たじろぎましたが、そうした不安よりも大学院で培った研究能力を維持・向上させたい思いが強く、二つ返事で「ありがとうございます! ぜひお願いします」と答えました。

その研究のテーマは、「病院内総合的患者安全マネジメントシステムの構築に関する研究―産科関連医療事故防止のシステムアプローチ―」というもの。産科医療の研究者が、システム工学の専門家からシステムアプローチを学び、その知識に基づき医療事故防止に向けたマネジメントシステムを構築することを目的としていました。1回目の研究会合に参加しながら、私は、システムアプローチを用いてマネジメントシステムを作る前提として、産科関連医療事故の実態を、裁判記録を通して明らかにすることが有益ではないだろうかと考えていました。裁判記録には、どのような事故がどのようにして起きたのか、その帰結として母子にどのような影響が起きたのか、最終的にどのような判決が下され、賠償金はいくら求められたのかなど、たくさんの事実が、実際に起きた日時や場所とともに克明に記されているからです。幸い、裁判記録がまとめられた書籍を持っていたので、すぐにでも実行可能です。私がそのことを提案すると、「ではその方向で」と決まり、私は研究チームのリーダーになってしまいました。

乗り出した船から降りるわけにはいきません。その日を境に、講師業務の傍ら、医療事故の裁判記録に向き合う日々が続きました。医療者のどのような判断の揺らぎから事故が起きたのか、その結果母子にどのような害が生じたのか。淡々と記される判例から、その出来事が起きた場面の壮絶さやその後の被害の深刻さがリアルに感じられ、資料を読みながら思わず涙することもありました。また、記録には記されていないけれど、事故の背後に見え隠れする医療者の人員不足や医療者と女性・家族の間のコミュニケーション不足などの問題にも胸が痛みました。

様々な症例を読んでいると、分娩経過の中で生じやすい異常とその対応、医療者が陥りがちな判断ミス、不適切な技術とコミュニケーションに、ある種のパターンがあることに気づきました。それらのパターンを明確にし、こんな時にはこんな事故が起きやすいので、あらかじめこう対処すると良いという見取り図を、フローチャート形式で描くことができるのではないか。私に与えられた時間は3ヶ月でした。その短い研究期間に、私は研究者チームとの会合を数回開き、システム工学や産科医療の専門家と合意形成を図りながら、判例記録の分析に没頭しました。

若干、無理をしすぎたのでしょう。報告書を書き終えた当日、私は高熱を出し、肺炎との診断で、大学の敷地内にある病院に入院となりました。激しい症状に襲われながらも、私の心は一つのことをやり遂げた安堵感に満たされていました。

研究という名の100本ノック!

この経験を境に、2002年以降、私の研究業績に安全管理に関するテーマが急増します。出産における安全管理については、上記の研究を続けて「産科安全対策ツール」を作成し、妥当性・有用性を検証したり、助産院と病院の産科オープンシステムの有用性を、助産学や産科学の研究者と共に検証したりしました。日本の産科システムをより良いものにするため、フィンランドをはじめとする諸外国の妊産婦管理や周産期ケアシステムの実態について調査したり、医療者が妊婦の自宅や職場に出向いて行う妊婦健診の実装研究に取り組んだりもしました。妊婦のリスク評価研究では、産婦人科医会の医師たちと一緒にシステマティックレビューやメタ分析を行うこともありました。

ちょうどこの頃、私の大学時代の先輩が厚生労働省の医政局にお勤めだったこともあり、産科以外の医療分野の安全管理に関する研究に携わらせていただく機会も多くありました。特に印象的だったのは、ドレーン・チューブの自己抜去のアセスメントツールの開発です。ツールの内容妥当性について救急医療の専門家に聞き取り調査したり、全国の様々な病院に訪問して調査を行うのは、とても新鮮な体験でした。

2007年頃までの約5年間、私はこうして医療における安全管理研究に注力しました。当時はあまりにも多忙で、年次報告書をまとめるのが精一杯。決して楽ではありませんでしたが、今思えばこの頃の体験はその後の私にとって大変貴重なものでした。「100本ノック」さながら、次から次へと飛んでくる変化球(研究テーマ)に果敢に挑むことによって、知識や人脈が広がり、研究実績を数多く積むことができたことが、私の研究・教育実践における大きな礎となっています。

研究に対して苦手意識があり、自分には研究者に必要な能力がないと思い悩んでいる方がおられますが、もしかすると単純により多くの経験を必要としているだけのことかもしれません。たとえ学位を取得しても、その途端に急に研究能力が備わるわけではありません。とにかく場数を踏むことによって研究のハードルが下がり、段取りよく進める方法を身につけ人脈も広がれば、研究が楽しく思えるようになるでしょう。そのためには研究チームに数多く身を置き、たくさん下積みすることが大切だと思います。

医療安全ではなく患者安全

厚労科研を通してお世話になった相馬孝博先生(現・千葉大学医学部附属病院医療安全管理部長)から、ある時「医療安全という言葉はおかしいですね」というご指摘をいただきました。聞けば、アメリカでは医療安全(medical care safety)よりも患者安全(patient safety)という表現が用いられるとのこと。なるほど、「医療安全」とは、安全で質の高い医療技術や医療システムを通して患者に安全な医療・ケアを提供することであると捉えると、「患者安全」という表現の方が適切であると思われます。このご指摘を受けて以降、私は、医療は、患者さんのために、患者さんと共に創っていくものであることを医療者が明確に意識するためにも、「患者安全」という言葉を用いた方が良いと考えています。

_1695266438427.png)