最近、「まごころを込めたお葬式、ウン万円から」なんて看板やCMを見かけるようになりましたね。しかし、かつては葬儀の広告というだけでも眉を顰(ひそ)める人びとが大多数であったのに加えて、具体的な金額などを広告に出そうものなら「不謹慎だ、葬儀はカネの問題じゃないんだぞ」とクレームの電話が延々と鳴り響いたと葬儀業界の方々から聞いたことがあります。そんな時代の遷り変わりも、今や何事につけコスパやタイパといった効率を重視する現代的な感覚の反映なのかもしれません。

それはさておき、葬儀のお値段が今も昔も結構な関心事ではあるのは事実です。そこで今回は、な、な、な~んとビックリ! 1万円で葬儀をあげたというお話を。どうです、何かと役に立ちそうで役に立たないこのコラムも、たまには某テレビショッピングのようにおトクな情報があるでしょう? それでは、1万円の葬儀というのは果たしてどんな葬儀だったのでしょうか。

ケタ外れのおとむらい

ここで唐突ですがクイズです。先ほど1万円の葬儀と言いましたが、それでは1万円札の肖像に描かれ……えっ、問題が簡単過ぎるので分かってしまった、ですって? たしかに、新しい1万円札が登場したのもまだ記憶に新しい昨年7月のことですし、大河ドラマの主人公にもなりましたもんね。でも、残念でした。正解は渋沢栄一ではないんですよ。福沢諭吉や聖徳太子でもありません。さあ、気を取り直して最後までクイズをお聞き(お読み)ください。1万円札の肖像に描かれ……ている渋沢栄一の最大のライバルとも言われ、一代で巨大な財閥を築き上げた実業家と言えば?

答えは、三菱財閥の創始者として知られる岩崎弥太郎(1835-1885)。土佐の貧しい下級武士1)の家に生まれたにもかかわらず、その才覚と行動力で幕末から明治維新にかけての激動期に海運業をはじめとする数多くの事業を興し、わが国の経済界の土台をつくりあげた人物の一人に数えられるほどの立身出世を遂げた人物です2)。第二次大戦後には三菱だけでなくその他の主な財閥とともに三菱財閥はGHQによって解体されましたが、現在でもさまざまな大企業が三菱グループ3)としてつながりを保ち、その影響力が非常に幅ひろい業種に及んでいることを考えると、岩崎弥太郎の功績は「明治維新で一旗揚げた」という次元を遥かに超えるものであったと言えます。

その大富豪ぶりは、もう想像を絶するというしかありません。たとえば、東京にある清澄庭園や六義園という広大な庭園を訪れた読者の方々もいらっしゃることでしょう。今ではどちらも東京都の施設となっていますが、実は岩崎弥太郎の別邸だったんですよ。庭園として現在利用されている広さとは少し異なりますが、弥太郎が当時購入した土地は清澄庭園が約3万坪、六義園が約12万坪。大事なことなのでもう一度言いますが、「別邸」でこの広さですからね!

というわけで、岩崎弥太郎のおとむらいは、その莫大な財力に正しく比例して超ド級とも言える規模であったそうな。宗教学者の此経(これつね)啓助氏4)は、その概要を次のように語っています。

岩崎の葬式もまた、そのケタ外れの豪華さで知られる。まず、引きものとして用意された料理や菓子が6万人分。葬送に参列した人数が3万人。葬儀のために雇われた日雇労働者(アルバイト)が7万人余というからスゴイ。岩崎が死んだのは(明治)18年2月7日で、53歳だった。死因は胃癌といわれる。葬式は13日に神葬式で行われた。5)

何だかもう、訳が分からない……というのが皆さんの正直な感想ではないでしょうか。だって「引きもの」、つまり返礼品だけでも6万人分ですよ? しかも参列者が3万人で、葬儀に雇ったアルバイトが7万人余りって、頭のなかで想像できますか? 要するに東京ドーム6)を満員にしてもまだまだ足りないような人数が総出で集うわけです。それはもう、ケタ外れと言うしかありませんよね。

スペクタクルとしての葬列

ただ、ワタクシもこの規模には度肝を抜かれるものの、岩崎弥太郎の葬儀については当時の新聞記事などを探し出してみても文章で書かれているだけなので、残念ながら実際の様子が分かる写真などを入手できていないのです7)。しかし、その光景をある程度イメージすることはできます。なぜかというと、この時代のおとむらいのトレンドはかなり特徴的だから。

第6回をはじめとして、かつての葬儀は現代のような「閉じられた空間に一同が集う」ことよりも「開放的な空間を亡骸と一緒に皆で移動する」こと、つまり葬列(野辺送り)に比重が割かれていたと何度か述べてきました。そして葬列の規模と豪華さが絶頂に達したのが、まさに岩崎弥太郎の葬儀が行われた明治時代。理由はいくつか考えられますが、近世までは身分制度によって葬儀の作法だけでなく規模もかなり制限されていたことが大きな背景として挙げられるでしょう。つまり、ドーン! と大きな葬儀を出したくても「お前の身分でそんな葬儀を行うことは許さないぞ」とお上に厳しく取り締まられていたことの反動が、明治維新によって噴出したというわけです。

裏返すと、大事な身内なんだから最期ぐらいはドーン! と送り出したい、という人びとはそれなりにいたわけで、そのことを『霊柩車の誕生』や『美人論』などの名著で知られる井上章一氏は「奢侈をのぞむ欲望には上限がさだめられていたのである。ところが明治になると、状況は一変する。(中略)統制はなくなり、華美への欲望がときはなたれるのである。当然、葬送も古い呪縛から解放される。葬列の肥大化は、当然の帰結であった」8)と述べています。で、その結果どうなったかというと……。

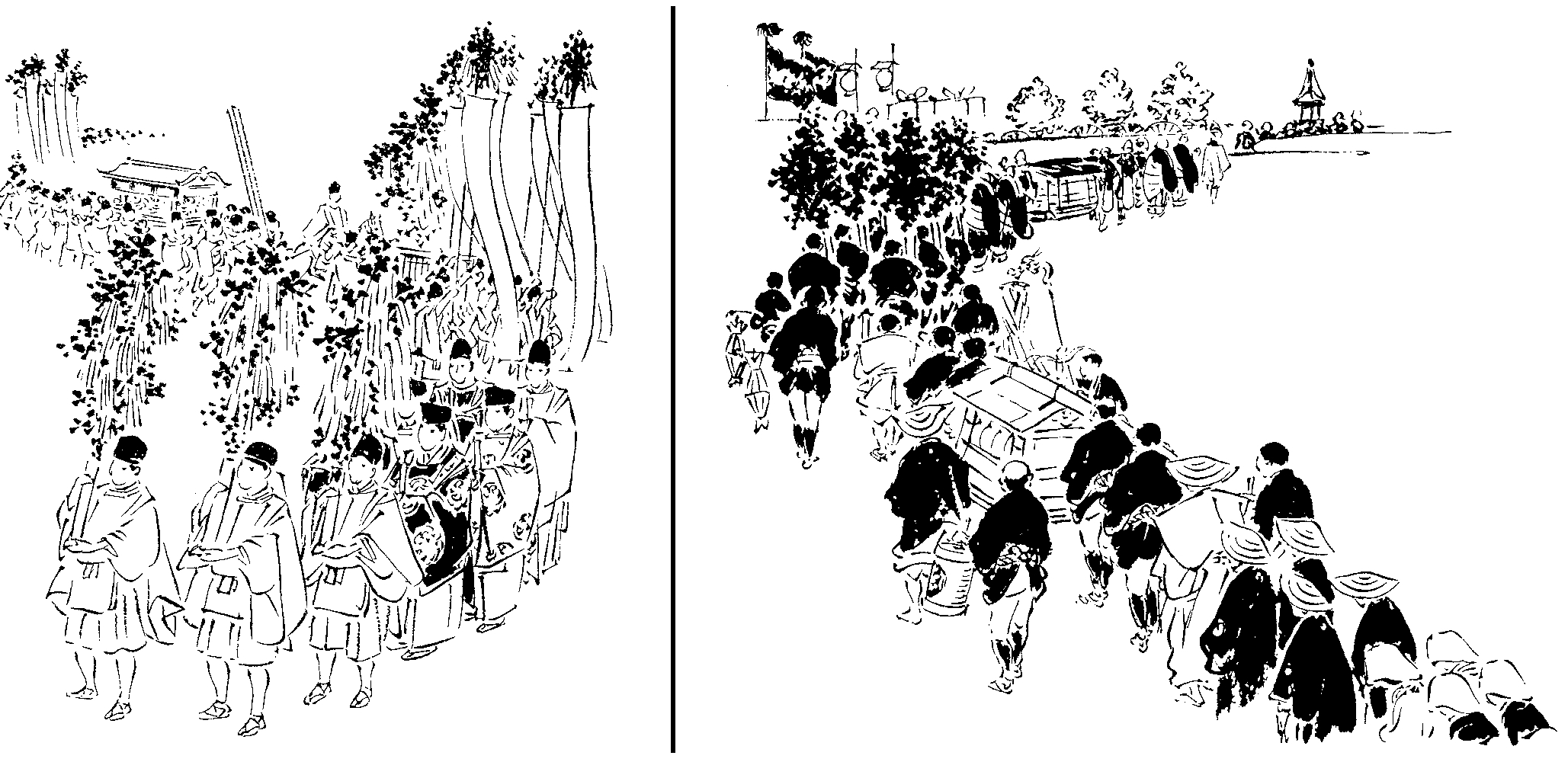

……こうなりました。何だかもう、地平線が霞んでいるような長ぁぁい葬列が描かれていますね。もちろん、誰もが皆このような豪勢極まりない葬列を組んでいたわけではないのですが、とりわけ都市部では一般市民でも上の図のような葬列を組むことが珍しくなくなったのも事実。もう葬列というよりはパレード。そしてチンドン屋よろしく「よってらっしゃい、みてらっしゃい」なんて声が聞こえてきそうな気がしませんか。

しかし、あながち間違いではないんですよ。何しろこの明治時代の葬列をめぐる風潮について、先ほどの井上章一氏は「葬列のスペクタクル化」9)と表現しているくらいですから。スペクタクルというのは「見世物」という言葉にも置き換えられますが、当時の葬列について述べている小説・評論・新聞記事などをみると、それこそ葬列が「お祭り」や「ショー」の様相を呈していたことが克明にわかります。そもそも葬列は必ずしも日中に行うものではなかったのですが、「世間に対して見栄を張る儀式、という性格を強めてきた」10)明治時代になると、日中の挙行が全国的に広がり始めました。だって、いくら豪勢な葬列を行っても夜中だと誰も見てくれないし、昼間のほうが「映える」でしょう?

したがって、そんな時代の真っただ中に行われた岩崎弥太郎の葬儀がド派手な規模になるのも、ある意味ではうなずけるのです。そして岩崎弥太郎のように功成り名を遂げて、財もなした明治時代の著名人たちのなかには、負けず劣らずケタ外れのおとむらいを行った事例が数多くみられます。ごく一例を挙げると、たとえば「オッペケペー節」で一世を風靡し、近代芸能の立役者としても知られる川上音二郎(1864-1911)の葬列は次のようなものでした。

私の覚えている葬式でもっとも列の長かったのは川上音二郎が明治四十四年十一月に没して、北浜の帝国座から出棺、西国橋を渡って東横堀筋を真直に湊町へ出て、道頓堀を通り、日本橋筋を南へ一心寺に到着、盛大な葬儀を執行した、会葬者は東京よりも多数来阪、劇界、花柳界、実業家無量千五百、この行列の長さ凡十町ばかり……(以下略)11)

これ、大阪にお住まいの皆さんならば何となく地理感覚がつかめるのでは。今でも大阪市中央区北浜には「帝国座跡」の石碑が当時の名残を留めていますが、そこから天王寺区にある一心寺までは約5kmの道のり。そんな、大阪市のド真ん中を北から南に縦断するルートを「十町ばかり」、つまり1kmを超える葬列の大集団が練り歩いたわけですから、それはもう圧巻だったことでしょう。もしかすると阪神の優勝パレードよりも壮観だったかも?

ただ、明治時代の葬列がスペクタクル=見世物でもあったというのは、単純に人数や金額といった規模の側面だけでもないのです。むしろ現代からすると「なんじゃそりゃ!」と思わず声をあげてビックリするに違いない、さまざまなトレンド12)が散りばめられているのですが……そろそろ今回の紙幅も尽きてしまいました。その話はまた回をあらためて、皆さんと一緒に明治時代のフィールドワークへと出かけることにしましょう。

そうそう、ついうっかり忘れていて最後になってしまいましたが、今回の「1万円でお葬式」というタイトルは決して間違いではありませんからね! 岩崎弥太郎の葬儀は、予算が約1万円だったそうです。もちろん当時の金額で、ですが。今だったら、一体どれぐらいの金額になるんでしょう……13)。

2)余談ですが、実はワタクシとも少しばかりご縁のあるお方なのです。その理由は、コラムの最後にあるワタクシのプロフィールをご覧頂ければ、おそらくお分かりになるかと……。

3)またまた余談ですが、たとえばキリン、東京海上日動、明治安田(旧明治安田生命)、ENEOS、ニコン、AGC(旧・旭硝子)、日本郵船、ローソンなど、「三菱」の名前を冠していない三菱グループの企業も多数あります。その一方で、社名からすれば「絶対に三菱グループの会社でしょ!」としか思えない三菱鉛筆は、実は三菱グループとは一切の資本関係がないどころか、岩崎弥太郎を源流とする三菱財閥の歴史にも全く関わりがないんですよ。でも別に仲が悪いわけではないので、私の知る限り三菱グループ各社が事務用品として鉛筆を購入するときは、やっぱり三菱鉛筆になることが多い気がします。

4) 何だか今回は(今回「も」?)余談ばっかりですが、どうかご容赦を。実はこの此経啓助氏、紀行小説の精髄にしてバックパッカー必携(?)の名著である『深夜特急』(沢木耕太郎著、新潮社、1986年)にも主人公がインドで出会った人物として登場するお方なんです。ご興味のある方は探してみてください。

5)此経啓助:明治人のお葬式,現代書館,p.54,2001(一部の括弧内は筆者補足)

6)最大収容人数は5万5千人。ちなみに、野球の試合ではフィールドになっているようなエリアも観客席にして、ギュウギュウに詰め込んだ場合の人数ですからね。

7)それもそのはずで、わが国で新聞記事に写真が添えられるようになったのは岩崎弥太郎の死去から約3年後。1888(明治21)年に読売新聞が磐梯山の噴火を報道したときが最初だと言われています。しかも現在のように写真をそのまま印刷する技術は未だ登場していないので、写真をもとにした銅版画を掲載したのだそうな。とは言え、こんな後世まで語り草になる大々的な葬儀ならば、誰かが撮影していないかなあ……と思ってずっと探し続けているのですが、もしも読者の皆さまのなかでご存知の方がいらっしゃればぜひぜひワタクシ(か、南江堂のYさん)までご一報を!

8)井上章一:霊柩車の誕生(増補新版),p.104,朝日新聞出版,2013

9)上掲8:霊柩車の誕生,pp.106-117

10)上掲8:霊柩車の誕生,p.108

11) 南木芳太郎:供花放鳥,上方(続冠婚葬祭号),創元社,p.47,1938

12)もう明治時代の葬列をめぐるエピソードは枚挙に暇がないのですが、NurSHARE読者の皆さんにも少しばかり関係のある話をちょっとだけ。当時の葬列って、特に看護師が駆り出されることが少なくなかったんです(しかも白衣で!)。故人を看病していた看護師は言うに及ばず、時には故人の担当でもなんでもない看護師まで「同じ病院にいるんだから、皆さん一緒に来てくださいね!」と有無を言わさず参列させられるケースも多かったそうな。それはなぜかというと、「おそらく、病人のために看護婦(原文ママ)を雇えるということが、ひとつのステイタス・シンボルになった」から(上掲8:霊柩車の誕生,p.110)。故人と関係が深かったのならまだしも、よく知りもしないのに駆り出される当時の看護師の方々のことを思うと、何ともはや……。

13)今回の注そのものが長々とした葬列のようになってしまいましたが、最後に大切な読者の皆様を宙ぶらりんにさせるわけにもいかないので、岩崎弥太郎が他界した1885(明治18)年頃の1万円が現在ではどれぐらいの金額に換算できるのかということを、ワタクシなりにあれこれと考えてみました……が、これはなかなか難しい問題です。本文でも述べたように、当時の葬儀には日雇労働者が大挙して駆り出されることが多く、普段は仕事にあぶれてしまっているような人びとなどは岩崎弥太郎の葬儀で手に入る臨時収入を大いに喜んだのだとか(上掲5:明治人のお葬式,p.59)。ということは、まずまずの日当が支払われたということなのでしょう。そこで、バッチリ当てはまるわけではありませんが、大工さんを日雇で雇った場合に支払われる1日当たりの日当を比較してみると、1885年時点で43銭(物価の文化史事典,展望社,p.446,2008)。そして政府が編纂した「小売物価統計調査」では、東京都区部を対象にした2024年時点の統計で約2万3千円となっています。この金額の変遷に基づいて当時の1万円を単純計算で換算してみると、2万3千円÷43銭×1万円=約5億3千5百万円! ちなみに、この1万円という金額はあくまで「予算」なので、実際にはこれを遥かに上回る費用になっていてもおかしくありません。いずれにしても、ワタクシの人生には縁のない金額のケタですが……。

_1695266438714.png)