骨粗鬆症とは?

骨粗鬆症は「骨強度(骨密度と骨の質)の低下によって骨折リスクが高くなる疾患」と定義され、日本の推定患者数は1,000万人以上で、そのうち約8割に自覚症状がないと言われます。

骨粗鬆症は、閉経期以降の女性や高齢の男性に多くみられる「原発性骨粗鬆症」と、若年者でも栄養不良や運動不足、ステロイド(副腎皮質ホルモン)などの影響で罹患する「続発性骨粗鬆症」に大別されます。

いずれも日常のライフスタイルが大きく影響するため、高血圧症や糖尿病、歯周病などと同様に生活習慣病の一つに分類されています。

骨量は20~30歳代がピークですが、主に骨に含まれるCa(カルシウム)などの減少により、加齢とともに少なくなります。そのため、社会の高齢化に伴って骨粗鬆症の人は増加する現状があります。

しかも、特に自覚症状がなく進行することから、少し転んだ拍子に脚の骨や背骨を骨折し、そのまま寝たきりになるなど、寝たきりの大きな要因にもなります。そのためADL(日常生活動作)やQOL(生活の質)を著しく低下させ、認知症などの合併症も生じやすくなります。

骨粗鬆症と歯周病の関係

すでに国内外で、骨粗鬆症と歯周病の間には強い相関関係があることがいくつもの研究で報告されています。つまり、骨粗鬆症がある人は歯周病が進行しやすく、また逆に、歯周病がある人は骨粗鬆症になるリスクが上がる可能性があることが明らかにされているのです。

一見すると関係なさそうな両者ですが、共通点として“骨が弱る病気”であること、そして骨を弱らせる(=骨吸収する)のは、いずれも破骨細胞という自分自身の細胞であることが挙げられます。

●エビデンス

骨粗鬆症患者は高率で重度歯周病になっているという研究報告を紹介しましょう。2001年に愛知学院大学の研究グループは、190人の女性(31~79歳)を対象に骨密度と歯周病の関連を調べました1)。

その結果、閉経後の女性の中で、骨粗鬆症の人はそうでない人と比べて歯周ポケットからの出血(BoP)の値が高く、歯周炎の活動性が高いことが明らかになりました。また、歯の周りを支える骨(歯槽骨)の吸収度も大きく、歯周病が進行していることも判明しました。

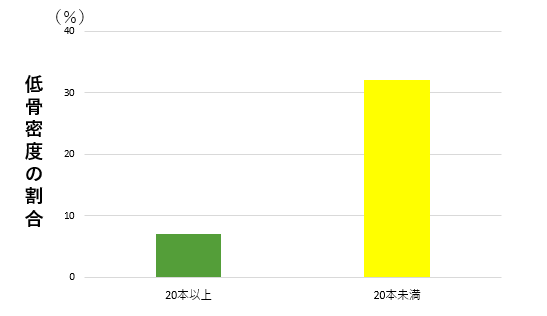

同調査ではさらに、歯が20本以上ある人に比べて20本未満の人は骨密度の低い人の割合が高く、骨密度が低いと歯を喪失するリスクが上がる可能性があることも明らかになりました(図1)。

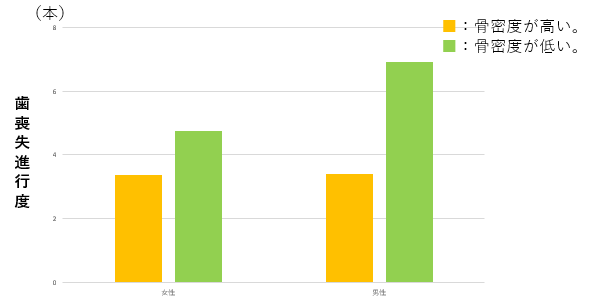

一方、2004年に新潟大学の研究グループは、70歳で20本以上の歯がある人184名を対象に踵(かかと)の骨密度を超音波装置で計測し、骨密度(骨にミネラル成分が詰まっている程度の指標)と失われる歯の状況を3年間にわたり調査しました2)。

その結果、骨に含まれるミネラル成分が多い人は歯を失う速度が遅く、歯が保たれることが明らかになりました(図2)。

更年期は歯周病のリスクが上がりやすい

女性では「閉経後骨粗鬆症」になるリスクが高いのですが、その大きな原因は女性ホルモンの一種であるエストロゲンの減少です。エストロゲンは骨代謝に深く関係し、減少すると骨が脆くなるため、歯を支える歯槽骨が吸収されやすくなり、歯周病の進行リスクが上がります。

一方、一般的に更年期を迎えた女性は口腔の灼熱感、口腔乾燥症、味覚の変化、口内炎などの症状が起こりやすく、それまでよりもプラークに起因する歯肉出血が起こりやすくなり、口腔状態の悪化が認められます。

そのような理由からも、歯周病のリスクが上昇すると考えられています。

ビスホスホネート製剤と歯周病のかかわり

骨粗鬆症の治療薬としてビスホスホネート製剤(以下、BP製剤)はよく使用されますが、近年、BP製剤と歯科との密接なかかわりが注目を集めています。この薬剤を使用中の患者に抜歯をしたことにより、顎骨が壊死する「顎骨壊死」の問題が起きるケースがあるのです。

BP製剤は骨吸収抑制薬に属し、骨粗鬆症をはじめ、多発性骨髄腫という骨にできる腫瘍や、前立腺がん・肺がんなどの転移による病的骨折を防ぐ薬として使われています。

一方、この薬剤の使用患者に抜歯をすると抜歯窩の治癒が遅延しやすく、顎骨が腐るリスクも高まることが国内外で報告されています。

図3は、他院で顎骨壊死を起こした患者に対し、当院歯科で定期的な口腔ケアを続けて症状の悪化を防ぎ、経過観察した例です。

写真:筆者(yururisya)提供

BP製剤使用中の患者に対しては、顎骨壊死を防ぐため歯科治療では抜歯等の骨代謝に影響を与える外科処置を極力避け、少しでも歯が長持ちするように口腔ケアなど必要な処置を行います。

ただ、仮に顎骨壊死が生じても口腔ケアを徹底し、露出した骨面を清潔に維持して細菌感染等を防止すれば特に問題なく、痛みを伴わない場合も少なくありません。

以上より、歯周病と骨粗鬆症は互いに影響を及ぼすため、Caの補給なども行いながら毎日の歯磨きで骨粗鬆症を防ぎましょう。

* * *

Nさん(80歳代、女性)は骨粗鬆症による脊椎の圧迫骨折のため、当院の整形外科で手術を受け、入院中の患者です。

歯科には「右で噛むと痛い」という症状で受診され、X線等の検査の結果、右下奥に歯根が割れた抜歯適応の銀歯があることが分かりました。

幸い神経のない歯で強く噛まない限り痛みはなく、BP製剤も使用中のため、ご本人とご家族に説明し同意を得た上で抜歯せず、定期的な口腔ケアで経過観察するとともに、右側に負担をかけないように食事は左側中心に噛むことを指示しました。

退院も迫って最後の受診時、「入院中は順調に食事できましたわ」と嬉しそうに話され、患者のQOL(生活の質)を維持するための臨機応変な対応が大切だと改めて感じました。

【引用文献】

1)Inagaki K et al: Low metacarpal bone density, tooth loss, and periodontal disease in Japanese women. J Dent Res 80: 1818-1822, 2001

2)Yoshihara A et al: A longitudinal study of the relationship between periodontal disease and bone mineral density in community-dwelling older adults. J Clin Periodontol 31: 680-684, 2004

【参考文献】

1)骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン作成委員会編:骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン2015年版、2015

2)日本歯周病学会編:歯周病と全身の健康、2015

_1685342416837.png)