人間が死ぬってどういうことなんだろう。第1回の終わりに、この連載ではそんな問いをあれこれ考えていくと高らかに宣言してしまいました。「してしまいました」などと思わず筆が(というよりもキーボードが)滑ったのはさておき、大風呂敷を広げたからには、広げるところまで広げてみましょう。というわけで今回は、人類の歴史をはるか先史時代まで遡って、いわゆる「古人類」のおとむらいに触れてみたいと思います。

どうして、そんなものが?

古人類というのは要するに、現在の人類であるホモ・サピエンスよりも前の人類。この定義や分類はかなり曖昧でヤヤコシイのですが、いずれにせよ「人間」というよりも動物としての形質を強調した「ヒト」という表現のほうが当てはまるかもしれません。記憶に新しいところで言えば、2022年にスバンテ・ペーボ博士が「絶滅したヒト族のゲノムと人類の進化に関する発見」という功績でノーベル生理学・医学賞を受賞して、大きな話題になりました。とりわけペーボ博士はネアンデルタール人のゲノム配列に関する研究で一世を風靡(ふうび)したのですが、このネアンデルタール人も一般に名称が知られているという点では古人類の代表格ですね。

ただし正直に言うと、ネアンデルタール人がいったいいつから登場したのかということは正確には解明されていません。それもそのはずで、長~ぁ~い時間をかけて人類は進化してきたのですから、ある時点で颯爽と「お待たせ! わたくし、ネアンデルタール人と申します」と現れるということはないのです。ざっくりし過ぎかもしれませんが、ここではウン十万年前からウン万年前に生きていたヒトとしておきましょう。

さて、このネアンデルタール人。これまでに複数の化石が発見されていますが、イラク北部のシャニダール洞窟という場所で20世紀半ばに発見された化石は、当時の研究者が椅子から転げ落ちるほどの驚きの大発見でした。実は、19世紀の時点でネアンデルタール人の化石はすでに発見されており、そもそもネアンデルタール人という学名も確立していましたから、これが初めての発見例というわけではありません。ではなぜ、皆が驚いたのか。

それは、人骨と同じ場所で「花粉」の化石が発見されたからでした。ムスカリやヤグルマギクといった野草をご存じの方も多いと思います。日本で見かけるそれらの草花と、現地の野生種とはちょっと異なるものの、色鮮やかなことに違いはありません。洞窟の奥深くに、そして人骨とともに、そんな草花の花粉の痕跡がある。どうして、そんなものが?

[Khoshhat: Shanidar Cave, ウィキメディア・コモンズ (Wikimedia Commons), https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Shanidar_Cave#/media/File:Shanidar_Cave4.jpg

(最終確認:2023年8月1日)より引用]

ファースト・フラワー・ピープル

「亡骸の近くに、花粉。ということは… 」と思いついた、そこのあなた。そう、この化石を発見した研究者も同じことを考えました。誰かが人為的に花を、しかも死者を弔うために持ち込んだのです。というわけで、このシャニダール洞窟で発見されたネアンデルタール人のことを、ファースト・フラワー・ピープルなどと洒落た名前で呼ぶこともあります。フラワー・ピープル、もしくはフラワー・チャイルドというのは60年代から70年代にかけての、いわゆるヒッピー文化に影響を受けた若者たちのこと。ラブ・アンド・ピース、ウッドストック… 懐かしさを覚えている方々は、年齢がバレちゃいますよ!

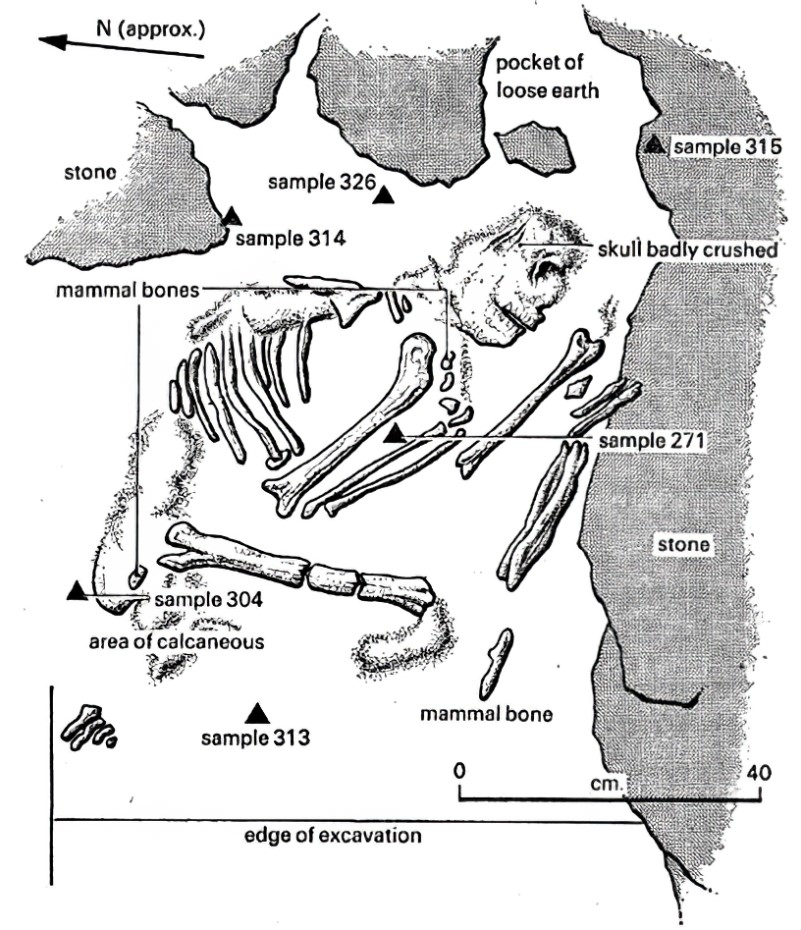

[Solecki R: Shanidar: The First Flower People, Knopf, New York, 1971,https://www.donsmaps.com/clickphotos/shanidarimagesecclancave/ivsketch_2g.jpg

(最終確認:2023年8月1日)より引用]

実は、このファースト・フラワー・ピープルについては「ネズミなどの小さな動物に付着して花粉が洞窟に持ち込まれたのではないか」という見解もあるので、絶対に正しいとは言い切れない部分もあります。一方、このシャニダール洞窟とはまた別に、近年の調査では約5万年前の時点で死者を埋葬するための墓地が築かれていたことや、献花によって死者を哀悼する儀礼が1万2千年前あたりに行われていたことが強く推測される痕跡が発見されているのも事実。少なくとも、いまだ文字すらもたない古人類のなかには、死者を「弔う」といって差し支えない文化を有するケースがあったということは言えそうです。

まだ科学的には解明されていない部分が多いものの、人間以外の動物も亡骸にずっと寄り添ったり、土中に埋めたりするといったように、死を悲しむ感情らしきものがあるのではないかと推測される場合があります。もっとも、そのような考え方そのものが、人間の歴史のなかで形づくられてきた「死ぬこと」の概念をほかの動物たちのふるまいに単純に投影してしまっているという批判もないではありません。しかし、その点をふまえても、人間が死という出来事に接するときの複雑な心理や、死者を弔うときの多様な文化は、やはりほかのさまざまな動物の行動とは異なるものと言っても過言ではありません。

小さな子どもが投げかけそうな、「死ぬって、どういうこと?」「どうしてみんな死んじゃうの?」「死んだら、どこにいくの?」という素朴な質問は、裏返すとその答えを追い求める人間の膨大な想像力のなせるわざ。霊長類(霊長目)からヒトへ、そして人間へという、気が遠くなりそうな時間の流れを通じて、人間はそんな「死を想像する力」を獲得してきました。人間が人間たりうる存在となることの根幹に、このような想像力が横たわっているとするならば、ある意味では「死と死者を思うことができる=死ぬことができる」という力を獲得したということが動物と人間の境界線なのかもしれません。仲間たちの死に際して花を手向けたネアンデルタール人は、どんなことを想像していたのでしょうね。

」サムネイル2(画像小)_1650874098963.png)

」サムネイル2(画像小)_1655700691661.png)

」サムネイル2(画像小)_1655700691661.png)