「命が 長い夢ならば、逆らうたとて どうならう」ピエエル ・ルイス『ビリチスの歌』より

さて、今回からは、ここまでに取り上げられなかったが興味深い各論を見ていきたい。初回のテーマは、生命倫理における、時間や年齢にかかわる問題である。

太く短い人生と、細く長い人生、どちらが良いか

仮に人生の豊かさを定量的に表現できるとして1、それは人生の長さにどれくらい依存しているだろうか。他の条件が 等しければ、通常は、長い人生の方が良いだろう。では、太く短い人生と、細く長い人生なら、どちらが良いだろうか。福利の総量が等しければ、その形状に関わらず、価値は等しいと考えるべきだろうか。花火のように至上の瞬間を経験したら、あとはそのまま燃え尽きても構わない、というケースは、あり得ないわけではないし、実際に多くの芸術作品で描かれているのだが、長さが生み出す豊かさを馬鹿にすることはできない。

エピグラフに挙げたルイスの『ビリチスの歌』は、古典古代の閨秀(けいしゅう)詩人ビリチスの人生を謳っている。瑞々しい不安と牧歌的な愛らしさの少女期、太陽のような自信の美しさの青年期、衰え崩れていく爛熟にかえって幽玄の味わいの出る、まだ若い晩年。まさに季節の移ろいのように、それぞれの時代が、独特の美しさを放っている。これらを余さずに経験することこそ、人生の豊かさではないだろうか。

年齢は分配的正義にとって、どのような意味があるか

次に年齢が分配的正義に対して有する含意について考えよう。他の条件が全く同一の5歳と85歳の、どちらか1人の命しか救えないとしたら、どうすべきだろうか。これが、15歳と25歳であれば、どうだろうか。この問い の答えを導くための考え方を、4つほど紹介したい。

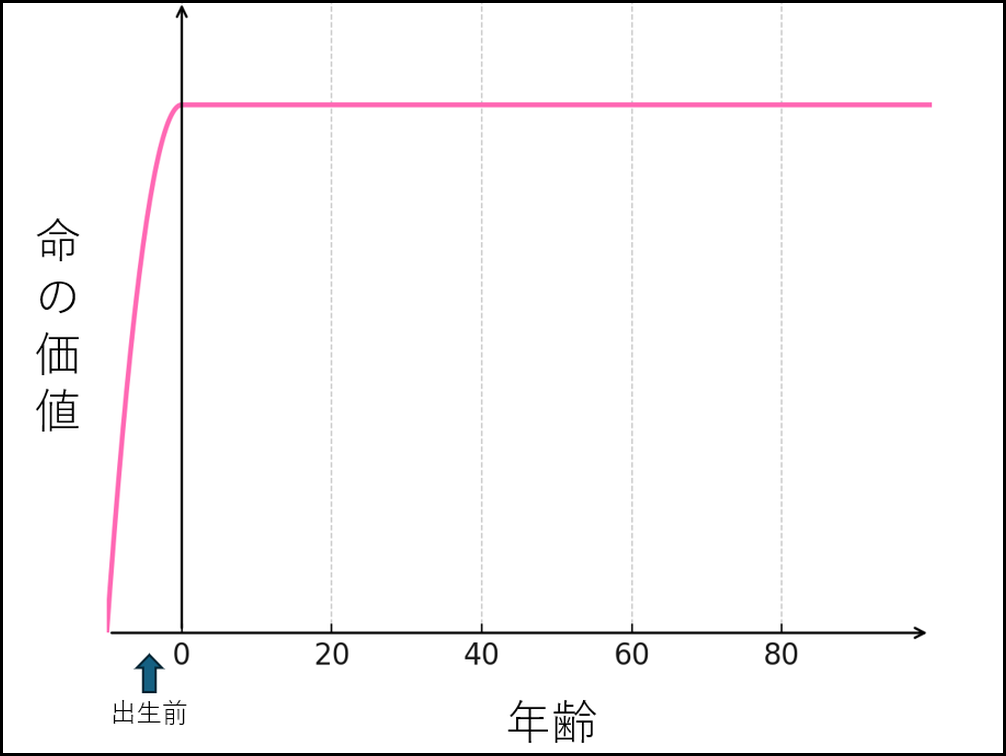

第一は、年齢完全無視の主張である。年齢は、分配的正義に対して全く影響がないので、たとえば平等主義を採用するなら、5歳も85歳も15歳も25歳も、等しく扱われ、1人しか救えないとしても、せめて機会や可能性を平等にするために抽選で救う者を決めることになるだろう。この説によれば、命の価値を縦軸に、年齢を横軸に据えたグラフにおいて、命の価値は、出生から死亡まで、ずっと水平に推移する(図1)。

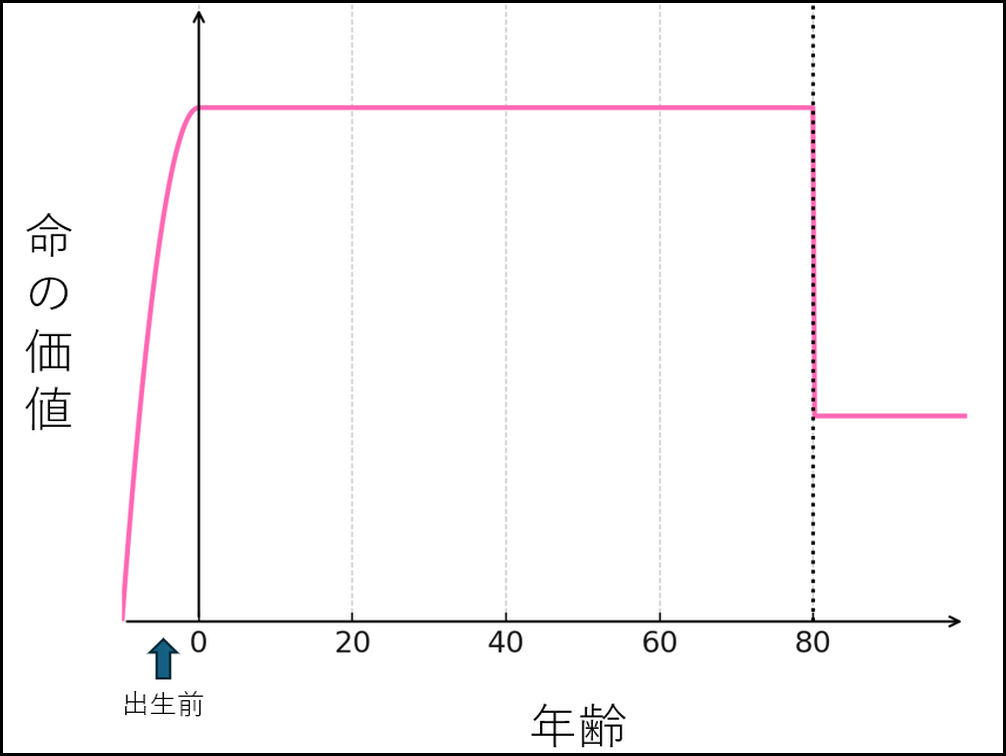

第二は、フェア・イニング論2である。この考えによれば、命の価値は、出生から、たとえば80歳までは水平に推移するが、それを超えた時に一気に低下し、その後再び水平に推移する。これは、人間には、人生において一定量のなすべきことがあり、したがってそれをなすのに必要な一定量の時間に対して、人は生きることへの正当な期待・権利・責任があるという人生観に基づいている。具体的な年齢は、時代や社会によって異なるだろうが、たとえば80歳を超えたら、孫の世話も終わって、やるべきことは果たしたということだろう(図2)。

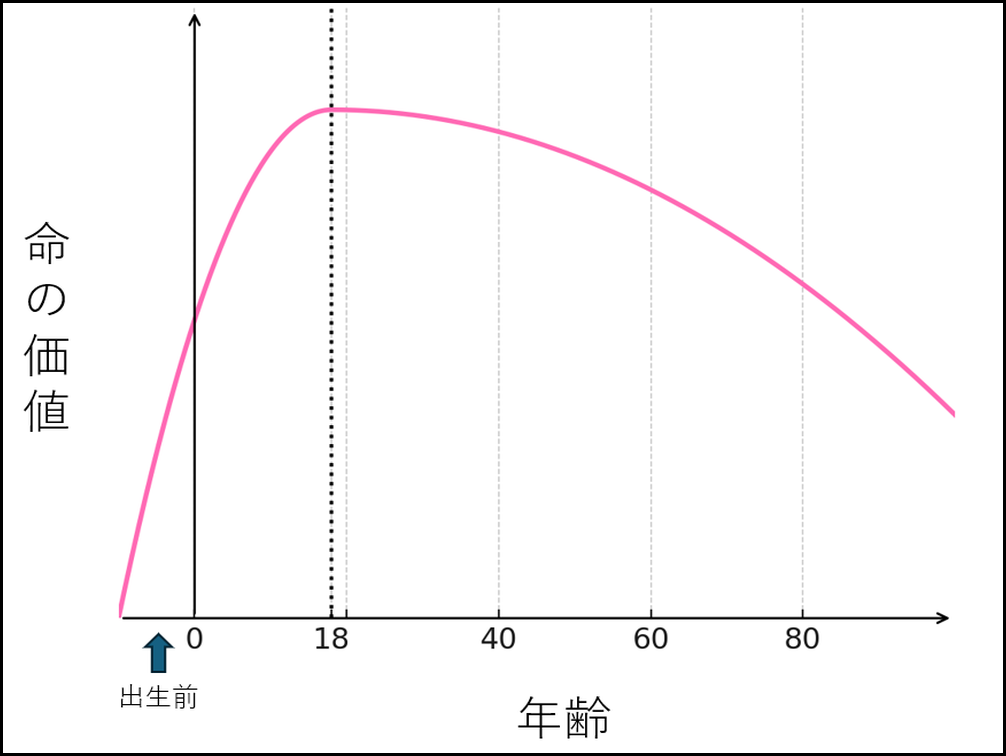

第三は、青年期ピーク主義である 。この考えは、基本的には、若い者優先であり、若くして死ぬことは、失うものも大きいのに対し、年長者は、既に多くを経験してきたのであるから、資源や機会を若者に譲るべきだとする。したがって、命の価値の関数の曲線は、ある時から年を取るほど右肩下がりになる。しかし、ここで興味深い問題は、その関数の頂点・ピークが、青年期、たとえば18歳に設定されることである。1歳の赤ん坊と、20歳の青年では、後者の命が優先される。これは、真剣な人生計画が中断することの害悪に注目するものである。確かに、赤ん坊に真剣な人生計画は未だないのに対し、病弱少女物は、悲劇の典型とされる(図3)。

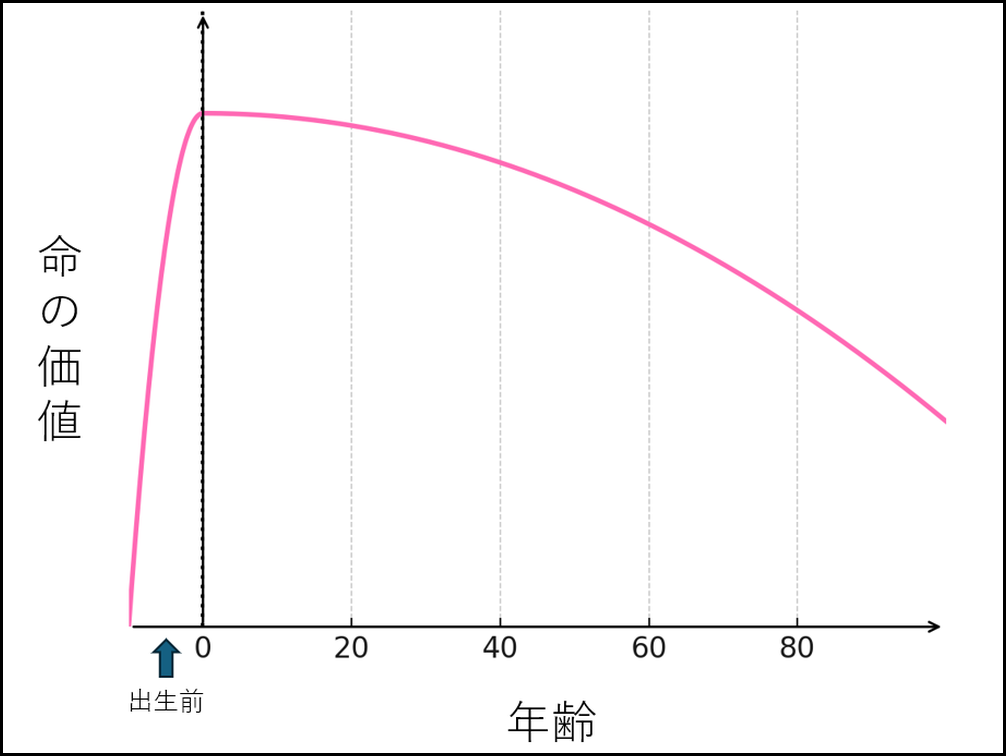

しかし、私自身の直観は、第四の、出生時ピーク主義を支持するものである。これは、第三の青年時ピーク主義と同様に、基本的には若い者優先なのだが、その頂点は、出生時に設定されている。この場合、③と異なり、出生時の赤ん坊の命が最も重いことになる。 確かに、赤ん坊は死んでも、何らかの真剣な人生計画が中断したわけではなく、死んだ本人は、特に悔しがっていないかもしれない。しかし、死の害悪、あるいは命の価値は、本人がどう思っているかだけではなく、周囲の人間の評価にも依存する。7歳までは神のうちと言われる乳幼児死亡率の高い社会では、③も説得力を持とうが、少なくとも出生前から多くのベビーグッズを揃える現代の日本では、ピークを前倒して、命の価値の曲線を考える「べき」ではなかろうか(図4)。

以上が、4つの考え方であるが、いくつか補足をしておきたい。第一に、これらの関数では、頂点より左側の曲線が、年齢ゼロを超えてマイナスの部分まで描かれている。 この部分が、胎児の、相続や損害賠償など民事上の権利や、中絶の許容可能性などに、含意を有するだろう。

第二に、仮に分配的正義において年齢が何らかの重要性を持つとしても、それ以外の条件のほうが、年齢よりはるかに重要とされる場合も大いにありうるだろう。この場合は、年齢は総合判断にあまり影響しないことになる。

最後に、上で命の価値の曲線をどう考える「べき」かと述べたが、この曲線は、命の価値が客観的事実としてどうであるとか、実際に人々がどのように命の価値を評価しているかではなく、私たちが個人としてあるいは社会としてそう考えるべき、あるいはそう考えざるを得ないという、規範的な主張を表現したものである。規範や道徳は本来、そう考えざるを得ないという強い力を持ったものとされる。生や死は、事実としても、そして規範としても、「逆らうたとて、どうなろう」というものなのである。

***

次回は、運の問題について考えたい。抽選・くじ引きは、正義の実現において、どのような役割を果たしうるだろうか。

」サムネイル2(画像小)_1655700691661.png)