前回のコラムで葬儀の別名について触れたときに、まだまだ数多くの名前が全国各地に存在するとお伝えしました。そして例によって例のごとく「続きはまた機会をあらためて」となりましたが、今回は早速そのお約束を果たすことにしましょう。ただし、色々と挙げていくとまたもや時間切れになってしまいそうなので、とっておきの一語に絞ります。いや、とっておきと言ったところで、私だけのものでもナンでもないんですが……。

もちろん、一語に絞ることができるだけの理由もちゃんとあるんです。だってこの言葉、もしも葬儀の別名ランキングというものがあったとすれば、もう上位入賞は確実。少なくとも東日本では不動の第一位と言っても過言ではないはずです。それぐらいの地域的な広がりを持つ言葉なので、実は前回の掲載後に「どうしてコレをとりあげなかったの?」と読者の皆さまからクレームが来たらどうしようとヒヤヒヤするほどでした。さてさて、それは一体どのような言葉なのでしょうか。

楽器の音

その言葉とは、ジャンボン。これもまた、今ではめっきり耳にすることが減ってしまったものの、まだお年寄りを中心に「ジャンボンに行く」「ジャンボンをする」で通じる地域も少なからずあります。前回も登場しましたが、まずは民俗学の礎を築いた偉大なセンセイである柳田國男の説明を参照してみましょう。

現在の用語も地方毎に区々(まちまち)であるが、大抵は其中の最も主要なる作法即ち家から葬地までの行列の名を以て、全体を覆ふことにして居る。ジャンボンとかジンカンとか又ガンモモとか謂ふのは、殊に印象の深い楽器の音であって、多分は小児の語を隠語のように採用したものと思ふが、土地によっては是より外の正常の名の無い處もある。1)

そう、ジャンボンというのは上述の通り「楽器の音」からきている言葉なのです。ジャンボーやジャーボーなどと呼んでいる地域も多く、柳田センセイも類語としてジンカンやガンモモといった言葉を挙げていますが、要するにこれらはオノマトペ、つまり擬音語のようなものと言えるかもしれません。しかし、おそらく皆さんの脳裏には「ジャンジャンとかボンボンとか鳴らすような楽器を葬儀で使うんだっけ?」という疑問が思い浮かんだのでは。ええ、使いますとも! 今も昔も! それでは論より証拠、下の図をご覧ください。

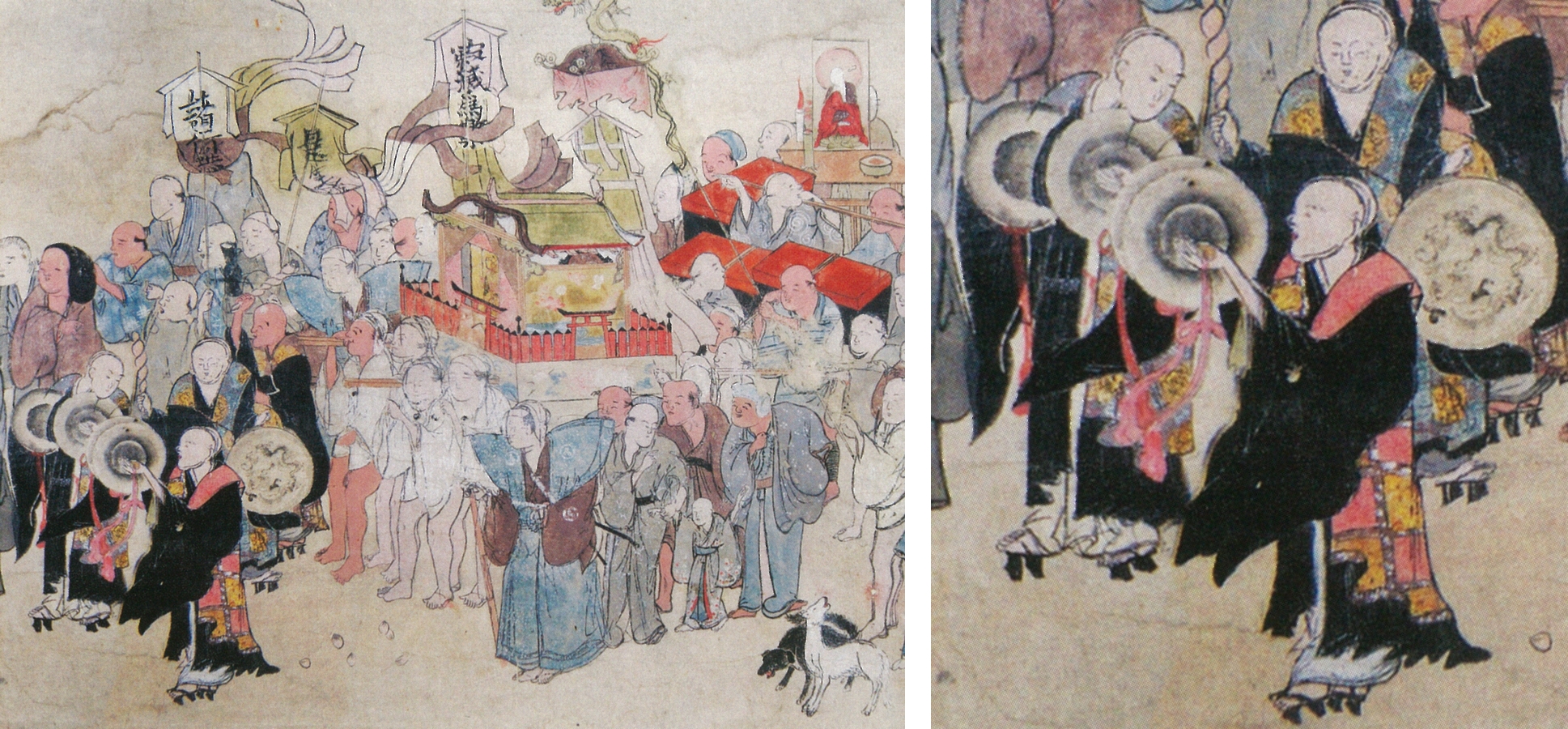

これは江戸時代中期の安政3年(1774年)に行われた葬列を描いた絵巻。絵巻ですから本当はもっと長ぁ~いのですが、その一部を抜粋したものです。ちなみに故人は造り酒屋に関連する人物と推測 2)されており、それなりに裕福な商家のおとむらいと考えられます。これまでコラムに何度も登場した輿(こし)と、その上にある故人の亡骸をおさめた龕(がん)が左の図の中央に見えますね。さらにその左端には数名のお坊さんが見えますが、何を持っているかお分かりになるでしょうか。

右の図ではその部分を拡大していますが、「えっ、もしかして?」と思ったでしょう。でも、たぶん正解ですよ。そうです、これは紛れもなくシンバル。紀元前から存在していたと考えられている古い楽器で、洋の東西を問わず世界各地で用いられてきました。日本では仏具、つまり法要をはじめとする各種の仏教儀礼にお坊さんが用いる道具として独自の発展を遂げ、正式には鐃鈸(にょうはつ、にょうはち)と呼ばれています。文楽や歌舞伎などの伝統的な邦楽芸能でも用いられる和楽器ですが、特にお寺やお坊さんが登場する場面になると用いられることが多いのは、そもそも鐃鈸が仏具であるという歴史に由来しているからなのです。

さあ、今ここでシンバル=鐃鈸の音を脳内で再生してください。ジャン! とかジャーン! とか頭のなかで鳴り響いていませんか。というわけで、ジャンボンという葬儀の別名は、まさにこの鐃鈸の響きからきていることがお分かりいただけると思いますが、「ジャン」だけでなく「ボン」のほうも気になりますよね。まあ、犬のワンワンという鳴き声も英語ではバウワウ(bow-wow)となりますから、鐃鈸の音も文字に起こせばボンボンと聞こえるという方がいてもおかしくはありません。しかし、これは太鼓の音をあらわしていると考えるのが妥当かも。先ほどの「安政三年葬列絵巻」では鐃鈸を持っている2人のお坊さんの後ろにもう一人お坊さんがいますが、このお坊さんが太鼓を抱えていますから。銅鑼(どら)のようにも見えるものの、その持ち方もそうですし、表面に龍のような文様が見えますが、太鼓の皮(鼓面)に龍を描くというのも昔からよくある太鼓の意匠です。

そして鐃鈸だけでなく太鼓も銅鑼も、下に示す図のように、葬儀をはじめとする各種の仏事では一般的に用いられる仏具で、よく鳴物(なりもの)として分類されます。そう言えば、下図の右側で、銅鑼を叩いているお坊さんの横にある大きなお椀のような仏具は、どことなく見覚えがあるのでは。この小さなサイズのものが、仏壇のなかにあるというお家もきっと多いことでしょう。仏壇のなかでチーンと鳴らす、あの仏具は一般に鈴(りん)と呼ばれていますが、本堂や式場などでゴーンと鳴らす大きなものは大徳寺りん、または磬子(けいす)、大金(だいきん)、経金(きょうきん)などと称されており、その打ち方も宗派ごとにさまざまな作法があるんですよ。

おとむらいはリズム天国!

このように、おとむらいにも用いる鳴物はもう枚挙に暇がないほどで、たとえばポクポクと鳴らす木魚などもそのひとつですよね。そしてポクポクにせよ、ジャンジャン、ボンボン、ガンガン、チンチン、ドンドンにせよ、音の表現というものはきわめて多様なので、地域によってかなり違いがあることも事実なんです。したがってジャンボンひとつとってみても、それはあくまで代表的な事例であって、先述の通りジャンボー、ジャーボー、ジンカン、ガンモモなどのさまざまな言葉が地域ごとに存在します。

たとえば埼玉県の秩父市にある諏訪神社では毎年3月にジャランポン祭りという祭事が行われるのですが、その季節になると「古式ゆかしい奇祭」といった感じで報道されることも多いので、ご存知の方もいらっしゃるのではないでしょうか。これは「葬式祭り」とも呼ばれており、その名の通り白装束を着た人が棺に入り、ちゃんと読経もするといったように、実際の葬儀を模して進められるもので、一説によると疫病の災厄を祓(はら)うために、前年に不幸があった人を身代わりとして差し出したことが起源になっていると伝えられています。まさに当地ではジャランポンという音が葬儀の別名になっていたことがうかがえますよね。

各地で葬列を経験したことがある年齢の方々や、現在でも鳴物を用いているお坊さんなどにワタクシが「おとむらいではどのように鳴物を鳴らすんですか」と尋ねると、「チン・ドン・ジャラン」「ジャン・チン・ドン」「ジャラン・チン・ポン」などなど、それはもう多彩な表現を用いて教えてくれます。でも考えてみれば、それらの言葉は音の響きであるのと同時に「リズム」の表現でもあると言えるのではないでしょうか。何となればお経だって、流れるようなリズムで唱えられる音楽 3)のようなもの。本来、お経というのは上手も下手もなく、全てが仏の教えを伝えるアリガタイ言葉ではあるのですが、それでも「あのお坊さんの節回しはイイね」といった声をときどき聞くのは、やはり自然とリズムを感じ取ってしまうからなのかもしれません。それは皆でゾロゾロと歩く葬列が一般的なおとむらいの光景であった時代ならば、尚更のこと。第5回の「色とりどりの弔い」ではおとむらいを彩る数々の色について述べましたが、実はかつてのおとむらいというのは、音もリズムも賑やかで色とりどりだったのです。

ちょっと個人的な回想にはなってしまいますが、ここでワタクシは、かの巨匠、黒澤明監督の「夢」4)という映画を思い出しました。これは黒澤明自身が見た夢をもとにした、「こんな夢を見た」という夏目漱石の『夢十夜』と同じ書き出しの言葉から始まる、いくつかの幻想的な情景をオムニバスの形式で描いた映画なのですが、その最後を飾るのは「水車のある村」という物語。主人公の青年(寺尾聰!)が旅の途中で牧歌的な村を訪れると、水車小屋の脇にいたひとりの老人(笠智衆[りゅうちしゅう]!)に出会います。すると、小川のせせらぎと水車の音を聞きながら2人が穏やかな会話を交わしているうちに、ふと老人が「今日は葬式だ」と言ってどこへともなく歩き出してしまうではありませんか。わけもわからず青年がその後をついていくと、現れたのはまるでマーチングバンドのように華やかな葬列。そのリズムと歌声はまるで祝祭のようで、村人たちの表情も悲しむのではなく「ありがとう、良い人生だったね」と賑やかに送り出す気持ちにあふれた朗らかな笑顔に満ち溢れていたのでした。前半の心地よい静けさから、後半の活気に満ちた煌めきへと変化する展開そのものが、物語全体としてリズムを奏でているような感覚を味わうことができるかもしれません。しめやかで静かなおとむらいはもちろんのこと、このように賑やかで豊かなリズムで亡き人を天国に送り出すというのも、また「幸せなおとむらい」のひとつのかたちなのではないでしょうか。

……と、いささかキザっぽく今回を締め括ろうと思ったのですが、しまった! 「天国」っていうのは基本的にキリスト教で用いる言葉だから、「あの世」とか「極楽浄土」とかに修正しないと! でも、もうこれ以上原稿を遅らせることもできないし……。えっ? 見出しにも「天国」って書いてあるぞ、ですって? ど、どうしよう……それこそ南江堂のYさんから「ボコボコ」とか「ビシバシ」といったリズムの嵐が降り注いだら……。

2) 福原敏男:祭礼と葬送の行列絵巻,岩田書院,p.21,2024

3) 仏の教えを和歌調の節回しに乗せた和讃(わさん)や御詠歌(ごえいか)、あるいは僧侶が唱える声楽全般を指す声明(しょうみょう)など、仏教に関連する音楽を総称して仏教音楽と呼びます。ただし仏教だけでなく、たとえばキリスト教の讃美歌などに代表されるように、音楽は宗教や儀礼と古来密接に結びついていると言えるでしょう。

4) 監督・脚本:黒澤明,出演:寺尾聰・笠智衆ほか,ワーナー・ブラザース,1990