8月はよく、死者を偲ぶ季節と言われています。今年は戦後80年の節目となる年ですが、終戦を迎えた8月15日には全国各地で戦没者を追悼する行事が毎年催されますし、そもそも死者を迎えるお盆の季節でもありますよね。ただ、それらとは別に毎年8月10日になるとワタクシはふと思い出してしまうことがあるのです。今回のマクラに持ち出すぐらいですから当然おとむらいに関わるものではありますが、おそらく「8月10日って何の日だっけ?」という方が圧倒的多数どころか、ワタクシ以外にはチンプンカンプンでしょう。いや、もしかすると今回のコラムを読み終えてもチンプンカンプンかもしれませんが……。

ハトが飛ぶ!

ここで、ぜひとも皆さんにご協力いただきたいことがあります。まずは周囲に誰かいないか確認してください。準備はよろしいですか? さあ、「8月10日」と繰り返し、そして徐々に早口になるように唱えるのです! どうしても仕事中で近くに誰かいる場合は、小声でもかまいません(ただし後で「この暑さでちょっとオカシクなっちゃったのかな……」などと噂されても責任は負いませんので念のため)。8月10日、8月10日、8月10日……ハチガツ・トウカ……ハチ・トウ……ハ・ト……そう、ハト!

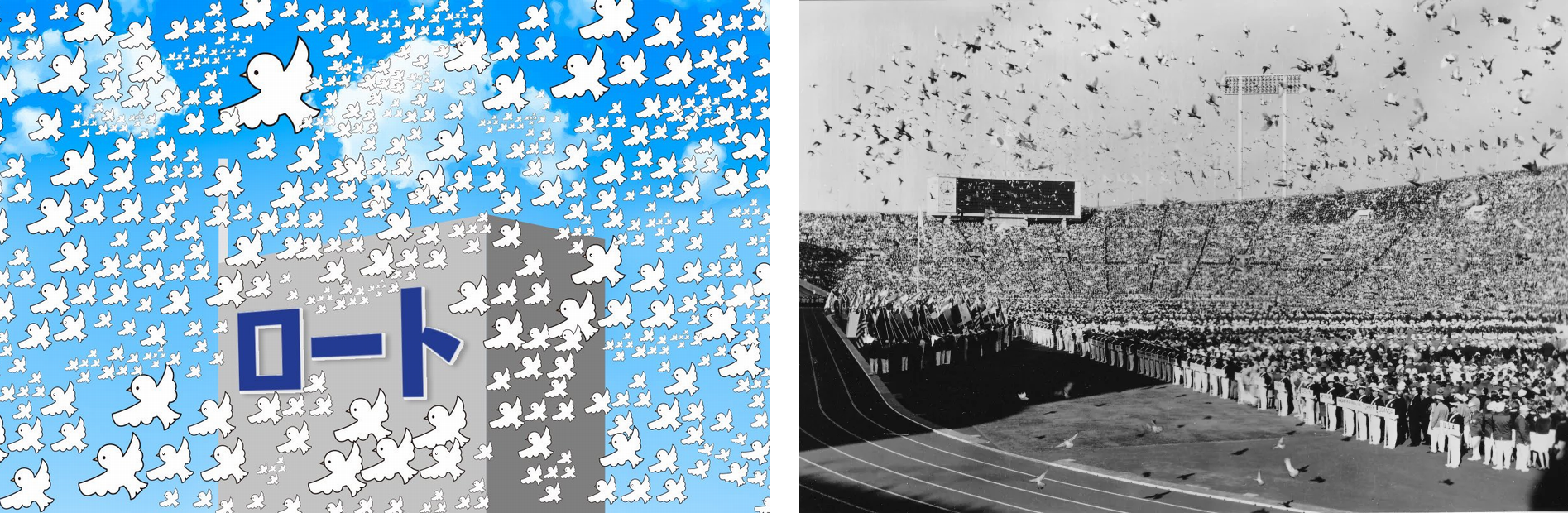

というわけで8月10日は「ハトの日」1)なのですが、ここからが本題。ハトと言えば、皆さんはどのような光景を思い浮かべますか? これはもう、下図のような光景に当然決まっていますよね。

「決まってないよ!」という読者の皆さまの声や、「いつも読者のアタマのなかを勝手に決めつけないでください! あと本題に入るまでが長い! それに原稿も遅い!」という南江堂Yさんの𠮟責を華麗にスルーしつつ(ごめんなさい)、上で示したのはいわゆる放鳥(ほうちょう)と呼ばれているもので、読んで字のごとく空に向けて鳥を放すこと。左の図からはおなじみの「ロート、ロート、ロート~」という歌が聞こえてきそうですが、放鳥と言えばほとんどの場合は、右の図のように式典などで盛大に場を盛り上げるために行うもの2)。で、放鳥がなぜおとむらいに関係があるのかというと、大いに関係があるんですよ。

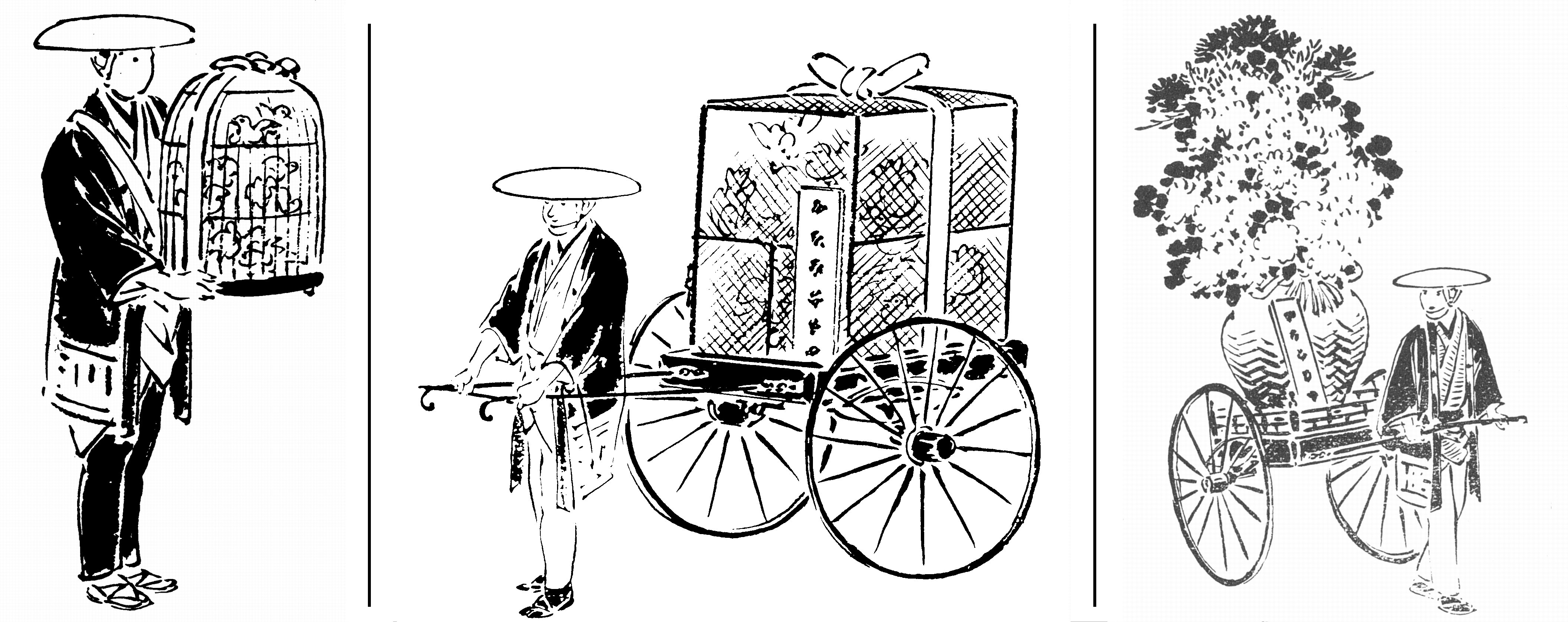

第23回の「1万円でお葬式」で明治時代の華美化した葬列について触れた際に、当時の葬列は一種のスペクタクル(見世物)でもあり、ビックリするようなトレンドが散りばめられていると述べました。しかし、「その話は機会をあらためて」となっていましたので、今回はあらためてそのトレンドをいくつか挙げてみたいと思います。というわけで、この放鳥。下図の左では法被(はっぴ)に股引(ももひき)という、現在のお祭りなどでもよく目にするような典型的な職人もしくは人足姿の男性が何やら籠を抱えていますが、そのなかにハトが入っているのが見えるでしょうか。実は、皆そろって葬列を始めるというときに、先ほどの図で示したオリンピックの開会式よろしく、この籠に入ったハトたちを「それでは皆さま、張り切って参りましょう!」とばかりに空へと解き放つんです。

あるいは葬列を始めるときだけでなく、沿道で見守る人びとに見せるために葬列の途中で放鳥を行ったり、はたまた葬列の最後を締め括るに際して行ったりすることもあったかもしれません。真ん中の図にあるように、大八車の上にハトが入った大きな籠を載せた「放鳥車」を引いて練り歩くということもあったみたいですし、これって大勢かつ不特定多数の人びとに見せることを目的として華やかに飾り立てている以外の何ものでもないですよね。右の図は放鳥用のハトが入った籠ではなく、デカデカと花を盛った籠を載せた「花車」ですが、これもまた煌びやかに葬列を彩るための定番アイテムでした。もう、まさに気分はイッツ・ショータイム! といった感じで、今のおとむらいの風潮からするとかなりブッ飛んでいると言えるのではないでしょうか。

ゼニも舞う!

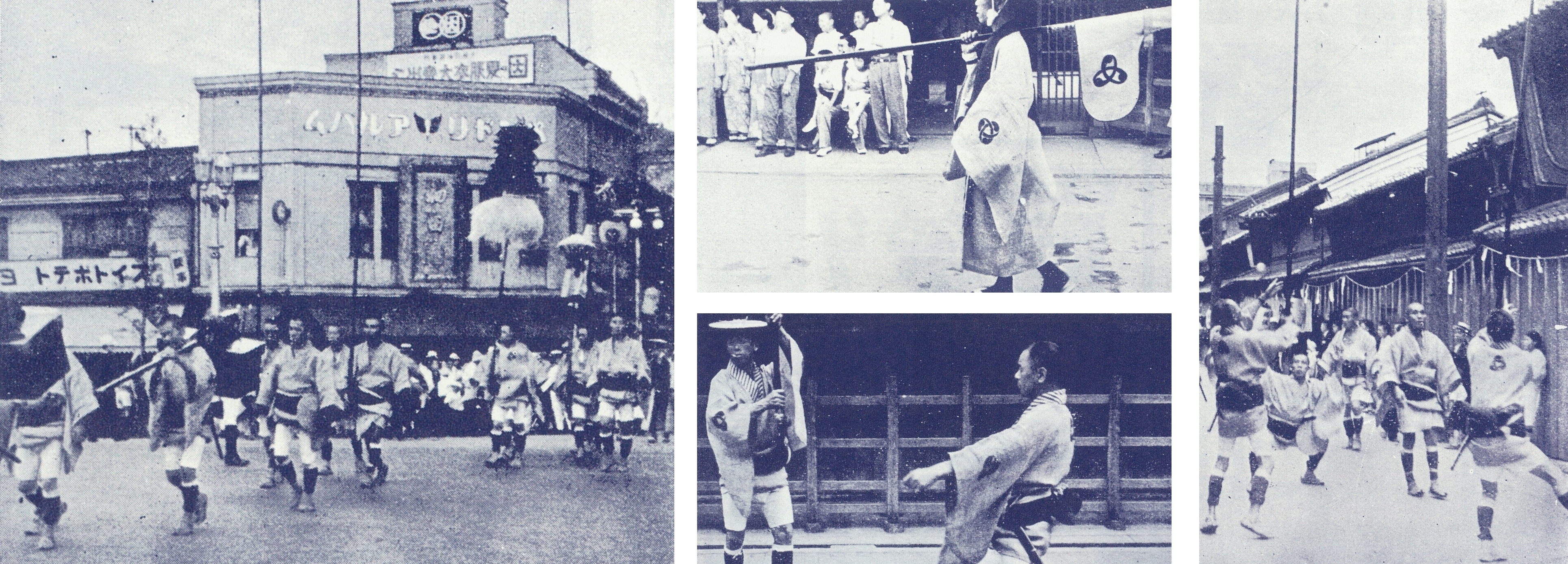

もちろん、どのような葬列でも放鳥を盛大に行っていたというわけではないものの、それでも明治時代における葬列の華美化は全般的な傾向と言って差し支えないもので、その主な理由としては「江戸時代まで身分ごとに葬儀の格式や作法が制限されていたことの反動が、明治維新を経て一気に噴出した」ことが挙げられると第23回で述べました。とは言え、単純に一般市民の人びとがドーン! と豪勢な葬儀をやりたいと思ったからそうなった、というだけでは済まない話なんです。まずは下の写真をご覧ください。

「大名行列?」と思われた方も、きっと多いことでしょう。あるいは、大名行列を模したお祭りか何かのようにも見えますよね。でもこれ、明治時代の大阪で行われていた、れっきとした葬列なんです。大名行列と言えば、上の写真のように毛槍(けやり)などの独特の道具を持って、大仰な身振りや手振りで道中の注目を集めながら練り歩く奴(やっこ)の姿が思い浮かびますが、そんな武家の行列の派手なスタイルが葬列にとり入れられたのはなぜか。実は江戸時代まで各々の武家が抱える使用人として雑多な仕事をこなしていた奴たちが明治維新で職を失ってしまい、その内の多くが葬列の人足を請け負うようになったという背景もあるんです。だって、彼らは主君が出かける際にその威光を映えさせる行列の、つまり見せる=魅せる行列のエキスパートでもありますからね3)。要するに葬列が明治時代にどんどん華美化していったのは、喪家の側から「大名行列みたいにド派手にやってくれ!」と頼んだこともあるにはあったでしょうが、それと同時に葬列の人足を請け負っていた人びとが、以前に奴として手がけていた武家の行列の「わざ」や「様式」を葬列に導入したからという側面も非常に強いんです。

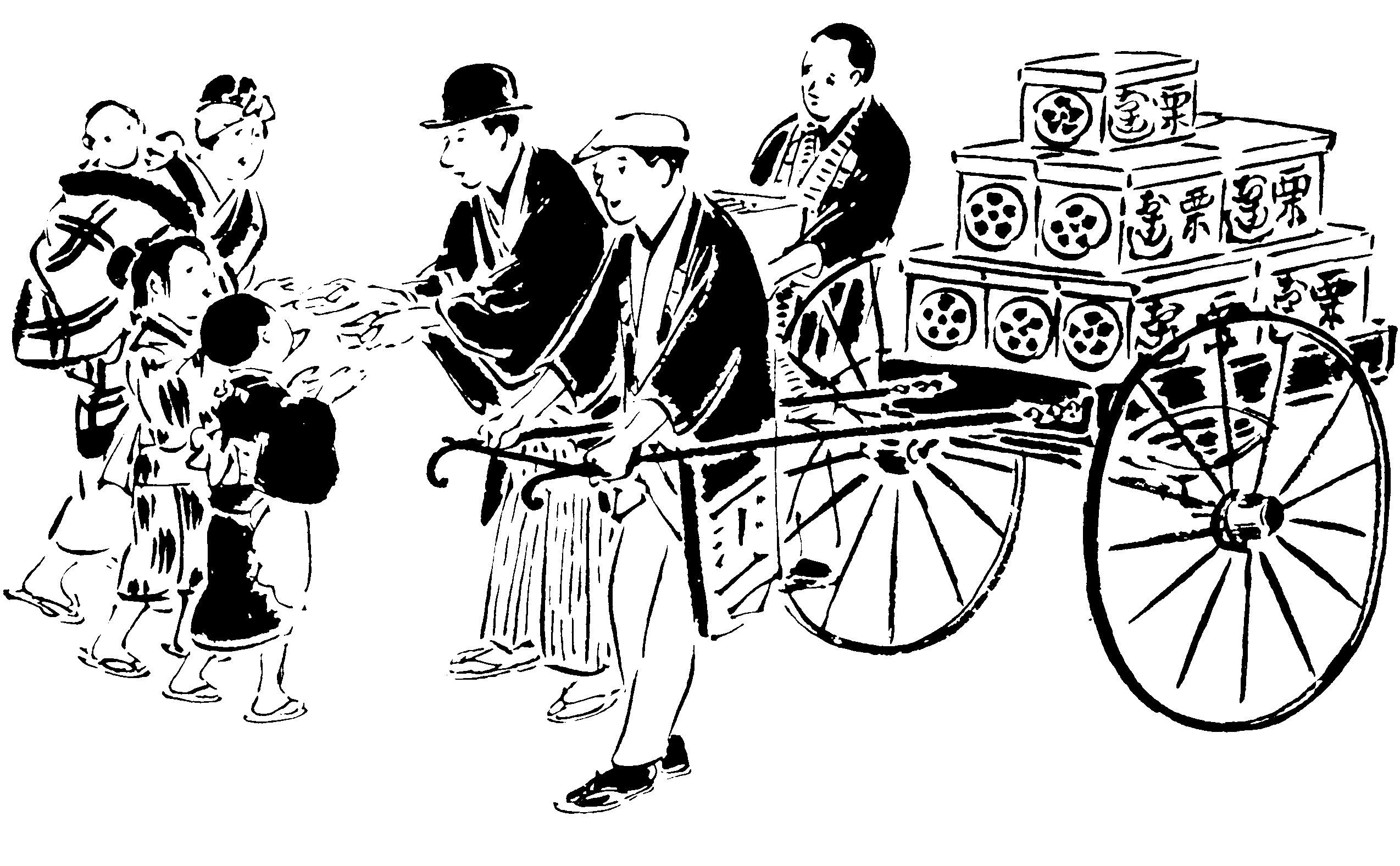

こうして明治時代の葬列はどんどん見世物的なザ・葬列ショーの要素を散りばめていくわけですが、演劇・映画・コンサートなどなど、一般的に見世物やショーと言われるものは、観る側がお金を払うことがほとんど。ところがどっこい、明治時代の葬列では、観る側がお金を払うどころか逆にお金をもらったり、稼いじゃったりすることも出来たんですよ。おや、信じていないようですね。ならば、ここで下の図を見てみましょう。

上の図では大八車にお菓子を山積みにして配っていますが、それを受け取っているのはどう見ても葬儀の参列者ではありません。おそらく葬列がやってきたのを見て、お菓子を目掛けてワラワラと寄ってきたのです。このお菓子、あるいは葬列でお菓子を配る風習そのもののことをよく「供養菓子」と呼びますが、その名の通り「粗末なものですが、身内の供養のためにぜひどうぞ」、あるいは「こんな粗末な供養しかできませんが、どうかご容赦を」ということで、故人の供養として葬列に集ってくれた人びとや、葬列の道中で行き交った人びとに菓子をふるまうという意味合いがあります。ほら、現在でも会葬の返礼品のことを「粗供養(そくよう)」って言うでしょう? 実は、現代でも葬儀の参列者にお返しをするのは、このように葬列で供養の品を色んな人びとにふるまったことから来ていると言われています。

そしてなんと! 当時はこうやって葬列でふるまわれるお菓子や食べものを手に入れて、それを転売して生計を立てている「おともらい(おとむらい)かせぎ」という人びとも存在していました。こんな時代から転売ヤーがすでに……とお思いでしょうが、これはどちらかというと商魂たくましい人びとというよりも、明治維新の激動によって特に都市部で急増した貧民層がほとんどで、図に描かれている手ぬぐいをかぶったお母さんと、その横にいる子どもたちもその可能性が大いにあります。もちろん推測の域を出ないのですが、推測するだけの理由もあるんです。というのも、この「おともらいかせぎ」では子どもが非常に重要な役割を帯びていたから。

この「おともらいかせぎ」については当時の世相を題材にした小説などにもしばしば登場しており、おそらく一番有名なのは山本有三の『路傍の石』。内容はいわゆるビルドゥングスロマン(教養小説)、つまり主人公がさまざまな試練や葛藤を経て成長していく物語ですね。主人公は田舎の没落士族の家に生まれた一人の少年で、東京に出てきて身寄りもない彼を色々と世話してくれたのが、「おともらいのおきよ」と呼ばれている老婆でした。その老婆の手引きを受けて少年は東京の至るところをうろつき回り、葬列を探しては供養菓子をゲットするという生活に明け暮れるのですが、ここでちょっと原作の一部を抜粋してみましょう。

おばあさんは白い歯を少し見せて、寂しく笑った。この女は、なかまうちでは「おともらいのおきよ」でとおっている、おともらいかせぎの老婆だった。

おともらいかせぎというのは、会葬者のふうをして、葬式のあとについて行き、帰りに、引きものの菓子オリをもらってくる商売である。うまくいくと、一日に三つも四つも葬式に出っくわすので、(彼らのあいだでは、そういう日を「お正月」とか「満員」などと呼んでいる。)女の商売としては、なかなか割りのいい仕事なのである。もちろん、引きもののおまんじゅうや切手は、ちゃんと約束の店があって、割りびきで引き取ってもらえるしくみになっていることは、言うまでもない話である。4)

そのうえ、会葬の時に子どもをつれていくと、ふたりぶんの引きものがもらえる。これが大きい。とにかく、お線香をあげて出てきさえすれば、菓子オリはくれるのだから、おともらいかせぎには、子どもは是非とも入用なのである。5)

どうです?「推測の域を出ませんが」とは述べたものの、これを読むと先ほどの供養菓子の絵も、またちょっと違った光景に見えてくるでしょう。つまり「いやいや、すみませんねぇ」なんて言いながらお菓子をもらっている女性も子どもたちも、実は親子でもなんでもなく、「おともらいかせぎ」の稼業に精を出している姿に見えなくもないわけですが、まあ他人様を証拠もなく疑うのはよくありませんね……。いずれにせよ、これもまた現代ではちょっと考え難い光景と言えるのは間違いないでしょう。さらに、お菓子どころかお金をばら撒きながら練り歩く葬列というのもあったのですが、特に地方では昔から、それこそ明治以前から行われていました。というわけで、お金をばらまく葬列は明治時代に特有のスタイルというわけでもないので今回の趣旨からはちょっとだけ外れますが、その典型的な光景を下に挙げておきましょう。

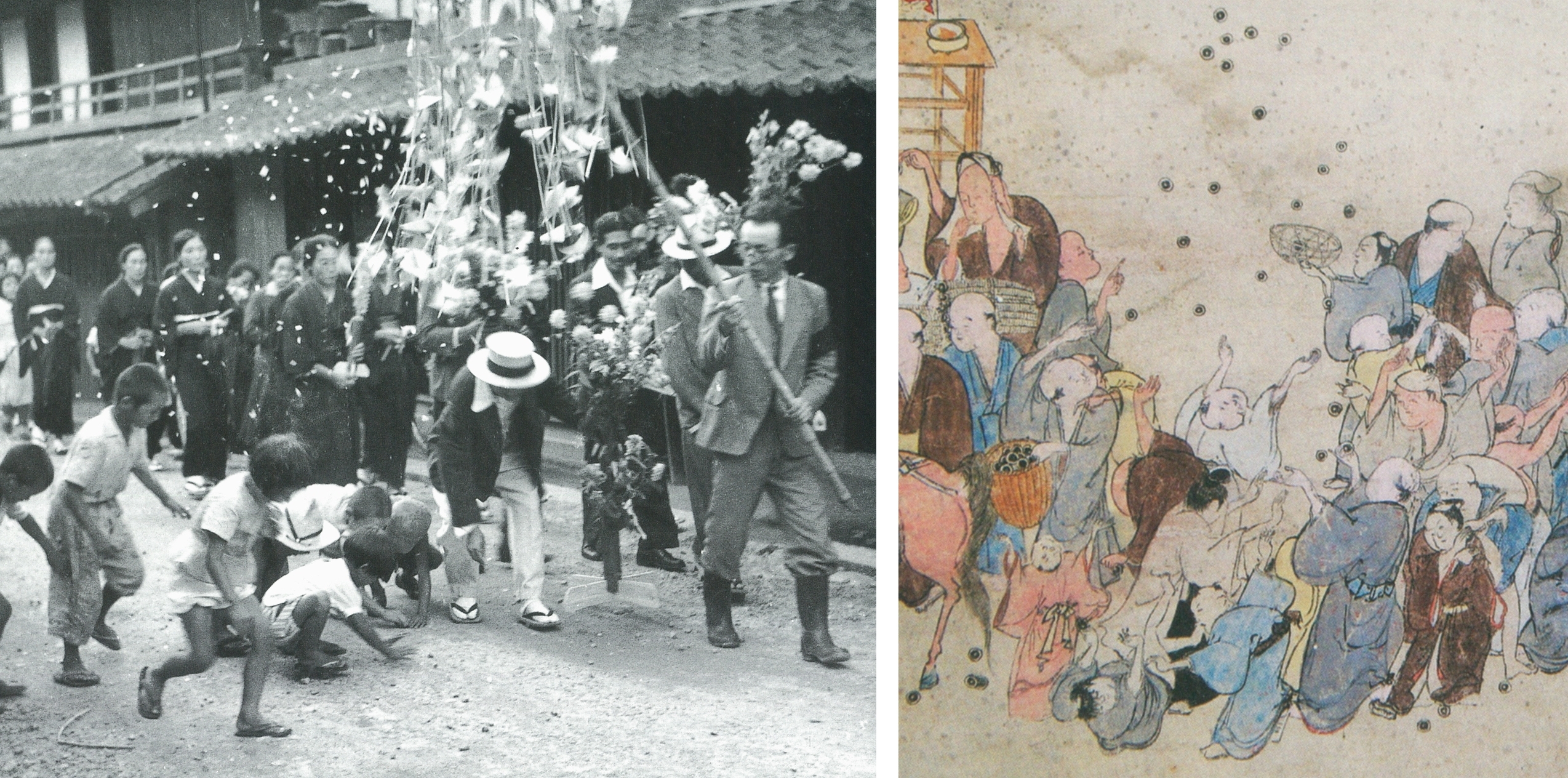

左にあるのは終戦直後に長野県の山村で行われていた葬列を撮影した写真です。右端にいる男性が手に持っているのは花籠という道具で、これを葬列の道中でユッサユッサと振りながら歩くと、その籠に入れてあった小銭がバラバラと舞い落ちるという寸法。それを子どもたちが競って拾い集めていますが、カンカン帽のおじさんも負けじと身を屈めて拾っていますね。これは「撒き銭」や「払い銭」と呼ばれる風習で、そこで拾ったお金は拾ったらすぐに使わなければいけないとか、家のなかに持ち込んではいけないとか、はたまたお財布のなかに入れておくと幸運が舞い込むとか、それぞれの地域で色々な言い伝えがありました。一方、右に示したのは前回も登場した江戸時代中期の「安政三年行列絵巻」ですが、ここでは左端の男性が赤い籠に入れた銭を「さあさあ、寄っといで!」とばかりに豪勢にバラ撒いています。もう80年代のお台場も真っ青の、なんともバブリーな光景……。ワタクシだったらきっと、地べたを這うようにしながら血相を変えて拾い集めているかもしれません。

現代でも長寿で大往生したお年寄りの葬儀に際して 「長寿銭」と称する小銭を会葬者に配ったりする事例があり、これは上述の撒き銭が変化したものではないかという説もあります6)。そしてまた銭にしても、あるいはハトにしても菓子にしても、「解き放つ」「ばら撒く」「投げ込む」という行為は亡き人への供養だけでなく、死の穢れを祓(はら)い清めるというイメージとも重なる7)ところがあるでしょう? ほら、お賽銭だって、言ってみればお金をブン投げているわけじゃないですか。

どれもこれも、現代の私たちからすればたしかにブっ飛んだ大盤振る舞いに見えるかもしれませんが、かつてはそうやって死者を思い、そして自分の穢れも祓うという、ひとつのスタイルだったのかもしれませんね。葬儀も何かと「お安く、小さく」で簡素なスタイルが主流になりつつある昨今、そんな豪勢なおとむらいをどなたか試してみてはいかがでしょうか。ええ、もちろんその時はワタクシが真っ先にお伺いしますから……。

2)1988年のソウル五輪では、本来は「聖火台に点火してから放鳥」という段取りだったのが、どういうわけか逆に「放鳥した後で点火」になってしまい、聖火台の上にとまっていたハトさんたちが丸焼けになってしまうという大惨事が! そのため、以降の五輪では団体演技などでハトを表現したり、聖火台から離れたところで一匹か数匹だけ飛ばしたりすることが主流になったのだそうです。

3)その他にも、江戸時代まで大名行列や送迎などに関わっていた仕事としてエッサホイサと駕籠を担ぐ駕籠業などもありますが、このような奴や駕籠業といった職業に携わっていた人びとが葬儀に参入し、葬儀屋さんになったという事例は結構あるんです。そのため老舗の葬儀屋さんのなかには、社名に「駕」の字を用いていたり、「〇〇組」といった社名になっていたりする会社も多いんですよ。大手ゼネコンをはじめとする建設業も、もともと棟梁が人足を束ねて大工仕事を請け負っていた歴史から出発しているような古い会社は「〇〇組」という社名が多いですが、それと似ていますね。

4)山本有三:路傍の石(文庫版),p.294, 新潮社,1980(井上章一:霊柩車の誕生(増補新版),pp.89-98,朝日新聞出版,2013にも同様の指摘と抜粋がありますので、合わせてご参考まで)

5)同上, p.295

6)板橋春夫:いのちの民俗学2 長寿, 社会評論社, 2006

7)新谷尚紀:民俗信仰を読み解く なぜ日本人は賽銭を投げるのか, 文藝春秋, 2003

_1687847570403.png)