あくまで今回の原稿を書いている2025年8月時点の情報になりますが、国内最高齢は奈良県にお住まいの女性で1911年生まれの114歳、そして世界最高齢は英国の女性で1909年生まれの116歳なのだとか。さらに長寿を重ねて記録を更新して頂きたいところですが、このように長「寿」というぐらいですから、やはり長生きはめでたいこと。そして、ほとんどの人間が抱く願望と言っても過言ではないでしょう。

それでは、本当にずっと生き続ける――つまり死ぬことのない生命を手に入れられるとなったら? そう言えば第1回のコラムでも、誰もが永遠に生き続ける世界という架空の物語を持ち出したこともありました。しかし私の知る限り、本当に永遠の生命を手に入れてしまった女性がこの世にただ1人存在します。彼女は現在105歳で、おそらく全人類が滅亡するような事態にならない限りは今後もずっとこの世に存在し続けるはず。さて、それは一体どのような女性なのでしょうか。

HeLaと呼ばれた女性

彼女の名前は、ヘンリエッタ・ラックス。1920年8月に米国南部のバージニア州に生まれました。当時の米国は奴隷制の存廃をめぐって熾烈な内戦が繰り広げられた南北戦争(1861~1865)の終結から約半世紀が過ぎ、合衆国憲法の修正を経て少なくとも法律上では奴隷が解放されたことになっていたものの、黒人をはじめとする有色人種への差別が未だ根強く残っていた時代です。特にバージニア州を含む南部の地域では、戦争が終わってからもジム・クロウ法と呼ばれる法律によって黒人の公共施設の利用は禁止または隔離が義務付けられ、社会的にも多くの黒人が理不尽な差別や貧困に喘いでいました。

そんな時代に黒人として生まれついたヘンリエッタの暮らしもやはり裕福とは言えなかったものの、彼女と同じく黒人で、いとこでもあった夫のデイヴィッドとともに勤勉に働いたおかげで家族との愛情に満ちあふれた生活を手に入れることに。しかし彼女には少し気がかりなこともあったのです。それは、ちょうど子宮にあたる部分のお腹にしこりを感じていて、それがなかなか消えないこと。でも、「もしも命にかかわるような病気だったら……」と不安が募る一方で、それよりも彼女にとってはこれ以上子どもが産めなくなることのほうが心配でした。それに加えて痛みもさほど感じなかったためか、忙しい日々に押し流されてつい忘れがちになってしまい、そのまま月日は流れて5人目の子どもを出産してから数ヵ月が経った1951年のある日。彼女は自分の体の奥深くにある塊が指で触れられるほど大きくなったことに気づき、そこでようやく覚悟を決めて自宅から約30キロ離れたメリーランド州ボルティモアにあるジョンズ・ホプキンス病院へと向かいました。

診断の結果は、子宮頸がん(子宮頸部扁平上皮がん)のステージⅠ。今でこそ子宮頸がんは早期に発見されれば子宮を残すことも可能であり、不用意に恐れることはないとされているものの1)、まだまだ有効な治療法も確立されていない時代です。とりあえず病院では放射線治療を進めましたが、残念ながら転移は進行し、1951年10月4日の0時15分にヘンリエッタは31歳で生涯を終えることになりました。あれ? 先ほど「彼女は今後もずっとこの世に存在し続けるはず」と言っていたじゃないか――と、思われましたよね。実はこの世でヘンリエッタが繰り広げる物語はここで終わらないのです。というよりも、まさにここから彼女はその後の医学に、そして世界に大きな影響を与える存在へと生まれ変わります。

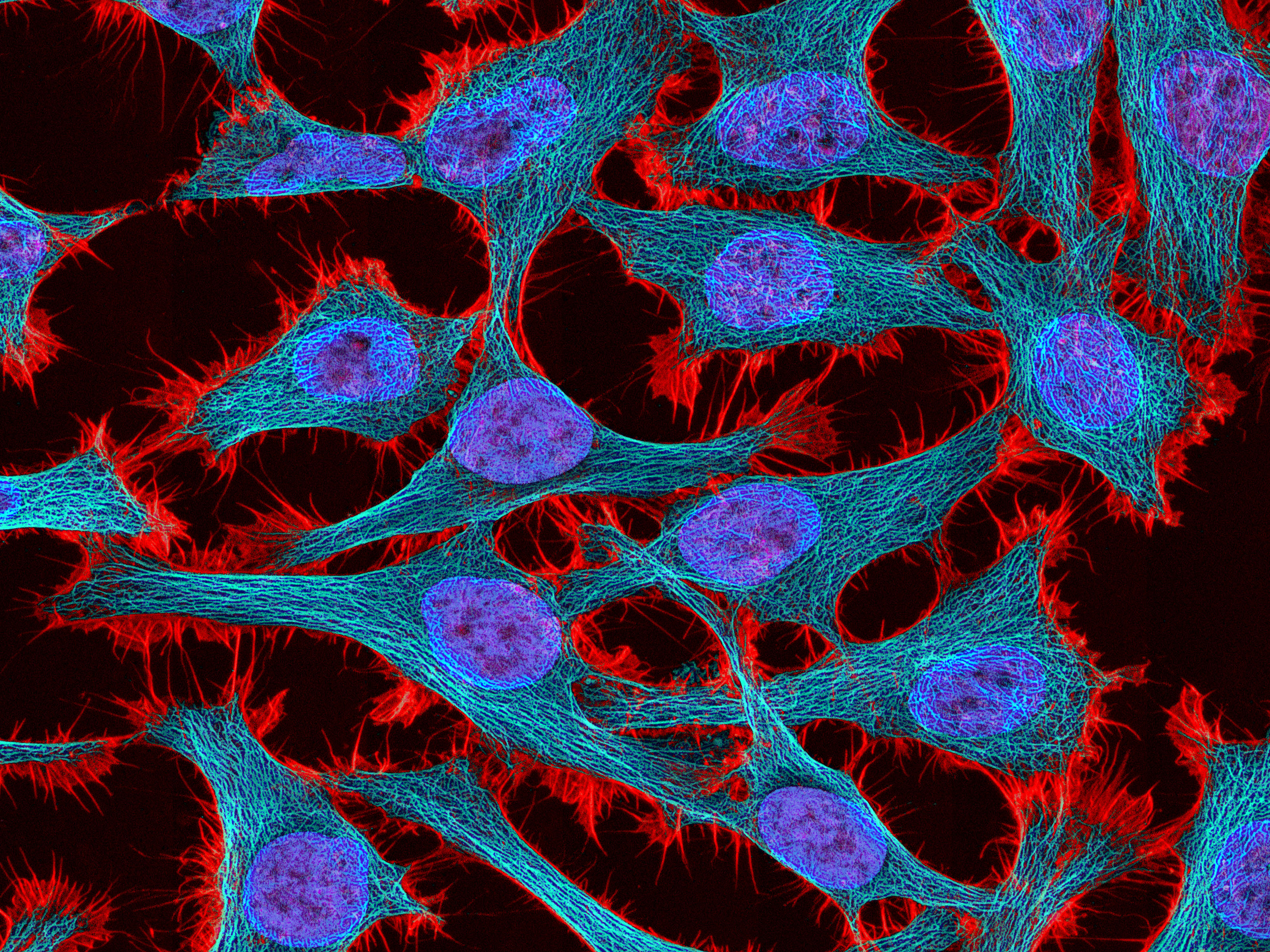

ちょうどヘンリエッタが入院した頃、ジョンズ・ホプキンス病院では子宮頸がんの病理診断に関する研究プロジェクトが進められており、子宮頸部の生きた細胞標本が入院した患者から採取されていました。しかも細胞を培養するにはさまざまなハードルを克服しなければならないのですが、ジョンズ・ホプキンスの医師と研究者は「世界初の“不死化した”ヒト細胞株を育てようと決心していた。つまり、すべて同一の標本に由来し、継続して分裂を続ける細胞株――自ら増殖し続け、決して死なないヒト細胞株――の樹立」2)を目指すという、非常に挑戦的な試みに取り組んでいたのです。そしてヘンリエッタの子宮頸部にあったがん組織も、彼女が麻酔をかけられていた手術中に採取され、彼女の名前からそれぞれ二文字ずつを取ったHeLa(Henrietta Lacks)=ヒーラというラベルを貼られた試験管に入れられて培養室へと運ばれることになったのですが……。

私の母さんはヘンリエッタ

1951年当時、理論的にはヒト由来の細胞株に無限に自己複製を続けさせること、すなわち不死化させることは可能であると考えられていたものの、成功した例はありませんでした。それは当時の医学の最先端を走っていたジョンズ・ホプキンス病院でも同様で、せっかく患者から細胞を採取してもことごとく死んでしまうという状況がずっと続いていました。細胞を培養する作業を手がけていた技師のメアリー・クビチェクも、先ほどのHeLaと名付けられた試験管を受け取ったときに「どうせまた同じように死んでしまうんだろうな」と感じたそうです。ところが、事態は驚くべき展開へと進みます。

(前略)ヘンリエッタが退院してから2日経った日に、それぞれの試験管の底の塊の周りに、目玉焼きの白身のようなものが出来ていることにメアリーは気づいた。細胞は成長していたのだ。それでもメアリーは、それが特別なことだとは思わなかった。研究室でしばらく生き延びた細胞は前にもあったから。だが、ヘンリエッタの細胞は単に生き延びていただけではなかった。それは、信じられない強靭さで成長していたのである。(中略)ヘンリエッタの細胞は、メアリーがスペースを与えれば与えるだけ増えた。3)

なんとヘンリエッタの細胞だけは、どういうわけか他に採取した細胞とは圧倒的に異なるスピードとパワー(?)で、見る見るうちに成長していったのです。そしてこの瞬間、それまで誰一人として成し得なかった「生体外で人間の細胞を不死化する」という偉業が達成されたと同時に、ヘンリエッタの細胞は「HeLa細胞」という名前で、世界各地で培養されながら永遠に増殖し続けることを運命づけられました。なぜかというと、医学・生物学を中心とする広汎な分野の研究が、HeLa細胞の利用によって大きく進展することが見込まれたからです。実際に、がんやウイルスの研究は言うに及ばず、ポリオワクチンをはじめとする各種のワクチン開発から遺伝子治療の分野に至るまで、HeLa細胞が大きな貢献を果たした事例は枚挙に暇がありません。したがって国内外を問わず、ある程度の規模を有する研究・教育機関ならば、ほぼ間違いなくHeLa細胞が今日も増殖と成長を続けているはずです(もちろんワタクシの勤務先である自治医科大学でも)。

とは言うものの、「ヘンリエッタ・ラックスは科学の進歩に貢献した」という美談だけでは済まされない倫理的な問題が背後にあることも事実。何しろ、がん細胞の採取も培養も、ヘンリエッタ本人や家族には無断で行われていたのですから。しかも、ある時期まで、誰もがHeLa細胞がヒト由来の細胞であると知りつつも、その細胞が一体誰のものであったのかということは全く明らかにされず、また世界各地の機関に出荷されるHeLa細胞の取引をはじめとした莫大な経済的効果の恩恵にもラックス家の面々は全く関与していません。そもそもHeLa細胞がヘンリエッタから採取されたということもラックス家には知らされていなかったわけですから、彼らの複雑な思いは推して知るべしといったところでしょう。たとえばヘンリエッタの次女であるデボラ・ラックスは、次のように語っています。

あたしらが、母さんの細胞で金持ちになることなんてないさ。母さんは、医学の世界で世の中の人を助けてる。それはいいことだよ。あたしらが望んでるのは、ヒーラって呼ばれてる母さんのほんとうの名前はヘンリエッタ・ラックスだってみんながわかるように、ちゃんと歴史に残すことだけなんだ。4)

たしかにお金の問題以上に、自分の母親がそれこそ歴史に名を残してしかるべき貢献を果たしたにもかかわらず、それが全くなかったことにされているというのは、遺された者にとっては悲しいこと。しかもHeLa細胞がヘンリエッタ・ラックスに由来するものだと分かってから、ラックス家の人びとはさまざまなトラブルに見舞われて詐欺まがいの憂き目にも遭い、ジョンズ・ホプキンス病院をはじめとした当時の関係者5)のことを敵対視していたのですが、後に和解して現在ではラックス家の人びともヘンリエッタの存在を語り継ぐための活動に携わっており、なかには医学の道に進んだ者もいるのだとか。そして今こうやって原稿を書いている間も、ヘンリエッタは世界のどこかで自分自身を永遠に複製し続けながら、誰かの生命を救う研究を支えているのです。

2)レベッカ・スクルート:不死細胞ヒーラ ヘンリエッタ・ラックスの永遠なる人生, 中里京子(訳), p.50, 講談社, 2011

3)上掲2:不死細胞ヒーラ,pp.63-64

4)上掲2:不死細胞ヒーラ,pp.334-335

5)念のためジョンズ・ホプキンス病院の名誉のために述べておくと、当時の同病院でヘンリエッタに携わっていた関係者に何らかの法律違反が認められるというわけではなく、現在でも生検などで用いた患者の組織標本を研究に利用することは一般的です。もちろん、「過去には無断で本人の身体組織を採取することが普通に行われていた」から良しとするものでは全くありませんが、一方でジョンズ・ホプキンス病院は当時から黒人や貧困層にほぼ無償で医療を提供するという、当時の世相を考えると非常に際立った平等性と倫理観を持つ医療機関でもありました。これは創立者のジョンズ・ホプキンス(1795~1873)が敬虔なキリスト教信者(クエーカー)であると同時に熱心な奴隷制廃止論者であり、また学問と科学に対する先進的な意識を有していたことも影響していたと言えるでしょう。彼の創立したジョンズ・ホプキンス大学は今も昔も全米を代表する大学のひとつですが、19世紀まで教養教育に終始していた大学に先端研究機関としての性質を与え、学位授与のシステムを確立した世界初の大学として位置づけられています。国際関係論の分野でも著名ですが、特に医学・公衆衛生学・看護学では全米トップの大学と長らく謳われてきたのでご存知の方も多いのでは。そしてジョンズ・ホプキンス病院も、ヘンリエッタが入院していた当時から現在に至るまで、誰もが最高峰の医療機関として認める存在と言えるでしょう。

_1695266438714.png)