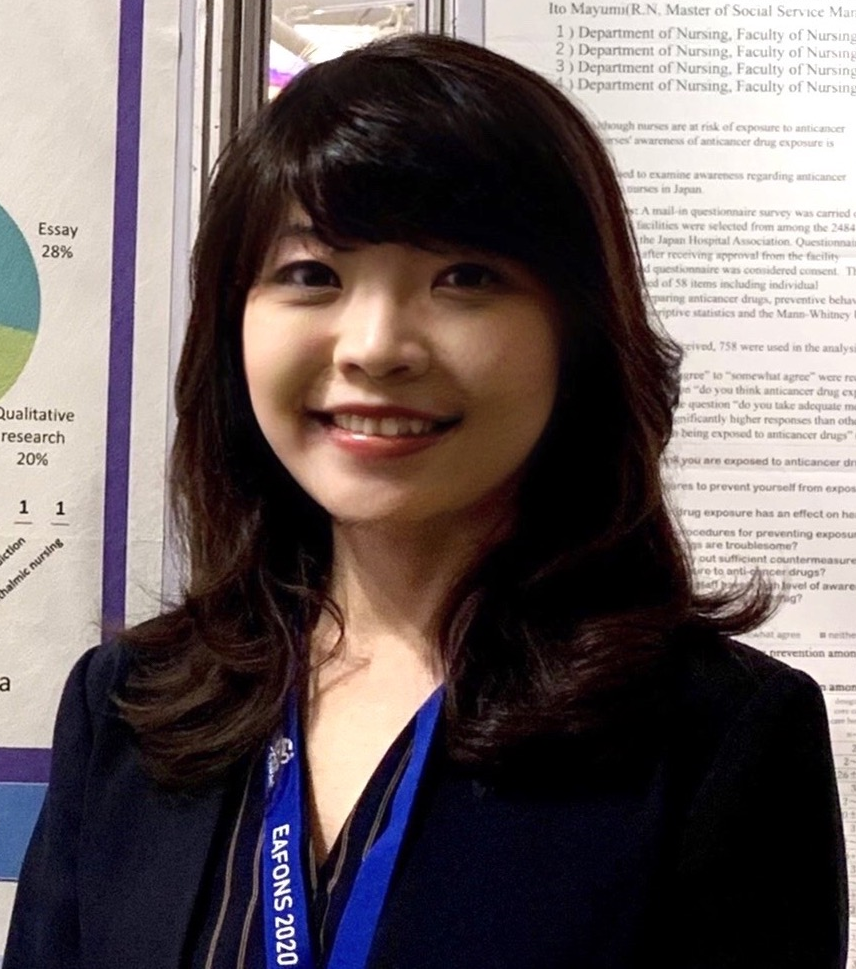

前回は、私が修士論文で取り組んだ「看護場面を映し出す写真」を用いて看護者の感性を追究する研究についてお話ししました。約60名にものぼる大勢の研究参加者のご協力のおかげで、エキサイティングな成果が得られました。しかしながら、看護者の感性というものは本来、写真を使って調べられるものではなく、実際の看護場面で調べてなんぼの世界なわけです。だから当然この研究で終わらせるわけにはいかないな!ということで、博士課程に進学し、実際の看護場面で看護者の感性をリアルに捉える研究に取り組むことになりました。今回はそのお話です。

人生の挫折と「看護のアート」

「看護はサイエンスであり、アートである」。看護職を生業とされている方なら、たぶん一度は聞いたことがあるんじゃないかな? 私はこのフレーズを大学生の時に知ったのですが、私がこの世界に居続けることができたのは、実はこのフレーズのおかげなんです。

時は1980年代後半に遡ります。私は、看護大学に入学してまもなく自分が職業選択を誤ったことを悟りました。なんて愚かな過ちをしたんだろう……私は自分自身を呪い、なんとか進路を変えることはできないものかと必死で、家族や卒業後お世話になる病院の関係者に交渉を試みていました。その時、私が進むべき道と考えていたのは物理学もしくはアート(芸術)の世界で、特に絵を描くことに強烈な欲求と憧れがありました。最終的にその挑戦は失敗に終わるのですが、その頃に耳にしたのが先のフレーズ「看護はサイエンスであり、アートである」でした。「看護がアートだって? 一体どういうこと?」と気になり、人生に絶望しつつもやたらと引っかかるこの言葉について調べ始めました。

どうやらこのフレーズはF・ナイチンゲールが発した言葉らしい。ナイチンゲールは芸術分野に明るかったため、看護が芸術活動に似ていることをみてとり、看護を、画家が絵を描く専心的で創造的な営みになぞらえて説明していたらしい。そんなことがわかり始めると、少しずつ私の中の何かが変わりつつあることを感じました。ふうん……ナイチンゲール先生、マジで面白いこと言うじゃない。看護のことはまだよく知らないけど、あなたがそういうのなら、本当かどうか試してみようか。今思えば、なんて生意気な小僧なんでしょう(笑)、そんな風に考え始め、なんとか授業や実習に前向きに取り組み始めました。

すると、看護という行為は、患者という一人の人間に対して、看護過程を丹念に経ることによって接近する科学的なプロセスであり、かつ、その科学的なアプローチが、何よりも看護者自身のその人への関心や配慮を基盤としてなされる美的な行為であることが、実習等を通じてじわじわ分かってきました。そして、その温かくのびやかで豊かな看護のイメージが、「看護のアート」という言葉に見事にハマったのです。

その頃、私は大学生活も終わりに差しかかっていました。看護学の道に進んだことを後悔しなくなっていたのは、「看護のアート」への関心と信頼が生まれたからだと思います。「看護のアート」が、人生の危機にあった私を救ってくれたのです。

「看護のアート」から「看護者の感性」へ、再び「看護のアート」へ

このようにして、大学卒業と同時に看護の現場に飛び込んだ私でしたが、臨床で私のハートに飛び込んできたのは「看護のセンス(感性)」という概念でした。この概念との出会いと進展については第1回、第2回の連載で既にお話ししましたが、実は「看護のセンス(感性)」に魅せられた時期よりも先に、私は「看護のアート」に導かれていたわけです。

「看護のアート」は、対象者があって成り立つ現象です。対象者は教科書や論文の中にではなく、看護の現場に存在します。修士課程で「看護のセンス(感性)」の解明に取り組んだ私が乗り越えられなかった壁とは、看護の現場で患者という生身の人間との間で発動される看護者の感性に接近することでした。成し遂げられなかった課題に取り組むには、看護の現場に身を置いて研究することが必要です。看護の現場で、患者に対峙する看護者の感性のありようを知るということは、つまり、「看護のアート」を探究することに他なりませんでした。こうして「看護者のセンス(感性)」への関心は、「看護のアート」に対する関心へとつながっていきました。

いざ、博士課程へ

修士課程が終わりに近づく頃、私は博士課程に進学し、「看護のアート」を探究したい思いで胸がいっぱいでした。指導教員からも「進学して研究に励みなさい」と言っていただきました。しかし、最短でも3年間、博士課程で学業を続けるには、学費や生活費、その他多くのお金が必要です。若干27歳の私には、そのような資金は到底ありません。そんな時、思いがけない幸運に恵まれ、どうにか学費を工面できることになりました。こうして博士課程の試験を受け、無事に合格し、「看護のアート」を追究する私の博士課程が幕を開けました。

_1695266438427.png)