すでに時期が過ぎてしまいましたが、わが国には「ばれんたいんでー」なるものがあるそうな。市中に出回る噂では如月の某日に女子が男子にチョコを下賜し、しかるべき後に今度は「ほわいとでー」と称する弥生の某日に男子から同じくチョコだか何がしかを女子に献上するのだとか。まことにもって奇々怪々にして恨めしきことはべりつるなりけり……と、何やら怨念がこめられたような言葉から今回は始めてしまいましたが、チョコなんてもらった経験がないから知らないんだもん。うるさいなあ、もう!

いや、読者の皆さんについ理不尽な八つ当たりをしてしまいましたが、要するに現代でもこのように何らかの記念日や大事なときにモノを渡すっていろいろとありますよね、ということを言いたかったのでした。お歳暮やお中元は言うに及ばず、クリスマスから誕生日にいたるまで、もういくらでも思いつくことでしょう。そして、その最たるものが葬儀に持参する香典ではありませんか?

キザエモン先生とインシンチョウ

香典はかつて香奠と書きましたが、この「奠」が「供する・捧げる」という字義をもつことからもわかるように、元来は供物としての香、もしくは香をはじめとする供物の総称でした1)。ただ、今日の香典は圧倒的にお金であることは皆さんもご存じのとおり。

ここで、おそらくすべてのおとむらい研究者が香典と聞いて真っ先に思い浮かべる、偉大な先生にご登場いただきます。その名も有賀喜左衛門(あるが・きざえもん)。まずは以下の引用をご覧ください。

贈答の中でも葬儀の場合は贈答される物品が他の贈答に比して特色を持っていた。すなわち他の場合には比較的貴重であって、かつ有用なものが使用される傾向をもっていたが、葬儀の場合は平凡な常用の物品が多く使用されたのである。これはいわば葬儀がそれを必要としたからにほかならない。(中略)元治元年の不幸音信帳においては音信者159人であって、うち、村内が91人、他村が68人である。物品についてみれば次のようになっている。米 50(人、以下同)/麦粉26/重の内19/きのこ2/牛蒡1/菓子2/煎茶1/線香34/蝋燭2/金銭49。

音信という言葉が出てきますね。これは別に電話や手紙のことを言っているのではなく贈答品や進物、あるいはそれらを贈るという行為そのものを指す言葉で、「おんしん」ではなく「いんしん」と読みます。私が知る限り、平安時代の初期にはすでに用いられていた古い言葉なんですよ。では、不幸音信帳(ふこういんしんちょう)とは何か? 今でも葬儀のことを「ご不幸事」なんて呼ぶことからも察しがつくとおり、これは葬儀の際にやりとりした品物の記録、すなわち香典帳のこと。そして上の文章は長野県の上伊那にあるキザエモン先生の生家で代々記録されてきた香典帳を自ら分析した「不幸音信帳から見た村の生活」という、1934年(昭和9年)に発表された著名な論文の一部を引用したもの。香典帳は地域ごとに多様な呼び名があるのですが、キザエモン先生の生家では不幸音信帳と呼んでいたのでしょう。

それはさておき、注目すべきは品物の種類です。時代が江戸から明治へとうつりかわる直前の元治元年(1864年)の香典は、現代と同じく金銭も一定の比率を占めているものの、全体としては米・麦粉・きのこ・ゴボウ(牛蒡)といった農産物が多くを占めています。また、これらのほとんどはそれぞれの家の田畑で収穫した自家生産の作物でもありました。文章中にある「重の内」というのも赤飯や煮しめを詰めた、いわゆる「お重」のことですから、かつての香典とはとにもかくにも自分の家で手づくりした食料品が中心であったことがうかがえます。まあ、それはそうですよね。現在と違ってスーパーやコンビニで気軽に食べ物を調達できるような時代ではありませんから。

それに、自家生産や手づくりというと現代の私たちは「真ごころを込めて……」というフレーズと反射的に結びつけてしまいがちですが、たしかにそういう意味合いもあるにはあったでしょう。ただ、キザエモン先生が「葬儀の場合は平凡な常用の物品が多く使用されたのである。これはいわば葬儀がそれを必要としたからにほかならない」と述べているように、必要なものをとっさに集めると、そうならざるを得なかったという側面もあります。なぜかというと他の冠・婚・祭と違って葬(儀)は「急にやってくる」もので、真っ先に揃えなければいけないのは、葬儀に集う大勢の人びとに出すための「食べ物」だから。そんな、ある意味では緊急事態とでも言えるときに、喪家が葬儀を出すために必要な品々を近親縁者やご近所さんが慌てて持ち寄るとなれば、ある者は畑からゴボウを引っこ抜いて、またある者は山からきのこを採ってくるということになるわけです。というわけで、かつての香典はそれこそ「地産地消」とでも言えるような、各地で異なる産物の特色が色濃く反映されたものでもありました。

モノとカネ

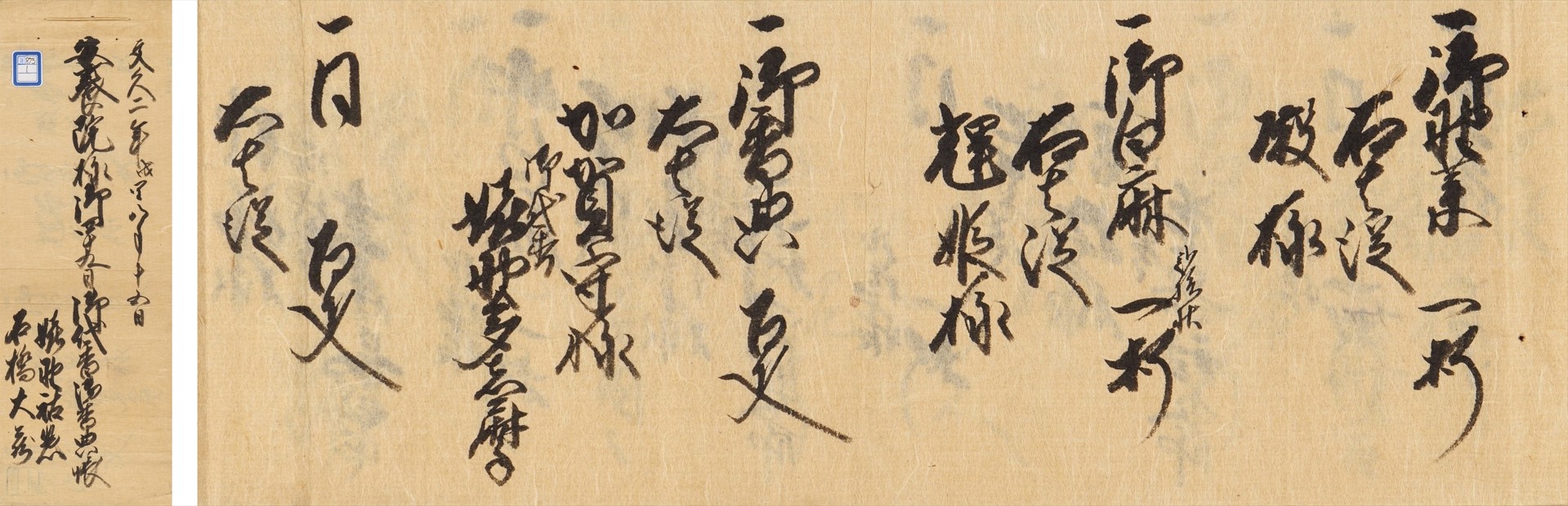

このように、かつては自分の家の葬儀で誰から何をもらったか、そして他の家の葬儀にウチから何を贈ったかということを事細かく記録しておくことが珍しくありませんでした。参考までに、昔の一般的な香典帳を挙げておきましょう。形式としては、時代劇などでよく見る大福帳と似ていますね。

[佐賀県立図書館データベース:蓮池鍋島家文庫「安養院様御四十九日御代香御香典帳」.文久2年(1862年),〔https://www.sagalibdb.jp/komonjo/detail/?id=18533〕(最終確認:2024年3月17日)より引用]

さて、先ほどは各地の特色が香典に色濃く反映されたと書きましたが、その一方でだいたいどこの地域でも中心となっている品もありました。それが、キザエモン先生の不幸音信帳でも最初に出てくる「お米」です。地域によっては下の写真のように米俵ごとデデン! と豪快に香典を出す場合も珍しくなく、残念ながら私自身は実物を見たことはないものの、ある村落を訪れたときに「昭和の終わりぐらいまではそんな風習があった」と聞いたこともあります。これは一俵香典と呼ばれている風習です。以下、国立歴史民俗博物館名誉教授の新谷尚紀氏による以下の説明を参照してみましょう。

その米は、葬儀に参加する人たちの食糧にあてるためのものであるといっている例が多い。だから、米だけでなく野菜や薪木なども持ち寄り、隣近所の手伝いの人たちの最初の仕事はその持ち寄られた米の米つきの仕事であったという例も少なくない。(中略)ふだんは食べられないごちそうの米を葬式のときだけは腹いっぱい食べられるといって不謹慎にも喜んだという話も残っている。こうして香奠は本来、葬儀期間中のみんなの食糧として持ち寄られた米であったため、相互扶助の意味もあり、とくに香奠返しというのはなかったようである。香奠帳にしっかりと記録しておいて、次の葬儀のときに、もらったときのと同じだけをかえし、手伝い仕事にもお互いさまとして労力を提供しあったのである。

今でこそ親類縁者と地域の人びとが総出で集うという光景は少なくなりましたが、上の引用で相互扶助という表現が用いられているように、かつての葬儀はまさに力を合わせて亡き人を送り出す一大イベントでした。だからこそ、香典はまさにその「力を合わせる」ことの象徴であり、それだけに単純な品物のやりとりを超えた複雑な人間関係と社会構造の反映でもあったのです。たとえば、ほとんどの地域では、仮に同じ品物や金額であっても「親類縁者の持ってくる香典」と「地域の人びとが持ってくる香典」は厳密に区別することが通例でした。よく前者を「義理」、後者を「村香典」などと呼びますが、義理のほうで持ってきた食べ物は喪家の者が食べるのに対し、村香典のほうはどちらかというと葬儀の手助けにやってきた近隣の人びとが自分で食べるための、つまり「手弁当」に近い位置付けであったとも言われています2)。

もちろん、このような決めごとも地域によって大きな違いがあるので、上で述べた内容もすべてに共通するわけではありません。また別の例を挙げると、食文化をめぐる各地の民俗を調査してきた増田昭子氏によれば、福島県の南会津では香典帳とはまた別に「野菜帳」を作成していたのだとか。当然、「なぜ野菜だけを分けて記録するんだろう?」という疑問が湧きますが、おそらく風雪の厳しい南会津では、何にも増して野菜という貴重な栄養源が「力を合わせて亡き人を送る」ときに格別な意味合いを持っていたのかもしれません。そればかりか、これまで述べてきたように(そして実はキザエモン先生もそう語っているのですが)、かつての香典は食料を中心とした「モノ」が中心で、近代以降に貨幣経済が津々浦々に浸透するにつれて現在のように「カネ」に移行してきたと一般的には考えられているのですが、なんと南会津では逆にもともと金銭の香典が主流で、それから徐々に食料の香典にうつりかわったという逆パターン的な痕跡すら見られるというのだから驚きです3)。いかに香典というものが多様であったか、その一端を垣間見ることができるのではないでしょうか。

もっとも、人によっては「現代では香典もカネ一色になってしまって、味気ない世の中だなあ」なんて思う方もいらっしゃるとは思いますが、それでも香典のやりとり自体がさほど廃れていないのは、やはりいつの時代も死と葬儀という出来事が特別で、そしてモノであってもカネであっても、亡き人を弔うという気持ちをそこに乗せて手渡すということに重きが置かれているからとも言えますよね。うん、そうですよ。香典に限らず気持ちが大事なんです、気持ちが。ワタクシにも誰か、ステキな気持ちを乗せて豪華絢爛な贈り物をくれないかなぁ。あ、できればゴボウとかダイコンとかじゃなくて、超ハイスペックのノートパソコンとかスマホとかがいいなぁ。もちろん現金でも……ブツブツ……。

おまけ 有賀喜左衛門(1897-1979)

その名前から、なんとなくチョンマゲを結った武士か商人を思い浮かべてしまいそうですが、実は昭和期の日本における人文社会科学全体の歴史を語る上では欠かせない研究者で、とりわけ農村社会学の分野で大きな業績を残した偉大な社会学者なのです(それなのに文中ではなれなれしくキザエモン先生などと呼んでしまいましたが)。社会学と人類学はある意味で「お互い通じ合ってはいるんだけど、いつもケンカしているキョウダイ」のようなものですが、この有賀喜左衛門は社会学者でありながら当時の先端であった構造主義人類学の理論をいち早く日本に導入しただけでなく、かの柳田國男や柳宗悦の門下でもあったことからもわかるように、その見識は非常に幅広いものでした。日本女子大学の第7代学長を務めながら献身的に夫人を介護したエピソードでも知られています。

1)藤井正雄,花山勝友,中野東禅:仏教葬祭大辞典,p.92,雄山閣,1980

2)井之口章次:日本の葬式,p.71,筑摩書房,1977

3)増田昭子:南会津における祝儀・不祝儀の「野菜帳」.史苑 62(1): 5-30,2001

」サムネイル2(画像小)_1655700691661.png)

」サムネイル2(画像小)_1655700691661.png)