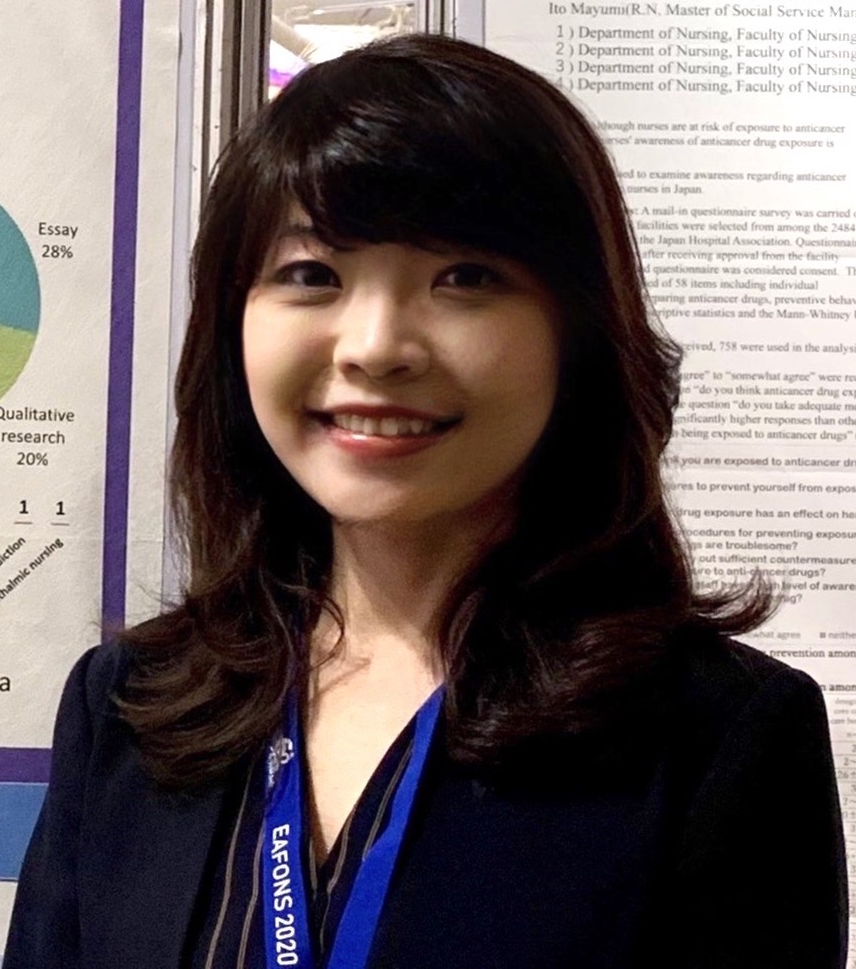

こんにちは。第7回と第8回は「患者安全」のお話をし、第9回は「質的研究のクリティークとサブストラクション」について語りました。いずれも2001年に博士号を取得してから10年間に起きた出来事だったのですが、研究テーマや研究手法を選ばず、貪欲に場数を踏んで実践的に研究を学ぶことの大切さを知りました。今回お話しするテーマも、まさにこの時期のこと。研究散歩をゆっくり進めましょう。

セクシュアリティとの出会い

2001年に看護大学に就職して間もなくのこと、職場のある教員から、「ヒューマン・セクシュアリティ」という科目を来年度から担当してほしいとのご依頼がありました。ヒューマン・セクシュアリティ? 人間の性っていう意味よね…? 私が母性看護学・助産学領域の教員なので、充て職的な科目担当なのだということも教えていただきましたが、その頃の私にとっては馴染みがない言葉で、私に務まるのかとの懸念が、一瞬心をよぎりました。

性には関心があるほうでした。学部時代、1〜2年生の2年間は全寮制で、多くの同級生たちと共同生活を行ったのですが、夜な夜な誰かの部屋に集まっては同級生から性の相談を受けていました。私自身、性に関する実体験は少なかったのですが、なぜか情報だけは豊富だったため、相談者に対して「それってこういう意味かもね」「こんなこともあるそうだから試してみても良いかも」などと知った口を叩いていました。その時に私についたニックネームは「谷津先生」。もちろん夜の部の「先生」という意味です(笑)。

そのため、セクシュアリティの科目を担当することに抵抗はありませんでしたが、無論、「性のお悩み相談」と、学生に教える内容とは同じではありません。私は性について一から勉強し直すことにしました。

セクシュアリティと人権

すると、興味深いことをたくさん知りました。まず、今日のセクシュアリティの学問化に伴い、性をタブー視することに対する世界規模での挑戦が続いてきたことです。性に関する学際的知識は、1960年代にアメリカ合衆国を中心に広がったセクソロジー(性科学)から始まったとされています。興味深いのは、このセクソロジーの発端は西海岸に住む先進的な女性たちによる自主的な勉強会での活動だったということです。

今では性に対してオープンな印象があるアメリカですが、当時は宗教的影響もあり、特に女性においては性について学んだり自由に語ったり、多様な性のあり方について議論することはタブー視されていたそうです。そうした風潮に疑問を感じた女性たちが集まり、科学的知見に基づく性の実態を明らかにする試みが始まりました。

一方、この出来事に前後してアメリカでは『キンゼイ・レポート』や『ハイト・レポート』などの性行動や性意識に関する調査報告が発表されたり、マスターとジョンソンによって男女の性反応の生理学的研究結果が報告されたりと、性に関する知られざる事実が次々と明らかにされていきました。こうした学術的背景もあり、人間にとって性は重要なものであり、軽んじられたりタブー視されたりすべきものではないという認識が急激に広まり、今の私たちの認識につながる風潮が出来上がってきたのです。

加えて、性科学の発達により、生殖器や性機能、性反応や性行動、性に対する意識は人それぞれであり、白か黒かという単純な分類では説明がつかないものであることも明らかにされました。顔も名前も一人ずつ異なるように、性のありようも個別的で複雑なので、個性的な性のありようを尊重することは、その人の存在をまるごと尊重することにもなる。今日盛んに言われている「性の多様性の尊重」は、性的マイノリティとされる人々自身が立ち上がり、自分らしく生きる権利を主張し続けた、長く厳しい戦いの成果であると言えますが、その背後にある性科学がもたらした偉大な貢献も看過することはできません。

セックスとジェンダー

性について学んだ2つ目の点は、性に占めるジェンダーの意味深さです。性の概念を説明する際、一般的に、セックス(身体的性)、ジェンダー(社会的性)、セクシュアリティ(全体的性)の概念が用いられますが、これらの概念の誕生には歴史があることを知りました。

遡ること約100年前。20世紀前半まで、性といえばセックス、すなわち身体的性(男女の性の区別)を指していました。ところが、1960年代後半から1980年代にかけ、性科学や女性学の発達に伴って性を語る言葉にジェンダーという社会的性(男女の性役割意識や性役割規範)が加わります。

当初は、性にはセックスだけでなくジェンダーという見方もあるというように、観点の違いを説明する概念として用いられるだけでしたが、徐々に、本当に観点の違いなのか? という見方も出てきました。つまり、セックスにみられる男女の区別は、実は社会が求める「男らしさ」「女らしさ」など、性による役割意識や役割規範があるからこそ作られるものなのではないか?という疑念です。男女という二つの役割に分かれて社会を組織した方が社会は回しやすい。だからこそ男女の区別が必要になっているのではないか。この見方は、アメリカの政治哲学者ジュディス・バトラー氏の次の指摘によって決定的なものとされました。

そもそも「セックス」とはいったい何だろうか。それは自然なのか、解剖学上のものなのか、染色体なのか、ホルモンなのか。(中略)セックスの自然な事実のように見えているものは、じつはそれとはべつの政治的、社会的な利害に寄与するために、さまざまな科学的言説によって言説上、作り上げられたものにすぎないのではないか。(中略)おそらく「セックス」と呼ばれるこの構築物こそ、ジェンダーと同様に、社会的に構築されたものである。実際おそらくセックスは、つねにジェンダーなのだ。1)

セックスも、ジェンダーという社会文化的な構築物(「男は外で働き・女は家庭を守る」「男は強く・女は優しい」など)に他ならないというこの指摘が本当なら、そして、文化は時代に応じて変わるものだとするならば、私たちはジェンダーを、そしてセックスをも変えていけるだろう。この考え方は、セックスという固定観念に悩まされる人たちがいなくなり、皆が自分の性を謳歌できる世の中を予見させ、私に未来への期待をもたらしました。

ジェンダーズの会

しかし、現実はどうでしょう。まだまだ、女性はこうあるべき、男性はこうすべきといった性役割規範は、私たちの社会の隅々に浸透しており、その考え方はあまりに生活に馴染みすぎて、他者から指摘されない限り気づけないほどです。

そして、これは医療の世界にも言えることではないでしょうか。ジェンダーに関する大学院の授業で、私が学生さんに「医療の現場で、何らかのジェンダー問題を感じたことはありませんか?」と尋ねたところ、出るわ出るわ話が止まらない(笑)。そして、「医療現場にある理不尽な性役割規範って、結局のところ患者さんに不利益をもたらす重大問題なのに、なぜ看護学教育ではジェンダーについて深く教えないんですか⁉」と、皆さん異口同音におっしゃいます。

そこで、私は大学院生や教員と共に、医療・看護におけるジェンダー問題を考える課外活動として「ジェンダーズの会」という勉強会を月1回のペースで開催することにしました。約5年間にわたる活動でしたが、その間、ジェンダーに関する知識をたくさん学び、考え、その成果を論文にまとめたり講演したり研究指導に活かしたりすることになりました。

ひょんなことからセクシュアリティの世界に足を踏み入れることになりましたが、この経験は私に社会学的な感性を高めるきっかけを与えてくれたと感じています。そして、そのことが私を次の出会いへと導いたのでした。

引用文献

1)Butler, J. P. (1990)/竹村和子(訳):ジェンダー・トラブル—フェミニズムとアイデンティティの攪乱,p.28-29,青土社,1999

_1695266438427.png)