私が小学校のころは、「いい国作ろう、鎌倉幕府」なんて言っていました。鎌倉幕府の成立年が1192年であることのゴロ合わせなんですが、どうやらこれは間違いで、今は1185年が正しいとされているらしいですね。だったら「いい箱作ろう」ってなるんでしょうか。「国作り」から「箱作り」に変わってしまうなんて、極端にスケールが小さくなってしまって、ちょっと寂しいですねえ・・・。

この手の暗記術・ゴロ合わせで私が秀逸だと思っているのは、高校の英語の先生から教えてもらったシェークスピアの生年・没年(1564~1616)です。これ、「人殺し、いろいろ」なんだそうです。そういえばシェークスピアの劇ではいろんな事件が起こりますよね。「ジュリアス・シーザー」では主人公のシーザーが「ブルータス、お前もか・・・」という名言を残して殺されてしまいますが、このブルータスもシェークスピアが書き上げた「いろいろ」な「人殺し」のうちの一人なんですよね。

血液検査基準値をゴロ合わせで覚える

実は医療の領域にも暗記術、ゴロ合わせというのがあります。どの職種にも国家試験があるんでさもありなんですが、これ、現場で働いていても結構、役に立ちます。

私が今も覚えているのが、血液検査の基準値です。たとえばナトリウム(Na)は135~145 mEq/Lなんですが、これは「あっぱれ名取(なとり)は産後も仕事」。日本舞踊なのか、はたまた茶道か華道か知りませんが、名取にもなると産後(35)も仕事(45)をするんだよ、ということでしょうか。カリウム(K)は3.4~5.3 mEq/Lですが、こちらは「カリカリして三振は誤算」。三振(3.4)は誤算(5.3)というわけです。その他、中性脂肪(トリグリセリド、30~150 mg/dL)だと「トリックを見に(30)行こう(150)」、今はLDLとHDLで別々に考えるべきなんでしょうが総コレステロール(150~230 mg/dL)は「これ、捨てに行こう(150)、兄さん(230)」なんてね。

もし、あなたの血液検査結果を主治医が見ているときに、ブツブツ何かをつぶやいていたら、ひょっとすると「カリカリして・・・」「これ捨てに行こう・・・」なんて言いながら基準値を思い出している、のかもしれません。そんな医者、私だけであってほしいですが・・・。

微生物・感染症にまつわるゴロ合わせ

微生物・感染症の領域は「暗記科目ではありません」と、授業では強調しているのですが、そうは言っても覚えないといけない事項はあります。とくに人間が作ったルール、法律とか規則とかは仕方ないですねえ。私が学生の頃は、現在の感染症法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)が整備される前で、明治時代に制定された「伝染病予防法」がまだ生きてまして、「法定伝染病」というのが一応、残っていました。こちらの暗記術は当時有名で、「少女に流行、赤いペチコート」ってやつです。しょう(猩紅熱)じょ(ジフテリア)に(日本脳炎)流行(流行性脳髄膜炎;現在の髄膜炎菌性髄膜炎)赤い(赤痢)ペ(ペスト)チ(腸チフス・パラチフス・発疹チフス)コー(コレラ)ト(痘瘡)の11疾患でした。まだ覚えてます。いやあ、懐かしいなあ・・・。

その後、1999年には現在の感染症法が施行されまして、今までワンパターンだった「法定伝染病」に対して「感染症の類型」を設定する、つまり感染症にレベルを設けて対応しようという考えに変わりました。ここで1類感染症から5類感染症、そして新感染症、指定感染症などの考え方が整理されることになります。これらの感染症では原則、診断した医師は届出の義務を負いますから、覚えておかないと義務違反で、最悪罰則を受ける可能性があります。というわけで、暗記術やゴロ合わせが勃興してきました。

とろろ直伝・ゴロ合わせでの覚え方(1類感染症編)

私、こういうのが好きなので、その頃いろいろ考えていました。当時の1類・2類感染症については拙書『イメージできる臨床微生物・医動物』(メディカ出版、2006)のコラムに書いています。1類感染症は「栗とマンゴーはペエラペラ」。当時の1類感染症は、栗(クリミア・コンゴ出血熱)とマンゴー(マールブルグ病)はペ(ペスト)エ(エボラ出血熱)ラ(ラッサ熱)ペラ、だったんです。果物屋さんでせっかく栗とマンゴーを買ったのに、あれま、ペラペラじゃないか、というイラストまでつけてもらいました。ペラペラの栗やマンゴーなんて、実際にはないと思いますが・・・。

ところが法令の悲しいところといいますか、こういうものはどんどん変わっていくんですね。その後、南米出血熱が加わったので、「南米の栗とマンゴーは・・・」と、苦し紛れに栗とマンゴーを南米産にしてなんとか切り抜けたのですが、その後、痘瘡(天然痘)とSARS(重症急性呼吸器症候群)が加わりました(のちにSARSは2類に格下げ)。

というわけで、現在は「南米の栗とマンゴ-はペエラペラだよ、父さん!」と、果物屋の前でお父さんに助けを求める子どもの言葉にして、父さん! というところで「痘瘡」を入れています。いかがでしょうか。もっと洗練されたゴロ合わせもできそうな気がしますので、ぜひ考えてみてください。

とろろ直伝・ゴロ合わせでの覚え方(2類感染症編)

一方、2類感染症も紆余曲折ありまして、現在はSARS、MERS(中東呼吸器症候群)、ポリオ、ジフテリア、結核、鳥インフルエンザ(H5N1とN7N9)の7疾患になっています。これは苦しい。MERSと鳥インフルが入っていなかった時代には「さあ! ポジティブに結婚だ! 」ってのを作ってみました。さあ(SARS)、ポ(ポリオ)ジ(ジフテリア)ティブに結(結核)婚だ、というわけです。しかしここにMERSと鳥インフルが入ってしまい、現在とても困っているところです。冒頭を「さあ! まあ!? ・・・」として、無理矢理MERSは入れられそうですが、鳥インフルはどうしようもなく、学生さんには「最後に両手を広げて“パタパタ”ってやってください」(鳥インフルの表現)というしかなく・・・。こちらもぜひみなさまのお知恵をいただきたいところです。

細菌・ウイルスの「暗記術」

また、学生さんがなかなか覚えられないものとして、細菌やウイルスの分類もあるようです。こちら、ゴロ合わせではないのですが、「和名で○○球菌と言えばグラム陽性球菌である」というのは、なかなか秀逸かと思っています。黄色ブドウ球菌、表皮ブドウ球菌、肺炎(レンサ)球菌、化膿レンサ球菌(A群β溶血性レンサ球菌)、腸球菌などは、すべてグラム陽性球菌です。一方、グラム陰性球菌で臨床的に重要なものとしては、淋菌、髄膜炎菌、モラクセラ・カタラーリスなどがありますが、いずれも「○○球菌」という名前ではない、というわけです。

もうひとつ、アデノウイルスが起こす病気には「ケツ」が1個だけつく、というものもあります。咽頭結膜熱、流行性角結膜炎《標準病名》、出血性膀胱炎がそうです。「ケツ」が2つつく「出血性結膜炎」はアデノウイルスが原因ではなく、エンテロウイルスの仲間が原因です。

生ワクチンの種類もゴロで覚える!

あと、やはり法令に関連したものとしては、予防接種法で規定されているワクチンがあります。しかしこちらも毎年のように変わっていますので、覚えるのがとても大変です。ですが、医療は正確な情報をもとに実践すべきなので、おっくうがらずにその都度ちゃんと調べた方がいいと思います。

直近では2024年4月から、今まで4種混合ワクチンとして接種していたDPT-IPV(D=ジフテリア、P=百日咳、T=破傷風、IPV=不活化ポリオワクチン)が「5種混合ワクチン」になりました。今までの4種にヒブワクチン(インフルエンザ菌血清型bに対するワクチン)が混合されたわけです。これで接種回数がだいぶ減ることになりました。また同様に、4月から肺炎球菌の結合型ワクチンとして15価のもの(MSD社の「バクニュバンス®」)が定期A類予防接種として使えるようになりました。それまでは13価(ファイザー社の「プレベナー13®」)でしたので、防御できる菌の範囲がちょっとだけ広がったなと思っていたら、なんと同年10月からは20価のもの(ファイザー社の「プレベナー20®」)が定期接種として使えるようになりました。ファイザー社とMSD社は、よりよいワクチンを作るために熾烈な競争を繰り広げていまして、我々にとっては大変ありがたいことです。

ワクチンの接種間隔ルールが変わったことで…

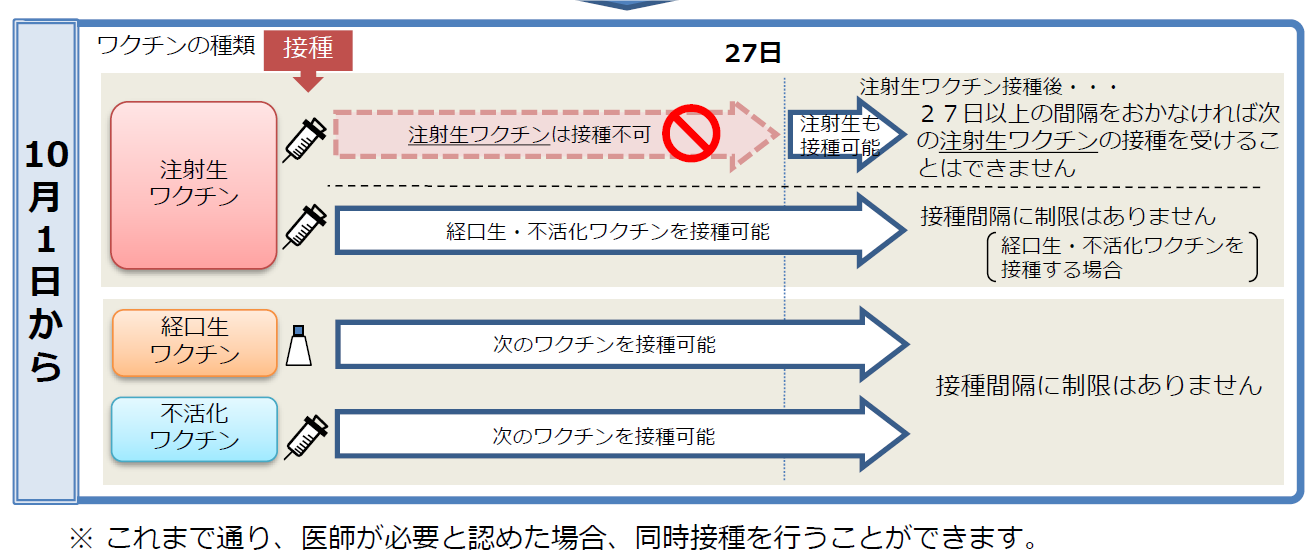

ワクチンの接種間隔については、2020年10月にルールが変わりました。それまでは「生ワクチンは27日空ける、広義の不活化ワクチンは6日空ける」というものでした。ただこのルールを遵守すると、定期接種として規定されている期間内で打ち切ることが難しい場合も出てきました。たとえば、ワクチンを打つ当日に発熱したりしてスキップすると予定がとてもタイトになります。そのため同日接種(同時接種)という方法も行われていたわけですが、別の日に接種する場合のルールも緩和されました。いわく「注射の生ワクチンの後に注射の生ワクチンを打つ場合のみ27日空け、それ以外のパターンでは制限なし(図)」というものです。

そうなりますと、いろんなワクチンに関して「生ワクチンかそうでないか」というのは、正確に覚えてないといけないわけですね。そのためにも暗記術、私もいろいろ考えてみたのですが、これに関しては医師国家試験解説書『クエスチョン・バンク(QB)』シリーズ(メディックメディア)で頻出している「おむすびフロマージュ」というのがたいへんよくできていると思います。お(黄熱)む(ムンプス;予防接種法では「おたふくかぜ」と称している)す(水痘)び(BCG=結核に対する生ワクチン)フ(風疹)ロ(ロタウイルスワクチン=経口の生ワクチン)マ(麻疹)ージュ、というわけです。なるほど・・・。

このコラム、本来は看護教育に携わる先生方を対象としているわけですが、国家試験の勉強をしている受験生の方も読んでおられるかもしれません。本番まであと少し、体調に気をつけていただいて、「ゴロ合わせの暗記術」、ご自分でも工夫して作ってみると、気分転換にもなるかもしれませんね。がんばってください。