前回は細菌の数え方を取り上げましたが、今回は細菌よりも小さく、電子顕微鏡でも数えるのが困難な「ウイルス」の数え方についてお話しします。

生きているウイルスの数を数える方法は、今まで先人たちが工夫して考えてきました。いえ、ウイルスは生物かどうか議論がありますので、生きているウイルスというか、「増殖できる最小単位」としてのウイルスの「数」は培養することで数えることができます。ただし、かなり工夫が必要です。これには大きく2つの方法があります。

限界希釈法を使う

そのひとつは「限界希釈法」です。塗抹法(第30回参照)で細菌のコロニーを培養するときも、まずは菌液を10倍希釈し、それをまた10倍希釈・・・という具合に「倍数希釈系列」を作ります。シャーレにはおのおのの希釈液の一定量を接種し、コロニーを定量化しましたが、もうひとつの方法として、液体培地に接種し、液体が濁るか濁らないか、つまり「生えるか生えないか」の定性的な方法で判定することもできるんです。ある程度以上希釈してしまうと菌が少なすぎて生えなくなりますが、その入れ物には、希釈されて菌が「1個未満」しか入ってなかったから生えなかった、と考えるわけです。ということは、その希釈段階のひとつ前、10倍濃いところの入れ物には1個から9個の菌が入っていたと考えられます。それが10,000倍希釈であった場合ですと、もとの菌液に入っていた菌の量は「10,000個から90,000個の間」だと言えます。もう少し細かく見ようと思ったら、2倍希釈系列とか4倍希釈系列とかにすればいいのです。これをウイルスにも応用するのです。

ウイルスは生きた細胞がないと増殖しませんので、まず一定量の細胞をフラスコに同量ずつ入れていきます。そのフラスコに希釈したウイルス液を入れていって、どこまで感染したかを見ます。ウイルスが感染して細胞が壊れてしまうのであれば、染色して肉眼でも判定できますし、形態が変化する、いわゆる「細胞変性効果」CPE = cytopathic effectが起こるのであれば、染色して光学顕微鏡で判定できます。どちらも難しいようなら、培養上清を取って、その中に増殖したウイルスがいるかどうか、たとえばウイルス抗原の量を測るなどしてチェックするわけです。測定法としては、細胞変性を利用してウイルス量を測定するTCID50(tissue culture infectious dose、50%)法というような方法があります。

平板培地を使う

もうひとつは、細菌でのコロニー測定法とよく似た、平板培地を使う方法です。これがなかなかおもしろいのです。

細菌の平板寒天培地を考案したのは第1回 にも出てきたコッホ(Koch R)です。それまで細菌の培養は肉エキスのような液体の培地を使っていたのですが、雑菌が混入してもよく分かりませんでした。培養を平板寒天培地で行うと、コロニーが目で見えるようになりますので、肉眼的な性状を確認できますし、細い針金(白金線)を使って1つのコロニーだけを取り出して次の培地に植えることで「純粋培養」ができるようになりました。これは画期的な発明です。

彼は最初、平板培地に寒天ではなくゼラチンを使っていたようです。しかしゼラチン分解酵素(ゼラチナーゼ)を産生する細菌はけっこういて、そんな菌だと固形培地がドロドロに溶けてしまい、純粋培養ができませんでした。ある日、弟子がインドネシアからおみやげで持って帰ってきた「アガーアガー」という寒天のお菓子をみて、これだ、とひらめいたようなんです。この話もできれば別の回で。

培養液に工夫を施す「プラークアッセイ」

さて、この平板培地を用いるような方法をウイルスの定量に応用するには、少し工夫がいります。

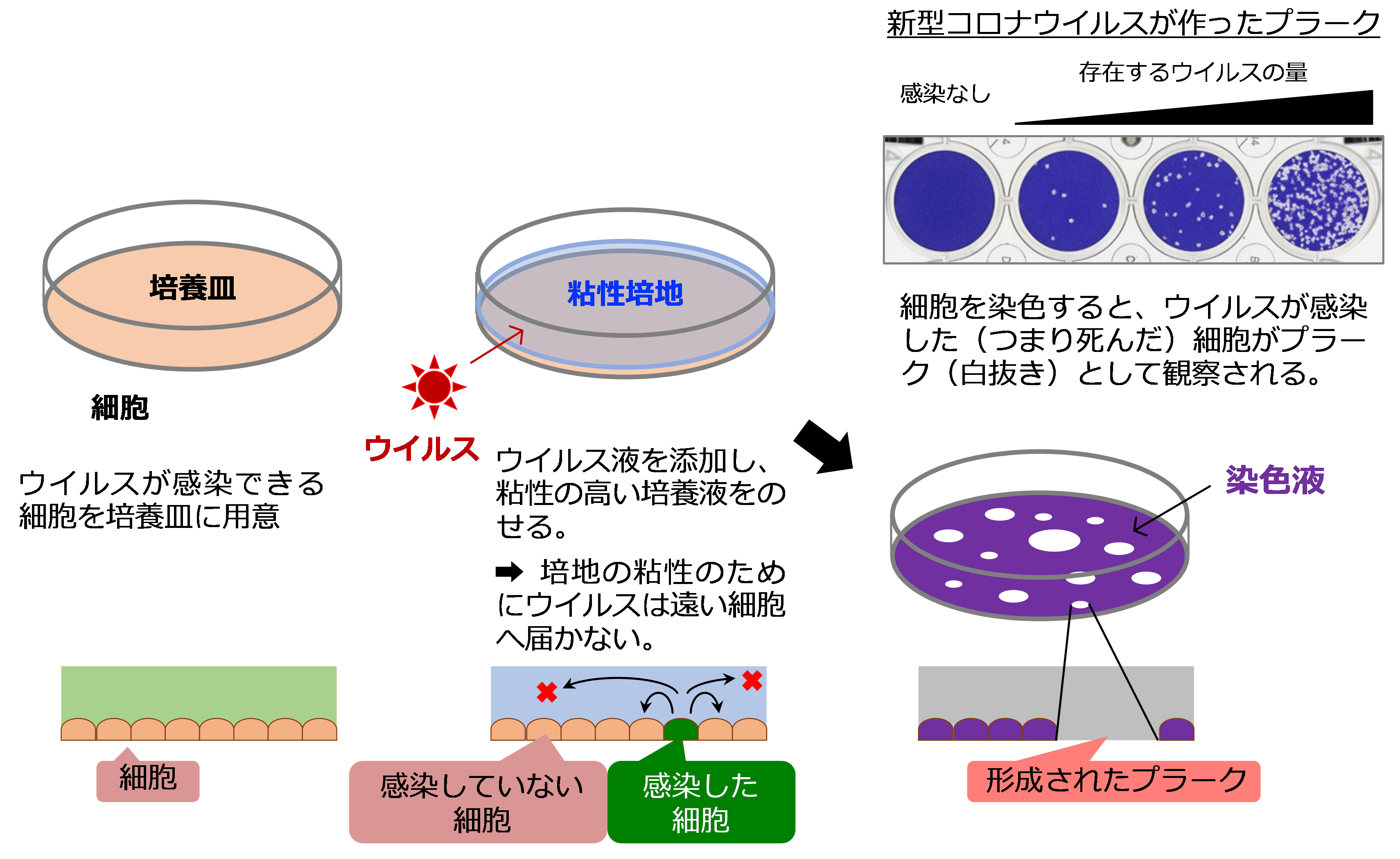

ウイルスを培養するには生きた細胞がなければいけません。細胞はシャーレの底にくっつけて培養することができます。ところが細胞を培養するためには栄養分が入った培養液をその上に注がないといけないので、この細胞にウイルスを感染させると、感染した細胞から産生されたウイルスが培養液の中に出ていってしまい、あっという間にシャーレの細胞すべてが感染してしまいます。これではコロニーカウントのように、ウイルスの「個数」を数えることには応用できません(前述したような「限界希釈法」は使えますが・・・)。

これをうまいこと解決した先人がいるんですねえ。普通の培養液ではなく、ネバネバした培養液を使おうというわけなんです(図1)。これも画期的な発明でして、細胞にウイルスを感染させて、その後で上から「ネバネバの培養液(粘性培地)」を載せます。すると、感染した細胞から出てきたウイルスは、お隣の細胞には感染しますが、離れた細胞には感染できなくなります。1個のウイルスが細胞に感染し、そのお隣の細胞に感染が広がり・・・ということで、「細菌のかたまり」であるコロニーとは逆で、「細胞が剥がれてしまった穴ボコ」がところどころにできることになります。この1つの穴ボコ=「プラーク(plaque)」が、ウイルスの感染の最小単位ということになりますので、この個数を数えて「プラーク形成単位」pfu = plaque forming unitとして、ウイルスの「個数」の指標にするというわけです。これを「プラークアッセイ」といいます。なるほどねえ・・・。

(提供:大阪医科薬科大学医学部微生物学・感染制御学教室 鈴木陽一先生)

プラークアッセイでは、コロニーのときと同じように、図1の「白く抜けたマル」であるプラークの数を数える必要があります。やっぱり「右手にサインペン、左手にカウンター」という原始的な方法が基本ではあります。もちろん、画像処理ソフトを使うこともできます。当教室の鈴木陽一先生、江見晶野さんらはプラークカウントを高速に行えるソフトウェアの開発も行ってまして1)、最近ではここに機械学習、AIを用いることもできるようなんです。するとプラークとゴミの区別や、くっついたプラークが2つ、3つであると区別したりするためのパラメーターを試行錯誤しながら調整することなく、全自動で設定するのも夢ではなさそうです。

CPEが示されない場合はどうすればよい?

このプラークアッセイが使えるのは、細胞にウイルスが感染したときに、その細胞が死んでしまって剥がれるような組合せに限られます。細胞とウイルスの組合せによっては前述のCPE(細胞変性効果)を全く示さず、染色して光学顕微鏡で見ても感染細胞と非感染細胞に何の違いも見えないことがあります。そういう組合せではプラークアッセイができません。しかしこの、粘性培地を使う方法は応用が可能でして、ウイルスに感染して細胞の形が変わらなくっても、やはり「ウイルスに感染した細胞の島」みたいなものがところどころにできている可能性はあるんです。そうであれば、たとえばウイルス抗原と結合する抗体を使って、さらにその抗体がくっついたところの色が変わるような「しかけ」(免疫染色)をしてやれば、ウイルスに感染した細胞の島というか、かたまりを見分けることができます。このかたまりを「フォーカス(focus)」といい、フォーカスを数えることでウイルスの数の指標とすることもできます。これを「フォーカスアッセイ」といいます。いやあ、先人の知恵ってのは、本当にすごいですね。

.png)

目では見えない細菌やウイルスの「数を数えよう」と考えた人はエラいなあと思います。そしてその方法はいろいろ工夫されて、現在の細菌学、ウイルス学、そして感染制御学の屋台骨を支える方法として現在も使われているんです。先人の知恵に日々感謝しながら、またわれわれもそれを改良していきながら、研究の発展に貢献しようとしております。応援してくださいね。

1)Emi A, Suziki Y,Sakaguchi S, et al. Development of an automated plaque-counting program for the quantification of the Chikungunya virus. Scientific Reports 15, Article number: 12429 , 2025