今回のコラムが掲載される時期は、おそらく春分の日あたりですね。肌にしみるような寒々とした空気がゆっくりとやわらいで、温かい陽光が降りそそぐ過ごしやすい気候へと徐々にうつりかわっていくと、心なしか足取りも軽くなるような気がしませんか。また、この時節は卒業や引っ越しなどをはじめとした別れと出会いの節目であることに加えて、春分を境目に昼と夜の長さが逆転する時候でもあります。ある意味では寒と暖、静と動、はたまた陰と陽のように身のまわりのいろいろなものが逆になり、次のステージへと転換していく境界線のような時節と言えるかもしれません。

今回は、そんな時節にふさわしいテーマを用意してみました。そう言えば、第7回の冒頭でも「葬送や看取りをめぐる文化や民俗には、日常とはあえて反対のふるまいをする“逆転”がよくある」なんてお伝えした気も。いや、別に近ごろ流行している「匂わせ」を意識したわけでもないのですが……。何はともあれ、この「逆転と転換」という切り口をもとにして、いざフィールドワークに出発してみましょう。

逆さ屏風

家屋の間取りだけでなくライフスタイルも和風から洋風へと変化するにつれて、屏風のある家を見かけることも今では少なくなりました。しかし、おとむらいの世界では一般に「枕飾り」と総称されている臨終直後の遺体を安置する際の作法では、この屏風というアイテムは非常に重要な位置を占めています。以下にその一例を見てみましょう。

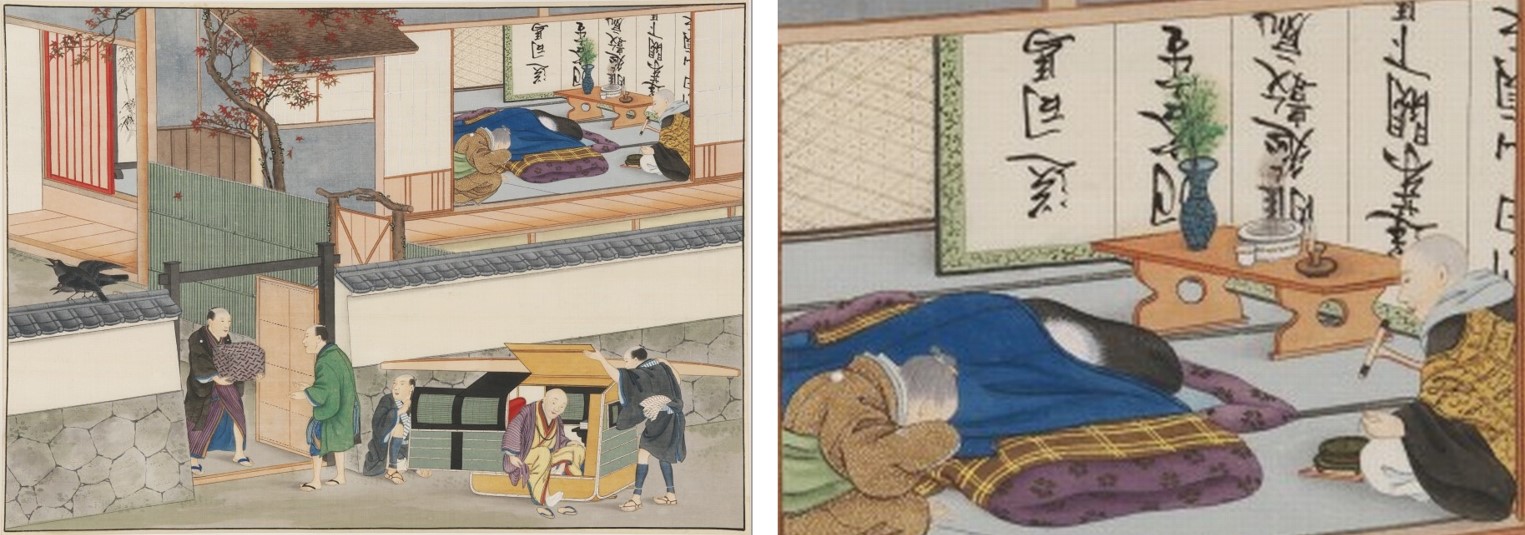

この絵を描いたのはフランス人の挿絵画家、ジョルジュ・ビゴー。1882年(明治15年)の来日から17年間の長きにわたって日本に滞在し、明治の世に暮らす庶民のさまざまな風俗を独特のタッチで描いたことで知られています。編み笠を被った弔問客の眼差しの先には、死装束に身を包んで手を合わせた故人。大胆に遺体を構図の中心に据えていることもあって、死という出来事の静謐かつ厳粛な空気がひしひしと伝わってきますね。

さて、この絵はどことなく印象派にも通じるフンワリとした色彩と陰影を感じさせつつ、おとむらい研究者の視点からすると逆にかなり写実性を追求しているようにも見えます。何しろ小机の上に置かれた本尊・枕飯・野位牌だけでなく、遺体にひっそりと添えられた守り刀にいたるまで、細部をかなり緻密に描いているのですから。これらの枕飾りに際して用いられる各種の道具についてはまた機会を改めて触れるとして、ディテールを見逃さない巧みな観察眼がうかがえるのは間違いありません。

そのことがさらに強く察せられるのが、奥に立てられた屏風の色合い。皆さんも、この屏風にじぃぃぃっと目を凝らしてみてください。山水画のように、何らかの風景を描いているように思われますが、それにしては何だか上下が逆になっているようにも見えますね。えっ、別にそんな感じには見えない? というよりも、なんだかモヤモヤとしてよくわからない? そうですか、それはたいへん失礼しま……いや、ここで引き下がるわけにはいきません。ならばダメ押しでもう一つ。

[長崎歴史文化博物館:川原慶賀「死去」. http://www.nmhc.jp/keiga01/kawaharasite/target/kgdetail.php?id=1515(最終確認:2024年2月13日)より引用]

上の絵は、長崎の出島に出入りすることを許された「出島絵師」の一人として知られる川原慶賀という画家が江戸時代後期に描いたもの。誕生から死にいたるまでのライフコースをそれぞれの場面に分けて克明に描写した「人の一生」と名付けられている作品群の一つで、先ほどのビゴーの絵と同じく臨終の場面を題材としています。右上には遺体に接する身内と僧侶の姿が見えますが、そこに立てられている屏風をご覧ください。文字の上下が逆になっていますよね。これでもう、バッチリと屏風が逆さまに立てられているということがおわかりいただけるのでは。

この風習は「逆さ屏風」と呼ばれていて、現在でも枕飾りに屏風を用いる際は逆さまに立てることが一般的な作法となっています。ビゴーの絵を見たときに「これはきっと逆さ屏風に違いない」と私が考えた理由もここにあるのです。鋭い観察眼を持つビゴーならば、自らの視界に映る光景をありのままに描いたことでしょう。

おとむらいは「逆さごと」でいっぱい

このように日常とは逆のふるまいをすることを、おとむらいの世界ではよく「逆さごと」と呼びます。それは先ほどの逆さ屏風だけでなく、それこそ枚挙に暇がありません。

たとえば、ビゴーの絵で遺体が着ている死装束。日常で和服を着るときは男女とも右前、つまり相手側から見て右の衿が上にくることが基本なのはご存知の方も多いと思いますが、死装束は逆に左前となります。ちょっと話は逸れますが、数年前のミス・ユニバース世界大会で日本代表の女性が着用していた着物風のドレスが左前だったため、「死装束みたいだ!」なんて物議を醸しましたね。そして着物ということで言えば、左右の衿だけでなく裾側を胸元に、衿側を足先に向けるように、つまり上下を逆にして着物を遺体に掛けるという「逆さ着物」の習俗もまだ各地で見かけます。

さらにまた別のふるまいを挙げてみましょう。その前に、一つ質問。皆さんが熱いお湯と冷たい水を混ぜて、ちょうどよい温度のぬるま湯にするときには、どのようにしますか? おそらく、ほとんどの方は「お湯に水を足すに決まってるじゃないか」と答えるのでは。確かに、お風呂に入るときにはまず冷たい水を入れ、そこに熱いお湯を注ぐという人はあまりいないと思います。ところが、納棺の前に遺体を浄める湯灌のときは「逆さ水」と言って、水に湯を足すことが一般的。今では遺族が自ら湯灌をするケースは減っていますが、葬儀社などの業者が湯灌を手がけるときにはだいたいこのやり方を守っているはずです。

ほかにも、遺体に掛ける布団の表裏を逆にしたり、日常生活では縁起が悪いとされている「北枕」、すなわち北に頭を向けて寝る姿勢で遺体を安置したりするという習俗も見られます。もっとも、この北枕はもともとお釈迦様が入滅したときの頭北面西右脇臥(ずほくめんさいうきょうが=頭を北に、顔を西に向け、右脇を下にする)という姿勢に由来するとも言われているので、その点では「日常とは逆にする」というよりも、むしろ「日常のほうを逆にしている」とも考えられますが……。

これら以外にもまだまだ逆さごとは数多く存在するのですが、このあたりで区切りをつけることにしましょう。それにしても、どうしておとむらいはこのような逆さごとに満ちているのでしょうか。「死という出来事は異常であり、日常と区別するためにこのようなことをするのだ」、「死は忌むべきことであり、日常にそのケガレが入り込まないようにわざと逆にしているのだ」、または「臨終を迎えた故人は生と死の境にいる不安定な存在であり、そのような故人を守る“魔除け”の意味合いを持つのだ」などなど、今までにさまざまな議論が交わされてきました。

研究者としての私の立場からすると「どれも正しい」というのが率直なところ。これは結論を導き出すのを放棄しているわけではないのです。おとむらいをめぐる葬送儀礼に限らず、そもそも儀礼とはこのように人びとのいろいろな思いや考えを包み込めるからこそ、文化的な行動として成立するのです。ただ一つ言えるのはどんな時代でも、どんな場所でも、人間が死ぬという局面は非常に大きな出来事で、単なる「遺体の処理」では済まされないということ。だからこそ生きている人間にとっても、そして死者本人にとっても、その局面を次のステージに進めていくことが重んじられてきたわけです。長年にわたって日本の葬儀を研究してきた国立歴史民俗博物館副館長の山田慎也氏は、この点について「葬送儀礼とは死を物理的、文化的、社会的に変換する儀礼である」と述べています1)。すなわち、おとむらいとは故人の肉体や人格(霊魂)、そして社会的な役割を「死者という存在」にかえていくものであり、その変換ないしは転換を目に見える行動に移したものが、今回見てきた多様な「逆さまの文化」であるのかもしれません。

そうそう、春分は転換の時節と冒頭に述べましたが、まさにお彼岸でもありますよね。何かと物騒なことばかりが起きて気が滅入る昨今ではありますが、この機会に気分転換して、フレッシュな気持ちで新たな春を迎えるためにも、亡き人へと会いにお墓参りに赴いてみてはいかがでしょうか。

1)山田慎也:現代日本の死と葬儀,p.7,東京大学出版会,2007

」サムネイル2(画像小)_1642033387967.png)