唾液は健康な成人で1日約1.0~1.5 Lも分泌されます。個人差が大きく気温や年齢、体調、服用薬剤などで変動します。三大唾液腺である耳下腺、顎下腺、舌下腺を中心に分泌されますが、頬粘膜等の口腔粘膜にある小唾液腺からも微量が分泌されます。

今回はそんな唾液が口腔内や全身の健康、そして生活の質にも大きく関わっていることについてご紹介します。

唾液の虫歯予防効果

唾液はウイルスや細菌の繁殖を防ぐ各種抗菌物質、細胞老化を防ぐラクトフェリン、粘膜保護成分ムチン、組織修復に働く各種成長因子などの成分を含み、機能性の高い液体です。

分泌されたばかりの唾液は無菌ですが、口腔内では唾液1mL中に1億個もの細菌を含みます。これは、唾液で虫歯菌や歯周病菌などの細菌を流す自浄作用が働いている表れです。また、唾液に含まれるリゾチームやペルオキシダーゼ、分泌型IgAなどの抗菌物質が作用し、細菌増殖を抑えます。

虫歯は虫歯菌の酸で歯が溶かされたものですが、唾液には㏗緩衝能という、飲食物で酸性やアルカリ性に傾いた口の㏗をイオン等の作用で正常な中性域(㏗7付近)に戻す働きがあり、虫歯を予防します。さらに、唾液中のカルシウムやフッ素のイオンが歯に再び沈着する再石灰化により、脱灰(酸によって歯のカルシウムやリン酸イオンが溶け出すこと)された歯のエナメル質を修復することで、虫歯を防いでいます。

唾液の消化作用

糖質を分解する酵素にアミラーゼがあり、唾液腺から分泌される唾液アミラーゼと膵臓から分泌される膵アミラーゼが知られています。

唾液アミラーゼは咀嚼で食物と混ざってデンプンと反応し、麦芽糖へ分解します。そのため胃の消化を助け、その後に働く膵アミラーゼの負担を減らして胃腸の負担を和らげます。

また、糖分が分解されて血糖値が上昇すると血液を介してその情報が脳に伝わり、満腹中枢を働かせて食べ過ぎを抑えます。よく噛んで食べると満腹感を感じるというのは、そのような仕組みからです。

なお、脳の視床下部にある満腹中枢が血糖値上昇を感知するのに約15分かかるため、食べ過ぎを防ぐには15分以上かけて食べることが有効です。

唾液で味は美味しくなる

唾液は食べ物の味成分を溶かし込む性質があり、味覚にも影響を与えます。

味覚は主に舌にある味蕾(みらい)という器官で感じます。舌表面には乳頭と呼ばれる小さな突起が多数あり、舌の奥の方に分布する有郭乳頭や葉状乳頭に味蕾が多くあります。

奥歯でしっかり噛めば唾液に溶け込んだ味成分は近くの味蕾細胞を刺激し、味が持続しておいしく食べることができます。

また、唾液が多いと味覚の感度が高まります。食前酒として出される梅酒は、唾液分泌を促す作用があり、味覚の感度を高める効果を期待しています。

唾液と自律神経の関係

唾液分泌は自律神経でコントロールされ、精神状態で変動します。「緊張してのどがカラカラ」という経験をされた方も多いと思いますが、緊張時は交感神経が優位で唾液分泌が抑制され、リラックス状態では副交感神経が優勢で分泌が促進されます。

唾液が減る原因とは?

喫煙、飲酒などの生活習慣と唾液分泌は関係し、タバコに含まれるニコチンの作用で血管が収縮したり、アルコール摂取で利尿作用が働いたりすると唾液分泌は減少します。

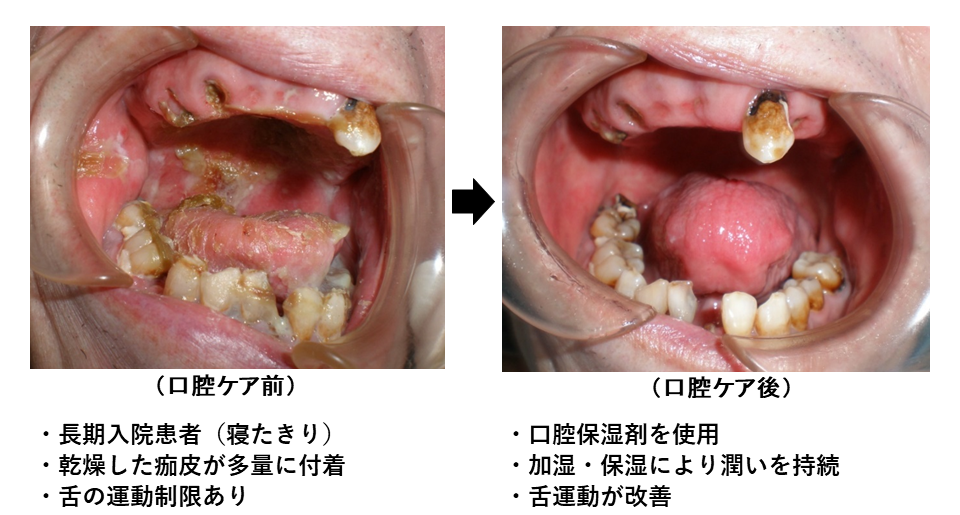

また、「ドライマウス」(唾液分泌が低下し口腔内が乾燥した状態)は日本では約800万人が罹患しており、特に高齢者に多く、高齢患者中心の筆者の病院歯科でもよく見られます(図1左)。

原因として加齢による唾液腺の萎縮・機能障害、ストレス、糖尿病のほか、目や生殖器にも乾燥を伴うシェーグレン症候群などがあります。また、高齢者は薬を多数服用するため副作用の口腔乾燥があり、血圧を下げる降圧薬や利尿薬などの体内の水分調節に関わる薬剤、抗うつ薬・抗不安薬も唾液分泌を抑えます。

唾液が減ると虫歯・歯周病のリスク上昇や咀嚼障害、嚥下障害、発音障害、味覚障害などによりQOLが低下する可能性があります。

治療法はジェル状の保湿剤を塗布したり(図1右)、スプレータイプの人工唾液で潤したりするなど対症療法が中心です。潤いを与える「加湿」と潤いを維持する「保湿」の両立が重要で、唾液腺を皮膚の上からほぐして押さえる唾液腺マッサージも大切です。

さらに、酸っぱいレモンや梅干しなどの食品を食べたり、よく咀嚼したりすると唾液分泌が促進されます。しっかり噛むには食物繊維の多い野菜(キノコ類、ゴボウなど)や生野菜を食べるなど工夫するとよいでしょう。

* * *

Tさん(80代、男性)は歯科の定期健診で来られた際、「近頃、味がよく分からへん」と味覚障害を訴えられました。お口を見ると、中はカラカラ。重度の口腔乾燥で味覚が鈍るのも当然です。内科の電子カルテを見ると降圧薬など6種類の薬が処方され、副作用の唾液減少が推測されたため、次回の内科受診の際、薬の処方を医師と相談するよう伝えました。3か月後、再び定期健診でTさんが来院。味覚の具合を聞くと「薬、変えてもろて、味治りましたわ」と嬉しそうに話されていました。

日々の生活で唾液とうまく付き合い、健康維持に役立てたいですね。

コラム 唾液でストレス状態を測る

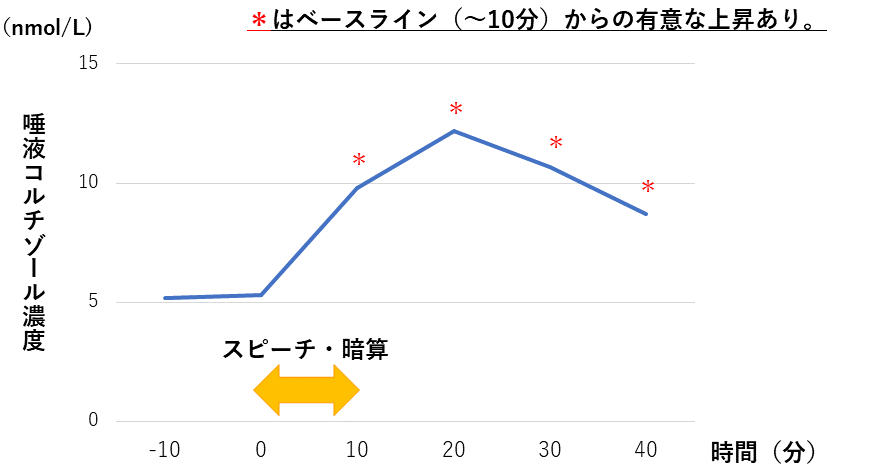

唾液には紹介してきた抗菌物質や消化酵素、タンパク質の他にも、様々な物質が含まれており、採取が簡単で精神的・身体的な苦痛も伴わないため、健康・病気やスポーツ医学など様々な分野におけるバイオマーカーの試料として注目されています。一例として、ストレスの測定についてご紹介します。

2008年にIzawaらが報告した研究では、TSSTという課題を用いて唾液中のコルチゾール濃度を測定した結果、スピーチや暗算といったストレス時にコルチゾールは上昇し、その後徐々に低下しました(図2)。

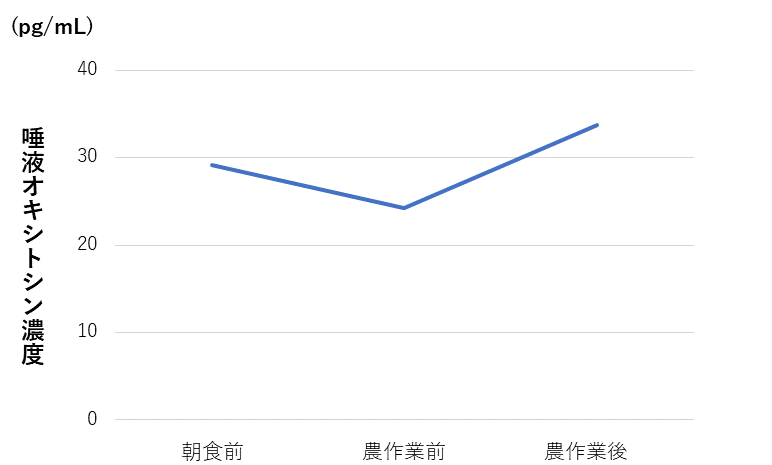

また、2017年に順天堂大学の研究グループが報告した内容では、農作業の前後に唾液を採取してホルモンを分析すると、農作業後にはコルチゾールが約1/3に減少し、オキシトシンという幸福ホルモンが増加しました(図3)。

」サムネイル2(画像小)_1655700691661.png)

_1685342416837.png)