昨年の秋、東京都ではインフルエンザ感染者数が急増し、史上最速の注意報が発令されましたが、今年もいわゆる“かぜの季節”を迎えつつあります。また、コロナ感染者数も微増傾向にあり、この秋冬にかけてインフルエンザ・コロナウイルスの同時流行が懸念されています。

今回は、ウイルス感染対策としての歯磨き(口腔ケア)にスポットを当てたいと思います。

口腔ケアはインフルエンザ感染を抑える

◎エビデンス

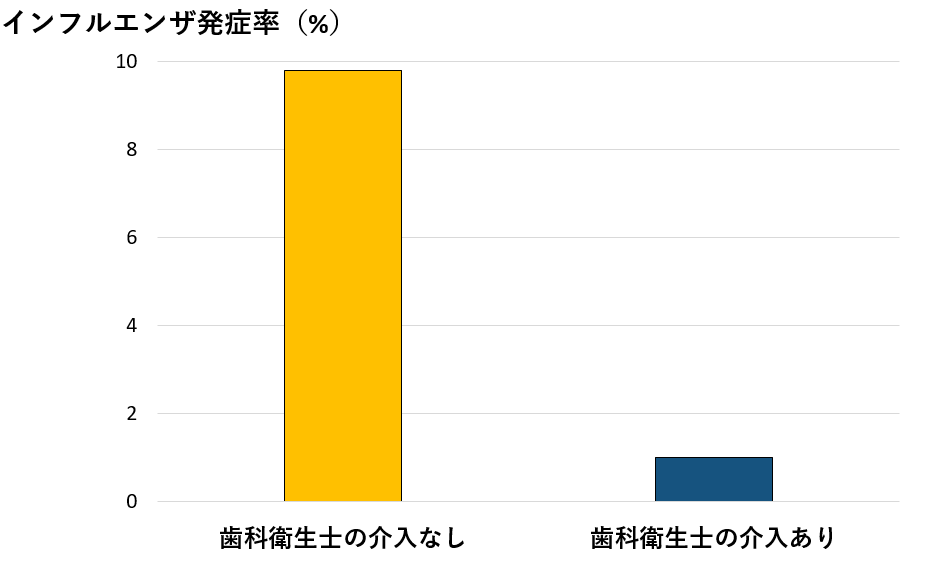

2006年に東京歯科大学の奥田克爾氏らの研究グループが報告した研究では、歯磨き(口腔ケア)がインフルエンザの予防に関係するかどうかを調査しました1)。この研究では、東京都府中市にある特別養護老人ホームのデイケアに通う65歳以上の高齢者190人を対象としました。

調査期間はインフルエンザの流行期である9月から翌年3月のおよそ半年間です。介入群98人に対しては、歯科衛生士による口腔ケアと集団での口腔衛生指導を1週間に1回の頻度で実施しました。

一方、対照群92人に対しては、歯科衛生士が関与しない、つまり本人および介助者による通常の口腔ケアのみを続けました。

2つの群でのワクチンの接種率に有意な差はありませんでしたが、結果は、歯科衛生士が関与したグループではインフルエンザの発症率が98人のうちわずか1人(約1.0%)であったのに対して、関与しないグループでは92人のうち9人(約9.8%)となり、発症率におよそ10倍もの差が認められました(図1)。

このことから、歯科衛生士が関与する口腔ケアを実施したグループでは、関与しないグループより口腔内の細菌数が減少しただけでなく、インフルエンザウイルスの感染を助ける酵素であるプロテアーゼとノイラミニダーゼの活性値が低下し、ウイルスの細胞への侵入が抑制された可能性が示唆されます。

次に歯磨き(口腔ケア)に関して、コロナウイルス感染症(以下、COVID-19)にも深くかかわっているという研究報告がありますので紹介しましょう。

歯周病を防ぐと、コロナ感染症の重症度を抑えられる

◎エビデンス

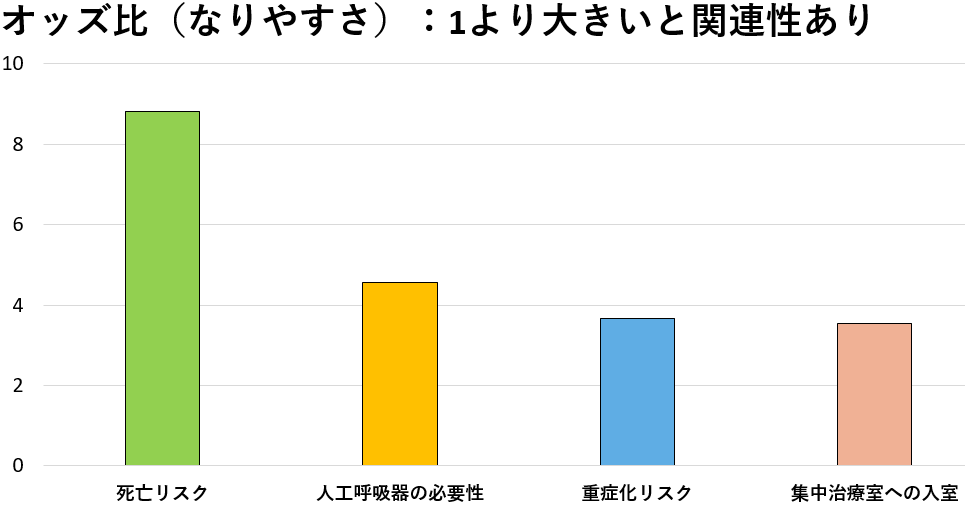

2021年にMarouf氏らのグループは歯周病とCOVID-19の重症化などとの関連性を調べた、カタールでの臨床研究について報告しました2)。

その結果、歯周病に罹患しているとCOVID-19の症状が重症化しやすいだけでなく、死亡率やICU(集中治療室)への入室、さらに人工呼吸器の装着の必要性についても、有意な関連性が認められました(図2)。

これらの結果は、歯周病がCOVID-19罹患後の経過に重大な影響を及ぼしている可能性を示唆しています。もちろん、歯周病予防に大切なのは歯磨き(口腔ケア)です。歯周病を予防することによってCOVID-19が悪化しにくい口腔環境を整えましょう。

口腔は新型コロナウイルスの入口の一つ

◎エビデンス

COVID-19の症状の一つに味覚障害があることや、新型コロナウイルスの遺伝子を唾液中から検出できることなどから、口腔と新型コロナウイルスとの密接な関連性が示唆されてきました。

2020年8月、神奈川歯科大学の槻木恵一教授らのグループが報告した研究では、口腔内にある舌や味蕾(舌にある味を検知する小器官)、歯肉溝(歯と歯肉の間にある溝、歯周ポケット)には、新型コロナウイルスが感染するのに必要な生体側受容体ACE2が存在することを明らかにしました3)。

しかも、ウイルス粒子が宿主細胞へ侵入するのを促進する酵素であるセリンプロテアーゼTMPRSS2が存在していることも見出しました。

ACE2は口腔内や呼吸器だけでなく、消化器や脳神経系、血管系、眼結膜など多くの組織で発現することが知られていますが、この研究結果は口の中の粘膜も新型コロナウイルスが細胞に侵入して感染する入口になることを示唆しています。

このことは、歯磨き(口腔ケア)をすることによってウイルス量を減らすことができれば、COVID-19の予防につながる可能性があることを示す一つの論拠になっています。

* * *

Tさん(80歳代、男性)は、COVID-19による発熱や倦怠感などの症状で当院に入院されました。当時は5類に移行する前でしたので、厳重な感染管理のもとで内科医師が治療を行い、症状は軽快しました。ただ、体力低下を回復するためのリハビリテーション目的でしばらく入院が続くことになり、歯科には義歯(入れ歯)の痛みで受診されました。

COVID-19の症状は軽減しましたが、ウイルスの感染リスクは残ります。私たち歯科スタッフはN95マスクにフェイスシールド、防護エプロン…といった完全装備で、義歯を特殊消毒したのち調整しました。

義歯の不具合が改善し、「しっかり食べて、リハビリ頑張らんとな」と意欲を見せるTさん。その後、歯科での定期的な口腔ケアで新たなウイルス感染の予防に努めながらリハビリに励み、無事退院されました。

1)阿部 修、石原和幸、奥田克爾ほか:健康な心と身体は口腔から:高齢者呼吸器感染予防の口腔ケア.日歯医学誌25:27-33,2006

2)Marouf N, Cai W, Said NK et al: Association between periodontitis and severity of COVID-19 infection: A case-control study. J Clin Periodontol 48: 483-491, 2021

3)Sakaguchi W, Kubota N, Shimizu T et al: Existence of SARS-CoV-2 Entry Molecules in the Oral Cavity. Int J Mol Sci 21(17):6000, 2020(2020年8月オンライン掲載)

_1695266438714.png)