前回の講義で2年生前期が終わり、この講義から2年生の後期の講義に入ります。後期の講義は質的研究の講義をしながら、論文詳読を5回行い、レビュー研究、研究倫理などを扱います。また、私の講義では研究の実例は緩和ケアについてのものに限られますので、後期の講義では、最初の30分間で東北大学の各分野の先生方に各研究室でどのような研究をしているかを話してもらっています。これは今後の卒業研究の配属先の参考にもなるように話してもらっています。この各分野の講義は大変好評です。

では、始めていきましょう。この講義では質的研究を4回に分けて話します。本当はもう少し多いほうがいいのかもしれませんが、質的研究は細かいことを話してもなかなか学生には伝わらない退屈な講義になりがちなので、初回で質的研究の概論を話したのちに、2回目の講義で主題分析、内容分析、グラウンデッドセオリーアプローチについて、3回目の講義でエスノグラフィーや解釈学的現象学などの多様な方法論について話して、4回目の講義で混合研究法(ミックスドメソッド)について話しています。

まず初回は質的研究の概論で「質的研究とは何かを知る」「質的研究の特徴がわかる」「どんな時に質的研究を用いるかイメージできる」「質的研究に特有のサンプリングやデータ収集法について知る」ことを目的にしています。

まずは質的研究の定義・特徴から

まずは質的研究の定義(図1)を話したあとに、質的研究の例(図2、3)をいくつか見せて、量的研究と対比しながら質的研究の特徴を話します(図4)。質的研究が有用なテーマは「理論を形成する」「プロセスや変化を記述する」「対象を理解する」「複雑な構造を解きほぐす」ものと話しています。

質的研究の方法論を特徴づける4要素

今回は概論なので、個々の質的研究の方法論には触れずに、質的研究の方法論に共通する部分について話しています。質的研究の方法論は「目的」「サンプリング」「データ収集方法」「分析方法」等で特徴づけられると考えています。方法論によってこれらが異なるということです(図5)。

質的研究の目的から方法論を選ぶ

次のスライドは質的研究の目的とそれに沿ってどのような方法論を選ぶかというスライドです。1枚目のスライドでは一般的な話をします(図6)。2枚目のスライドは私のお気に入りで、学生には「私があなたたちのことを理解したいと思ったら、どのような研究手法を取るか」ということを、個々の方法論のことを具体的に話しながらかなり時間も使って説明します(図7)。

毎年この講義を終えると、「質的研究をやってみたいと思った」「質的研究のほうが量的研究より面白いと思った」という感想をもらうのですが、このスライドとその説明の効果が大きいのだと思います。

質的研究ではどうサンプリングするか

目的について話したら次はサンプリングです。実はサンプリングについては量的研究の時にちゃんと話していなかったので、それを補完することも目的にしています。サンプリングは「医師が緩和ケアについてどう考えているか」を知りたいのなら、どのように対象を選ぶかという例を出して、量的研究と質的研究の両方で用いるサンプリング方法として全数調査、ランダムサンプリング、連続サンプリング、便宜的(コンビニエント)サンプリングについて話し、質的研究に特徴的なサンプリング方法として理論的サンプリングやスノーボールサンプリングなどについて話しています(図8)。

質的研究のサンプルサイズと理論的飽和について

次に質的研究のサンプルサイズについての考え方と理論的飽和についても述べています。ここは正解がないので難しいですね。私は、方法論は何であれ、ある程度飽和するまで行うことが大事なのではないかと思っています。もちろん解釈学的現象学などは飽和を目指さないと思うのですが、「質的研究を何例やったらいいですか」という質問には、「これ以上やっても新しいことは出てこないというところまで」と答えています。そこまでやれば、やった本人も自信をもって結果を発表できるのではないかと思います(図9)。

緩和ケア領域の名著「死ぬ瞬間」を著したキュブラー・ロス先生は200人の死にゆく患者と対話をしたと聞いています。大学院生には「あなたも200人面接すればキュブラー・ロスになれる」と話します。まあ、実際に200人やった人はいませんが。200人面接すれば誰でも理論をつくれるのではないかと真面目に思っています。

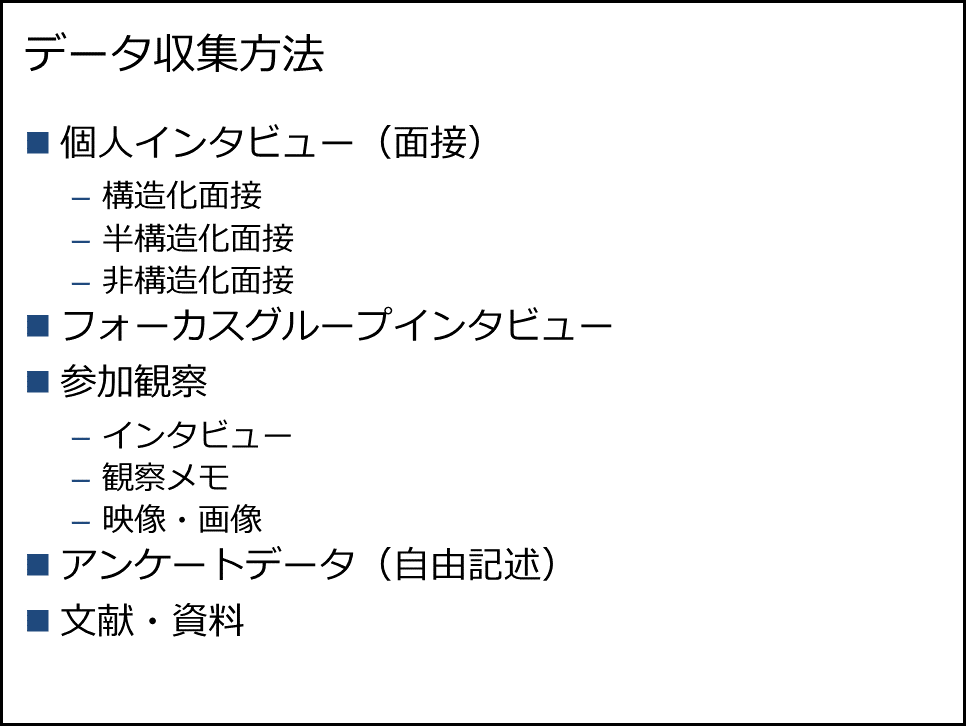

質的研究のデータ収集方法について

次はデータ収集方法です。個人インタビュー(面接)、フォーカスグループインタビュー、参加観察、アンケートおよび自由記載の利用、文献・資料などについて話しています(図10)。さらに具体的にインタビューをどのような手順で進めるかや、そのコツなどについても話しています。

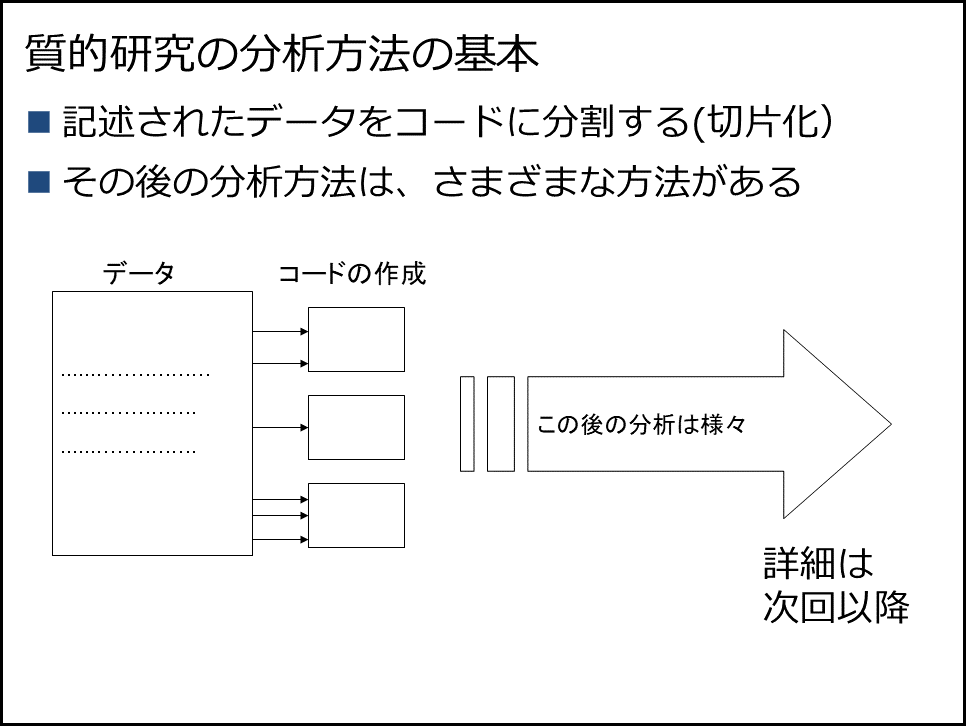

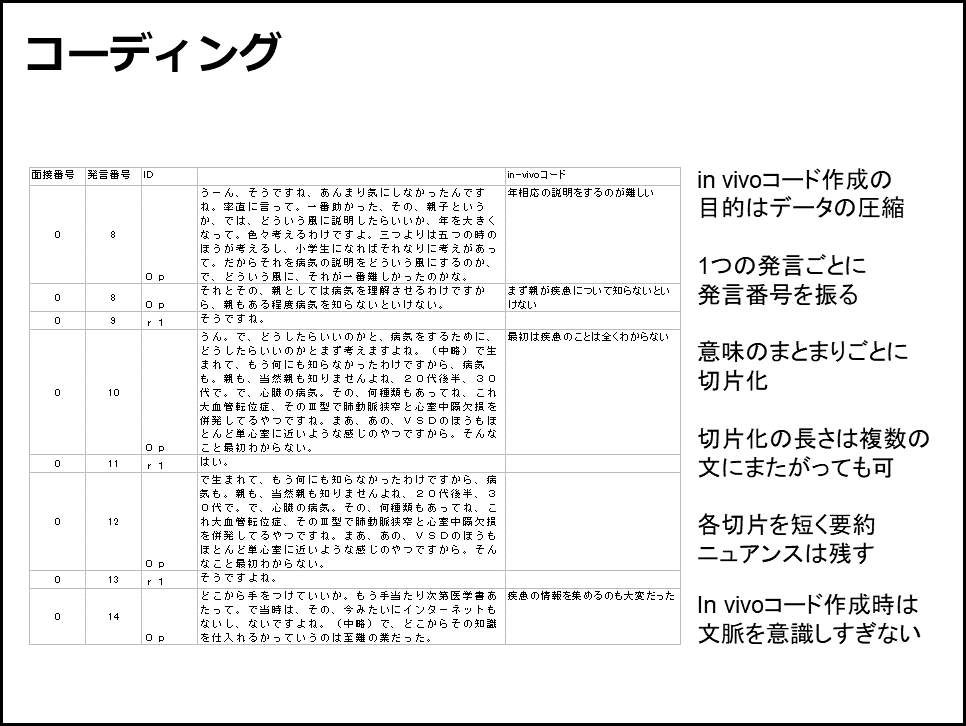

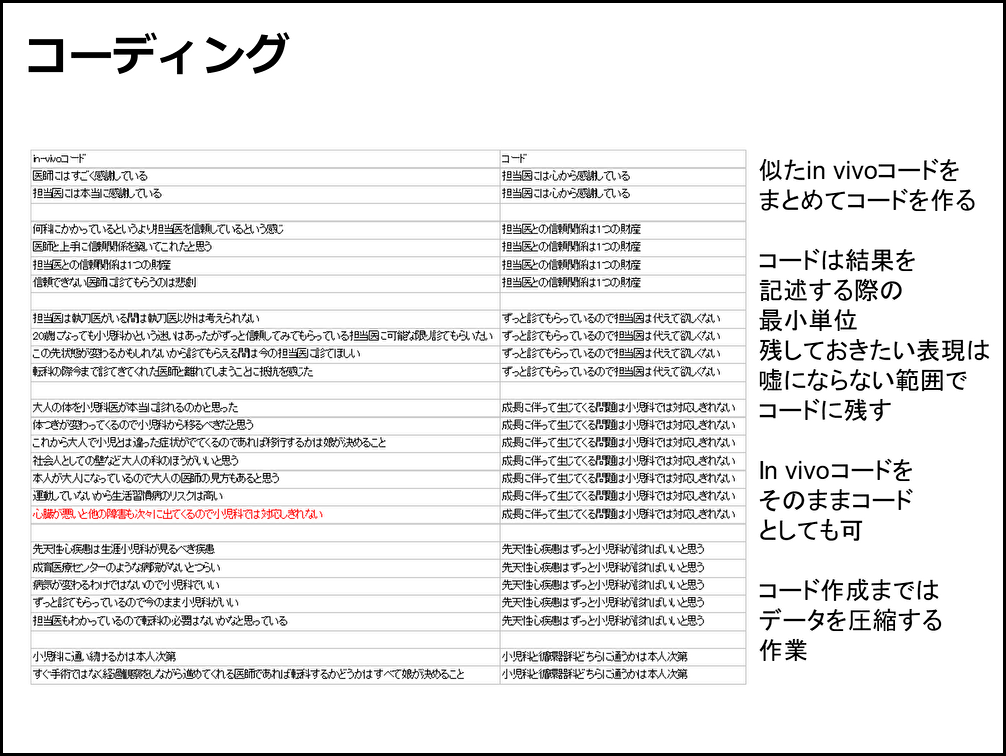

質的研究のデータ分析について

最後はデータ分析についてです。データ分析の方法はさまざまですが、今回の概論では、データを切片化したのちにコーディングをどのように進めるかについて話しています(図11~13)。その先は主題分析、グラウンデッドセオリーアプローチなど方法論によってさまざまだと思います。

このコーディングの資料は筑波大学の落合亮太先生からいただいたものを参考に使わせていただいています。落合先生は私が前任校で当時、卒業研究を指導した学生でした。私がグラウンデッドセオリ―アプローチにかかわったのは落合先生の卒業研究のときが初めてでしたので思い出深いです。落合先生の修士論文は今回も例として登場しましたが、今後もグラウンデッドセオリ―アプローチの例として使わせていただこうと思います。

_1647589280205.png)