看護研究の講義も終わりに近づいてきました。最後の2回は、「研究の進め方」について話します。次のスライド(図1)は初回に出したものですが、このうち「文献レビュー」「研究計画」「データの解析」はいままで話してきましたので、今回はそれらには簡単に触れるだけで、いままで話してこなかったことをメインで話します。この回はとくに私の個人的な考え方を話しているので、それは学生にも強調しており、連載の読者の方にも「それは違うんじゃ」と思われる方は多いと思います。こんな考え方の人もいる、程度に読んでいただければと思います。

研究テーマの決め方

まずは研究テーマの決定です。これは本当に教えにくいのですが、私はまずはいささか極端な感じで教えています。次に挙げたスライド(図2)のとおりなのですが、まず臨床上の疑問や解決したい課題がある。そうしたら、文献検索をする。そこで過去の研究で解決しているようであれば研究はしないでよく、それを臨床で使ってみればよい。しかし、論文を調べても解決していないことが多く、そのような場合に、「仕方がないから、研究するか」というものです。

私はよほど研究が好きなのかと思われることもあるのですが、実際はそうでもありません。解決してみたい課題はいくつもあるのですが、それにすべて手を出していたら体がいくつあっても足りません。なので、ある程度テーマを絞って、私は学生指導で行う研究を除けば、「緩和ケアの質の評価」以外は手を出さないようにしています。そして、このような思考プロセスで、これは自分がやらなければ他の人はやらないだろうな、という研究に手を出すことにしています。ポイントは、しっかり調べて、それでも解決されていない課題で、解決したら自分が誇りを持てるような、そんな課題に取り組むことだと思います。

過去の研究を調べても解決していないというのもいろいろなパターンがあって、まったく手を付けられていないテーマ以外は、たいてい過去の研究に不十分な点があることだと思います。そこで、過去の研究の欠点を補うような研究を推奨しています。実際に論文を書くときにも「過去の研究はこれこれであるが、このような欠点がある。本研究はそれを克服した」と書くのがいちばん書きやすいでしょう(図3)。

実例もいくつか出しますが、以下の例は自分でもお気に入りの研究で、私の専門である遺族調査を行った際に遺族が負担感をどれくらい感じるとともに、遺族調査に参加してよかったと思っているかを調べた研究です(図4)。この研究は行う前からある程度は参加してよかったというご遺族がいることが予想されていたのですが、アンケートの結果は80%以上の方が参加してよかったと感じていたという、予想を大幅に上回る結果でした。

研究テーマを決めるコツの個人的な意見が次のスライドです(図5)。自分も経験があるのですが、テーマを考えるうえで、頭の中が堂々巡りになったら問題自体が難しいということなので、誰かに相談するか、諦める、というのも一手だと思っています。できるだけシンプルに、解決したい課題に直球で取り組むのがよいと思います。大学院生には「周辺をなぞるような研究はするな」とよく言っています。学部生ですと、どうしても周辺をなぞるような研究になってしまうこともあります。

その次には研究のステップやよい仮説とは何かを話します。まずは、雑誌によってはその論文の「いままでにわかっていることは何か」「この論文は何をプラスしたのか」「臨床におけるインプリケーションは何か」を書かされることがあると思います。このように自分の研究を数行で説明できることは大事だと思います(図6)。

次によい研究、よい仮説とは何かを話します。よい研究はFINER(F:Feasible、I:Interesting、N:New、E:Ethical、R:Relevant)という言葉に集約されていると思います。また、PICOについても教えています(図7)。よい仮説とは何かは、ポパーの反証可能性について少しだけ触れています。大学を出たなら反証可能性くらいどこかで知っていて欲しいと思って話しています。

文献レビュー

文献レビューについてはすでに1回講義しているので、復習を兼ねて簡単に触れるだけです。私は研究は人のマネで十分だと教えています。とくに学部生にとってはそうだと思いますし、人のマネができれば上等だと思います。守破離という考え方が好きで、まずは型をしっかりと身につけて、そのうちにオリジナルな発想ができるようになっていくものだと思います(図8)。天才的な人は別なのでしょうが。

文献は徹底的に調べることが重要です。知りたい情報の多くはいまやネットのどこかに転がっています。この情報は調べればあるのではないかという嗅覚を身につけることが大事でしょう。次のようなスライドも用意しました(図9)。

研究計画、研究の実施、データの解析

研究計画、研究の実施、データの解析については、いままでの一連の講義の中で話してきました。

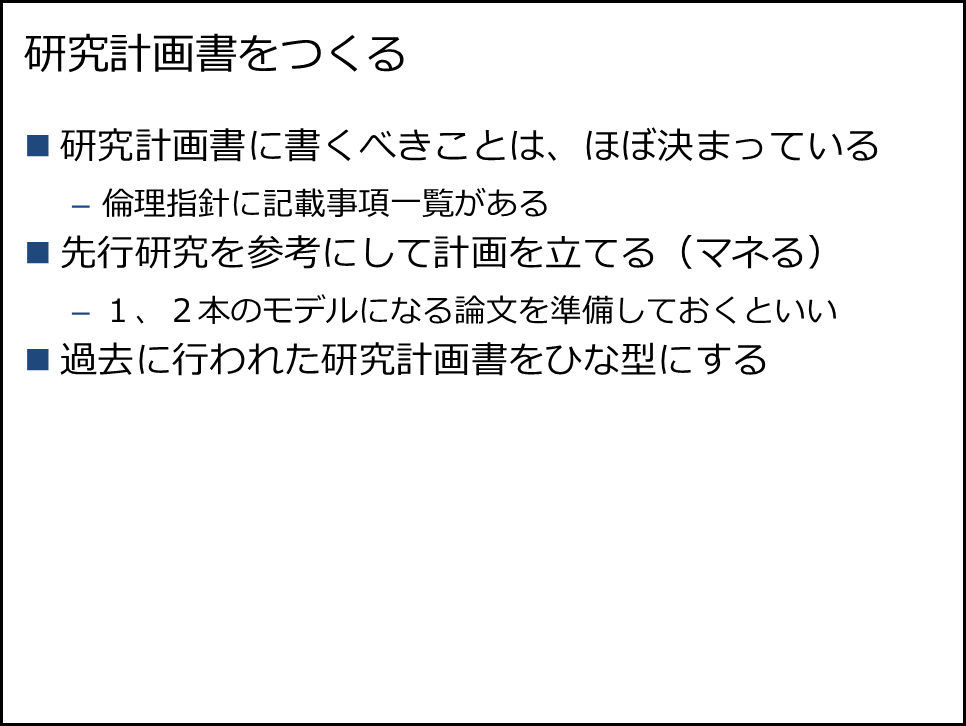

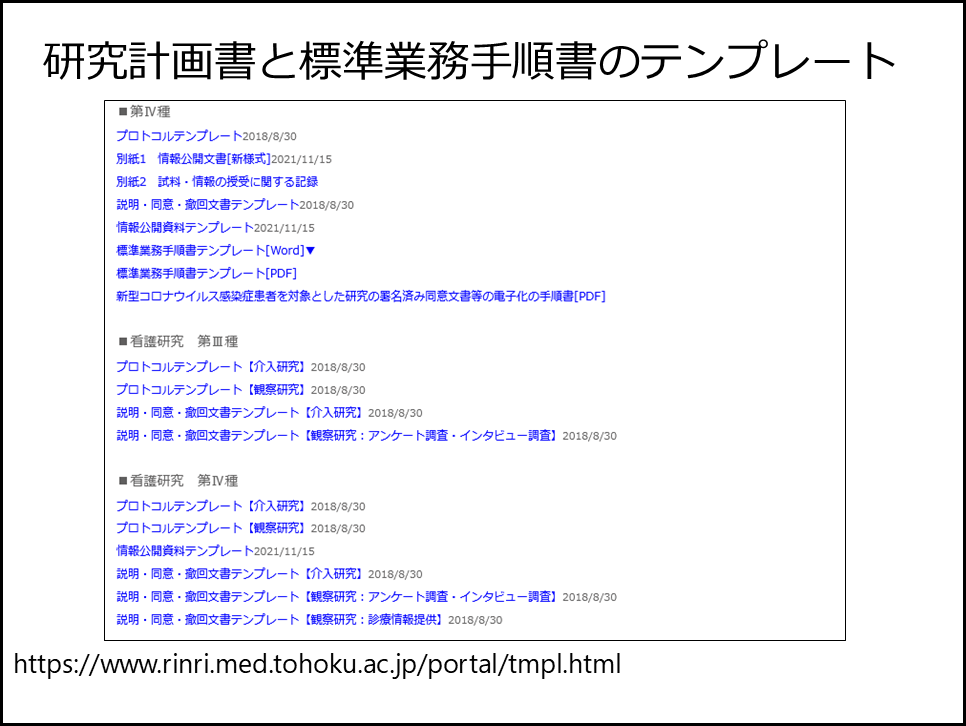

ここでは、研究計画書に書くべきことは決まっているということを「人を対象とする生命科学・医学研究に関する倫理指針」に基づいて話しています(図10、11)。

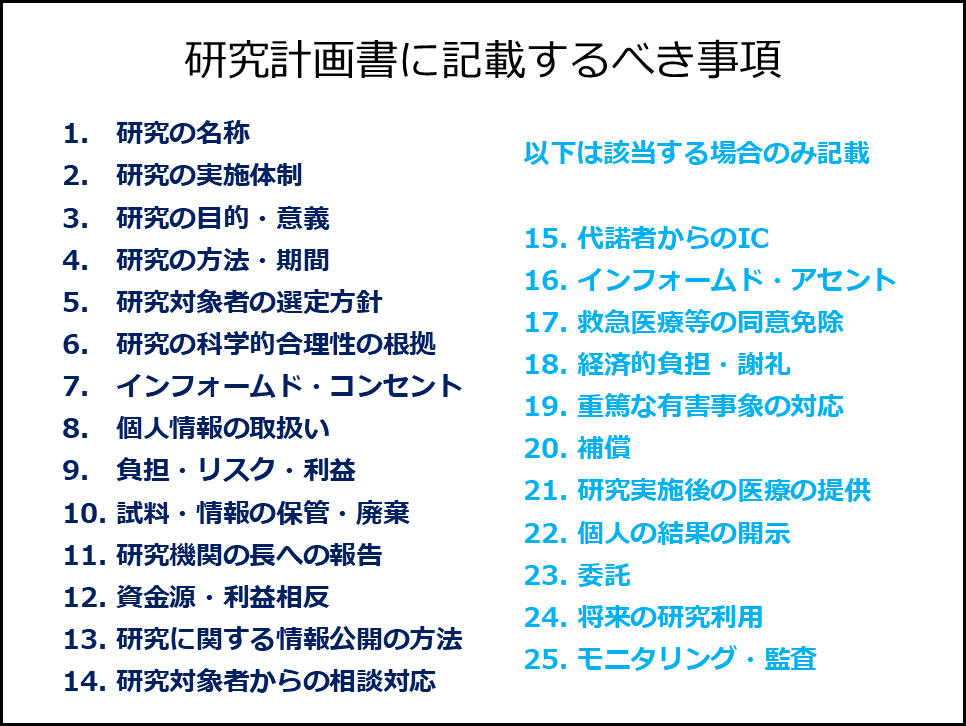

東北大学には研究計画書のテンプレートが用意されていますので、それに沿って必要事項を書いていくだけで研究計画書を完成させることができます(図12)。ちなみに、このテンプレートは公開されておりますので、東北大学以外の方でも利用できます。まあ、組織によって様式が違うのでそのままは使えないのですが・・・

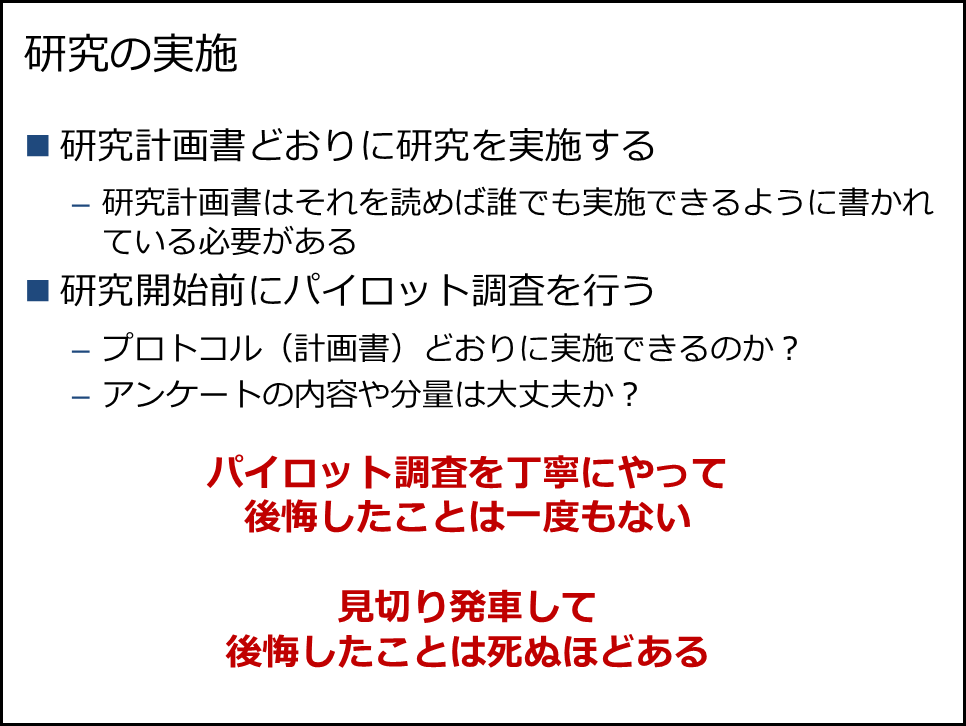

研究の実施に関しては、パイロット調査の重要性を強調しています。私自身、パイロット調査をしっかりやって後悔したことは一度もありませんが、見切り発車して後悔したことはたくさんあります。いろいろな制約でパイロットを十分にできないこともあるのですが、研究経験を重ねるにつれて、パイロット調査の重要性を身に染みてわかるようになりました(図13)。

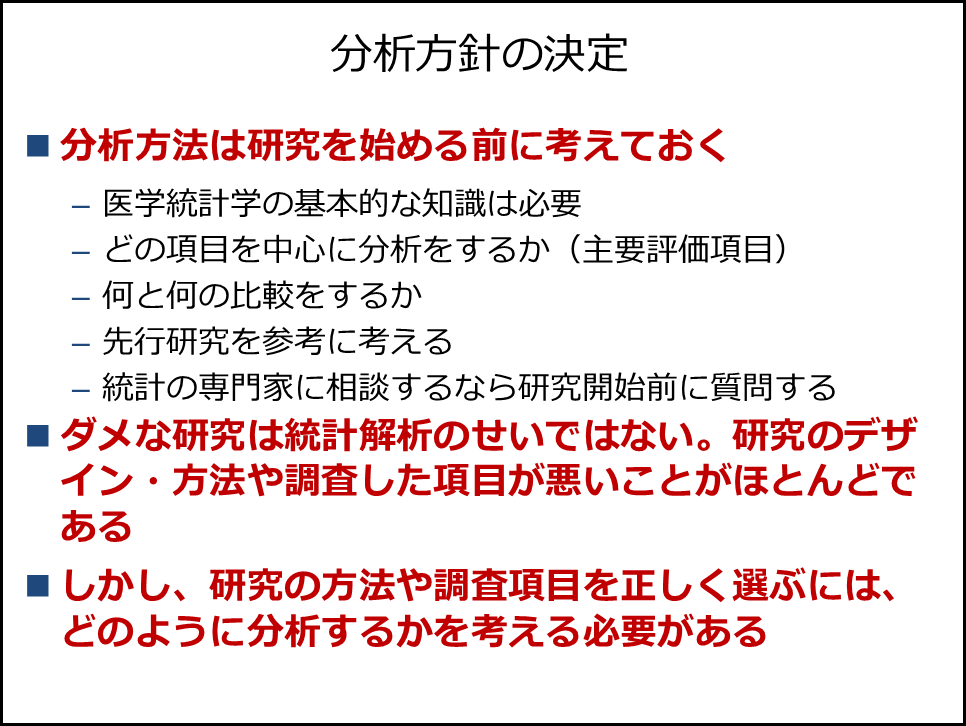

このセクションは最後にデータ解析について話しますが、話すのは分析方法を研究を始める前に決めておくことと、ダメな研究は統計解析のせいではなく、研究のデザイン、方法、調査した項目が悪いことがほとんどだということです。しかし、研究の方法や調査項目を正しく選ぶためには、どのように分析するのかを考える必要があり、そこではデータ解析の知識や経験も必要になります(図14)。

データ入力については、調査票に「1. はい、0. いいえ」などとコーディングを書いておくことを進めています。またこの1. 2. などの数値はたとえば点数が高いほうが痛みが強い、高いほうがQOLがよい、など直観的にわかりやすいようにつけておくことをすすめています。

おわりに

研究テーマの決め方は教授するのが難しい領域だと思います。私は「仕方がないから研究するか」と教えているのですが、ちょっとネガティブすぎる気もしています。本来、研究は興味・関心、好奇心がいちばん大切だとも思っていますし、実際には自分も興味・関心からスタートして、そのなかで生じた疑問を克服するように新たな研究を積み重ねてきました。研究テーマの決め方は1つではなく、いろいろなパターンがあります。これに関しては、私も今後の講義でもう少し工夫していこうと思っています。

次回は最終回で「結果の公表」について話して終わりです。