前回までで量的研究、質的研究の方法論についての講義が終わりました。先に進む前に、ここで混合研究法(図1)についての講義を1回入れています。この混合研究法の講義は30分程度で終わります。実は連載第1回で説明したのですが、この時期の講義(後期の講義)では各回の前半30分で「研究の実際」について学びます。これは看護学専攻の分野の教員に自分がどのような研究を行ってきたか、その着想や結果など自由に話してもらっています。ですから、この回は1~2つの研究室の先生方に「研究の実際」の講義を行ってもらい、それが終わってから混合研究法について話しています。

緩和ケア普及のための地域プロジェクト(OPTIM研究)を例に

混合研究法の実例は、以前に私も参加して行った緩和ケア普及のための地域プロジェクト(Outreach Palliative care Trial of Integrated regional Model、通称OPTIM研究)という研究を使っています。この研究は、地域全体に緩和ケアを普及するために、病院や地域の医療者に対する教育プログラムを行ったり、マニュアル・パンフレットを配布したりするなどのほか、病院医療者・地域医療者間の交流プログラムや市民啓発活動などを行い、地域全体で自宅死亡率や終末期ケアの質が向上するかを評価するものでした。

多面的で複雑な介入を行っており、このような介入をcomplex interventionとよぶことがあります。当時、英国のMRC(Medical Research Council)からcomplex interventionの評価には量的研究と質的研究を組み合わせた混合研究法(mixed method)を用いることが望ましいというガイダンスが出た頃でしたので、それに沿って量的研究とともに地域の医療者100人に対するインタビューも行い、それらを組み合わせて評価したものです。

次の3枚のスライド(図2~4)がその結果ですが、量的研究では地域緩和ケア介入によって、自宅死亡率、専門的緩和ケアの利用率が上昇するとともに、小さい効果ながら外来患者・終末期患者の苦痛の緩和がなされ、医師・看護師の困難感が大きく減少するという結果でした。しかし、これだけでは実際にどの介入が量的な結果のどこに寄与したのかわかりません。そこで質的研究の登場です。ここで挙げた例では、「なぜ自宅死亡が増えたのか?」という点について、プロセスを明らかにするための質的データの分析の結果を挙げています。病院・在宅において、きっかけとなる事象があり、それに伴い病院・在宅の変化があって、両者の認識が変わってきて、最終的に自宅で過ごせる患者が増加したというプロセスが明らかになりました。

このような複雑な介入は、実際に他の地域に応用しようとすると、地域独自の事情があり、まったく同じようにはできません。実際にこの研究も4地域で行ったのですが、まったく同じようにはいきませんでした。しかし、このようなプロセスを明らかにする質的研究があると、複雑な介入のエッセンスは何か、ということがわかりますので、実際に地域の事情に合わせて介入プランを考える際の参考になります。

複雑な介入―complicated interventionとcomplex intervention

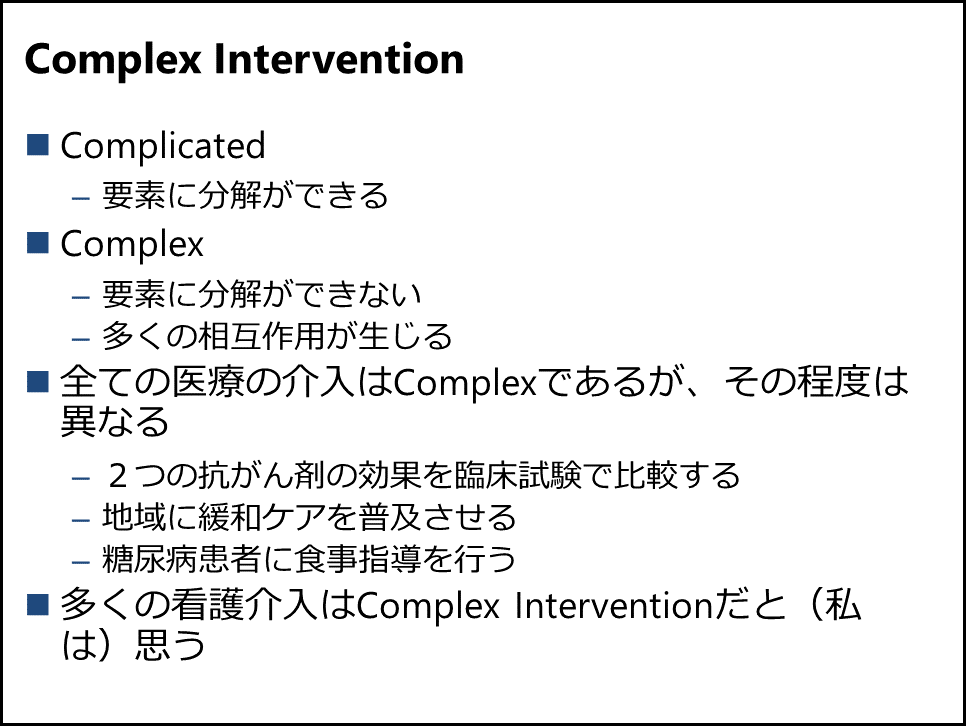

複雑な介入をcomplex interventionというと述べました。この講義ではcomplexとcomplicatedを分けて考えています。complicatedというのはロケットの発射のように多くの手順はあるが、それらを要素に分解できるようなものを示します。complexというのはそれとは異なり、1つ1つの要素に分解できない、子育てのように相手があって、多くの相互作用が生じるものを言います。

薬物治療を含めてすべての医療の介入はcomplex interventionであると言えますが、その程度は研究によってかなり異なると思います。そして、私は多くの看護介入はcomplex interventionであり、その評価には混合研究法が活用できると考えています。混合研究法は学部生に教えるにはやや発展的な内容ですが、このような背景もあって、30分程度時間を取って教えています(図5,6)。

ここまで話して、MRCガイダンス(図7)に触れて、混合研究法の基本形である収束デザイン、説明的デザイン(図8)、探索的デザイン、埋め込み型デザイン(図9)、および発展形の変革的デザインや多段階デザインに触れてこの講義は終わりです。

今回の講義は30分程度の内容でしたが、講義全体は90分です。この講義を行う時期には、大学の各研究室から研究紹介を30分ずつしてもらっており、残りの時間はそれにあてています。また講義と並行して論文詳読も進めています。次回の連載はレビュー研究について扱い、その次の回で論文詳読のやり方について扱う予定です。