30回に渡った看護研究の講義もこれで最後です(正確には中間試験、最終試験があるので講義自体は28回。本連載では23回に分けて紹介しました)。最終回の今回は、研究の公表について話します。

東北大学では卒業研究の論文での公表を増やしたい、とくに英語論文を増やしたいと考えています。現在、学生が筆頭で英語論文になるものは年間片手で数えられる程度の数ですが、少しずつ増えてきているように思います。私も十分に守れてはいませんが、個人的には人を対象とするような研究は、論文として発表するつもりでなければ行うべきではないと考えています。ですからこの講義では、この研究結果の公表にはかなり力を入れています。

論文投稿を目標にする

倫理的な観点からも研究成果は発表すべきだと話しています(図1)。

学会発表は以前からそれなりになされていました。しかし、それをゴールにする学生が多かったのも事実です。そこで、次のように発表の価値は学会より論文のほうが大きいという話をしています(図2)。

できれば英語で投稿する

論文はできることならば英語で投稿してもらいたいと思っています。日本語で投稿したほうが日本人の研究者や臨床家の目にとどまりやすく、役立ててもらえるのは事実です。ただ、そのテーマを発展させていった時に必ず英語で投稿したい人が出てきます。その時に、日本語だと引用できません。引用できないとその研究が結果的に役に立たないことになります。絶対に引用できないという訳ではないのですが、日本語論文の引用が多ければそれだけで落とされたりします。私も滅多に日本語の論文は引用しないことにしています。以下のスライド(図3)では、「1歩1歩その学問領域を積み上げていくのに英語論文が重要だ」というニュアンスが込められています。

論文の書き方はこの講義では話していません。論文詳読の講義をしていますので、それを参考に先行論文をマネて書くのがよいと思っていますし、実際に学生はそれでそこそこはできていると思います。英語論文の書き方については、3年次に「学術英語」という講義のなかでアカデミックライティングという講義があるので、その講義で話しています(図4)。

論文投稿の作法について

論文投稿についても話していますが、投稿規定を読んでそれに沿って書くことと、CONSORT(Consolidated Standards of Reporting Trials)などのチェックリスト、EQUATOR NETWORK(Enhancing the QUAlity and Transparency Of health Research)などを紹介しています。

論文投稿の作法としては、ピアレビューを行うことや、投稿後の査読プロセスなどについても話しています(図5)。日本人は共著者のピアレビューをしても内容について返事をしない人が多いですね。私の数少ない国際共同研究の経験では、必ず全員が返事をしていました。返事をしないと共著者から外されかねないと思い、私も返事をしました。自分よりキャリアがある人が筆頭著者だと、コメントをすることがはばかられるかもしれませんが、筆頭著者の人はちゃんと取捨選択してくれますし、こういうことの1つ1つがトレーニングになっていくと思いますので、ちゃんと返事をする習慣を身につけさせたいものです。

投稿後の話としては、どのような視点で査読されるか、審査の基準はどうか、審査結果はどのように通知されるかなどについて話しています(図6)。ここでは審査結果を決めるのはレビュワーではなく、編集者だということを強調しています(ネットで拾った図を使っているので、この連載で図が出せないのが残念です)。

査読への対応の方法についても少し話しています(図7)。

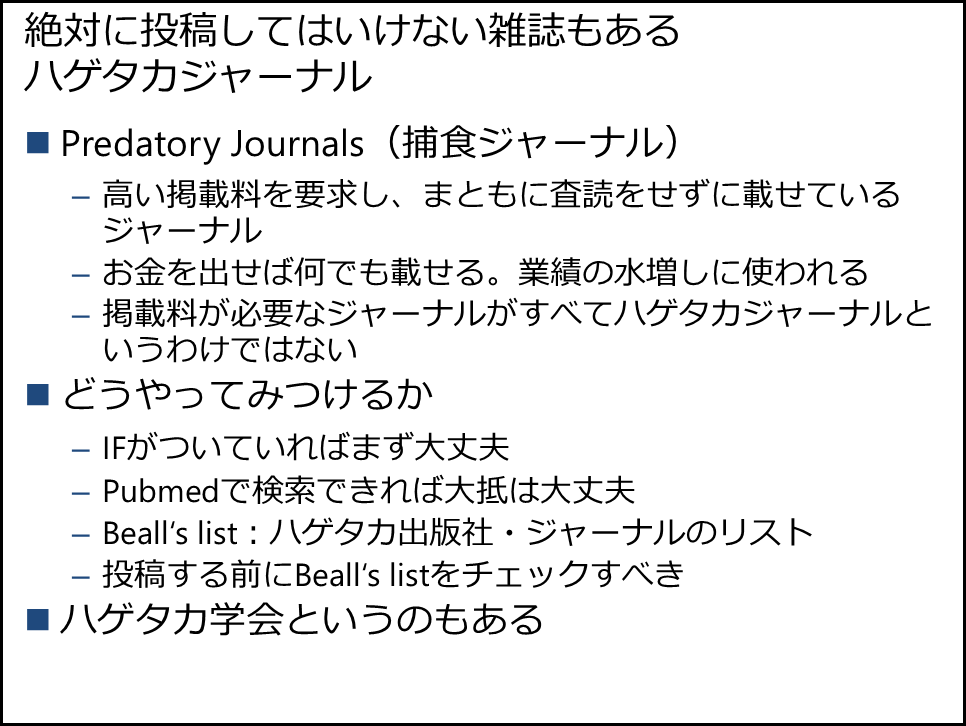

雑誌の選び方について

最後は投稿する雑誌の選び方です(図8)。これは難しいですが、最終的には教員と相談ですよね。このからみで、インパクトファクター(IF)やついでにh-indexなども教えています。

次のスライドの情報は東北大学の学内広報から見つけたのですが、大変興味深いです。最近(でもなくなってしまいましたが)のノーベル賞受賞者で最も引用数が多い論文が掲載された雑誌は、必ずしもインパクトファクターが高い雑誌ではないという情報です(図9)。勇気づけられる情報ではないでしょうか。私の経験でもそれほどインパクトファクターが高い雑誌ではないものがよく引用されています。

最後はハゲタカジャーナルについて話して(図10)、論文投稿について念押しして、この講義は終了です。

おわりに

これで本連載も終了です。どのような感想を持たれましたでしょうか。「東北大学だからできる講義ですよね」と思われた方も多いと思います。まったくそのとおりで、しかも東北大学としても少し背伸びした、修士に近いレベルの講義だと思います。しかし、東北大学に課せられたミッションを考えると、これくらいのことは学部でしておくべきなのではないかとも思います。学生がこの講義の内容をすべて身についているとは思えませんが、「どこかで聞いたことがある」というのは重要だと思っています。「研究について全然学んでいない」「聞いたことがない」ですと、学生はひるみますから。

ついでを言うと、大学院生の確保はどこの大学でも課題だと思いますが、東北大学も同様です。修士課程に戻ってくる学生は1割あるかないかです。これをもっと増やしていかなくてはならず、最近のカリキュラム改定では「キャリア教育」の講義を4年間にわたって2単位で行うなどの努力をしてきました。

また、過去のカリキュラムでは4年前期まで実習だったので卒業研究に集中できる期間が短く、投稿まで行きつかない学生も多くいました。そこで最近のカリキュラム改定では3年次までに実習を終わらせ、4年次に卒業研究といくつかの講義を行い、国家試験の準備もしてもらうことにしました。これで卒業研究の論文化が増えてくれることを期待していますが、どうでしょうか。卒業研究に関しては本学もまだまだ課題が多く発展途上なのですが、少しでも研究に関心を持ち、臨床でもリサーチマインドを発揮し、また大学院に戻ってくる学生が増えて欲しいと心から願っています。

(完)