前回(第6回)から、学齢期の知的発達を扱うようになってきています。学齢期には本格的に“学習”が促進されるシステムが機能していきますが、前回も話題にした”仲間意識“が関係しています。

仲間意識と観察が学習を促進することはこれまでの連載で話題にしてきましたので、今回はいよいよ「脳と心」の関係も話題にしていきたいと思います。

自分を客観的に見る力と社会性

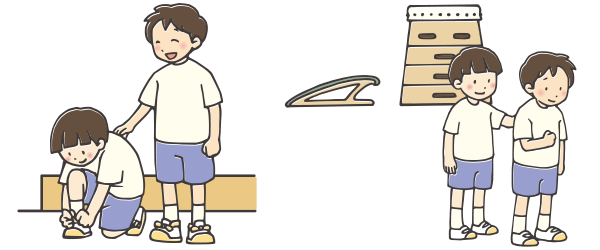

同年代の子どもに出会った子どもの多くは、周囲の子どもがやっていることを一緒にやってみようとします。挨拶をしてみたり、文字を書いてみたり、箸の使い方や靴ひもの結び方を見よう見まねでやってみたり、いわゆる「学習」をしていきます。

ところで、これらの学習で重要なことは、単に「やり方を覚える」というだけではありません。「Aというやり方では何かおかしいらしい」「Bというやり方の方がうまくいくようだ」「自分はAという方法になりやすいようだから、Aの方法になりかけたところでBの方法に切り替えられるようにやってみよう」というような、試行錯誤をしている時の自分の行動を覚えておいて、重要な場面では行動の仕方を変えることができることが、学習には重要なのです。

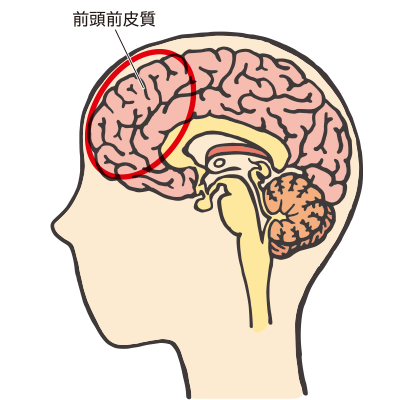

なお、ここで挙げた例(挨拶や文字を書くなど)の行為には、「複雑な手順を覚えておくこと」「自分で自分の行動をコントロールすること」「予測しながら細やかな行動の調整をすること」などが必要です。このうち、とくに自分が何をしているかを意識的に記憶しておくことや、未来に向けて順序立てて考えることは脳の全体で行っているわけではなくて、前頭前皮質(前頭前野ともいわれます)といわれる部位がそれらの機能を担っています。

社会性を支える前頭前皮質

さて、前の項目で述べたような予測力と社会性を支えているのは、脳の前頭前皮質です。前頭前皮質では、複雑な計算を頭の中で順序立てて行う時や、将棋や囲碁やチェスなどの先読みが必要なゲームを行う時、やらないほうがいい行動をとらないこと(場にそぐわない行動をしないことなど)や、他者への共感性のある行動の際に機能していることがわかっています。

さらに、他者の表情を把握しながら声色も判定するといったような、複雑な情報を処理して意味を判断し、「未来に起こりうるリスクを判断して行動をコントロールする」といった行動も前頭前皮質で行っていることがわかってきています。

つまり、前頭前皮質は、自分がいましていることを意識的にモニタリングすること(ワーキングメモリー)や、未来のことを順序立てて考えること(プランニング)にかかわっている部位です。このことから、自分の行動をモニタリングできることや未来のことを順序立てて考えることによって、他者への共感ある態度や行動には前頭前皮質の機能が強く関係していることもわかっています。

社会性を支える表情と声色を読み取る力

学童期には、いつも模範的な行動ばかり行えるはずもないので、完璧ではない行動を繰り返すことになります。その時に、周囲の大人や友達は親密性が高い関係なので「いいよいいよー」などの前向きな言葉をかけながら、うまくいかなかった行動をフォローしていくことになるでしょう。

この、「うまくいかない行動だけれど周囲の人が気にしないでくれている」という状況を活用しながら学習していくのが、学童期から思春期くらいの子どもによく生じる学習課題なのです。

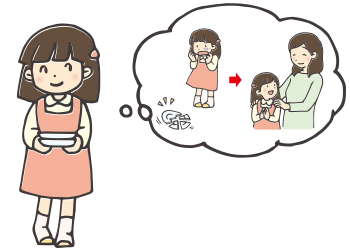

さて、「うまくいかないけれど周囲の人が気にしないでくれている」という時でも学習が進むには、「いいよいいよー」と言ってくれる大人や友達の会話やしぐさの中に潜む少しの変化を読み取ることが必要です。つまり、自分の行動に対して「いいよいいよー」と言ってくれているけれども、少し改善の余地があるということを、表情や目の動きや声の大きさなどから判断できることが必要なのです。

表情は、相手の心のうちを知るための重要な手がかりになります。言葉でコミュニケーションをとる場合でも、相手の表情(もちろん目の動きも)の変化を考慮に入れながら相手の真意を推察していきます。

たとえば、靴紐を結ぶのにとても時間がかかっているとします。「『いいよいいよー』と言ってくれているけれど、いつもより視線が合わないし、話し方もやや早口だったなあ。いつもよりも満足度が低いに違いない」というような考察ができると、「靴紐がもっと早く結べたらいいという意味だろう」という予測もできるようになります。

相手の立場や考えを理解する力

もちろん、言語によるコミュニケーションに付け加わる手がかりは、話し方だけではありません。話す時の抑揚、間の置き方、強弱のつけ方も、いろんな推理の材料になって「心の理論」の手掛かりになります。

これらは言語そのものではないけれど言語のように意味を持つものなので、「パラ言語」(言葉と同時に[並行して)伝わってくるもの)とか「非言語メッセージ」とよばれます。たとえば、「すみません」は言語本体の情報ですが、これにすまなそうな表情で頭を下げるという動作を加えれば、伝えたいことがより十分に伝わります。

ここで、学童期以降の子どもの多くは、感覚共時性(第1回参照)によって鍛えられた複数の情報処理能力を活用して、相手のメッセージの意図を推察できるようになっていきます。たとえば、前に挙げたような「いいよー」という言葉をもらう時の強弱によって、「いいよ」の程度に気づくことができます。さらに、その程度の違いが「気遣い(好意の程度)」と「その人から見た達成度」の2つを含んでいることにも気づいていきます。

| いいよーという声の様子 |

気遣い(好意の程度) |

その人から見た達成度 |

|---|---|---|

| 大きめの声、ストレートな抑揚 | ある | 高い |

| 大きくない声、転調する抑揚 | ある | やや低い |

このように、感覚共時性を活用して情報の持つ意味を複数の次元で推察することで、「自己評価は下げないけれども、達成度の低さに気づく」ことが可能になります。学童期の学習を支えるのは「自己評価が下がらずに挑戦を続けること」であり、そのためには自分を取り巻く人たち(大人である教員や家族、クラスメイトたち)との間で好意的な関係があると確信できることが重要なのです。

「相手は自分に好意を持ってくれている」ということを確信できることが、前回(第6回)で紹介した「メタ認知」の扉を開き、相手の立場から見た状況を複合的に推察する社会性を育てていくのです。

仲間や友達との「差異を許す」力

周囲の大人たちと安定して好意的な関係を築くことを学んだ子どもたちは、仲間や友達とも同様に関係を築いていくことを学んでいきます。そうして、仲間や友達との間に意見の違いや衝突があっても、相手の立場を理解することで相手への好意を持ち続けることができるようになるのです。

この「意見の衝突があっても相手に好意を持つ」ことは、葛藤を抱きやすくしますが、葛藤を少なくするのは「相手には間違える理由がある」という考えです。

ここで、発達心理学の分野で研究されてきた知性の獲得課題に「誤信念課題」という課題があります。一例として「サリーとアンの課題」を紹介します。

サリーとアンという2人の女の子が部屋の中にいます。サリーがボールをかごに入れ、部屋からでていきます。次にアンがそのボールをかごから取り出して箱に移し替え、部屋からでていきます。そこにサリーが戻ってきました。それから、サリーはボールで遊ぼうとします。この時、サリーはどこを探すのでしょう?

正解は、「かご」です。なぜなら、ボールは実際には箱の中にありますが、サリーは、それが箱に移されたのを見ていなくて知らないので、まだかごの中にあると思っている(誤った信念を持っている)はずです。この課題では、サリーの心の中のこと(サリーが知っていることと知らないこと)を正しく推論できるかがテストされます。

この課題をさまざまな年齢の子どもで試してみると、3歳児ではほとんど当てることができませんが、5歳から6歳くらいには正しく答えることができるようになります。

つまり、3歳児の場合は、サリーがかごを探していても「なんでかごを探すんだろう?」と思うので、サリーの行動を好意的に受け止められませんが、5、6歳児くらいからはかごの中を探すサリーを見ても、「ああ、サリーは知らなくて当然だよね」と好意的に受け止めることができるようになります。

学童期には、同学年ということで多様な子どもと接することになりますが、周囲の子どもたちを好意的に見ることができることで環境への満足度が下がらずにすむようになります。そのような「環境への好意」を支えるのは、「自分は知っているが他人は知らないこと」に出くわした時にも理由に気づいて好意的に受け止める力なのです。これは、自分の苦手なことを受け入れることにも役立つようになり、成長する自分への好意も持てるようになるのです。

補足:第7回のおわりに

ヒトの社会性の基盤の1つは、他者の視点を理解できることです。学校や家庭での大人との関係は「大人は子どもに教え、子どもは大人に教えられたことを学ぶ」といった一方向の関係になりがちなのですが、そこに相互関係を見出すことで人間関係の広がりや大人の視点の獲得ができるようになります。ちなみに、チンパンジーを含むほかの動物では、誰かが誰かを教えるという行為がほとんど見られません。これは、ここまでに紹介してきたような、脳の機能の活用による多面的認知(メタ認知)ができるかどうかが関係しています。

なお、小学校入学時点で自閉スペクトラム障害をもつ子どもの多くが、6歳ごろの時点では誤信念課題に答えられないこともわかってきています。つまり、脳内で感覚共時性の経験を学習に活かすことが遅れているか苦手になっていて、ほかの人との「注意の共有」がうまくできないために、コミュニケーションに大きな困難を抱えています。それゆえ、相手の心の状態を推論することができず、「心の理論」を十分に持てないことが、自閉スペクトラム障害の子どもの特徴であると考えられるようになってきているのです。ちなみに、ケンブリッジ大学の心理学者、サイモン・バロン=コーエン(Simon Baron-Cohen)は、自閉症を「心が読めない障害」と呼んでいます。

ただし、自閉症スペクトラム障害の子どもも、視覚と聴覚の共時的な経験や、快の感情を持ちながら経験を行うことで、心の理論を獲得することは十分にあることもわかってきています。日本では特別支援学級や通級指導教室などを通じて、その子どもが安定的に学ぶことができる環境を作るようにしていますが、それは「注意の共有」をしやすくするためであるともいえそうです。