ビジネスチャットを教育に活用する

看護教育における同僚・学生との連絡や情報共有は、メールを介して行うことが多いだろうか。最近では、メール以外にも気軽にグループで交流したり連絡を取り合ったりする手段として、LINEのようなSNSを活用することがある。SNSはビジネスの場においても活用されているが、今回は、看護教育の場面においてグループの交流と学習活動の円滑化をはかる手段としてSlack(スラック)を紹介する。

Slackは、最近ではビジネスだけでなく教育においても利用されており、教育機関によっては学習管理システムとの連携をはかっているところもある。個人レベルの小規模の学習活動でも十分活用できるため、仕組みを理解してうまく利用できると便利である。筆者は少人数授業のゼミナールやオンライン実習の際の補助ツールとしてSlackを活用しており、今回はその一部をご紹介したい。

Slackって何!?

Slackは、ビジネスにおけるコミュニケーションツールとして米国で開発され、世界に広がったデジタルツールである。ビジネス場面での活用が想定されているため、チャットでの会話、通話、ファイル共有等が可能であり、使いこなせばあらゆる場面で便利に利用できるツールである。

「そういうのは苦手だから」と思う人もいるかもしれないが、看護教育の場面でも、たとえば臨地実習の準備や複数人数での授業準備のときに、共同作業やファイル共有のツールとして使ってみると非常に便利であることが実感できる。たとえばこれまで、複数のファイルを何度もメールで送り合ううちに、誰が必要なファイルを持っているかわからずに混乱して、ストレスを感じた経験はないだろうか。Slackではそういった不具合も解消される。Slackを使うことで非効率な作業をできるかぎり避けられ、ミスや勘違いが少しでも軽減することができれば、多少なりとも余計なストレスから解放されるのではないだろうか。

それでは、Slackを使った学習活動について具体的にみていこう。

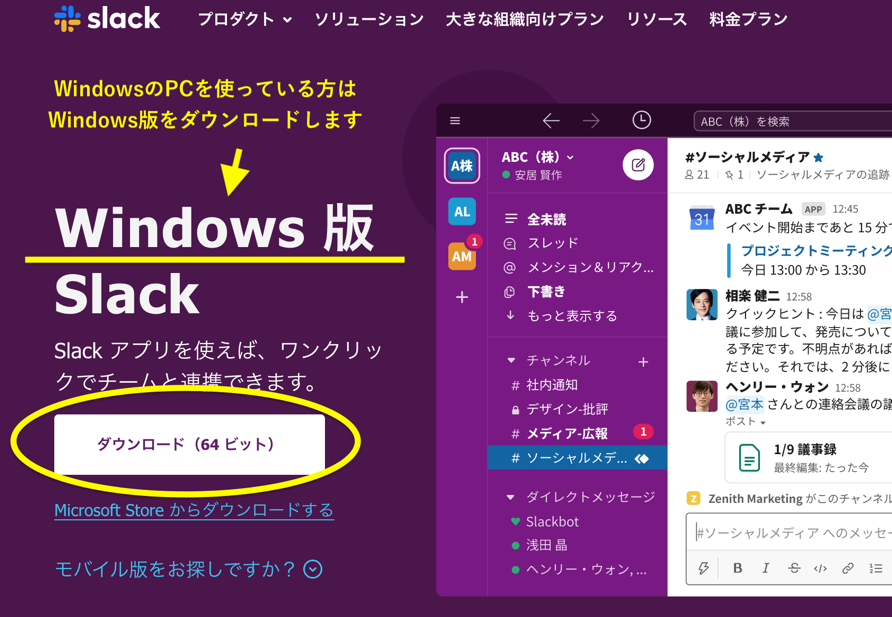

場面1 Slackのアプリケーションをダウンロードする

- Slackを始めるために、まずアプリケーション(以下、アプリ)をSlackの公式サイトからダウンロードする(図1、2)。

- パソコンの場合はデスクトップアプリを、スマートフォンで使用する場合は端末に応じたアプリをダウンロードする(Windows版、Mac版それぞれ対応している)。

- 料金プランによって制限があるので確認しておきたい。手軽に始められるフリープラン(過去90日間分のメッセージ履歴とファイルストレージへのアクセスに制限される)と、有料プランの「プロ」「ビジネスプラス」「Enterprise Grid」がある。

場面2 Slack内に自分のワークスペースを作成する

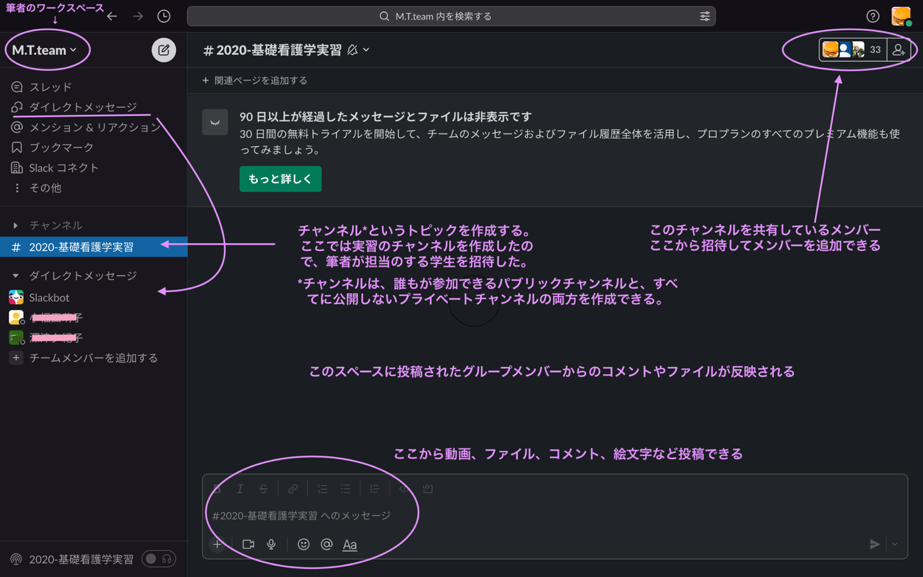

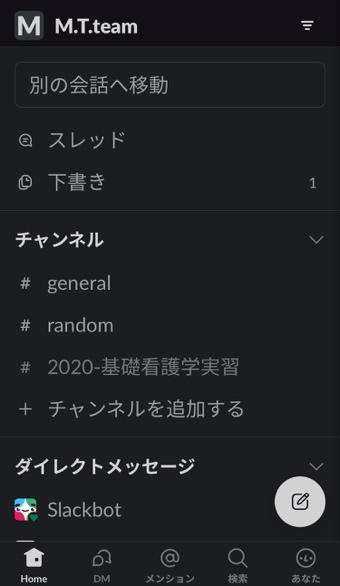

- ダウンロード後は所定の手順に沿って進め、自分のワークスペースを作成する(図3、4)。

- Slackは「オーナー」の権限をもったアカウントメンバーが管理者となり、ワークスペースの管理ができる。「オーナー」は他のメンバーに引き継ぐことも可能である。

筆者の場合は、実習グループでの学習活動を学生が効率よく行えるようにしたいと考え、Slackのワークスペースにトピックとして「2020基礎看護学実習」のチャンネルを作成した。チャンネルは、参加メンバーなら誰でも閲覧できるパブリックチャンネルと、特定のメンバーだけで共有するプライベートチャンネルがある。プライベートチャンネルに設定すると「#」の前に鍵マークが付記される。チャンネルの内容によって設定を変更することができる。

場面3 Slackにメンバーを招待する

- トピックとなるチャンネルを作成したら、メンバーを招待する。

- 右上の人型アイコンをクリックするとメールアドレス入力欄が出てくるので、そこに招待したいメンバーのメールアドレスを入れて招待する。

- 招待された側にはメールで通知がされる。

- メンバーが加わると右上にアイコンやこのチャンネルを共有しているメンバーの人数が表示される。筆者の「2020基礎看護学実習」チャンネルは、33名で共有していることがわかる(図3参照)。

場面4 Slackでメンバーの投稿やファイルを共有する

- メンバーから投稿されたコメントやファイルは中心付近にタイムラインのように表示され、メンバー全員で共有することができる。

- 学生全員と共有したいファイルがあれば、こちらに投稿するだけでメンバー全員が共有でき、メンバーはファイルのダウンロードも可能となる。

- たとえば、学生が実習の発表内容に関する資料についてアドバイスをもらいたい場合、ファイルを投稿すると、それを閲覧したメンバーはファイルに対する感想をコメントすることができ、コメント内容も全員で共有できる。

- 教員に個別に相談したい内容が生じた場合には、ダイレクトメッセージ機能で教員だけにメッセージを送信したり、確認してほしいファイルを送ったりすることもできる。

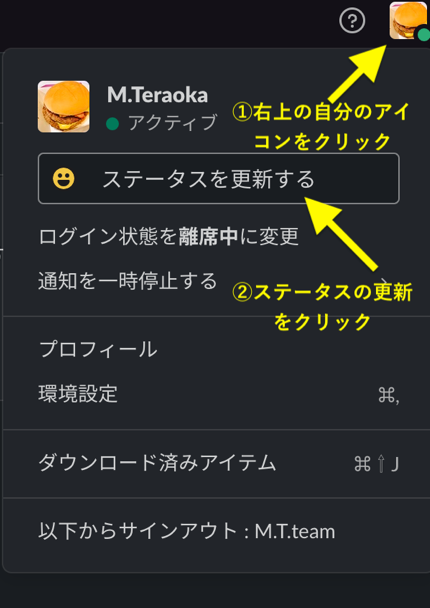

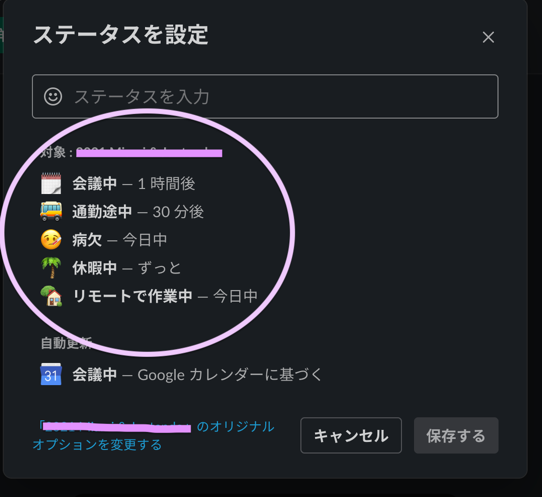

- 投稿内容やメッセージは、通知されるよう設定できるため、いつでも確認が可能である。また、自身のステータス機能を設定することも可能である(図5、6)。

学生の反応

「2020基礎看護学実習」のチャンネルを作成したのは、COVID-19の影響により臨地実習が叶わなかった時期であるが、対面での教育活動が再開された後も、他の授業等でSlackの使用は継続している。

学生の反応は、「学生どうしの活動で使っていたため、授業でも使えてすごく助かった」「いつでもここ(Slack)に来れば必要な情報があるから、ファイルを探したり、紙で持ち歩いたりしなくてもよくなった」「わからないことはメンバーどうしでメッセージを送ることができ便利だったし、先生にだけ質問することもできてよかった」「ふだん先生にメールするのは面倒というかハードルが高いけど、メッセージなら気軽に質問できた」など、おおむね良好であった。

Slackの特徴をつかみ上手に使いこなそう

Slackは便利なツールではあるが、大前提として「Slackを見に行く、参加する」という自主的な行動が求められる。そのため、新たなツールを使うことに抵抗があるメンバーの場合は、活用が難しくなる。

また、ファイルやコメントは投稿された順番に表示されるため、活発なやり取りがあると、大きくタイムラインをさかのぼって過去の情報を確認する必要があるなど、やや使いにくい点もある。たとえば複数のトピックがタイムライン上に飛び交うような場合には、新たに別のチャンネルを立ち上げトピックを分けるような工夫も求められる。

ぜひSlackの特徴を把握したうえで、学習活動の道具としてうまく活用してほしい。

![第3回:実習記録デジタル化の実際 [2]―導入における課題とその対応を中心に](https://www.nurshare.jp/assets/public/article/10553/【看護実習DX】_サムネイル小_1711450359171.png)