はじめに

コロナ禍において、看護基礎教育でも「授業をオンラインに!」という決断を余儀なくされ、今もなお模索、試行している方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。そして、授業のオンライン化を経験され、ICTの効果に気付いたり、この授業はオンラインのほうがいいのでは?と判断したり、集合対面授業と遠隔授業のすみ分けを図ったり、いつもの授業を単に遠隔会議システムでやってもうまくいかない……と感じたりしたご経験がある方もいらっしゃることと思います。

筆者の所属機関では2020年のコロナ禍到来時にLMS(Learning Management System)を導入し、必要時には学内外の授業をオンラインで実践してまいりました。本稿では、その中でも臨地実習についてお話させていただきます。お話の前提として、次のことは主張したい点です。

-どのような授業形態であっても、単にオンライン化すればいいというものではなく、そこには授業設計が必要です-

筆者のこの主張をご理解いただきながら読み進めていただき、みなさまの活動のお役にたてることがありましたら幸いです。

LMS上で看護学臨地実習を代替!?

結論としては、臨地実習のすべての過程を“集合で!”“対面で!”“臨地で!”ではなくてもよさそうだな、と実感したのがコロナ禍での筆者の教育視点における収穫です。

臨地では臨地でしかできないことに集中し、臨地でなくてもできることは遠隔学習に代替できそうだ、ということです。看護師は対人職ですから、実際の病院や施設、患者や利用者、家族や多職種との関わりなど、臨地で学ぶことはもちろん重要で、筆者も強くそう思います。“臨地で学ぶのっていいよね!”根本的にはそんな教育観です。しかし、コロナ禍。シャドウイングに終始するとか、臨地に行けないから学内にとりあえず集合して技術練習を行う、という代替を余儀なくされかけた時、果たしてそれでいいのか?と思ったわけです。

ここでお考えいただきたいことは、シャドウイングや学内での代替で、そもそもの臨地実習目標にどの程度到達できるのか、ということです。“シャドウイングできただけでもよかった”とか、“学内で技術練習する時間がとれてよかった”とか、本来の臨地実習の学習目標を見失ってしまっていた……なんていうことはなかったでしょうか。「とりあえずシャドウイング!とりあえず実技練習!では、臨地実習の学習目標は達成しないよな……それならLMSを使って実習を代替してみよう」。筆者による訪問看護ステーション実習LMS代替版設計の始まりです。

冒頭で申し上げた通り、単にオンライン化するのではなく、そこには授業設計が必要です。臨地実習の学習目標と評価基準、教材分析は最重要課題であり、さらには学生の学びやすさと学生の達成感、学習目標到達に誘う方略に注視し、LMS上での代替実習のデザインを手がけました。この回では、LMSを利用して臨地実習を代替するポイントや実践の紹介をさせていただきます。

LMSって何?

まず、LMSについて少々ご説明しましょう。LMSとは、eラーニングの実施に必要な学習教材の配信や成績・評価などを統合して管理するシステムのことであり、学生への教材提供や成績管理ができるだけでなく、テスト機能や掲示板など、様々な機能が備わっているもので、いわば学生がオンラインで学習するときのプラットフォームの役割を持っています。LMSを導入していない場合、GoogleクラスルームやMicrosoft Teamsなどでも代用が可能かもしれません。ご自身の環境に置き換えて参考になさってみてください。

臨地実習代替にLMSを使う。可能性と限界は?

臨地実習の教材分析をすると、概ね次のような項目が挙がります。

<教材分析>

① 臨地実習施設までの往復やカンファレンスでの他者との対話(フォーマル、インフォーマル)

② 実習先での挨拶、行動計画発表、受け持ち患者への実践や見学、実践報告、指導を受ける、挨拶をして終了

③ 自己学習(看護計画の修正や学習の深化)

この中で“臨地でなくては不可能”な事項は、極論として②の中の「受け持ち患者への実践や見学」だけかもしれません。つまり有事の際、どうしても代替しなくてはならない場合は、実践や臨地での見学を除く事項はLMSを利用して学習が可能である、しかし、実践や臨地での見学は臨地に行ける時または学内で補完する必要がある、ということになります。

臨地実習をオンライン上に代替する際のポイント

まず結論からお話します。臨地実習をLMS上に代替するとき、単に「同期型」に代替することはお勧めしません。同期型とは、リアルタイムで繋いでいる状態を指しますが、せっかくLMSを使うのであればeラーニングの真骨頂である「非同期型」を採用する授業設計をすることが効果的です。また、遠隔・非同期であっても学生が「臨地実習と同じ価値の学習ができる」ことが最も重要で、臨地と同じ「方法」にこだわるのではなく、同じ「価値」を目指す設計をすることが肝要です。そのための授業設計の要点はいたってシンプルです。

- 学習目標と評価の代替点を明示する

- 学習内容を精選する

- 学習方法を明示する

- 学習時間はある程度の制限を設定するが、学生のペースに合わせて進めることができるよう柔軟に対応する

- 学生がLMS上で学習するテクニカルスキル(パソコン操作やLMSの取り扱い)を支援する

では実際に訪問看護ステーション実習の代替について御紹介します。

臨地実習をLMS上に代替した実践紹介

-訪問看護ステーション実習をまるっと代替-コロナ禍、臨地に行けない!施設確保が困難!さて、どうしよう……への対応-

本学での訪問看護実習は5日間という短期間であり、だからこそコロナ禍で臨地に行けない期間が生じると学習機会を失うことになってしまいます。そこで、LMS上に学習教材をおき、実習目標のうちの運動技能を除く学習課題に取り組む環境を整えました。では運動技能はどうするか、という問題が生じますが、これは学生が既習の演習経験の想起をする仕掛けを置くことと、可能であれば学内での実践演習や臨地での見学で補完することで対応するということになります。

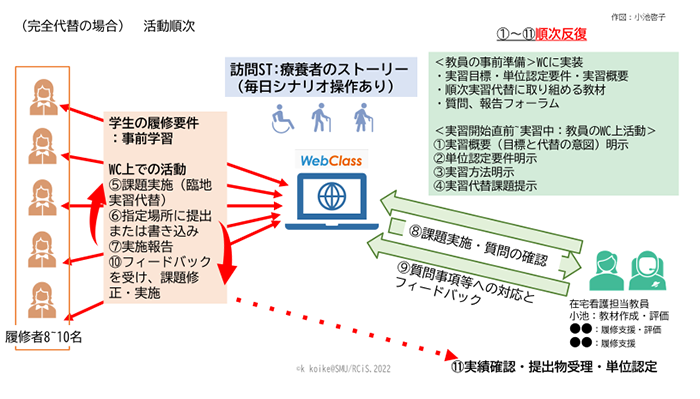

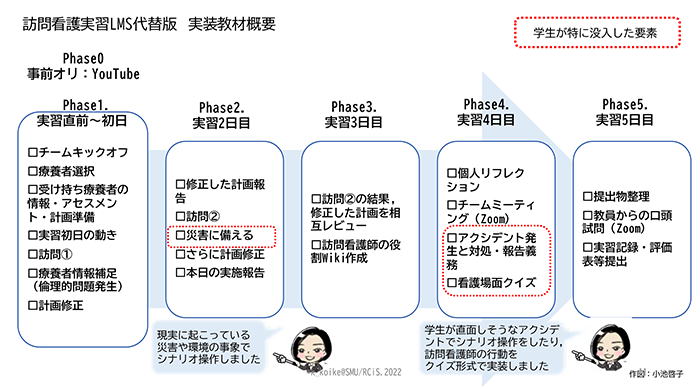

LMS上での学習全体像を図1に、LMS上に実装した教材の概要を図2に示します。

図1に示すように、学生は教員が実装した教材に毎日各自で取り組むことになります。その経時的な学習教材を図2に示しています。各日には、先に述べた教材分析の②を実装しながら、受け持ち利用者の身体的変化や家族の介護への心境変化、天候変化やアクシデント発生など、学生が立案した看護計画の変更を要するシナリオ操作をしています。

ここでのポイントは“いかにシナリオにリアリティを持たせるか”“いかに学生に情報を探しに向かわせるか”です。この代替実習では手作業でのシナリオ操作を行いましたが、この時に教育用電子カルテなどを利用することで、より充実したシナリオと学生の情報収集力の向上に寄与できると考えます。

リリース時に少々監修に携わらせていただきました【教育用電子カルテMedi-EYE】はその双方を可能にする機能が備わっており、筆者としては、教員の教材設計の効率化と学生の情報収集力向上、情報のリアリティを包含する、Medi-EYEのような教材を利用する価値が大いにあると思っています。よいものはなんでも使ってみる、ただし予算どうしよう・・こんな狭間にいながら、後者が理由で筆者は手作業のシナリオ操作で乗り切ったわけではありますが。

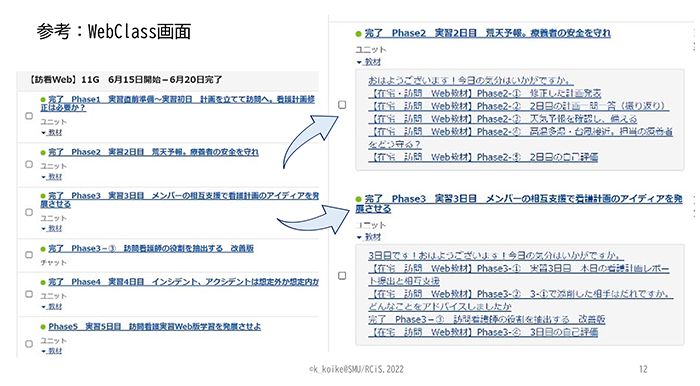

参考に、LMS上の学習画面をご紹介します(図3)。各日の教材をユニット化し、学生が順次取り組みます。

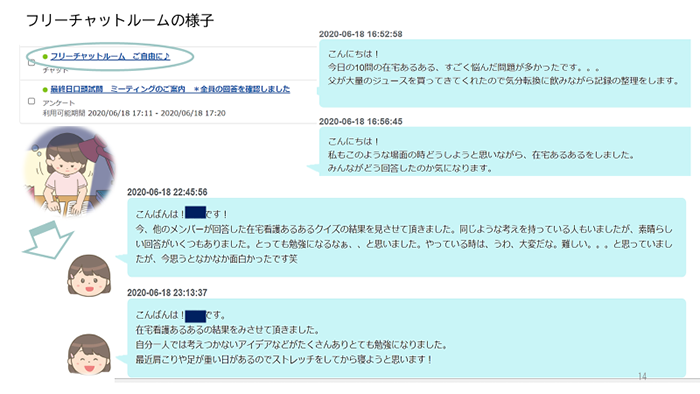

ここでのポイントは、教材分析①への配慮です。学生は従来、臨地実習先への往復やランチタイムなどに、他者との対話や相談をしあうことは日常的です。しかし、LMS上での学習となるとパソコン前で黙々と教材に取り組むことになり、そこには他者との他愛もない会話が生まれません。そこで、LMS上にフリーチャットルームを実装したところ、独り言、対話、相談、他者の取り組みに対する感想や学びを自由に書きこんでいる様子がうかがえます(図4)。

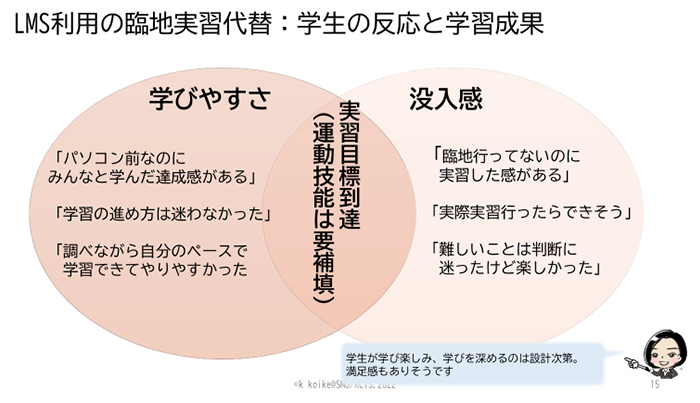

シナリオ操作で思考を揺るがす教材とチャットルームの存在に対する学生の反応はどうだったでしょうか? 図5に示すように、学びやすさと没入感があったようです。さらに「チャットルームがあることでオンラインでも孤独を感じなかったし時々先生も登場するから相談しやすかった」という声もありました。LMS上での学習を余儀なくされた学生らは、学習達成感、満足感、疲労感、緊張感に加え、他者と共に学んでいる安心感を含む多くの感情をもちながら、臨地での運動技能を除く実習目標を達成しています。

おわりに

今回は訪問看護ステーション実習をLMS上に代替した例をご紹介しました。全ての過程を代替するのではなく、各領域の実習においても、部分的に(例えばオリエンテーションや、事前学習など)LMSを利用することで、教員学生双方にとっての効率性の高まりや、学習内容によっては学習成果の深化も期待できます。そこには授業設計が必要ですが、まずは、ご自身の環境と領域で試せそうなことからLMSや教育用電子カルテ等の利用にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。コロナ禍を機に、看護基礎教育においても集合対面だけに頼らず、ICTを活用する授業の必要性は今後ますます高まっていくと考えています。

小池啓子:LMSを活用した訪問看護実習のデザインと学生の学び. 神戸看護学会誌 5(1):29-36,2021

Linda B. Nilson著,美馬のゆりほか監訳:学生を自己調整学習者に育てる―アクティブラーニングのその先へ,北大路書房,2017

鈴木克明, 平岡斉士:ICTを活用した授業デザイン原則の提案―交流距離理論の足場かけ総量再解釈に基づいて.名古屋高等教育研究 21:143-165,2021

鈴木克明:教材設計マニュアル―独学を支援するために,北大路書房,2002