いまなぜ“EdTech”なのか―デジタルネイティブの学生がやってくる!

EdTechは教育(Education)と技術(Technology)を組み合わせた造語です。デジタルテクノロジーを活用した新しい教育や学び、それを提供するアプリやサービスをいいます。さらに本質的に、デジタルテクノロジーを活用した教育のイノベーションを起こそうという意味を含みます1)。ここでのデジタルテクノロジーとは、主に情報通信技術(Information Communication Technology、以後ICT)をさします。今、私たちのいる看護教育の場にもEdTechが求められており、コロナ禍によってその流れはいっそう加速しています。

一方で、ICTと聞いただけで苦手意識を持つ人も少なくないようです。確かに未知のツールを使うときは、慣れないためにトラブルが起きることも多く、これまでの経験が通用しないため自信がなくなりがちです。だからといって、紙とペンによる教育が王道でありデジタルは信頼できないという従来の価値観にとらわれすぎると、根拠なく新しい技術を敬遠することにつながりかねません。どうやらこれは看護学教員に限ったことではなく、日本のあらゆる教育現場にみられる傾向のようです。実際に、経済協力開発機構(OECD)の2018年の調査では、公教育における学校の授業中にデジタル機器を「利用しない」と答えた生徒の割合は国語や理科で8割に及び、加盟国でもっとも高い割合であったことが報告されています2)。しかし、2019年に政府が掲げたGIGAスクール構想やコロナ禍を受けて、日本でもようやくデジタル機器の利用を進展させようとする機運が盛り上がってきました。

たとえコロナ禍が完全に終息したとしても、ICTの大きな流れは逆戻りしないように思われます。今後、デジタル機器を利用して初等・中等教育を受けた学生を受け入れる高等教育機関として、看護師養成校もICTを活用した教育を推進することが望まれます。

また、日本は未来社会Society 5.0(ソサエティ5.0)を目指しています。Society 5.0とは、「サイバー空間(仮想空間)とフィジカル空間(現実空間)を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会(Society)」と内閣府の『第5期科学技術基本計画』にて定義されています3)。できれば紙とペンのみの教育に逆戻りするのではなくICT教育にも十分馴染んでおく必要があると思います。

(株式会社 Jストリーム 六本木スタジオにて)

デジタルの力を味方につける

とはいっても、実はICTは既に皆さんにとって身近な存在でもあります。たとえば、パワーポイントのプロジェクタでの映写、調べ学習でのインターネットの活用、動画コンテンツの活用、自己学習用のデジタル教材の活用などです。本連載は、すでに馴染みのあるこれらのICT利用方法を前提に、その幅をさらに広げていただくことも目的にしています。新しいICTを活用すれば、国内外を問わず遠方とつながり移動なしでの討議ができたり(これはすでに皆さんZOOM等で行っていますね)、動画や音声を使った臨場感あふれる教材を作成し演習に活用できたり、課題を提示して自己学習を促進できたりなどの利点があります。さらに、教員の業務短縮や効率化につながります。

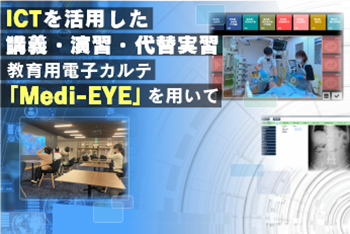

本連載ではまずシーズン1として、「看護教育の未来がみえる―ICT教育 最新のとりくみ」と題してICT教育の最新のとりくみの例を紹介します。看護教育において「あんなこといいな、できたらいいな」と思えるようなイノベーションに取り組んでいらっしゃる先生方の例を紹介します。デジタルテクノロジーの発展は、これまでは「無理だ」と思っていたようなことを実現に導いてくれます。しかも年々デジタルテクノロジーはインターフェースが改良され、万人に使いやすいように進化しています。近い将来もっと身近になり、先生方の発想や夢を叶えてくれることと思います。今回はやや先進的な取り組みを紹介するため、すぐに取り入れることが難しい場合もあるかもしれませんが、ICTの可能性や将来像を探るうえで、さまざまなヒントを得ていただけるものと思います。

新しい学びをともに楽しみましょう。Let’s Enjoy!

(2021年10月28日 第1回XR総合展 秋、幕張メッセにて)

1)佐藤昌宏:EdTechが変える教育の未来,p30,インプレス,2018

2)日本経済新聞:教育岩盤変化を嫌う②黒板と紙を「信仰」,2021年10月26日朝刊

3)内閣府:Sciety5.0,https://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0,アクセス日:2021年11月15日

![第2回:臨床実践中心型カリキュラムにおける授業設計[1]](https://www.nurshare.jp/assets/public/article/10566/【臨床実践中心型カリキュラム】_サムネイル小_1712049340959.png)

![第6回:実習記録デジタル化の実際 [3]―実習支援システムの導入と運用](https://www.nurshare.jp/assets/public/article/10585/【看護実習DX】_サムネイル小_1711450359171.png)