はじめに

前回の連載「エピソード6 スマホ・タブレット&AirDropを活用しよう① 手軽に動画を撮影・編集して共有できる! 基本4場面の手順」では、iPadを使った一般的な動画撮影、再生、編集とAirDropの4つ方法を紹介した。今回は、技術演習におけるiPadでの動画撮影とその活用方法について紹介する。

“広い視野でとらえる必要がある”技術に活用する―「導尿」を例に

本学部2年次前期に開講される基礎看護方法論Ⅲは、治療・検査が順調に進むように、説明と同意のもと、対象者の特性を把握し、診療過程に応じた看護を実践していくための基礎的知識とアセスメント能力、技術、態度を習得することを目的としており、無菌操作・導尿・薬物療法・創傷管理等の侵襲を伴う技術を学習する。これらの看護技術は、手元の正確な操作だけでなく、自己の技術行為を周囲の環境を含めた広い視野でとらえる必要がある。

その1つである導尿は、感染防止のためにカテーテル挿入を無菌操作で行うことが原則である。しかし、看護学生は清潔と不潔の区別が曖昧であることや、一部の操作に集中してしまうことにより、十分な清潔操作を行うことが困難となることが多い。導尿の技術や清潔・不潔の概念を定着させるためには、学生が自己の実施した看護技術を客観的に評価できる機会が必要と考え、iPadを使用した動画でのデブリーフィングを取り入れた。

デブリーフィング(debriefing)とは?

シミュレーションを体験した学習者と周囲の観察者(学習者)が、シミュレーションでの「思考・感情・行動・態度」などを振り返り、仲間とのディスカッションを交えて、「知識と技術の統合」や「新たな学習課題」を確認しあうものである1)。

「導尿」演習の進め方

「導尿」演習の具体的な進め方をみてみよう。

演習の目標(一部抜粋)

1) 導尿を無菌的に実施することができる。

2) 導尿実施時の留意点とその根拠を説明することができる。

演習の手順

① モデル人形を設置し、2~4人組で持続的導尿を実施する。

ポイント 初めての滅菌操作を伴った技術であるため、時間をかけて正確な操作ができるようにする。

② 実施者と観察者に分かれ、観察者は実施者の看護技術をiPadで撮影する(図1)。

③ 撮影の際、導尿カテーテル挿入までは全体を映し、カテーテル挿入時は手元を映す。

④ 撮影した動画を基に、他の学生や教員と一緒に動画デブリーフィングを行う(図2、3)。その際、チェックリスト(技術の手順や注意点が書かれたもの)を活用する。無菌操作のできなかった点を改善し、またさらによくするために、複数人の視点で振り返る。

iPadでの動画撮影・演習のポイント

- 「外包装の開封からカテーテルの挿入まで」と撮影する場面を設定する。

- iPadで撮影(約10分)、動画デブリーフィング(約10分)、計20分×グループメンバー人数

- デブリーフィングは、なるべく教員が参加できるようにする。

- 1人ずつ実施しデブリーフィングを行い、次の学生へ活かす。

デブリーフィングでの教授ポイントについて

- チェック項目に沿って、無菌的にできているか、できていない場合はどうすべきかを考えさせる。とくに、滅菌手袋やカテーテルが不潔になっていないか、手先が不潔になっていないか、に重点を置き、意識づけさせる。

- できなかったと感想で終わるのではなく、なぜできなかったのか、どのようにすべきか、どのような知識が必要なのか、振り返りを促す発問をする。

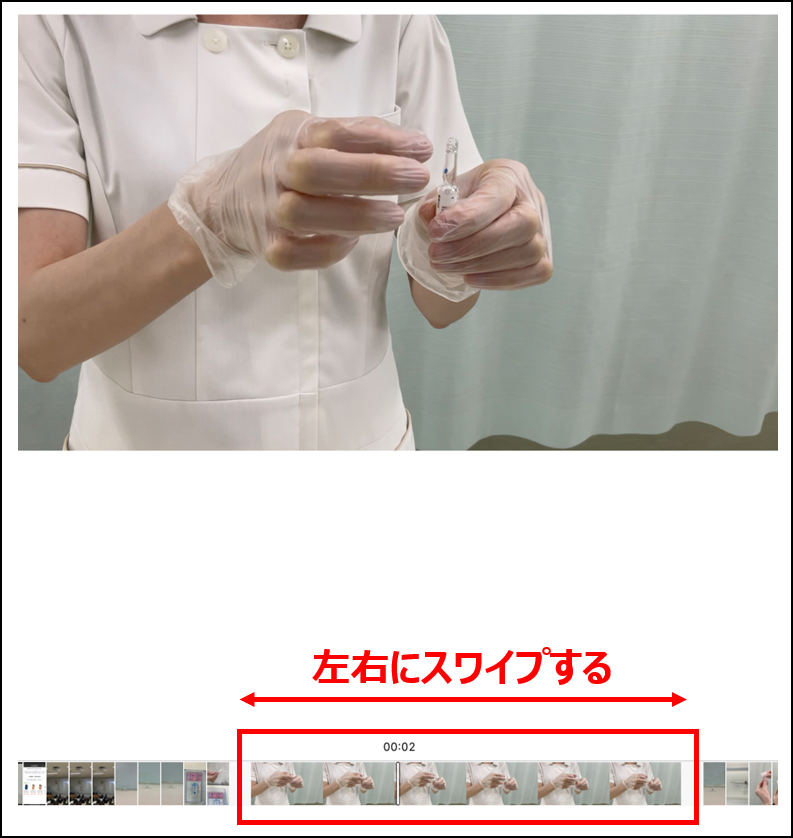

「写真」アプリから動画を再生する方法

動画の一部を繰り返したり、戻して再生したりしたい場合は、画面下の再生している動画をスワイプする。この方法により、自分の見たい場面を繰り返し確認することができる(図4)。

学生からの声

演習を行った学生らから下記のような声が聞かれた。

- 自分の演習の様子を客観的に全体的に見ることができた。

- 動画を見てすぐに気になる手順を何度も見直すことができた。

- なぜ自分が失敗してしまったのか、動画を見ると何がいけなくて失敗したのかがわかった。動画だと視野が広がるので留意点がよくわかるようになる。

- 援助に必死になっていた自分を認識することができた。何気ない動作が感染を引き起こす原因になっていることがよくわかった。

- 他人の手技を見ることでどこが悪いのかよいのかを確認することができ、とても勉強になった。

- どうしたらより効率よく動くことができたのかを考え、メンバーと話し合うことができた。

おわりに

iPadを使用した動画デブリーフィングを通して、学生は今まで見えていなかった自分の技術を客観視することができる。その気づきによって新たな学習課題を見出すことができており、学習へのやる気や満足感につながっているように思う。また、1人目の実施から動画デブリーフィング、次の学生へとこの流れを繰り返すことによって、最後の学生は、学生メンバー全員の実施から学び得た集大成と言っても過言ではないほど熟達した技術を習得することができている。

このように、本学では、iPadを使用した動画を技術演習に活用しているほか、技術の細かな振り返りを学生とともに実施できることから技術チェックや実技試験に活用している。なお、動画は2次元画面上の情報であるため、実際に比べるとやはり立体的・多角的な情報を得にくいデメリットもある。なかには動画撮影が適していない技術や場面があり、目的と適性を十分に考慮して活用する必要がある。

1)阿部幸恵:臨床実践力を育てる! 看護のためのシミュレーション教育、112頁、医学書院、2013