前回のエピソード12「GoogleスプレッドシートとGoogleスライドの使い方① 基本編」をふまえて、今回は実習等での活用例を紹介する。GoogleスプレッドシートとGoogleスライドは、共有が許可された人が、それぞれのPCから同時に同じファイルを見ることができる。またその場で修正し、そのまま保存することができるため、遠隔地間で共同作業を行う際に有用なツールとなる。また、グループワークにも活用することができ、メンバー間をつなぐ場になる。たとえばブレイクアウトルームに分かれているグループごとにシートを設定すれば、別の空間にいても、学生達の討議やグループ活動の進捗状況をリアルタイムで把握することができる。

1.Googleスプレッドシートの共有

オンライン実習は、学生が自宅から参加するため、ともすると終始、個別学習になってしまうおそれがある。そこでGoogleスプレッドシートで、カンファレンスノートと掲示板を作成・共有し、誰もが常に確認・加筆できるようにすることで、メンバー同士のチームワークの意識化やグループワークの活性化を促すことができる。

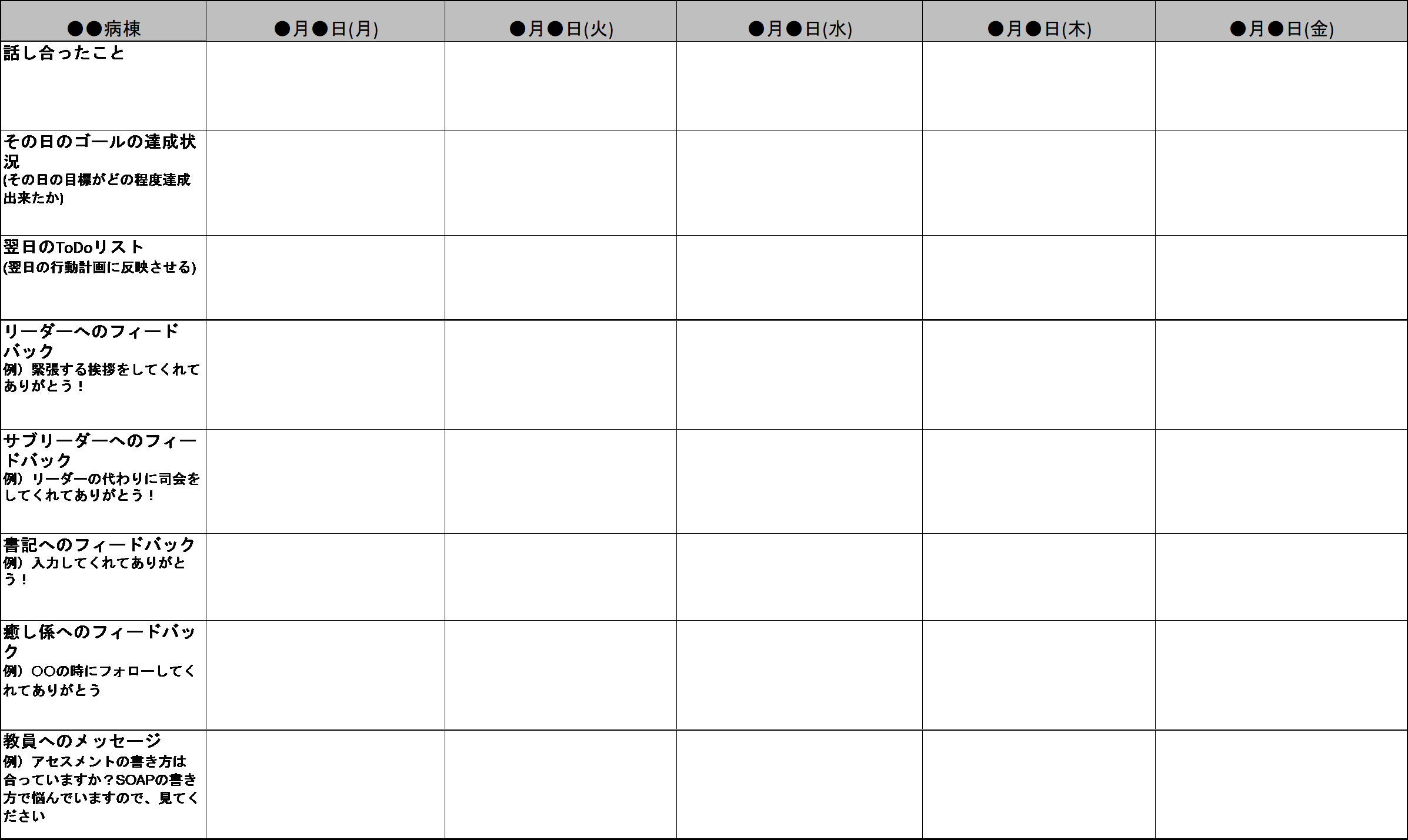

1.Googleスプレッドシートをカンファレンスノートとして活用する

Googleスプレッドシートは、Microsoft社のExcelを操作する要領で項目を設定し、共有することができる。

たとえば、図1のような表にカンファレンスの記録をまとめ、①話し合ったこと、②その日のグループのゴール(目標)の達成状況、③翌日の目標となるTo Doリスト等を記す。

また、チームを構成する際には、フリーライダー(注:他人が生み出した利益に便乗する人)を作らないように、学生全員が、リーダー、サブリーダー、書記、癒し係といった何かしらの役割を必ず担うこととする。そこでメンバー間の一体感が生まれるように、各役割の人たちに1日1回フィードバックを書くようにする。同様に、担当教員にも必ずフィードバックを書くこととする。実習終了時には、学生各自の手元にファイルをダウンロードして保管し、学習の軌跡を残すよう勧めている。

なお、注意事項としては、実習病院名、学校名、患者の氏名、性別、年齢などの固有名詞や個人情報等は書かないこと、また当該施設で知り得たことを流布しないことを徹底するように、実習開始時や期間中、また終了時に繰り返し説明する。

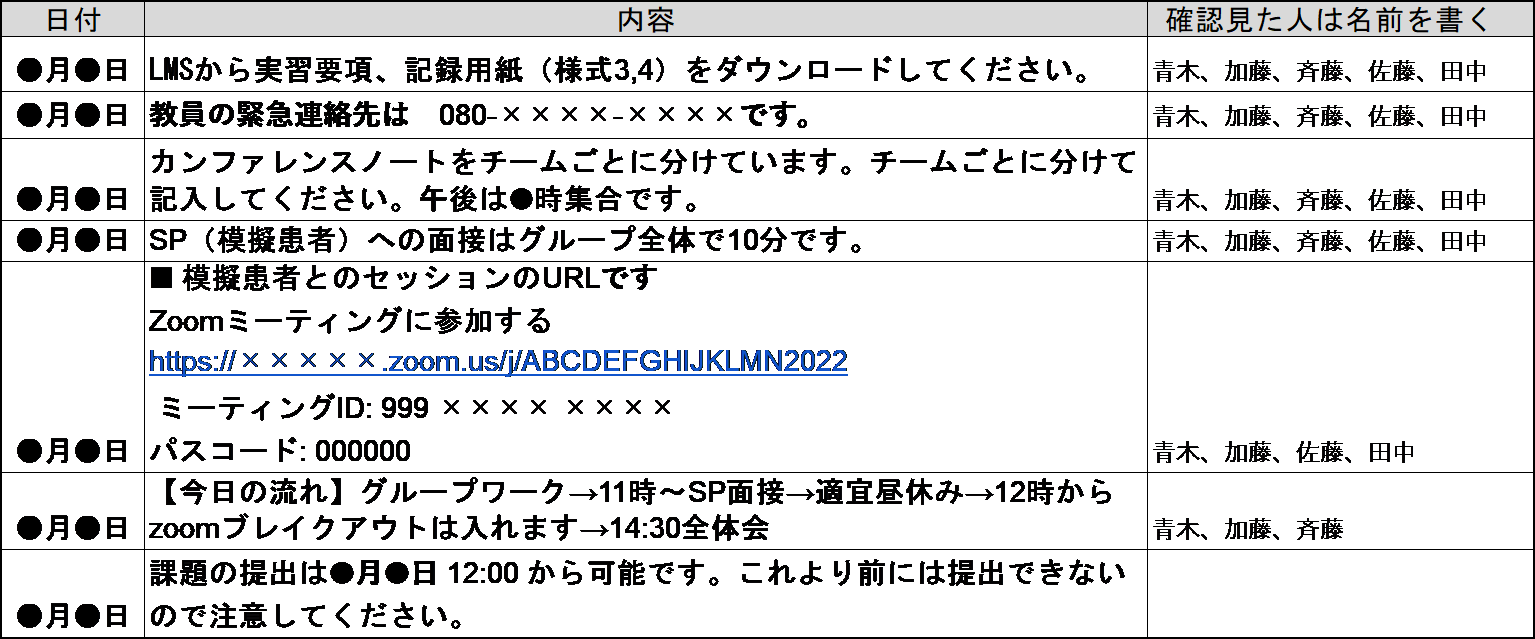

2.Googleスプレッドシートを掲示板として活用する

Googleスプレッドシートを掲示板として活用すると、伝達したい情報を活字で示せるうえ、記録を後から何度でも見直すことができる。たとえばメールでの連絡は、1通ごと別々に保存されるため、必要な情報が散在し、見逃したり見失ったりすることもあり、連絡事項の周知が徹底できないことがある。それに対してGoogleスプレッドシートを用いた掲示板であれば、1ヵ所に情報を集約することができるため、情報の見逃しや見失いなどが起こりにくく、さらに個別にメールを送信するよりも教員の手間が省ける。以下、実習中の掲示板の例を紹介する(図2)。

さらに連絡の周知を徹底する工夫として、掲示板を見たら右端の確認欄に名前を書くことを徹底するのもよい。確認欄に名前がない場合は連絡を見ていないものとみなし、催促のメールを送るようにする。

なお、Googleスプレッドシートは記述すると自動で上書き保存されるため、カンファレンスノート、掲示板ともに、他人が書いた記載を消してしまわないように注意を促す必要がある。教員はときどきファイルをダウンロードし、バックアップを取っておくことが望ましい。

2.Googleスライドの共有

Googleスライドは、Microsoft社のPowerPointを操作する要領でスライドを作成し、共有することができる。

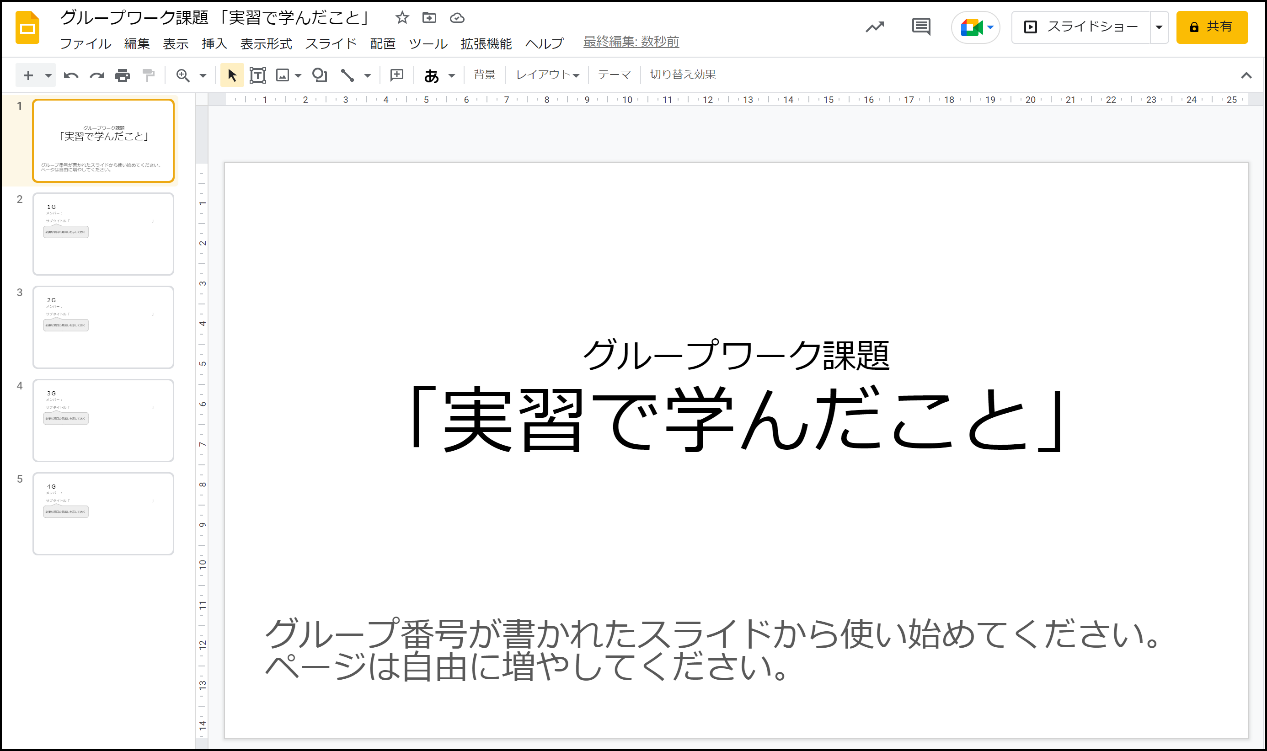

以下、実習のまとめのグループワークとして、発表用のスライドを作る例を紹介する(図3)。

1ページ目の表紙には、全員に共通する内容を記す。たとえば、グループワークのテーマや課題、全員に共通する注意事項などを書いておく。

2ページ以降には、グループごとに作成するスライドのテンプレートを作っておく。グループが区別しやすいようにグループ番号、記入すべき必要事項、書く位置など、基本的な枠組みを示しておくとよい(図4)。

なお、Googleスプレッドシート同様、Googleスライドは書き込むと自動で上書き保存されるため、他人が書いた記載を消してしまわないように注意を促す必要がある。

「ひろがる“EdTech × 看護教育” シーズン2 身近なデジタルツールを使いこなそう」を終えて

看護教育においてデジタルテクノロジーを活用した教育のイノベーション、すなわちEdTechの波が押し寄せてきている。一方で、ICTに苦手意識をもち、悩みの種になっている先生方が少なくない。本連載ではそのような教員の皆様の支えとなるよう、「EdTech×看護教育」に関する情報提供を試みた。シーズン1では先進的な取り組みを、シーズン2では身近なツールの使い方を紹介したが、皆様のお役に立てただろうか。決して高額なシステムを使わなくても、アイデア次第で自分なりのEdTechは起こしうることを感じ取っていただけたら本望である。

おかげさまで当連載は皆様から好評を得ることができた。皆様がICTをより身近に感じ、単なるデジタル化で満足するのではなく、皆様それぞれが新しい教育方法に挑戦するきっかけになれば幸いである。ここまでおつき合いいただき、ありがとうございました。