ジグソー学習法とは何か

皆さんは、ジグソー学習法を知っているだろうか。ジグソー学習法は、グループの学生どうしが教え合いながら学び合う、協同学習の技法の1つである。教育現場での生徒間の競争を軽減させ、互いに協力する姿勢を育み、協同的なものへと変えていくことを目的として、米国の心理学者エリオット・アロンソンらによって考案された1)。

1つひとつのピースが合わさって1つの絵になるジグソーパズルのように、学生1人ひとりが教師役となって、担当した学習課題(1つのピース)について責任をもって学び、その学習成果を小グループのなかで他の学生と教え合うことで、1つの絵が完成する(課題を解決する)ことを目指す2)。

ジグソー学習法の効果

ジグソー学習法は、複数の話題を同時に学んだり、教えたりすることで、学習をさらに広げ、深め、視野を広げるといった効果をねらった活動である3)。また、自身の担当した課題を仲間に教える必然性が生じることから、責任感やリーダーとしての資質を育成することにも役に立つ。

看護基礎教育では、基礎看護技術のベッドメーキング 4)や注射技術5)、小児看護技術の演習6)、看護過程の展開7)などでジグソー学習を取り入れた成果が報告されており、看護技術の修得だけでなく、学生の満足度が高いこと、学習意欲やコミュニケーション力の向上につながることが示されている。

ジグソー学習法の進め方

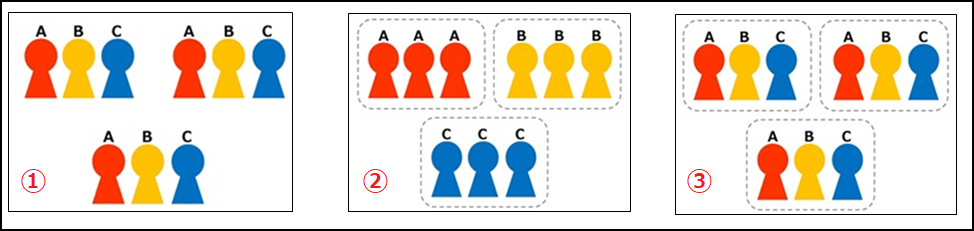

ジグソー学習法は、主に3つのSTEPからなる(図1)。

①各グループ(ジグソーグループ)内で学習課題(A~C)を割り振る。

②学習課題ごとのエキスパートグループに分かれて学び合う。

③ジグソーグループに戻り、各学習課題を教え合い、学び合う。

ステップ1 ジグソーグループで開始(図1①)

グループ人数と同じ数の学習課題を示し、グループ内でそれぞれの学生がどの学習課題を担当するか決める。

ステップ2 エキスパートグループに切り替え(図1②)

各グループから同じ学習課題を担当する学生どうしが集まり、エキスパート(専門家)グループで活動をして学び合う。

ステップ3 再びジグソーグループに(図1③)

元のグループ(ジグソーグループ)に戻り、互いの学習課題について教え合い、学び合いながら、課題を解決する。

今回は、Zoomの「ブレイクアウトルーム」機能を活用した、オンライン実習においてジグソー学習法を取り入れた例を紹介する。

「ブレイクアウトルーム」を活用したジグソー学習法の具体的な進め方―2年次基礎看護学実習(オンライン)を例に

皆さんの中には、新型コロナウイルス感染拡大の影響により病院で実習ができなくなり、オンラインや学内での実習に変更した方も多いのではないだろうか。本学では、2020年度2年次基礎看護学実習を、Zoomを用いたオンラインで実施した。本来、この実習では学生がはじめて1人の患者を受け持ち、看護過程を展開する機会でもある。

2020年度は、実習形式がオンラインになったことを受けて、教員は急きょ複数の架空事例を作成して、従来と同様に学生が1人の患者の看護過程を展開するプログラムとした。病院の実習であれば、計画した看護計画に沿って患者に援助を実施し評価するが、オンライン実習では、看護計画の立案と担当患者(模擬)への計画説明までを実施した。

グループの組み方と切り替え方

本実習では、グループを、2~3病棟に設定し、1病棟につき2~3名の学生を配置した。教員は「病棟別グループによる学習」と「疾患別グループによる学習」とを組み合わせながら実習を進行した。

今回は、教員が3病棟(①②③病棟)、9名の学生を受け持った場合を例に挙げる。

1回目 病棟別グループによるディスカッション

「病棟別グループによる学習」では、1病棟3名の学生がそれぞれ疾患A、B、Cの患者を受け持つ。A・B・Cはそれぞれ疾患や発達段階が違うため、病棟別グループで学習する際には、グループメンバーは、自分とは異なる患者の状況について考えたり知識を得たりして、学びを深めることができる(図2)。

通常の病院実習においても、受け持つ患者は学生によって異なり、病棟単位で実施する実習後のカンファレンスでは、学生それぞれが自分の患者の状況を報告し合い、ディスカッションをするが、その状況と類似している。

.png)

2回目 疾患別グループによるディスカッション

一方で「疾患別グループによる学習」では、病棟の垣根を越えて、同じ疾患をもつ学生どうしがグループとなる。オンライン実習では、ティーチングアシスタント(TA)に架空事例患者(模擬)を演じてもらいZoom上でコミュニケーションをとる機会を設けたが、その際にはこの疾患別グループで学習した(図3)。

_1654492542218.png)

ジグソー学習法(図1)にあてはめると、「病棟別グループ」が「ジグソーグループ」、「疾患別グループ」が「エキスパートグループ」に該当する。

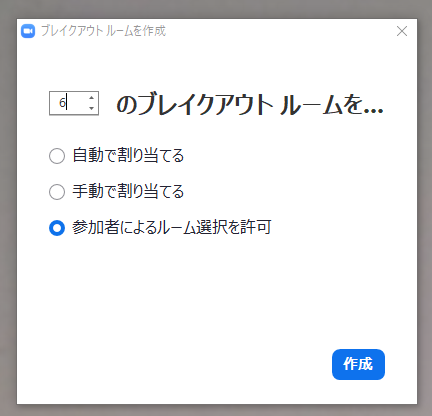

ジグソー学習法を実施する際の「ブレイクアウトルーム」の設定

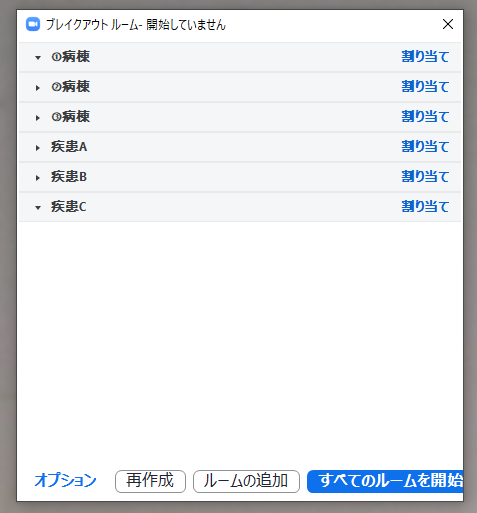

1.病棟別グループが3、疾患別グループが3のため、ルームの数を6とする。

2.「ブレイクアウトルーム」をクリックして、6の「ブレイクアウトルーム」を作成し、「参加者によるルーム選択を許可」を選択して、「作成」ボタンをクリックする(図4)。

3.ルームの名前は、「ルーム1」「ルーム2」「ルーム3」「ルーム4」……のままでもよいし、教員がわかりやすいように、ルーム1を「①病棟」、ルーム4を「疾患A」に変更してもよい(図5)。

「ブレイクアウトルーム」セッションの際には、設定したルームに自分で選択していくように学生に指示する。

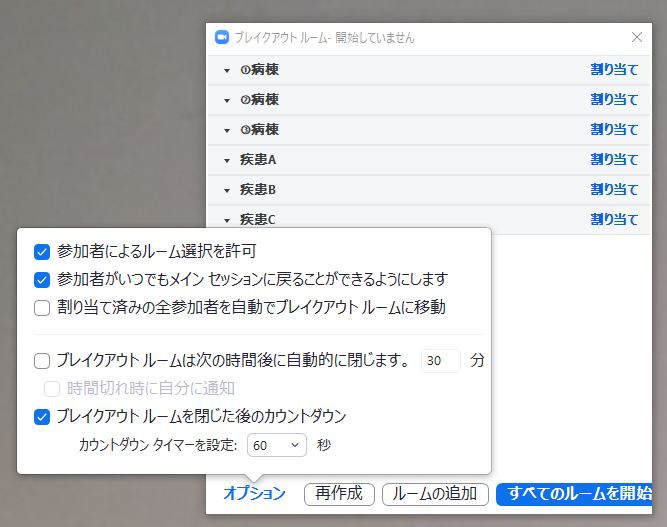

4.「ブレイクアウトルーム」のオプションについては、進め方に合わせて設定する。上記2で「参加者によるルーム選択を許可」を選択した場合には、オプションにある1番上の項目「参加者によるルーム選択を許可」が自動的に有効になる。

また、「参加者がいつでもメインセッションに戻ることができるようにします」を有効にしておくと、教員が指定したグループのみメインセッションによぶことや、ディスカッション中の質問をメインセッションで受けることなどが可能となる(図6)。

授業におけるジグソー学習法の活用について

今回は、ジグソー学習法をオンライン実習で活用した例を紹介した。実習を終えた学生からは、「Zoomのブレイクアウトルームを使って円滑に病棟別・疾患別グループでさまざまな話し合いができ、学びを深めることができた。」「自分にはなかった新たな視点で看護を展開できることを学ぶことができた。」といった意見が挙げられた。

本学では、1年次前期科目「看護学概論」のグループワークでもジグソー学習法を用いている。授業が対面またはオンラインでも、授業の形式が講義、演習、実習であっても、学生どうしでのグループワークの際に活用することが可能で、汎用性が高い学習法である。皆さんもぜひ活用してみてはいかがでしょうか。

1) A. エリオット,P. シェリー(昭和女子大学教育研究会訳):ジグソー法って何?─みんなが協同する授業,丸善プラネット,2016

2) 緒方 巧:看護学生の主体性を育む協同学習,p.29,医学書院,2016

3) EF. Barkley,KP. Cross,CH. Major(安永 悟監訳):協同学習の技法―大学教育の手引き,ナカニシヤ出版,p.128,2009

4) 緒方 巧:緒方式ジグソー学習法による基礎看護技術の教育方法―ベッドメーキングの練習授業の分析.看護教育45(1):73-77,2004

5) 緒方 巧:看護学生の主体性を育む協同学習,p.24-48,医学書院,2016

6) 本間昭子ほか:ジグソー学習法による小児看護技術の教育効果.新潟青陵大学紀要6:69-77,2006

7) 藤田優一:ジグソー法を取り入れたアクティブラーニングに対する学生からの評価―小児看護学演習科目における看護過程展開の実践報告.日本看護科学会誌38:237-244,2018

_1654492649772.jpg)