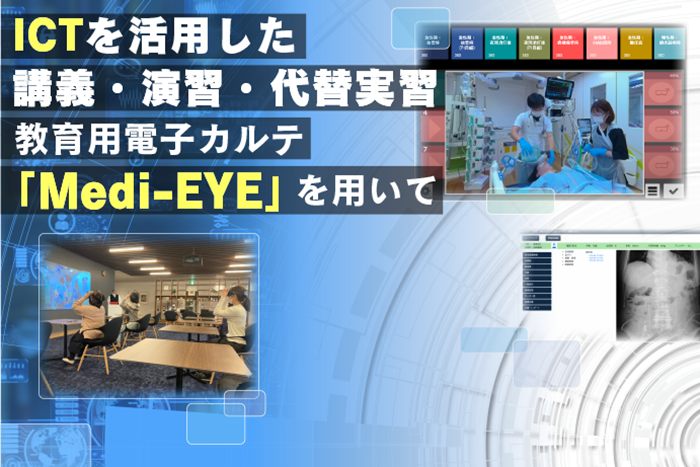

連載「ICTを活用した講義・演習・代替実習-教育用電子カルテ『Medi-EYE』を用いて」の第3回記事です。本連載の目的や連載リスト等は初回記事をご覧ください。(NurSHARE編集部)

はじめに

本稿では、代替実習における教育用電子カルテ『Medi-EYE』活用事例をご紹介します。

筆者が所属する東京医療保健大学和歌山看護学部の成人急性期看護学領域では、3年次後期~4年次前期にかけて領域実習(3週間、3単位)を行っています。

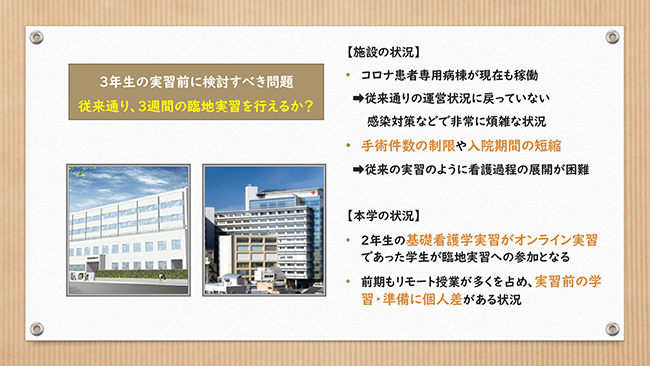

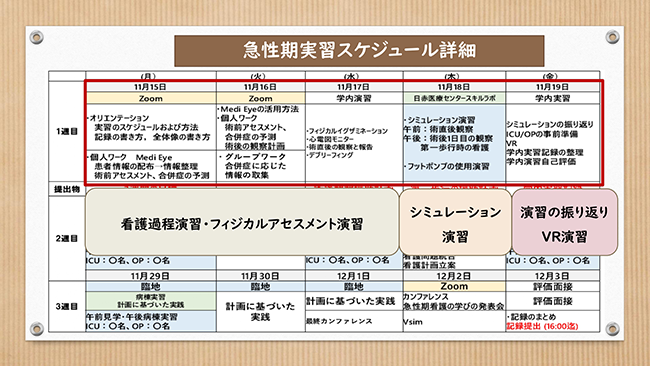

2020年度は、コロナ禍の影響で臨地での実習が制限されていましたが、2021年度は臨地実習の制限が緩和されました。しかし、コロナ禍による「実習施設の状況」「本学の状況」から、従来通り、3週間の臨地実習を行うことは難しいと考え代替方法を検討し、1週間の学内実習と2週間の臨地実習を組み合わせて計画しました。その学内実習の中で、Medi-EYE事例を用いてシミュレーション演習を行うことにしました。

なお、本学2年次の急性期看護援助論におけるシミュレーション演習についてはこちらをご覧ください。

なぜシミュレーション演習か?

近年、医療技術の進歩により看護師にも高い看護実践能力が求められています。臨地実習は「看護の方法について、知る・わかる段階から使う・実践できる段階に到達させるために不可欠な過程」であり、看護実践能力を養う上で、臨地実習は極めて重要です。

しかし、在院日数の短縮などにより実習期間を通して一人の患者を受け持つことが難しく、看護の方法について、「知る・わかる段階から使う・実践できる段階に到達させるための機会」を確保することが困難になっています。このような臨床現場の現状を踏まえ、看護実践能力を身に着ける方法として、模擬的で安全な環境において繰り返し学習が可能なシミュレーション演習を取り入れました。

急性期看護学実習における学内実習(1週間)の概要

前回記事で述べたように、この年の3年生はコロナ禍で前年度の演習や基礎看護学実習がオンラインとなった学年であり、実際の患者さんに基礎看護技術やフィジカルイグザミネーション・フィジカルアセスメントを行った経験はありませんでした。そのため、シミュレーション演習の前にフィジカルアセスメント演習を組み込み、「看護過程演習」→「フィジカルアセスメント演習」→「術後のシミュレーション演習」→「デブリーフィング」という流れで1週間の学内実習を計画しました。

また、急性期看護援助論でのシミュレーション演習と同様に、実習施設である日本赤十字社和歌山医療センターのスキルラボ室をお借りして、上級生にもSAとして参加してもらいました。

シミュレーション演習までの流れ

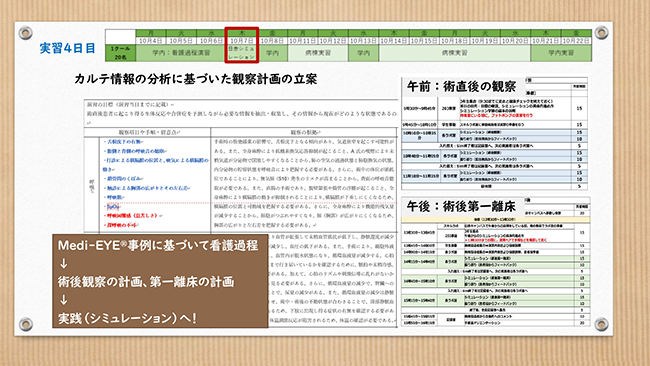

① 実習1-2日目は、Medi-EYE事例から患者情報を収集し、情報の分析を行っていきました。患者基礎情報、診断名と治療方針・術式、術前検査の結果などを収集・分析し、手術・麻酔侵襲による身体への影響、起こりうる術後合併症をアセスメントしていきます。

② オンラインであっても、毎日30分程度の時間を確保し、収集した情報や情報の解釈についてグループ内でディスカッションを行い、互いに学び合うことで演習前のレディネスを整えるようにしました。

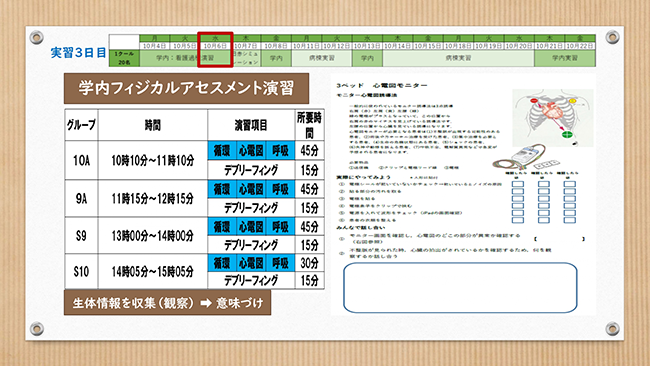

③ 実習3日目には、術後観察には欠かせない、呼吸・循環のフィジカルイグザミネーション技術とフィジカルアセスメントの演習を行いました。

④ 学生は、各々で術後観察と術翌日の離床時の計画を立て、翌日のシミュレーション演習に備えます。

シミュレーション演習の流れ

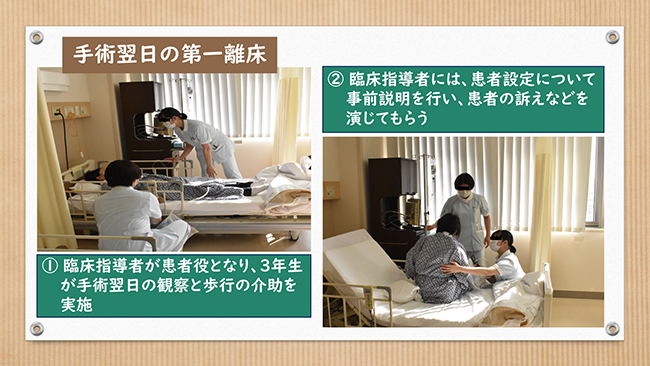

① 実習4日目、午前に術後観察・午後に第一離床の演習を行いました。

② 翌週から実習でお世話になる病棟の看護師さんにも演習に来ていただき、患者役を担ってもらいました。観察時の声掛けなどに対する患者役の反応は統一し、バイタルサインの値はカードで提示するようにしました。

③ 「ブリーフィング」→「実践」→「報告」→「SAおよび臨床看護師からフィードバック」の順に行い、その後は各自で情報の整理・アセスメントを行いました。さらに、演習終了後も各自振り返りを行い、翌日のデブリーフィングに備えます。

④ 実習5日目、午前に全体でデブリーフィングを行いました。デブリーフィングは、実習グループ毎(4-5名)で行い、その後に、全体共有を行いました。

⑤ 実習5日目、午後からはVR演習を行いました。VR演習は、翌週からの臨地実習に向け、「急性期看護における多職種連携について考える」ことを目的に行いました。

演習の目標や準備、光景などはこちらのスライドにもまとめていますのでご覧ください。